の検索結果

の検索結果

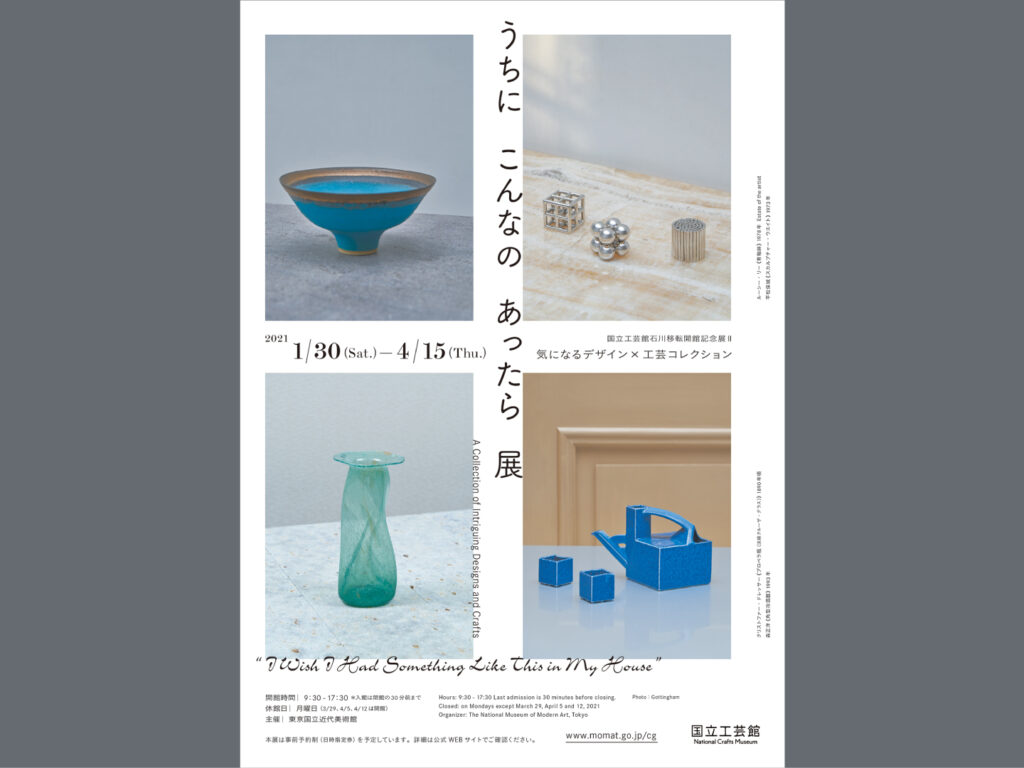

国立工芸館石川移転開館記念展Ⅱ うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×工芸コレクション

展覧会について もしも自分の家に、こんなものがあったら――と想像してみること。それは私たちが日常でふと目にしたものを、使ってみたいと思うきっかけの一つになります。一方でこの想像は、作り手が人々に向けて新しいものを生み出す時の原動力にもなります。自分自身の、あるいは誰かの、より快適で美しく、彩りのある生活を夢みたデザイナーや工芸家たちによって、さまざまな器や家具が作られてきました。 本展では、クリストファー・ドレッサー(1834-1904)、富本憲吉(1886-1963)、ルーシー・リー(1902-1995)を中心に、国立工芸館のコレクションから厳選したデザイン・工芸作品をご紹介します。誰もが家の中での過ごし方や社会との関わり方を見直しつつある今だからこそ、生活を豊かにするデザインと工芸の可能性を信じた彼らの思考をたどりながら、これからの暮らしを考えてみませんか? 展覧会の構成 本展のポイント 国立工芸館のデザインコレクション、石川で初めてのお披露目です 国立工芸館は全国でも珍しく、工芸とデザインの両分野の作品を所蔵している美術館です。石川移転後の開館記念第2弾となる本展は、工芸作品とあわせて、国内外のすぐれたデザイン作品を一堂にご紹介します。 デザイン展や工芸展が初めての方にもおすすめです 美術は難しくて敷居が高いと感じている方や、小さなお子さまも一緒に、「うちにあったら…」という視点で気軽に楽しめる、デザイン×工芸の入門編です。 国立工芸館が所蔵するルーシー・リーの作品12点をすべて公開します インダストリアルデザイナーの先駆け、クリストファー・ドレッサーの作品をまとめて展示します 展示構成 Ⅰ. ろくろから生まれる冒険 ――ルーシー・リーのかたち ウィーン工業美術学校に学び、陶芸の面白さにとりつかれたルーシー・リー(1902-1995)。20世紀を代表する女性陶芸家の一人で、彼女が作る鉢や花器は、空に向かってまっすぐ開く花のような独特のプロポーションと繊細なマチエールで知られています。 本展では、ナチスの迫害を逃れイギリスに渡って間もない1940年代に制作されたガラスのボタンや、陶製のネックレスなども含め、当館が所蔵するルーシー・リーの作品12点をすべて展示します。 また、彼女の制作から導き出される「飾ること」や「ティータイム」をキーワードに、ルネ・ラリックの《ブローチ》やバーナード・リーチの《ティーセット》などもあわせて展示します。 Ⅱ. 形と模様が作る生命 ――富本憲吉の図案 「色絵磁器」で第一回重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された富本憲吉(1886-1963)。東京美術学校で建築と室内装飾を学び、図案家として活動するかたわら、一から研究を重ねて作陶の道に進みました。 「模様から模様を作るべからず」という信念による図案の創作や、工業化が進むなかで早くから量産陶器の製造を模索するなど、陶芸家としてだけでなく、デザイナーとしての先駆的な実践も改めて評価されています。 「文字のちから」、「量産をデザインする」などをキーワードに、芹沢銈介の型絵染や田中一光のポスター、 森正洋の《G型しょうゆさし》などもあわせてご紹介します。 Ⅲ. 新時代の生活に息づく美 ――クリストファー・ドレッサーのデザイン 植物学に関する豊富な知識を持ち、デザイナーとして多方面に活動したイギリス生まれのクリストファー・ドレッサー(1834-1904)。1876年に来日し、正倉院御物など日本各地の古社寺や工芸品を視察しました。 その経験から得た知識とデザイン理念は、西洋における日本美術への関心の高まりにも大きな影響を与えました。とりわけ100年以上前にデザインされた金属器は、現代の私たちの眼にも新鮮に映ります。 本展では、「あこがれの日本」、「デザインはどこまでも」などをキーワードに、エミール・ガレのガラスやピエール・シャロ―の家具など、ヨーロッパのデザイン運動の流れを象徴する作品とともに展示します。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年1月30日(土)-2021年4月15日(木) 月曜日(ただし3月29日、4月5日、4月12日は開館) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

No image

No image

国立工芸館ガイドスタッフ募集のお知らせ

詳細はボランティアのページをご覧ください。

トークイベント「金沢で工芸を制作する」

「食を彩る工芸 現代工芸と茶懐石の器展」出品作家の五月女晴佳氏、杉本小百合氏、時田早苗氏の3名をお招きし、「金沢で工芸を制作する」 をテーマにお話を伺います。 五月女晴佳 杉本小百合 時田早苗 プログラム概要 2024年11月23日(土・祝) 午後2時~午後3時30分 国立工芸館 多目的室2 五月女晴佳氏杉本小百合氏時田早苗氏 岩井美恵子(国立工芸館工芸課長, 本展企画者) 35名(要申込み・先着順) 無料 Peatix 登壇者プロフィール 五月女晴佳1987年、栃木県出身。2014年、東北芸術工科大学大学院修士課程芸術文化専攻工芸領域修了。2022年、第78回金沢市工芸展にて金沢市長最優秀賞、2022年には金沢卯辰山工芸工房賞を受賞・収蔵となり、2023年に同漆芸技術工房を修了した。2023年、「漆風怒濤ー現在を駆け抜ける髹漆表現ー」(石川県輪島漆芸美術館/石川県)、「チョコレート 至高の名を与えられしもの」(金沢21世紀美術館/石川県)、KOGEI Art Fair Kanazawa 2023(ハイアット セントリック 金沢/石川県)、2024年にはART FAIR TOKYO. 2024 (東京国際フォーラム/東京都)など出品。 五月女晴佳 《CHU CHU CHU》 2024年撮影:野村知也 杉本小百合1996年、滋賀県出身。2019年に金沢美術工芸大学工芸科漆・木工コース卒業、2020年に二人展「はなさそふ」(ANTIQUE belleギャラリー/京都府)、2021年に個展「new moon」(ギャラリートネリコ/石川県)を行う。同年、金沢美術工芸大学大学院工芸専攻漆・木工コースを修了。2021年の第44回金沢漆器作品展にて金沢市長賞、翌2022年の第45回金沢漆器作品展にて石川県知事賞など受賞多数。2024年に金沢卯辰山工芸工房研修者作品展で工房賞を受賞し、同工房を修了した。 杉本小百合 《遏雲歌》 2024年撮影:野村知也 時田早苗1996年、東京都出身。2020年、東京藝術大学卒業制作でサロン・ド・プランタン賞を受賞。2022年に東京藝術大学大学院漆芸研究分野を修了し、修了作品が東京藝術大学美術館買い上げとなる。2023年に金沢卯辰山工芸工房に入所。2024年には第80回記念金沢市工芸展で北陸放送社長賞を受賞したほか、ART FAIR TOKYO.2024(東京国際フォーラム/東京都)、ラビット・ドラゴン・マウン展2024(髙島屋美術画廊/京都府・大阪府)に出品している。 時田早苗 《卵殻小吸物椀「風」》 2024年撮影:野村知也

トークイベント「超絶技巧と言われること」

「食を彩る工芸 現代工芸と茶懐石の器展」出品作家の池田晃将氏、澤谷由子氏のお二人をお招きし、「超絶技巧と言われること」 をテーマにお話を伺います。 池田晃将 澤谷由子 プログラム概要 2024年11月23日(土・祝) 午前10時30分~午後0時 国立工芸館 多目的室2 池田晃将氏澤谷由子氏 岩井美恵子(国立工芸館工芸課長, 本展企画者) 35名(要申込み・先着順) 無料 Peatix 登壇者プロフィール 池田晃将1987年、千葉県出身。2014年、金沢美術工芸大学工芸科漆・木工コース卒業、2015年に次世代工芸展で大賞を受賞する。2016年に金沢美術工芸大学大学院修士課程を修了、修了制作が漆工奨学賞を受賞した。2019年の「電光装飾-Cyber Effect-池田晃将漆芸展」(日本橋髙島屋S.C6階美術工芸サロン/東京都)をはじめ、直近では2023年の「虚影蜃光- Shell of Phantom Light」(金沢21世紀美術館 デザインギャラリー/石川県)など多方面で活躍している。 池田晃将 《青貝紫電片口》 2024年 撮影:野村知也 澤谷由子1989年、秋田県出身。2012年、岩手大学教育学部芸術文化課程造形コース(美術)を卒業。2014年に上越教育大学大学院学校教育研究科教科・領域教育専攻芸術系コース(美術)を修了する。以後「Half point -6人の現在点-」(旧石井県令邸/岩手県・2014年)から2023年の個展「まとう絲」(縁煌/石川県)まで出品多数。2022年に第16回パラミタ陶芸大賞展大賞、2024年には第34回タカシマヤ美術賞を受賞。 澤谷由子 《露花》 2024年撮影:野村知也

【工芸トークオンライン】2024年11月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から秋らしい作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 11月19日(火)11:0011月20日(水)14:0011月23日(土)11:0011月26日(火)14:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

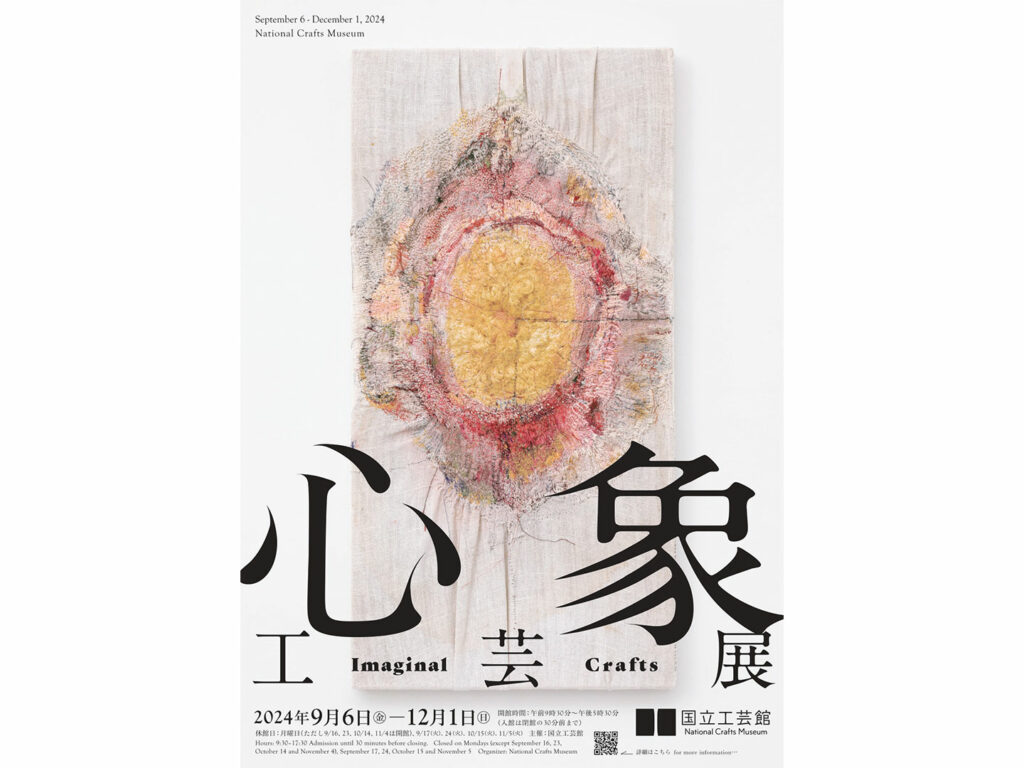

心象工芸展に寄せて

私たちは現在、農業革命、産業革命、情報革命に続く新たなパラダイムシフトの時代を迎えている。この変革は、デジタルデータという新たなメディアを通じて、物質的な価値だけでなく、感覚的な評価や体験の質が重要視される時代を象徴している。この変化は、アートの領域にも深く影響を与えている。私たちは、作品の背後にある「心象」や「共感」の価値を見出し、それを評価する時代を迎えつつあるのではないだろうか。 農業革命は食糧生産の効率化を、産業革命は機械化と大量生産を、情報革命は情報の即時性とアクセスの普遍化をもたらしたが、この「心象」とは、私たちの内面にある感情や記憶、そして他者とのつながりを反映したものであり、それをどのように表現し共有するかが、今後のアートの重要なテーマともなっているように感じる。情報革命が進展する中で、社会全体で環境資源の有限感を共有し、個人が情報発信能力を持ち、市民権を得るという流れの中で、「心象」とは何か、そしてそれをどのように表現し、いかに共有するかが、この展覧会のひとつのテーマともなっている。 図1 展示風景(右の作品が沖潤子《レモン 1》2021 年、個人蔵)|撮影:野村知也 この展覧会では、各作家が独自の表現を通じて、鑑賞者の感覚に深く訴えかける作品を展示している。工芸作品が持つ手触りや質感、絵画や彫刻の視覚的な刺激、デザインが生み出す空間の雰囲気——これらすべてが単なる物質的な存在ではなく、心象を反映し、共鳴を生み出すメディアとして機能している。 彫金の重要無形文化財保持者である中川衛は、加賀象嵌の高度な技術と、器物における形状の美しさ、優れたデザイン性が高く評価されている。中川の作品は、金属の重厚感を超越し、光の作用によって生まれる陰影の煌めきも特徴的である。例えば、金沢の犀川上空を飛翔するトンビをモチーフにした《象嵌上四分一花器「天高く」》には、湿潤な北陸の風土が感じられ、繊細で豊かな美意識が表現されている。 一方、漆芸の中田真裕はコンテンポラリーダンスの経験を生かし、自らの身体の可動域や身体と作品との相互作用を基に、作品のフォルムやサイズを選んでいる。中田の《サウンドスケープ》は、北陸特有の轟く雷鳴と、雷によって一瞬浮かび上がる景色を意識しながら、内面の記憶や感情を彫り込むように、身体の動きそのものを漆で表現し、作品に反映させている。 また、刺繍の沖潤子は、幼い娘から手作りの手提げ袋が贈られたことをきっかけに、若くして亡くなった母の遺品の道具や古布を使い始めた。布を通じて命の連鎖の営みを表し、沖の作品《レモン 1》[図 1]では、鎌倉のアトリエでレモンを並べ、そこに差し込む光を表現することで日常の営みをも感じさせている。沖の刺繍には、布に針と糸を刺すという手法を通して、母から娘へと受け継がれる時間や、彼女自身の内面の思いが縫い込まれているようである。 さらに、ガラスの佐々木類は、米国滞在の後、日本への懐かしさの喪失や逆カルチャーショックを感じる中で、五感を呼び覚ます記憶の器としてガラス作品を制作する。佐々木の《植物の記憶/うつろい》作品群[図 2]は環境をひとつの事象として捉える現代的な視点を反映している。自然環境への関心を持ちながら、佐々木が感じた「かすかな懐かしさ」と「採集する行為」をガラスに閉じ込めた作品である。 また、金工の髙橋賢悟は 2011 年の東日本大震災で受けた衝撃をもとに、現代における「死生観」と「再生」をテーマにした作品を制作し続けている。大作《還る》[図 3]では、作品の空間構成で鑑賞者との対話を通じて新たな感覚的なつながりを生み出している。 そして、陶芸の松永圭太は大学で建築を専攻した後、生まれ故郷の岐阜に戻り、両親と同じく陶芸の道を選んだ。金沢卯辰山工芸工房での経験を生かし、松永は九谷焼の上絵付に用いられる転写シールを使い、工房のトタンを写し取った作品を作成した。彼の作品《蛻》は、原土の表情を活かし、プリミティブでありながら構築的なデザインが融合し、土に対する松永の制作態度と深い考察、そして継続的な挑戦の積み重ねによって形成されたものである。 図2 佐々木類《植物の記憶/うつろい(弥生)》《植物の記憶/うつろい(卯月)》(左から)2024 年、作家蔵|撮影:野村知也 図3 髙橋賢悟《還る》2024 年、個人蔵|撮影:野村知也 心象工芸展では、現代社会に不可欠な豊かな自分と出会うことが意図されている。この展覧会を通じて、私たちは自身の内面に潜む無限の可能性と対話し、共鳴を深めることができるであろう。アートは視覚的な体験を超えて、感情や内面の価値を探求する手段として、私たちに新たなつながりを提供してくれる。この展覧会が、私たち自身と他者との新たな対話を生み出す場となり、心象の豊かさを感じさせる体験をもたらしてくれることを期待する。 (『現代の眼』639号)

心象工芸展 関連イベント 実演+トークショー「景色を作品にこめる」

心象工芸展出品作家の中田真裕氏をお招きし、「景色を作品にこめる」 をテーマに実演していただきながらお話を伺います。※ご好評により定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 中田真裕撮影:Yu Kadowaki プログラム概要 2024年9月28日(土) 午後1時30分~午後3時 国立工芸館 多目的室 中田真裕氏(漆芸作家) 岩井美恵子(国立工芸館工芸課長、本展企画者) 45名(要申込み・先着順) 無料(要観覧券) Peatix 登壇者プロフィール 中田真裕(漆芸作家)1982年北海道生まれ。2017年香川県漆芸研究所修了。2021年金沢卯辰山工芸工房修了。現在は金沢市を拠点とする。香川県で漆芸の技法である蒟醤に出会う。光沢の中に複雑な模様が浮かび上がる蒟醤の美質を活かした作品は、鑑賞者に抽象的な景色を想起させる。2019年にロエベ ファンデーション クラフト プライズ 2019 ファイナリスト、第4回 金沢・世界工芸トリエンナーレ 大樋陶冶斎審査員特別賞を受賞。 中田真裕 《Spotlight》 2022年 個人蔵撮影:野村知也

No image

No image

募集情報

採用情報 インターンシップ 入札公告 パブリックコメント

【イベント】特別公開 ガラスの向こうの気になる「アレ」

エントランス正面の中庭(通常は立入禁止)を開放します。金子潤の作品を間近で鑑賞しませんか。記念撮影もOK! 日時:2024年10月25日(金)9:30~17:30場所:国立工芸館中庭 ※雨天中止※撮影はお客様ご自身でお願いします 金子潤《無題 13-09-04》2013年 写真:太田拓実

心象工芸展 関連イベント トークショー「土地との関わり」

心象工芸展出品作家の佐々木類氏、松永圭太氏のお二人をお招きし、「土地との関わり」 をテーマにお話を伺います。※ご好評により定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 佐々木類画像提供:ブルズアイガラス社 撮影:Hanmi Meyer 松永圭太撮影:野村知也 プログラム概要 2024年10月5日(土) 午後1時30分~午後3時 国立工芸館 多目的室 佐々木類氏(ガラス作家/アーティスト)松永圭太氏(陶芸作家) 岩井美恵子(国立工芸館工芸課長、本展企画者) 45名(要申込み・先着順) 無料(要観覧券) Peatix 登壇者プロフィール 佐々木類(美術作家)1984年高知県生まれ。2010年ロードアイランドスクールオブデザインガラス科修士課程修了。現在は金沢市内で制作。佐々木は採取した植物をガラスに挟み、焼き上げて灰にすることで、その姿を作品の中に封じ込める。四季に息づく植物は土地の記憶でもあり、見るものの郷愁を誘う。2019年にRakow Commission Award 2018 大賞(コーニングガラス美術館、ニューヨーク、アメリカ)、2021年に富山ガラス大賞展2021 大賞、2022年に国際ガラス展・金沢2022 銀賞と立て続けに受賞。 佐々木類 《植物の記憶/うつろい(如月)》 2024年 作家蔵撮影:野村知也 松永圭太(陶芸作家)1986年岐阜県生まれ。2010年名城大学建築学科卒業。2013年多治見市陶磁器意匠研究所修了。2016年金沢卯辰山工芸工房修了。現在は土岐市にて制作。液状になった泥漿と呼ばれる粘土を型に流し込む鋳込み成型を用いる。作品は地層を思わせる粗い風合いを持つが、それは松永の作品が長い年月をかけて堆積した土に根差した芸術であることを示している。近年はアメリカで定期的に展覧会を開催するなど、活動の幅を広げている。 松永圭太 《蛻》 2024年 作家蔵撮影:野村知也