の検索結果

の検索結果

工芸館で過ごす夏時間—子どもを育む鑑賞プログラムの試み—

夏は子どもたちが視野を広げる絶好の時機。そのお手伝いができたらと、各地の美術館・博物館では子ども来館者を意識した催しが用意されます。日時限定の参加型から展覧会そのものをキッズフレンドリーにするなど規模も手法もさまざまで、子どもならずとも興味津々のラインナップに目移りしそうです。 当館でも毎夏何をしようかと思いめぐらせ、東京国立近代美術館工芸館の頃から数えて20数年が経ちました。人間国宝をはじめとする作家のお力を借りた本格的な工芸制作や半日がかりの職業体験「キュレーターに挑戦」等は私たちにとっても実りあるイベントでしたが、それと並行して大切にしてきたのは「会期中ならいつでも」「多くの人が」「それぞれのペースで」作品と向き合うきっかけづくりです。 長く続いたコロナ禍を経て、本年、「おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展」で石川に移転して初めてフルコースのご提供ができました[図1]。 図1 探検キット セルフガイド 「光と影のふしぎワールドでの探検」をテーマとして、3部屋で6作品を掲載。基本方針は昨年と同じですが、矢印で次はどこ/どれ?というマップを辿るイメージに。クローズアップ写真も多用して作品探しのプロセスも少々増やしました。 スタンプカード スタンプラリー用カード。作品を観察して「目の中にピカッときたら」スタンプを1つ押します。実際のところ「セルフガイド」の呼称は大人向けの用語。精魂込めたマップの写真もテキストもまずは作品と出合うためのヒントであることを機能とし、発達段階に応じてスタンプラリーとの優先順位が逆転してもいいと考えています。今回見かけた未就学児も傍目にはスタンプへとまっしぐらであるかのよう。それでも「もっとゆっくり見ようよ」と窘める親御さんへの返答に、実はしっかり読んでいたらしいセルフガイドの言葉が含まれていたり、通りすがりに図鑑カード(後述)に描く1点を物色していたりと、スピード感あふれる振舞いの意外な頼もしさに嬉しくなるケースも少なくありません。 ジロメガネ ふだん以上に良い子でいることが求められる美術館。そこで大人が望むような鑑賞態度ができない子がいても不思議はありません。以前、そのことを明言した4歳がいました。「なんで見ないといけないのか分からない」—そりゃそうだ!とガイドスタッフと相談し、考案したのが双眼鏡を模した「ジロジロめがね」。現在は単眼鏡風となったので「ジロメガネ」と呼び名を変えました。筒があれば覗きたくなり、覗けば何かを見つけたくなる。ごく単純な仕掛けですが、作品を取り巻く雰囲気を一旦遮断し、中を黒くしただけなのにちょっと大きく感じるのも不思議。グループ鑑賞に際して気持ちを揃えるのにもなかなか有効です。 図鑑カード 探検の仕上げのミッション。「100コ以上の作品がある/いちばんドキッとした作品の(今回は)光と影を絵とことばでかいて他の人に教える」ワークシートです。選択は好きやこだわりに基づき、書きあげられたカードは個々の鑑賞時間の密度を知らせます。興味深いのは、描画や言葉がラフでも執拗なほどの丹念さでも、作品の特質や工芸の根源を覗かせること。636号で書いたように幾つかの企画はカードへのレスポンスでしたが、「工芸の光と影展」も三代渡辺喜三郎《丸棗》(1961年)、高さも径も7cm強の小さな1点に向けて、かつて5歳が放った「まっくろすてき」が根底にあります。漆作家・田中信行氏も展覧会レビュー中で注目した本作は、今年も多くのカード作者の心を掴んだようでした[図2]。 図2 8歳の来館者による図鑑カード ミニギフト 毎夏、「探検」を終えた子ども来館者には、各展覧会のテーマを「マスターしたあかしのギフト」を差し上げています。スタンプラリーにはギフトが付きものと子どもたちに教えられたのと、バッグや色鉛筆の返却を兼ねた手続ですが、「マスター」の称号は心からの敬意をこめて。スタンプカードや図鑑カードを自慢気に見せてくれるところからすると、子どもたちも満更でもない様子です。 なんだかんだそれなりに時間もかかる。過重だろうかと危ぶむ横で、階段の最後一段をぴょんと長く飛び降り「終わりました!」とピカピカの顔でやってくる。「この前来た時かいたのはコレ」と自身の図鑑カードを教えてくれる子がいる。パワーをもらっているのはこちらかも、といつも夏の終わりに思います。 (『現代の眼』639号)

【工芸トークオンライン】2024年10月

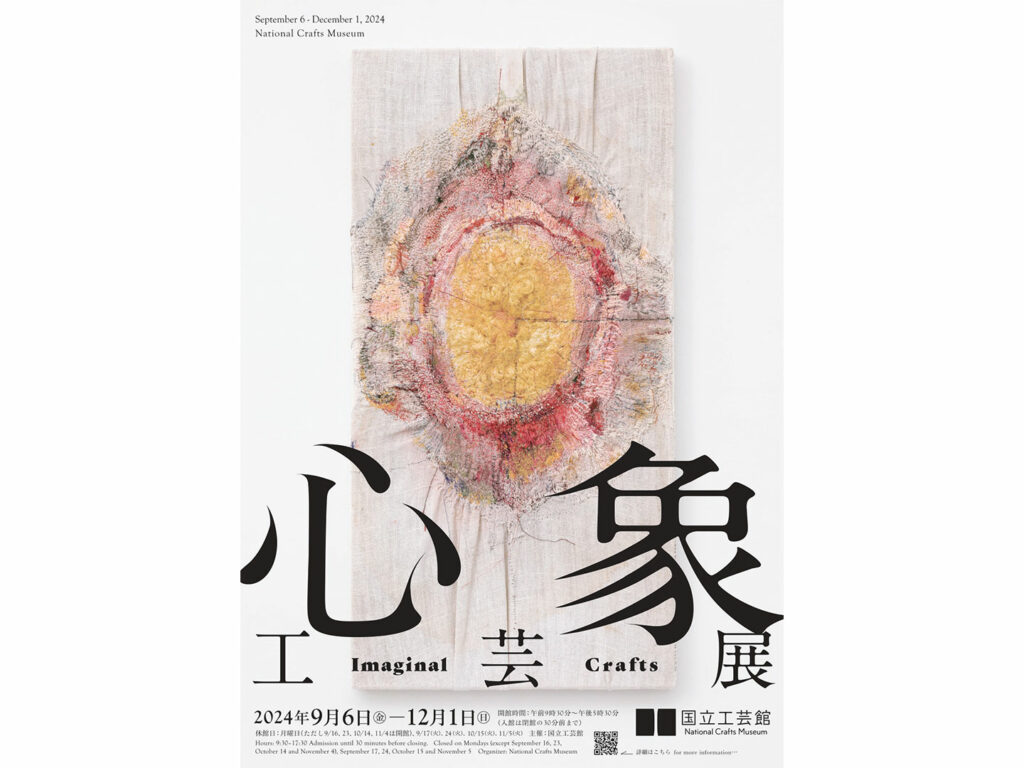

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から心象工芸展にちなんだ秋らしい作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 10月15日(火)11:0010月16日(水)14:0010月22日(火)14:0010月26日(土)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

実演+トークショー「記憶や思い出の中の風景を可視化すること」

心象工芸展出品作家の中川衛氏をお招きし、「記憶や思い出の中の風景を可視化すること」をテーマに実演していただきながらお話を伺います。※ご好評により定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 中川衛 《象嵌朧銀花器「荒磯波」》2023年 作家蔵 撮影:野村知也 中川衛 《金銀象嵌「翡翠置物」》 2017年 作家蔵 撮影:野村知也 2024年9月21日(土)13:30~15:00 国立工芸館 多目的室 中川衛氏(重要無形文化財「彫金」保持者) 45名(要申込・先着順) 無料 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00) 講師プロフィール 中川衛 氏(重要無形文化財「彫金」保持者)金工作家1947年石川県生まれ。1971年金沢美術工芸大学産業美術学科卒業。大学卒業後は松下電工株式会社(現・パナソニック株式会社)にプロダクトデザイナーとして就職。27歳で金沢に戻り、加賀象嵌に魅了されて彫金の道へ入る。高橋介州に師事。2004年に戦後生まれとしては初となる重要無形文化財「彫金」保持者に認定される。中川が注ぐ風景へのまなざしは、象嵌の精緻な彫り込みによって普遍的な情景となり、国境を越えて人々の心を打つ本展では、「重ね象嵌」に本格的に取り組んだ記念碑的な作品から最新作までを展示する。

心象工芸展 関連イベント トークショー「私小説を表現すること」

心象工芸展出品作家の沖潤子氏、髙橋賢悟氏のお二人をお招きし、「私小説を表現すること」 をテーマにお話を伺います。※ご好評により定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 沖潤子 髙橋賢悟撮影:橋本憲一 2024年9月7日(土)午後1時30分〜午後3時 国立工芸館 多目的室 沖潤子氏(美術作家) 髙橋賢悟氏(鋳金作家) 岩井美恵子(国立工芸館工芸課長、本展企画者) 45名(要申込み・先着順) 無料(要観覧券) Peatix 登壇者プロフィール 沖潤子(美術作家)1963年埼玉県生まれ。1991年セツモードセミナー卒業。現在は鎌倉市を拠点に制作している。裁縫が得意だった母の遺した道具と布にインスピレーションを受けて、独学で作家活動を始める。古布や異素材を縫い合わせる刺繍表現は、記憶の重なりや感情の高まりを呼び起こす。主な展覧会に「沖潤子 さらけでるもの」(神奈川県立近代美術館 鎌倉別館、神奈川、2022年)、「anthology」(山口県立萩美術館・浦上記念館、山口、2020年)など。 沖潤子 《水蜜桃》 2020年 個人蔵 撮影:木奥惠三 髙橋賢悟(鋳金作家)1982年鹿児島県生まれ。2022年東京藝術大学美術学部工芸科鋳金研究室博士課程修了。川口市に工房を構える。2011年の東日本大震災をきっかけに動物の頭蓋骨に小花を加飾した〈flower funeral〉シリーズの制作をはじめる。精密な造形が可能なアルミの真空加圧鋳造という技術を用いて、「死と再生」をテーマに生命の尊厳を表現する。「驚異の超絶技巧! 明治工芸から現代アートへ」(三井記念美術館、東京、2017年 ほか各地を巡回)の選出を皮切りに、数多くの美術館での展覧会に参加。 髙橋賢悟 《還る》 2024年 個人蔵 撮影:野村知也

No image

No image

チェシレヴィチ、 ロマン

No image

No image

吉田丈夫

No image

No image

ヴィユモ、 ベルナール

No image

No image

ドンブロフスキ、 アンジェイ

No image

No image

宮田亮平

【工芸トークオンライン】2024年9月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から耳をすまして味わう作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 9月17日(火)11:009月18日(水)14:009月24日(火)14:009月28日(土)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング