の検索結果

の検索結果

「たんけん!こども工芸館~光と影のヒミツ~」(ワークシート&ワーク)

『たんけんかのおぼえがき』を片手に光と影のふしぎワールドを取材しましょう。ときめきの記録をたずさえてワークコーナーへ。カッコイイ探検家の証の「ピカ★ボコバッジ」づくりに挑戦します。 7/15(月・祝)14:00~15:307/21(日)14:00~15:308/17(土)14:00~15:308/17(土)16:00~17:30 国立工芸館 展示室 中学生以下のお子さんとそのご家族 各回100名程度(先着順) 無料(ただし付添いの一般・大学生のかたは展覧会の観覧料が必要) イベント受付にてエントリー(事前申込不要) 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2024@momat.go.jp このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。 Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation. 「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、こちらからご覧いただけます。https://odekake.artmuseums.go.jp/

印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1 9 5 7 – 1 9 7 9

展覧会について マス・コミュニケーション時代が到来した戦後の日本では、印刷技術の飛躍的な発展とともに美術と大衆文化の結びつきが一層強まり、複製メディアによる表現が関心を集めました。印刷/版画/グラフィックデザインという領域は近接し重なり合いながらも決定的なズレのある、まるで〈断層〉のような関係性であり、その断層の意味を積極的にとらえ直して自在に接続したり、あるいはその差異を強調するような、さまざまな実践が展開されていきました。その舞台の一つとなったのが「東京国際版画ビエンナーレ展」です。同展は世界各国から作品を集めた国際的な規模の版画展で、1957年から1979年まで東京国立近代美術館、京都国立近代美術館などを会場に全11回が開催され、当時の気鋭の版画家やデザイナーの活躍の場となりました。本展は国立美術館のコレクションから東京国際版画ビエンナーレ展の出品作家を中心にご紹介します。同時代の多様な視覚表現のなかに交錯した版画とグラフィックデザインの様相を通して、印刷技術がもたらした可能性とその今日的意義を改めて検証します。あわせて、1977年に開館した東京国立近代美術館工芸館の記念すべき第1回目の展覧会「現代日本工芸の秀作:東京国立近代美術館工芸館 開館記念展」をふり返る特集展示も行います。東京国際版画ビエンナーレ展が開催されていた当時の、工芸の現代性にも目を向けていただく機会になれば幸いです。 展覧会の構成 展覧会のポイント 国立美術館のコレクションから、東京国際版画ビエンナーレ展の受賞作、出品作が勢ぞろい!浜口陽三、池田満寿夫、菅井汲、加納光於、野田哲也、高松次郎、木村秀樹、井田照一など、「版」表現に挑んだ作家たちの代表作を一挙にご紹介。 戦後美術の動向と切っても切れないのが、印刷技術の発展。当時は版画とグラフィックデザインの関係性も議論の対象になりました。原弘、田中一光、永井一正、横尾忠則、杉浦康平など、日本を代表するグラフィックデザイン界の巨匠たちが手がけた、東京国際版画ビエンナーレ展の貴重な展覧会ポスターも展示します。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2023年12月19日(火)- 2024年3月3日(日) 月曜日(ただし1月8日、2月12日は開館)、 年末年始(12月28日-1月1日)、 1月9日、2月13日 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館、京都国立近代美術館 北國新聞社 国立アートリサーチセンター 京都国立近代美術館 2024年5月30日(木)~8月25日(日) 観覧料

工芸の光と影—漆黒の闇—

「光と影」をテーマとした展覧会は工芸では少ないのではないか…担当研究員から展覧会の趣旨をお聞きして、まず私はそう思いました。一般的に美術または現代美術と言われている表現領域では、光や影をテーマにした展覧会や作品は多く見られますが、工芸では作品展示で照明等に気を使うことはあっても、光と影という視点からの展覧会は珍しいと言えるでしょう。 私は漆を用いて作品を制作していますが、作家として歩みはじめた30代はじめの頃から光を表現の一部として意識してきたように思います。光を照明効果や現象としてではなく、表現の要素の一つとして捉えてきました。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』をもちだすまでもなく、漆は光によって異なる表情を見せます。そして光によって引き出される漆の艶や質感から私は表現を考え制作を行ってきました。例えば漆黒と呼ばれる漆ならではの透明感のある黒い塗面には、ただの色彩の黒ではない影と闇が同居しているように私には思えます。ジョン・ハーヴェイの著作『黒の文化史』に、「原初は概ね暗闇からはじまる」という一節がありますが、私はこの言葉のように漆黒を原初と重ね合わせながら創造性をかきたてられて制作することもあります。一方、朱漆は光によっては官能的にまるで生きているかのように感じます。光、そして影は、作品の造形上の凹凸による陰影の変化を表すだけではなく、人間の精神に作用する働きをも持つと言えるでしょう。 図1 田中信行《Inner Side-Outer Side 2011》2011年、国立工芸館蔵|撮影:岡村喜知郎 今回展示されている《Inner Side-Outer Side 2011》は、通常器物などに保護や美観として塗られている漆を、漆皮膜だけで自立した立体として表現しました。原型制作から乾漆の工程を経て塗りや磨きの作業に至るまで、私は一貫して手の感触、触覚的な要素を大事にしながら制作を行っています。自立する漆膜の断片として存在する形の根底には、器に対する私の思考があります。器を単に何かを入れる道具の形としてではなく、身体の一部或いは象徴として捉え、内と外の意味を考えて制作したものです。《Inner Side-Outer Side 2011》は、人間を包み込むような身体を超える大きさとなっており、立ち上がった漆黒の外面は磨きあげられた鏡面仕上げにし、鑑賞者を闇に吸い込むように妖しげに空間に存在します。内面には人間の体内、或いは内に秘めた情念を思わせる朱が荒々しく塗り込められています。外面と内面のそれぞれの世界が、光と影によって強調的に引き出されています。 最後にもう一つ別の黒い漆作品を取り上げたいと思います。それは展示室2に展示されている三代渡辺喜三郎の《丸棗》です。1909年、江戸時代から続く塗師屋に生まれ、昭和になって活躍した漆芸家による作品です。木地から塗りまで薄手に仕上げる洗練された作風で知られています。加飾もなく塗りだけのあまり目立たない作品ですが、手のひらで包み込むと気持ちがいいであろう小さな球体の形をした棗です。最初に展覧会を見た時には印象に残らなかったのですが、展覧会場を何度か見て回るうちに、徐々に漆黒に妖しく輝くこの作品に私は引き込まれていきました。工芸館を出た後も、脳裏からしばし消えることはありませんでした。小さいながら漆黒の塗膜で覆われたあの作品はなんなんだと…。 図2 三代渡辺喜三郎《丸棗》1961年、国立工芸館蔵|撮影:野村知也 いい形とか装飾が美しいとかではなくて、“これが漆だ”と思えるような作品を作りたいと常に思っている私に、あの丸棗は問いかけてくるようでした。 漆、この不思議な樹液から創作への欲求を駆り立てられ、今を生きる私の表現として、痕跡として、これからも私の制作は続きます。 (『現代の眼』639号)

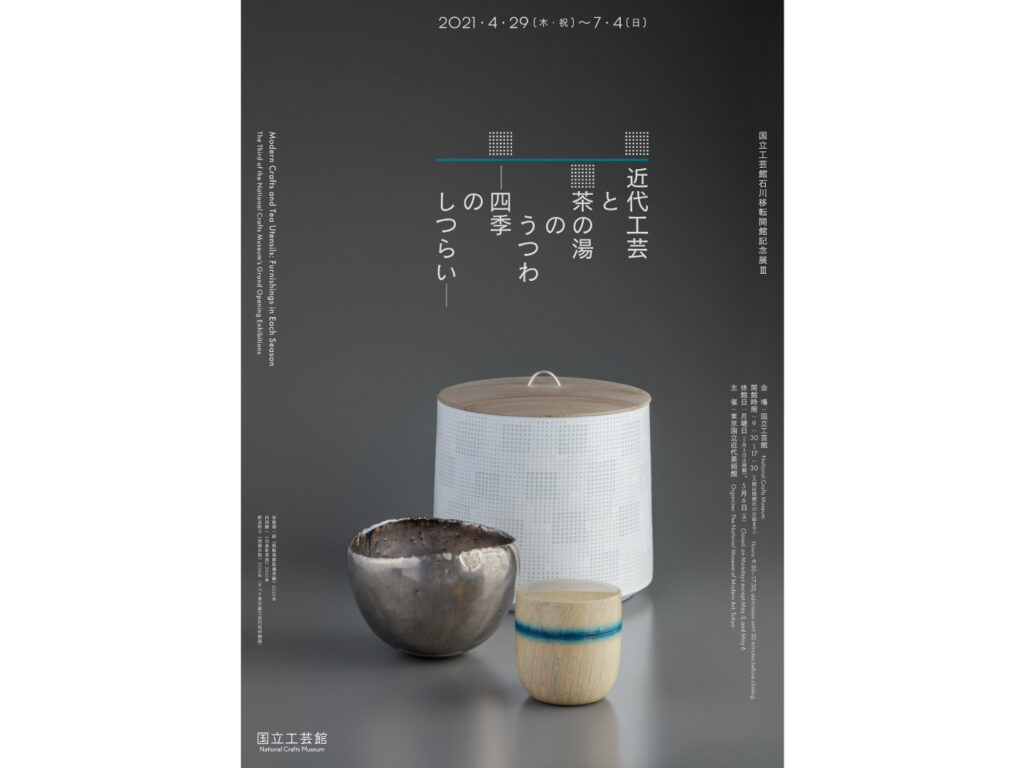

国立工芸館石川移転開館記念展Ⅲ 近代工芸と茶の湯のうつわ―四季のしつらい―

展覧会について 日本では茶の湯の発展とともに、さまざまな素材を用いた“茶の湯のうつわ”がつくられてきました。それらは、つねに時代を映す鏡のように、新たな考えや造形を見せています。本展では、個としての想いを造形や意匠に表している工芸家の「作品=茶の湯のうつわ=表現のうつわ」と、使い手からの「見立てのうつわ」を、四季の取り合わせの中で紹介し、時代によって移りゆく、茶の湯に対する作家の思考や茶の湯の造形について探ります。 展覧会の構成 本展のポイント 茶の湯のうつわの造形や意匠の広がりを概観します。 令和2年度に新しく収蔵した荒川豊蔵(1894-1985)と加藤唐九郎(1897-1985)の志野の茶碗を見比べ、志野というやきものに対するそれぞれの考えを探ります。 茶碗を3D鑑賞しよう! 会場に設置するQRコードからアクセスし、スマホにデータをダウンロードすることで、手元で茶碗をぐるぐる回しながらご覧いただけます。高台も、作品に刻まれたサインも見られます。 来館者には仮想の茶事体験を! 展示ケースだけではなく茶室を会場内に設置し、さまざまな茶の湯のうつわを取り合わせます。 中田英寿名誉館長セレクション、茶の湯のうつわ! 内田繁デザインの《茶室 受庵》を使用し、工芸館のコレクションの中から中田英寿名誉館長が選んだ茶の湯のうつわをご覧いただきます。 展示について 茶の湯のうつわを楽しむ 茶碗・水指・茶器・花入など、個々のうつわにスポットをあて、その造形や意匠の広がりを概観します。 例えば、「志野」と呼ばれる茶碗は、桃山時代に岐阜県の東濃地域で焼造されました。近代以降、茶人や数寄者ら使い手だけでなく、つくり手にとっても憧れを持って接する対象となり、素材の解明や技法の再現に取り組む活動が多く見受けられるようになります。そして、荒川豊蔵や加藤唐九郎らの活動によって、作家自身の考えを映し出すさまざまな志野の茶碗がつくり出されました。 本展では、令和2年度に新しく収蔵した荒川豊蔵(1894-1985)と加藤唐九郎(1897-1985)の志野の茶碗を見比べ、志野というやきものに対するそれぞれの考えを探ります。 取り合わせを楽しむ 茶事ではさまざまな茶の湯のうつわが同じ空間に存在します。それも陶磁や漆工、竹工など、素材も分野も多彩です。なかでも茶碗と茶器、あるいはそれらに水指が加わったうつわのセットには、その場を設定した者の考えが垣間見えます。言葉を変えれば、取り合わせにはそれぞれにストーリーがあります。 本来であれば、季節や素材によって取り合わせに制約があるのですが、展覧会の中ではそれを 超えて、色や形、雰囲気など、見た目で楽しむ取り合わせを、少しだけ季節を意識しながら楽しんでいただきます。 中田英寿名誉館長セレクション展示 2階「芽の部屋」では、内田繁デザインの《茶室 受庵》を使用し、中田英寿名誉館長が選んだ茶の湯のうつわをご覧いただきます。中田名誉館長は今回の展示にあたり以下のようにコメントしています。 今回の展示にあたって 国立工芸館、名誉館長の中田英寿です。 今回、初めて美術館での展示を経験させてもらうなかで、まずは自分がお客さんとして、どのように見たいかという視点で考えました。 その中で“つながり”を一つのテーマとして考え、「石川県」と「全国」、「近代」と「現代」、「日本」と「海外」、「工芸」と「アート」など、様々なものが“つながる”部屋をつくりたく、色々な作家を選ばせてもらいました。 特に意識したのがお茶の世界のことを知らなくても興味が惹かれるような風景です。 僕自身、茶道をほとんどやったことがない身なので、茶室の展示を見たときにどのように見たらいいのだろう、と悩むときがあります。そういうことを考えた時に、ただ道具を置いていてわかるのか、いや座布団があったほうがいいのではないか。また、中を見た時に写真に撮りたい、と多くの方に思われる風景が年代問わずに作り出せたらよいのではないかなと。 特に先日まで金沢21世紀美術館で行われていた展覧会のアーティスト、ミヒャエル・ボレマンス[註1]の作品を今回、軸として掛けています。これもひょんなことから以前彼がそういったものを制作されたのを見て知っていたので、金沢21世紀美術館と国立工芸館の今後も続くつながりをつくりたいと思い、展示させてもらっています。 他にも国立工芸館のクラウドファンディングにも参加していた、新里(明士)くん、または須田(悦弘)さんというような以前から知り合いの作家の方たちにも参加頂いています。須田さんは特に同郷出身ということもありまして、個人的にお願いして、特別に作品を出していただきました。 そういう僕個人のつながりと、様々なつながりというのをこの展示で感じていただけたらと思います。今回は人生上初めての展示だったので、色々わからないことも多く、それこそサッカーの試合よりも緊張することもありましたけど、どうにか多くの人に見て頂ければと思っています。 註1:「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」(2020年9月19日(土) -2021年2月28日(日)、会場:金沢21世紀美術館) (2021年4月28日 記者発表会より) 現代の「茶の湯のうつわ」 昨年(2020年)、工芸館の移転・開館を記念して、クラウドファンディングによる「12人の工芸・美術作家による新作制作プロジェクト」を行い、「茶の湯」をテーマに、12人の 作家に茶碗や水指など、茶の湯に関するうつわを制作していただきました。(プロジェクト詳細) これらのうつわは移転開館記念展の第1弾で一挙に紹介しましたが、本展では、今度は工芸館のコレクションとともに改めて紹介します。 様々な作家の取り合わせにご期待ください。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年4月29日(木・祝)-2021年7月4日(日) 月曜日(ただし5月3日は開館)、5月6日(木)臨時休館: 5月12日(水)- 6月13日(日)※6月14日(月)より再開後は会期終了まで休館日はありません。 午前9時30分-午後5時30分 ※入館は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

光と影展ワークショップ 「つまみ絞り」で布づくり

「おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展」の出品作家・須藤玲子さんを講師に招き、ワークショップを開催します。文字通り、布をつまんで絞ることで色とかたちを表す「つまみ絞り」による布づくりを体験しながら、オリジナルのスカーフやお部屋飾りなどを作りましょう! 2024年7月20日(土)14:00~16:00 国立工芸館 多目的室 須藤玲子(テキスタイルデザイナー) どなたでも(小学生以上の方) 15名(要申込み・先着順) 500円 とくになし 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00) 講師プロフィール須藤玲子(テキスタイルデザイナー)茨城県石岡市生まれ。株式会社 布代表。東京造形大学名誉教授。2008年より良品計画、山形県鶴岡織物工業協同組合、株式会社アズ他のテキスタイルデザインアドバイスを手がける。2016年より株式会社良品計画アドバイザリーボード。毎日デザイン賞、ロスコー賞、JID部門賞、円空大賞、芸術選奨文部科学大臣賞等受賞。日本の伝統的な染織技術から現代の先端技術を駆使し、新しいテキスタイルづくりをおこなう。作品はニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、ボストン美術館、ロサンゼルス州立美術館、ビクトリア&アルバート博物館、東京国立近代美術館他に永久保存されている。 Photo by Masayuki Hayashi

先生のための工芸館タイム

小・中・高等・特別支援学校の先生方を「おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 2024年6月18日(火)~8月18日(日) 当日の入館について 小・中・高等・特別支援学校の教員であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

No image

No image

三島喜美代

【工芸トークオンライン】2024年7月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から光と影の妙を味わう作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 7月16日(火)11:007月17日(水)14:007月23日(火)14:007月27日(土)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

No image

No image

工藤省治

オトナのスタンプラリーと「工芸図鑑」

日中は中学生以下だけが体験できる鑑賞プログラムに大人も挑戦しませんか。ミニギフトのご用意もあります。 夜間開館日の午後5時30分~閉館時間※夜間開館日は7月19日(金)~8月17日(土)の毎週金曜・土曜および8月11日(日祝) 国立工芸館 展示室 どなたでも(工芸の光と影展入館者) なくなり次第修了 無料 申込不要 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2024@momat.go.jp