の検索結果

の検索結果

【工芸トークオンライン】2024年6月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から光と影の妙を味わう作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 6月18日(火)11:006月19日(水)14:006月22日(土)11:006月25日(火)14:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

【レクチャー&ワークショップ 】孔版印刷を知って、リソグラフに挑戦!

2024年2月25日(日)13:30~15:30 国立工芸館 多目的室 秋山伸(グラフィックデザイナー、神戸芸術工科大学教授、多摩美術大学客員教授) 10名 ※要予約・先着順 無料 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 理想科学工業株式会社 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内) TEL:076-225-1371(平日 9時~17時)

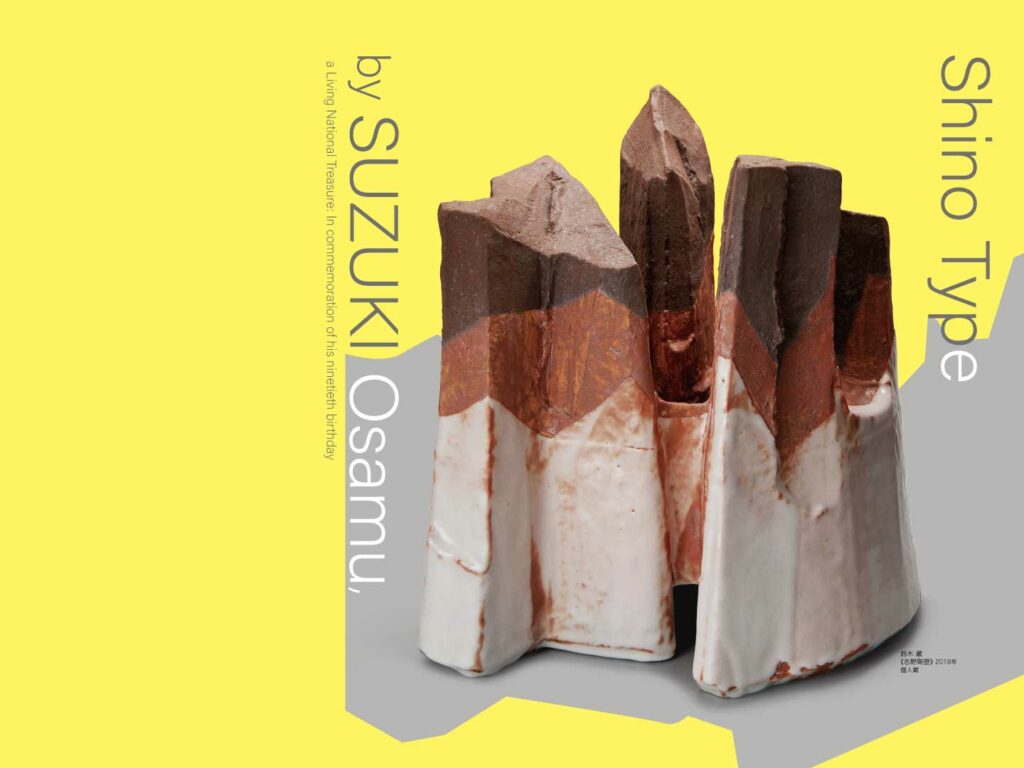

講演会「茶碗の魅力、志野の魅力」

「卒寿記念 人間国宝 鈴木藏の志野展」に関連し、幸兵衛窯八代目 加藤亮太郎氏が「志野」の魅力・面白さについて語ります。 プログラム概要 2024年4月6日(土)13:30~15:00 国立工芸館 多目的室 幸兵衛窯八代目 加藤亮太郎 唐澤昌宏(国立工芸館長) 40名 ※要予約・先着順 無料 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日 9時~17時)

鈴木藏—昭和から令和へ、転生する志野

本展は、2020年秋に国立工芸館が金沢の地に開館して以来、初めての現役作家の個展となる。会場を入った正面には、2023年に5回に及ぶ焼成を経て得た150点の中から選んだという、15点の新作茶碗が並ぶ1。決して過去を振り返るだけの展示にはしない、これまでの足跡を辿りはするが、あくまで「今」を見せるのだといった作家と館の意気込みがにじみ出ている。 4章で構成される本展の第1章は「現在」から始まる。無地志野、絵志野、練込(ねりこみ)、継色紙(つぎしきし)など、多彩な意匠の新作茶碗。タタラ(板状の土)成形による面取りの茶碗志野は背も高く口造りも猛々しい。轆轤成形のそれは、腰の張った半筒の作から、丸みを帯びた柔らかな曲線を描くもの、直線的で真っ直ぐに立ち上がるものまで、器形から釉掛けまで多様な全貌が紹介される。 第2章では初期の1960年代の天目や鉄釉の鉢、織部釉の作、陶額に用いたという突起を配したオブジェ的な大皿など、初期の公募展出品作から履歴を辿る。 図1 第1章「志野の現在」展示風景 第3章では茶碗と水指によって60年代から現代までの志野の変遷を見せる。初期作品《銘「荒磯」》に始まり、白いスリップウエアを使った作、人間国宝に認定される前と後の作。そして2013年のタタラ造りの作へと比較していけば、鈴木がガス窯で志野を焼くということを目的としていた初期の時代から、やがて窯ではなく釉による意匠と形へと表現の軸が移り、造形そのものの充実へと移行していくのがわかる[図1]。 図2 第4章「会席の器―流旅轉生」展示風景 そして第4章に会席の器。「流旅轉生(りゅうりょてんしょう)」のタイトルで1985年と1990年の2度発表され、その制作はおよそ10年にわたって続いた2。本展では1990年作の阿含宗本山所蔵の器が一般への初披露として一堂に並び、見どころのひとつとなっている[図2]。向付、蓋付碗、小皿、湯呑に土瓶。志野に用いるもぐさ土と長石釉、鉄釉にガス窯焼成、これだけを基にどこまで到達できるのか。「流旅轉生」の名の通り、水流のごとく、その意匠は様々に変遷する。長石釉の白と鉄釉による大胆な色面分割の碗や角皿、あえて鉄釉を全面に施し白く小さな円を月に見立てた丸皿、さらりと施された船頭と舟の鉄絵の線がわずかに立ち上がる口縁部の外にまで続く心憎い丸向付、スリップウエアを琳派の水流文のごとくかけた丸皿。面取りされた湯呑は腰が張ってやや内側へと立ち上がり、赤と白との対比で山の端の連なる景色を波文のように配した姿は、山脈を模した花器の大作にも連なる[図3]。 図3 第2章「新たな志野の造形を求めて」展示風景 鈴木の工房がまだ市之倉にあり、虎渓山に窯を築いて工房を移そうとしていた頃、年譜から推察するに1990年頃のことだったか、取材のために訪問し、今、5基目の窯を造っているのだと聞いて驚いた。志野は薪を使って穴窯で焼成してこそ、といった風潮がまだまだ主流な時代に、ガス窯にこだわる志野作家として当時、既に抜きん出ていた鈴木ならではの窯の話だった。その折に鈴木が語った言葉である——。 かつて桃山陶が生まれた時代にも技術革新があった……新しいやきものは技術革新とともに生まれるのです。 静かな口調の奥には、揺るぎない決意が見えた。 奥底に潜む燃えさかる挑戦の姿が思わずこぼれ出たかと思われるのが、立ち上がる炎を象った火屋の特徴的な《志野香炉》(Cat.no.42)である。不動明王の光背に由来するというこの造形もまた、鈴木にとっては転生のひとつだという3。昭和の時代、美濃には荒川豊藏がおり、瀬戸には加藤唐九郎がいた。鈴木の父は、岐阜県陶磁器試験場の場長を務めた五代加藤幸兵衛の営む丸幸陶苑の製陶技師であり、釉薬の研究家としても知られた鈴木通雄である。藏もまた、丸幸陶苑で10年余を過ごした。鈴木藏が一生を懸けてガス窯による志野を追い求めた背景には、こうした環境の下、自身の手で未来を掴もうとした次世代の陶芸家としての覚悟があったにちがいない。 本展では鼠志野茶碗の名品《峯紅葉(みねのもみじ)》(重要文化財、五島美術館蔵、金沢・岐阜会場のみ展示)を始めとする桃山陶も展示される。志野は実に変幻自在だ。桃山、昭和、平成から令和へと転生し、それゆえ時代と技術、作り手の人となりを見事に露にする。 鈴木藏は揺るがない。そしてそれは、長男徹、三男健らへの厳しい教えとなり力となっている。 (『現代の眼』639号) 註1 筆者による鈴木藏氏へのインタビュー 2024年4月10日より2 同上 3 同上