展覧会

所蔵作品展 MOMATコレクション(2025.2.11–6.15)

会期

-会場

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4~2階)

2025年2月11日~6月15日の所蔵作品展の見どころ

MOMATコレクションにようこそ!

当館コレクション展の特徴をご紹介します。

まずはその規模。1952年の開館以来の活動を通じて収集してきた13,000点超の所蔵作品から、会期ごとに約200点を展示する国内最大級のコレクション展です。そして、それぞれ小さなテーマが立てられた全13室のつながりによって、19世紀末から今日に至る日本の近現代美術の流れをたどることができる国内随一の展示です。

今期の見どころ紹介です。4階5室の「シュルレアリスム100年」では、20世紀芸術における最大の動向を、国内外の作品でたどります。3階10室では、前期は春の花を描いた作品を集めた「春まつり」、後期は細密描写によって見えるものの先に迫った日本画家の作品を展示します。2階ギャラリー4の「フェミニズムと映像表現」では、ジェンダーによって生じる不均衡を描き出す女性のアーティストの映像作品をご紹介します。

今期も盛りだくさんのMOMATコレクション、どうぞお楽しみください。

今会期に展示される重要文化財指定作品

今会期に展示される重要文化財指定作品は以下の通りです。

- 1室 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵

- 10室 川合玉堂《行く春》1916年(展示期間:2025年2月11日~4月13日)

- 10室 村上華岳《日高河清姫図》1919年(展示期間:2025年4月15日~6月15日)

展覧会について

4階

1~5室 1880s–1940s 明治の中ごろから昭和のはじめまで

「眺めのよい部屋」

美術館の最上階に位置する休憩スペースには、椅子デザインの名品にかぞえられるベルトイア・チェアを設置しています。明るい窓辺で、ぜひゆったりとおくつろぎください。大きな窓からは、皇居の緑や丸の内のビル群のパノラマ・ビューをお楽しみいただけます。

「情報コーナー」

導入部にある情報コーナーには、MOMATの歴史を振り返る年表と関連資料を展示しています。関連資料も随時展示替えしていますのでお見逃しなく。作品貸出中の他館の展覧会のお知らせや、所蔵作品検索システムも提供しています。

1室 ハイライト

3000㎡に200点以上が並ぶ、所蔵作品展「MOMATコレクション」。「ハイライト」では近現代美術を代表する作品を揃え、当館のコレクションの魅力をぎゅっと凝縮してご紹介しています。日本画のコーナーでは、前期(2月11日~4月13日)は、小林古径や土田麦僊、鈴木主子らによる、春の訪れを感じさせる作品が並びます。後期(4月15日~6月15日)は、新緑の季節にぴったりの川端龍子の作品がみなさまをお迎えします。

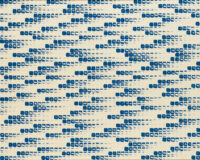

ところで今回並ぶ日本画は、着物の模様やパターン化された植物など、装飾的なものが多いのですが、油彩画も、具象的なモチーフが装飾的に描かれた作品や、装飾的なエレメントが抽象へと展開した作品を集めてみました。隣に並んだ作品どうしのつながりや違いにも注目しながら、ハイライトをご堪能ください。

2室 風景の発見

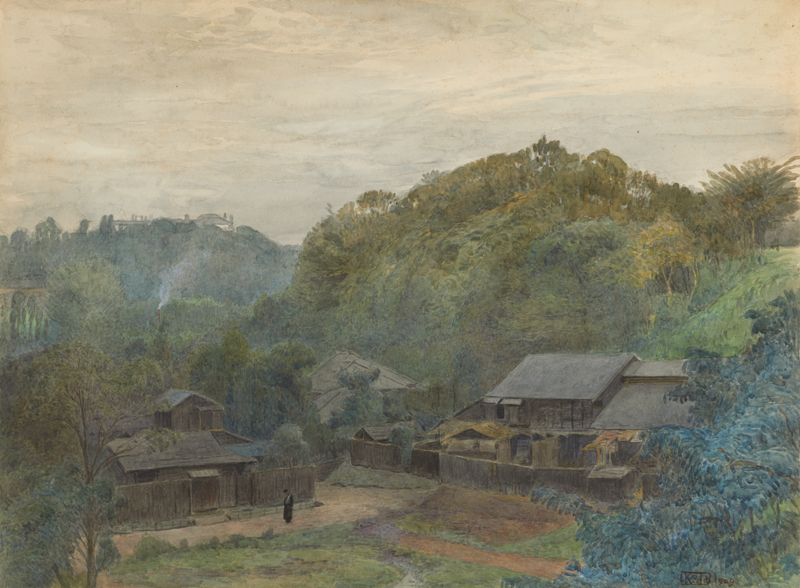

当館は昨年度、織田一磨の水彩画6点をご寄贈いただきました。そのお披露目にあわせ、2室では主に明治後期の風景画を紹介します。

従来の日本では、風景画といえば山水画や名所絵など、観念的・様式的なイメージに従った表現が主流でした。しかし明治期に入ると、西洋画法や紀行文の普及とともに実景をありのままに捉える近代的な自然観が定着し、画家は自らの足で名もなき風景を「発見」していくようになります。そうしたなかで、大下藤次郎による水彩画の入門書『水彩画之栞』(1901年)がベストセラーになるなど、この時代には水彩画が大衆も巻き込んだ一大ブームを迎えました。また日本画においても、実景に取材した現実味のある風景が描かれはじめました。

都市を描いた版画で知られる織田も、先達の影響を受けて初期には水彩画を手掛けています。東京各所の自然風景を中心に取り上げつつも、《高田の馬場附近》などの作品からはその後の版画にも繋がる都市風景への関心が垣間見えます。

3室 抒情と頽廃

大正のはじめに京都から東京に移った画家の秦テルヲは、日記の中で、親しい友であった戸張孤雁について次のように綴っています。「自分が初めて東上して作品を発表した時に観に来た時にフト談笑し合って ソレ以来、ローマンチックな彼男(戸張)とデカダンな自分(秦)とが不思議にも親しみ合った」。ここに記されたロマン(抒情)とデカダン(頽廃)は、彼らが生きた大正という時代そのものを覆っていたムードでした。そんな彼らがともに愛したのが浅草という町です。

当時の浅草には、浅草十二階と呼ばれた展望塔「凌雲閣」の下に、芝居小屋や曲芸小屋、劇場、映画館が立ち並び、東京随一の繁華街として賑わっていました。

画家たちは、この町の周縁に生きる人々に共感を寄せ、その姿を描き出しています。やがて、関東大震災により凌雲閣は倒壊し、新たな娯楽街となった銀座や新宿へと人は流れてゆきました。ここでは、東京の盛り場の移ろいを示すとともに、大正期の抒情と頽廃を伝える作品を展示します。

4室 モダニズムのかたち―1920~30年代の立体作品

第一次世界大戦終結から第二次世界大戦勃発まで、日本では大正後期から昭和初期にあたる1920~30年代は、旧来からあった美の枠組みにとらわれない様々な表現が追求された時代です。彫刻分野では、感情や生命感を表出するような表現やロダンの影響から離れ、大胆なデフォルメ(対象を変形して表現すること)や形体の単純化を伴う作品が現れました。

また、この時代は、大阪、東京などに適用された都市計画法が1920年に施行され、1923年の関東大震災後の復興も手伝って、急速に都市化が進み、生活面にも西洋化が浸透し、文化の大衆化も進みます。都市のモダンな文化と連動して、建築、工芸、デザインなどとも接点を持つ、多様な造形も生まれました。

「彫刻の社会化」をスローガンに掲げて、実用を視野に入れた応用彫刻への取り組みに力を注いだ「構造社」で活動した、陽咸二や荻島安二の作品に、その一端を見ることができます。

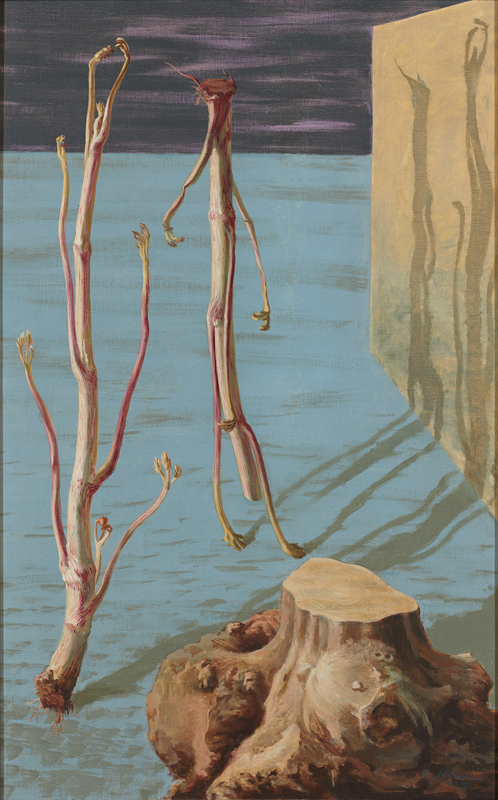

5室 シュルレアリスム100年

2024年はフランスの詩人アンドレ・ブルトン(1896–1966)が『シュルレアリスム宣言』を発表してからちょうど100年を迎える節目の年にあたります。日本では「超現実主義」と翻訳されることもあるシュルレアリスムは、理性を排し、非合理的なものや無意識の領域の可能性を探求した20世紀最大の芸術運動です。

第一次世界大戦の最中に生まれたダダを経て、パリを拠点として国際的に広まったシュルレアリスムは、長年にわたって様々な芸術に影響を与えました。日本では、批評家・詩人の瀧口修造(1903–1979)や洋画家の福沢一郎(1898–1992)らを通して、初期の頃からシュルレアリスムの動向が伝えられました。また、第二次世界大戦下、ナチス・ドイツによる迫害を受けたシュルレアリストの一部メンバーはアメリカに亡命し、同地で活動を続け、戦後アメリカの美術に影響を与えたと言われています。ここでは、シュルレアリスムの代表的な作家として知られるマックス・エルンスト(1891–1976)や、イヴ・タンギー(1900–1955)の作品を起点に、日本やアメリカへと広まったシュルレアリスムの展開を作品や資料を通してご紹介します。

3階

6~8室 1940s–1960s 昭和のはじめから中ごろまで

9室 写真・映像

10室 日本画

建物を思う部屋(ソル・ルウィット《ウォールドローイング#769》)

6室 「相手」がいる

戦争。そこには常に相手がいます。戦時下において、人は敵対する国の人々をどのように捉えているのでしょうか。第二次世界大戦中、日本の画家たちは戦意高揚に貢献する絵画を制作し、展覧会に出品しました。当館が保管する戦争記録画において、敵の姿は不在であることが多く、主として戦地で戦う日本軍兵士の勇姿が描かれています。このようなイメージは、傷つき、苦しむ敵の身体を不可視化する効果を持っています。一方で、戦争記録画の中では珍しい表現ですが、アメリカやイギリス、オランダなど、連合国の軍人を描いた作例もあります。

画家たちは、戦中の日本が敵対していた「欧米列強」の敗北の場面を描くことで、日本軍の優勢を示そうとしました。この部屋に展示されている作品の構図や人物描写、塗り分けには、主題に合わせて両者を描き分けようとする画家の作為が見え隠れしています。日本軍の残虐行為や迫害、捕虜に対する非人道的な扱いは、のちに極東軍事国際裁判(東京裁判)やBC級戦犯裁判などで、戦争犯罪として裁かれました。今日的な視点から見ると不適切な表現も含まれますが、戦時下の日本人画家による連合国軍の描き方を示す作品として展示しています。

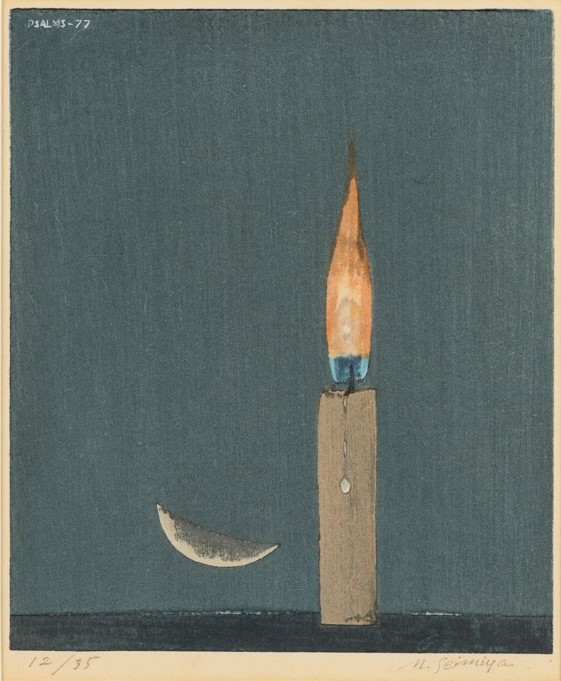

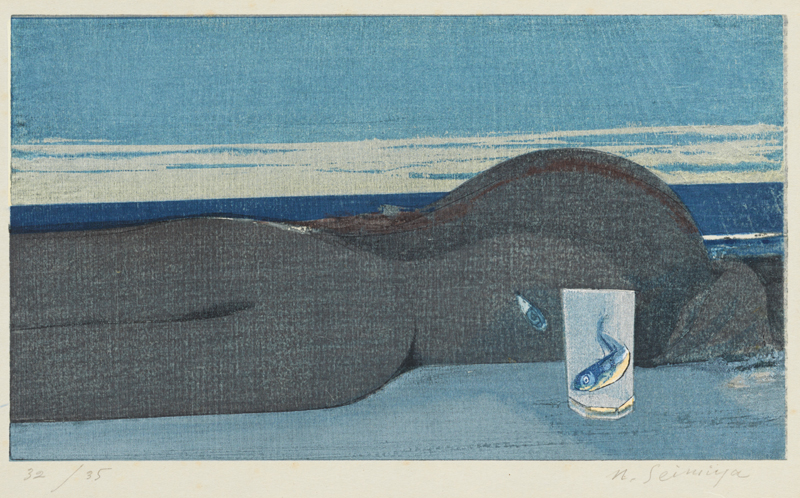

7室 清宮質文

戦後日本を代表する木版画家・清宮質文(せいみや・なおぶみ)は、1950年代より木版画の制作に取り組みました。戦後の復興を経て、高度経済成長期の日本では新しい技法などを用いた実験的な版表現が主流になっていきますが、清宮はそのような美術動向と距離を置き、透明感あふれる繊細な木版を追求しました。清宮にとって、版画は複製を前提とした芸術ではありませんでした。色調や摺りの加減を1点ずつ緻密に調整して制作された作品からは、精魂をこめて版を重ねる清宮の息遣いすら伝わってくるようです。その詩情豊かで内省的なイメージは、多くの人々を魅了し続けています。

この部屋では、昨年度新たに収蔵した清宮の1970年代の代表作のほかに、同世代の版画家として深い親交を結んだ駒井哲郎、清宮を高く評価した岡鹿之助、長年交流のあった脇田和、野見山暁治の作品を紹介します。清宮が大きな影響を受けたパウル・クレー、ベン・ニコルソン、恩地孝四郎の名品と合わせてお楽しみください。

8室 反復がもたらすもの

7室からこちらに移動する前に、「建物を思う部屋」のソル・ルウィット《ウォール・ドローイング#769》(1994年)はご覧いただけたでしょうか? ミニマル・ミュージックを思わせるような、図形の反復とずれによって生み出されるリズムが特徴的な作品です。本作から繋げる形で、8室では反復の構造を持つ1960~70年代の作品を紹介します。

この時期、イメージを表現するという従来の絵画の枠組みを問い直すように、同一パターンの反復で画面全体を構成する作品が登場しました。システマティックな反復が無機質な印象をもたらす一方で、そこに生じるわずかなずれや差異に目を凝らしてみると、反復的な行為を重ねる作家の身体性が浮かび上がってきます。

版画では、もとは商業的な技術であったシルクスクリーンを利用して同一のイメージを反復させる表現が生まれました。私たちが対象を認識するプロセスそのものを掘り下げるこれらの作品は、情報化社会においてイメージが氾濫する状況とも密接に呼応しています。

9室(前期:2025年2月11日~4月13日)

須田一政「風姿花伝」

「風姿花伝」は、『カメラ毎日』誌に1975年12月号から77年12月号まで、8回にわたって不定期連載された連作です。78年には写真集にまとめられました。連載中の76年に日本写真協会賞新人賞を受賞するなど、須田一政の評価を確立した作品として知られます。

作品全体を通じて眼を引く伝統的な祭礼の光景は、関東周辺から北陸、東北まで、日本各地で撮影されています。つまりこれらは旅の写真でもあるのです。旅も祭礼も、非日常的な時間であり空間です。だとすれば「風姿花伝」の作品世界とは、非日常的な時空と言えるのでしょうか。ところが、写真家自身は初期から一貫して、「日常」を撮っていると言うのです。「わたしにとって緊張感のある光景は、なんの変哲もない日々の中に転がっている」(写真集『人間の記憶』)のであり、むしろ旅先であっても、近所であっても、同じように反応してしまう何かを探し続け、シャッターを切っているのだと。

表題の「風姿花伝」は、15世紀の初頭、世阿弥が記した能の理論書から採られています。

9室(後期:2025年4月15日~6月15日)

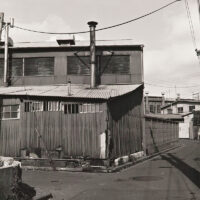

渡辺兼人「既視の街」

「既視の街」は1980年、金井美恵子の小説と渡辺兼人の写真によって構成された同題の書籍において発表されました。翌年、渡辺は本作による個展を開催し、木村伊兵衛写真賞を受賞します。

主に東京とその近郊で撮影された本作において、渡辺は、それまでの作品での演出を含む表現から離れ、静かで淡々とした即物的な描写に徹しています。にもかかわらず、そこに現れた都市光景はどこか謎めいて見えます。木村伊兵衛賞の審査員の一人、小説家の安部公房は「どの光景も奇妙に過充電されていて、近づけた眼球に放電の火花が刺さってくる感じだ。日常を見る生理はさりげなく日常的に維持したまま、反日常が滲み出す亀裂や穴を確実にとらえている」と評しています。

そもそもタイトルも謎めいています。「既視」とは作者自身が「既に視た」ということなのか、それともどこにレンズを向けようとも、そこは誰かが「既に視た」光景だということなのか。この連作において、渡辺は19世紀末から20世紀初頭のパリの街を撮り続けたウジェーヌ・アジェの仕事を意識していたと語っています。

10室(前期:2025年2月11日~4月13日)

アルプのアトリエ/春まつり

撮影:Rüdiger Lubricht, Worpswede ©Stiftung Jean Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V.

手前のコーナーでは、ジャン(ハンス)・アルプ(1886–1966)の彫刻制作過程でつくられた石膏複製をご紹介します。フランスのストラスブールに生まれ、20世紀初頭からパリやスイスで活動したアルプは、抽象と具象を往還する有機的なフォルムの彫刻で知られます。ここでは、アルプにとって新たな造形を発見するための重要な素材であった石膏を通して、彫刻のフォルムがどのように移り変わっていったのかをご紹介します。

奥の部屋では、恒例の「美術館の春まつり」に時期を合わせ、花を描いた作品を集めました。剣持勇のラタン・スツールや清家清の移動式畳に腰かけて、ゆっくりと春をお楽しみいただく趣向です。定番となっている川合玉堂の《行く春》(重要文化財)に描かれた、水辺の桜が散りいそぐ風情は、ここから歩いて行ける千鳥ヶ淵とも通じ合うところです。また、美術館前の道沿いに咲くさまざまな桜は、跡見玉枝が《桜花図巻》に描いた40種を超える桜のなかに見つかるかもしれません。

10室(後期:2025年4月15日~6月15日)

アルプのアトリエ/見えるもの、その先に

撮影:Rüdiger Lubricht, Worpswede ©Stiftung Jean Arp und Sophie Taeuber-Arp e.V.

手前のコーナーでは、ジャン(ハンス)・アルプ(1886–1966)の彫刻制作過程でつくられた石膏複製を紹介します。フランスのストラスブールに生まれ、20世紀初頭からパリやスイスで活動したアルプは、抽象と具象を往還する有機的なフォルムの彫刻で知られます。ここでは、アルプにとって新たな造形を発見するための重要な素材であった石膏を通して、彫刻のフォルムがどのように移り変わっていったのかを紹介します。

奥のガラスケースのコーナーでは、コレクションのなかから、速水御舟、村上華岳、徳岡神泉の三人の日本画家の作品を中心に紹介しています。三人の共通点は、大正時代の一時期に細密に描く写実表現に取り組んだことです。かれらは、現実そのもののなかに人智を超えた存在の核心をとらえようとし、細密描写を離れたのちは、別の手立てでそれを象徴しようとしました。かれらの思惑は、現実のなかに神秘をとらえようとする1910年代の思潮とも一致するようにも思えます。

2階

11~12室 1970s–2020s 昭和の終わりから今日まで

11室 (アン)バランス

当館では2022年度に、遠藤利克《欲動―近代・身体》の修復を行いました。その報告を兼ねて、水を使用するというこの作品の特徴にちなんだ所蔵品を紹介します。

美術館内で水や食べ物がご法度なのは、万一カビや虫が発生すれば作品の保存に支障をきたすためです。持続的な安定のために、美術館は不安定な要素を取り除くのです。その一方で、たゆたう自然や、水のように変化する流体は、いつの時代も美術家たちのインスピレーション源となってきました。そして、静止しながらも不安定な動きを作品内に導くというチャレンジに取り組むアーティストは少なくありません。この部屋に集めたのは、そうした企図の顕著な作品です。台座からずり落ちるような動きを鉄に演じさせるアンソニー・カロ、絵具のにじみを活かすイケムラレイコや丸山直文、そして水そのものを素材とする遠藤利克。不安定なものの追求は、原則として安定したものしか扱えない美術館の制度を、ときに試すことにもなります。

12室 美術家たちのダークツーリズム

1990年代以降の作品を集めてみました。特に90年代の美術作品を眺めてみると、戦争を中心として社会的な暗部を描き出した作品が多々あることに気づきます。この時期、社会を揺るがす重大な事象が立て続けに起こりました。ベルリンの壁崩壊(89年)、湾岸戦争の勃発とソ連崩壊(91年)、そしてインターネットの本格的普及。日本国内では昭和から平成への改元(89年)、バブルの崩壊や、阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件(95年)などが思い浮かびます。ダークなテーマに対する美術家たちの共通した関心は、世間を覆う一種の終末観を敏感に察知した現れであったといえるでしょう。ただしそれは必ずしも悲観的な視点ではなく、当時流行した「ポストモダン」の語が示す通り、直線的な進歩を念頭にした近代的歴史観を克服するチャンスであるという期待もはらんでいました。

玩具やアニメーションを大胆に反映した表現で、国際舞台に躍り出る日本人作家たちが続々と登場し始めたのもこの頃です。

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4~2階)

- 会期

-

2025年2月11日(火・祝)~6月15日(日)

- 休館日

-

月曜日(ただし2月24日、3月31日、5月5日は開館)、2月25日、5月7日

- 開館時間

-

10:00–17:00(金・土曜は10:00–20:00)

- 入館は閉館30分前まで

- 観覧料

-

一般 500円 (400円) 大学生 250円 (200円)

- ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込み。

5時から割引(金・土曜) :一般 300円 大学生 150円

- 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。入館の際に、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。

- キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。

- 「友の会MOMATサポーターズ」、「賛助会MOMATメンバーズ」会員の方は、会員証のご提示でご観覧いただけます。

- 「MOMAT支援サークル」のパートナー企業の皆様は、社員証のご提示でご観覧いただけます。(同伴者1名まで。シルバー会員は本人のみ)

- 本展の観覧料で入館当日に限り、フェミニズムと映像表現(ギャラリー4)もご覧いただけます。

- 無料観覧日

-

5月18日(国際博物館の日)

- 主催

-

東京国立近代美術館