展覧会

近代工芸の名品--花 : 所蔵作品展

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

概要

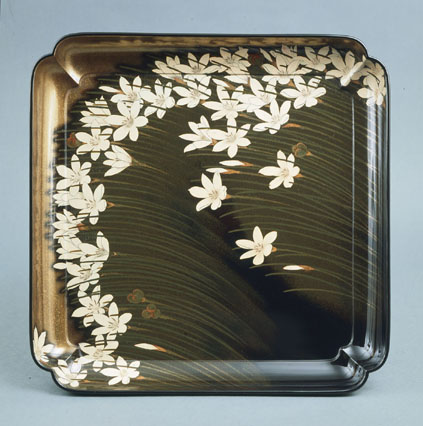

工芸作品の意匠には、季節の移り変わりや自然の豊かな営みが映し込まれているものが数多く見られます。とくに、四季折々の変化と豊かさを端的に示す“花”という主題は、陶磁や染織、漆工、金工など、工芸のすべての分野において認めることができるほどに、もっとも一般的で、また、表現の幅が広いものの一つです。言うまでもなく工芸作品は、さまざまな素材と技法が駆使されてつくり出されていますが、その主題から生み出された形や意匠は、同じモチーフであっても、作家の思考や表現により多彩に変化し、時には、観る側にも新たな視点や発見を見せてくれます。

本展覧会では、所蔵作品の中から、春の季節にふさわしく“花”を主題とした作品にスポットをあてます。作家のイメージを映し出した創意あふれる名品の数々をお楽しみください。

ここが見どころ

工芸館の“花”展

工芸館では、2004年から春の花の季節に合わせて、“花”をテーマにした所蔵作品展を企画し、これまでに「人間国宝の花」(2005年)、「花より工芸」(2006年)、「花と人形」(2008年)など、さまざまな視点で展覧会を開催してきました。工芸作品には“花”を主体にした意匠や形が数多く見られ、またそれらは、さまざまな素材や技法によって、作家がイメージする“花”として映し出されています。

2009年の「花」展では、“花”の模様や形にスポットをあて、展示室を“花”で飾ります。

展覧会構成

I “花”の意匠と模様

写実に基づいた模様から、それを基本としながら独自のアレンジを加えた模様まで、さまざまな花の姿を見ることができます。同じモチーフであっても、素材や技法が変わることで作品に映し出された“花”は多彩な表情を見せます。

II “花”の形

口縁部を花弁形にした「輪花」と呼ばれる成形法が用いられた作品をはじめ、花弁の独特な形を器形に取り込んで表現している作品群を紹介します。

III 心象としての“花”

イメージとしての形や色、あるいは模様は、作者のさまざまな心の動きや想いを映し出しているようにも見えます。また、観る側の創造力をかき立て、新たな視点や発見をも促すことでしょう。

イベント情報

ギャラリートーク

当館研究員によるガイド

- 日程

-

2009年3月15日(日)

2009年4月19日(日) - 時間

-

14:00 ‐ 15:00

工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム

「タッチ&トーク」

- 日程

-

会期中の毎週水・土曜日

- 時間

-

14:00 – 15:00

※いずれも参加無料(要観覧券)/申込不要

スペシャルイベント

Touch&Talk

Tour with our English speaking staff

- 日程

-

2009年3月16日(月)

(当日は工芸館は休館日です。イベント招待状をお持ちの方のみご入館頂けます。) - 時間

-

14:00-16:00

- 場所

-

工芸館

※本イベントは終了いたしました。

工芸館と(財)ポーラ伝統文化振興財団との共催イベントです。

工芸記録映画の上映と、工芸館のオリジナルプログラム「タッチ&トーク」を同時開催し、展覧会や作品のみどころをお伝えします。

工芸作品の魅力を存分に味わってください。

◇上映作品

「芹沢銈介の美の世界 」(財)ポーラ伝統文化振興財団企画/1984年製作/カラー35分

※イベント詳細とお申込は、ポーラ伝統文化財団のホームページよりお願いいたします。

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 工芸館

- 会期

-

2009年3月7日(土)~5月10日(日)

※4月14日(火)より、一部展示替えします。 - 開館時間

-

10:00-17:00

(入館は閉館30分前まで) - 休館日

-

月曜日(3月30日と5月4日は開館、5月7日休館)

- 観覧料

-

一般200円(100円) 大学生70円(40円)

高校生以下および18歳未満、65歳以上、キャンパスメンバーズ、「MOMATパスポート」、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(原則1名)は無料○入館の際、学生証、障害者手帳等をご提示ください。

○( )は20名以上の団体料金。消費税込。 - 無料観覧日

-

4月5日(日)、5月3日(日)

- 主催

-

東京国立近代美術館