展覧会

近代工芸の名品--花 : 所蔵作品展

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

展覧会要旨

日本の近代工芸では、伝統の技術や様式を基としつつ芸術として豊かな個性を発展させたことが優れた特質となっています。なかでも工芸を彩る図案意匠は、典型的な伝統の意匠から作家が自由な創作を表したものまで実に多彩であり、その制作意識をも反映して工芸の魅力を高めてきました。

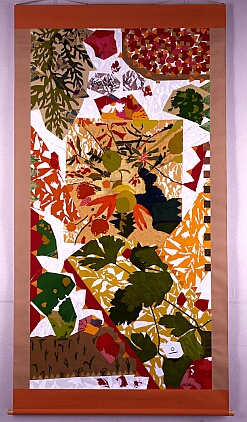

本展では、自然の四季折々の美しさと豊かな情感を表象する“花”という主題に焦点をあてます。当工芸館が所蔵する名品によって、近代日本の工芸の豊かな特質とともに作家が表現した美しさを明らかにいたします。十二代酒井田柿右衛門<色絵草花文蓋物>、北大路魯山人<金彩雲錦鉢>、平田郷陽<桜梅の少将>などの典型的な花を意匠としたものや、富本憲吉<色絵金銀彩四弁花文壷>、松田権六<蒔絵桜鳥平卓>、稲木東千里<木製筥>、木村雨山<訪問着 群>、大木秀春の帯留や髪飾りなどの伝統の用と美を表したもの、楠部彌弌<彩埏花瓶 夏日>、藤田喬平<飾筥 菖蒲>、高橋節郎<陽春賦>などの花を叙情的に描写したもの、そして三代徳田八十吉<耀彩華文鉢>、岩田藤七<黒牡丹>、八幡はるみ<南の風>などの心象として花を表現したものなど、約100点で構成いたします。

なお、染織作品は会期半ばで展示替えをいたします。

1970年館蔵(前期陳列予定)

出品リスト

| 品目 | 作家名 | 作品名 | 制作年 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 第一室<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| 金工 | 桂光春(1871~1962) | 女郎花帯留 | 不詳 | 寄託作品 |

| 金工 | 桂光春(1871~1962) | 桜帯留 | 不詳 | 寄託作品 |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 紫陽花衿飾 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 想花玉虫装塡胸飾 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 花ブローチ | 1944-68年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 梅花髪飾 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 紫陽花髪飾 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 想花束髪差 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 桔梗金具 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 紫陽花帯留 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 金具 蘭 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 想花帯留 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 菊帯留 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 梅花帯留 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 梅花帯留 | 1918-43年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 金具 椿 | 1962年頃 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 金具 蘭 | 1960年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 古代文様髪飾 | 1953年頃 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 菊帯留 | 1937年頃 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 蘭帯留 | 1935年頃 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 梅帯留 | 1935年頃 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 菊帯留 | 1944-68年 | |

| 金工 | 大木秀春(1895~1968) | 蘭帯留 | 1944-68年 | |

| 第一室<展示期間:2004.2.10~3.14> | ||||

| 染織 | 志村ふくみ(1924~) | 紬織着物 梅の段 | 1981年 | |

| 染織 | 中村勝馬(1894~1982) | 縮緬地梅文黒留袖 | 1969年 | |

| 染織 | 古賀フミ(1927~) | 佐賀錦松皮菱文帯 春匂う | 1978年 | |

| 染織 | 森口華弘(1909~) | 縮緬地友禅訪問着 菊 | 1970年 | |

| 染織 | 木村雨山(1891~1977) | 縮緬地友禅あおい文振袖 | 1971年 | |

| 染織 | 芹沢銈介(1895~1984) | 芭蕉布地型絵染花蝶魚文着物 | 1958年 | |

| 染織 | 喜多川平朗(1898~1988) | 打掛唐織萌黄地牡丹文 | 1963年 | |

| 染織 | 稲垣稔次郎(1902~1963) | 型絵染野草の図屏風 | 1959年 | |

| 第一室<展示期間:2004.3.16~4.11> | ||||

| 染織 | 北村武資(1935~) | 亀甲花文経錦着尺 | 1983年 | |

| 染織 | 原田麻那(1922~) | 着物 雪月花 | 1977年 | |

| 染織 | 玉那覇有公(1936~) | 苧麻でいごに蝶文紅型帷子 | 1979年 | |

| 染織 | 鈴田照次(1916~1981) | 紬地木版摺ほととぎす文着物 | 1973年 | |

| 染織 | 森口華弘(1909~) | 縮緬地友禅花丸文着物 薫影 | 1959年 | |

| 染織 | 平良敏子(1921~) | 芭蕉布 田舟花合わせ模様 | 1964年 | |

| 染織 | 喜多川平朗(1898~1988) | 紅地鳥蝶唐花文錦 | 1960年 | |

| 染織 | 喜多川平朗(1898~1988) | 黄地牡丹文倭錦 | 1960年 | |

| 染織 | 鎌倉芳太郎(1898~1983) | 印金紅型秋草文長着 | 1961年 | |

| 第二室<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| 金工 | 佐々木象堂(1882~1961) | 蝋型鋳銀置物 蕾 | 1961年 | |

| 工芸資料 | 石黒宗麿(1893~1968) | 一行書 一華不落 | 1940-49年頃 | 参考出品 |

| 漆工 | 三田村自芳(1886~1979) | 春秋蒔絵茶箱 | 1950年頃 | |

| 漆工 | 三田村自芳(1886~1979) | 春秋蒔絵茶器 | 1950年頃 | |

| 漆工 | 小川松民(1847~1891) | 松竹梅漆画会席飯汁椀 | 1881年 | |

| 漆工 | 松田権六(1896~1986) | 螺鈿桜文椀 | 1966年 | |

| 漆工 | 松波保真(1882~1954) | 乾漆菊形中次 | 1952年頃 | |

| 漆工 | 松田権六(1896~1986) | 蒔絵螺鈿有職文飾箱 | 1960年 | |

| 漆工 | 磯井如真(1883~1964) | 蒟醤草花文八角食籠 | 1956年 | |

| 人形 | 平田郷陽(1903~1981) | 桜梅の少将 | 1936年 | |

| 陶磁 | 三輪壽雪(十一代休雪)(1910~) | 萩灰被花入 | 1997年 | 参考出品 |

| 陶磁 | 十三代酒井田柿右衛門(1906~1982) | 色絵草花文大鉢 | 1975年 | |

| 陶磁 | 十二代今泉今右衛門(1897~1975) | 色鍋島うつ木文大皿 | 1962年 | |

| 陶磁 | 十二代酒井田柿右衛門(1878~1963) | 色絵草花文蓋物 | 1957年 | |

| 陶磁 | 十二代今泉今右衛門(1897~1975) | 色鍋島更紗文八角大皿 | 1962年 | |

| 陶磁 | 板谷波山(1872~1963) | 彩磁延寿文水指 | 1942年 | |

| 陶磁 | 北大路魯山人(1883~1959) | 色絵牡丹文鉢 | 1935年頃 | |

| 陶磁 | 北大路魯山人(1883~1959) | 金彩雲錦鉢 | 1951年 | |

| 木工 | 前田南斉(1880~1958) | 桐遠州棚 | 1956年 | |

| 第三室<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| 金工 | 長野垤志(1900~1977) | 四季花文だつま釜 | 1960年 | |

| 漆工 | 山永光甫(1889~1973) | 乾漆捻梅鉢 | 1935年頃 | 寄託作品 |

| 漆工 | 山永光甫(1889~1973) | 乾漆布目菊形鉢 | 1935年頃 | 寄託作品 |

| 漆工 | 室瀬和美(1950~) | きすげ蒔絵小箪笥 | 1991年 | |

| 漆工 | 松田権六(1896~1986) | 蒔絵松桜文棗 | 1969年 | |

| 漆工 | 松田権六(1896~1986) | 蒔絵桜鳥平卓 | 1956年 | |

| 漆工 | 大場松魚(1916~) | 平文小箪笥 | 1963年 | |

| 漆工 | 音丸耕堂(1898~1997) | 彫漆銀連糸茶入 | 1963年 | |

| 漆工 | 音丸耕堂(1898~1997) | 彫漆貝母文菓子器 | 1960年頃 | |

| 陶磁 | 塚本快示(1912~1990) | 青白磁彫花鉢 | 1990年 | |

| 陶磁 | 田村耕一(1918~1987) | 銅彩蓮文大皿 | 1985年 | |

| 陶磁 | 石黒宗麿(1893~1968) | 赤絵茶碗 | 1956年頃 | |

| 陶磁 | 富本憲吉(1886~1963) | 色絵薊文角鉢 | 1938年 | |

| 陶磁 | 加藤土師萌(1900~1968) | 色絵金彩団花文飾壺 | 1965年 | |

| 陶磁 | 藤本能道( | 鉄釉黒彩大皿 | 1964年 | |

| 陶磁 | 浜田庄司 | 柿釉丸紋大平鉢 | 1959年 | |

| 陶磁 | 富本憲吉(1886~1963) | 色絵金銀彩四弁花文飾壺 | 1960年 | |

| 陶磁 | 田村耕一(1918~1987) | 鉄釉蝋抜梅文大皿 | 1960年 | |

| 陶磁 | 加藤土師萌(1900~1968) | 紅地金襴手菊花文飾壺 | 1961年 | |

| 陶磁 | 荒川豊蔵(1894~1985) | 志野菊香合 | 1952年 | |

| 木工 | 稲木東千里(1892~1979) | 木製筥 | 1936年 | 寄託作品 |

| 木工 | 秋山逸生(1901~1988) | 縞黒檀珠文八角箱 | 1987年 | 寄託作品 |

| 第四室<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| ガラス | 藤田喬平(1921~) | 飾筥 菖蒲 | 1973年 | |

| ガラス | 岩田久利(1925~1994) | 金赤三色花文鉢 | 1976年 | |

| 漆工 | 本間蕣華(1894~1991) | 浄飾筥 | 1966年 | |

| 漆工 | 音丸耕堂(1898~1997) | 彫漆色紙箱 カトレヤ | 1992年 | |

| 漆工 | 田口善国(1923~1998) | カサブランカ蒔絵飾箱 | 1994年 | |

| 漆工 | 室瀬春二(1911~1989) | 華文漆卓 | 1947年 | |

| 漆工 | 寺井直次(1912~1998) | 夕顔書類箱 | 1957年 | |

| 漆工 | 高橋節郎(1914~) | 陽春賦 | 1985年 | |

| 漆工 | 増村益城(1910~1996 | 乾漆花蓋物 | 1978年 | |

| 漆工 | 田所芳哉(1912~1993) | 乾漆高台蓋物 | 1965年 | |

| 漆工 | 高野松山(1889~1976) | 牡丹木地蒔絵手箱 | 1956年 | |

| 陶磁 | 吉田喜彦(1936~) | 黒陶蓮弁 | 1992年 | 寄託作品 |

| 陶磁 | 吉田喜彦(1936~) | 黒陶しのぎ手蓮弁 | 1992年 | |

| 陶磁 | 吉田喜彦(1936~) | 黒陶蓮弁 | 1992年 | |

| 陶磁 | 林敏夫(1933~) | 彩磁牡丹文壺 | 1991年 | 寄託作品 |

| 陶磁 | 宮之原謙(1898~1977) | 釉彩華文壺 | 1963年 | 寄託作品 |

| 陶磁 | 十三代今泉今右衛門(1926~2001) | 色絵薄墨珠樹文蓋付瓶 | 1989年 | |

| 陶磁 | 宮下善寿(1901~1988) | 白彩梅文花瓶 | 1955年 | |

| 陶磁 | 叶光夫(1903~1970) | 白釉扁壺 雪の朝 | 1955年 | |

| 陶磁 | 楠部彌弌(1897~1984) | 彩埏花瓶 夏日 | 1976年 | |

| 陶磁 | 六代清水六兵衛(1901~1980) | 秋叢花瓶 | 1970年 | |

| 第五室<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| ガラス | 野田由美子(1956~) | 春の息吹き | 1987年 | |

| ガラス | 岩田藤七(1893~1980) | 黒牡丹 | 1964年 | |

| 漆工 | 黒田辰秋(1904~1982) | 赤漆流稜文飾箱 | 1957年頃 | |

| 染織 | 八幡はるみ(1956~) | 南の風 | 1994年 | |

| 染織 | 八幡はるみ(1956~) | 食卓 | 1994年 | |

| 染織 | 福本繁樹(1946~) | 花信風 ’91-A、B | 1991年 | |

| 染織 | 芹沢銈介(1895~1984) | 紬地型絵染二曲屏風 四季 | 1960年 | |

| 陶磁 | 三代徳田八十吉(1933~) | 燿彩華文鉢 | 1991年 | |

| 陶磁 | 六代清水六兵衛(1901~1980) | 古稀彩飾皿 秋叢 | 1975年 | |

| 陶磁 | 六代清水六兵衛(1901~1980) | 古稀彩飾皿 春魁 | 1975年 | |

| 陶磁 | 田嶋悦子(1959~) | Cornucopia 02-XI | 2002年 | |

| 陶磁 | 松井康成(1927~2003) | 晴白練上壺 | 1989年 | |

| 陶磁 | 松井康成(1927~2003) | 練上瑠璃光大壺 | 1999年 | |

| 名品コーナー(第六室)<展示期間:2004.2.10~4.11> | ||||

| 竹工 | 生野祥雲斎(1904~1974) | 紫竹まがき華籃 | 1968年 | |

| 陶磁 | 川喜田半泥子(1878~1963) | 志野茶碗 赤不動 | 1949年 | |

| 陶磁 | 富本憲吉(1886~1963) | 色絵金銀彩羊歯文八角飾箱 | 1959年 | |

| 陶磁 | 浜田庄司(1894~1978) | 青釉十字文大鉢 | 1958年 | |

| 陶磁 | 石黒宗麿(1893~1968) | 黒釉葉文茶碗 | 1940年頃 | 寄託作品 |

| 人形 | 堀柳女(1897~1984) | 瀞 | 1959年 | |

| ガラス | 各務鑛三(1896~1985) | クリスタル花瓶 | 1962年 | |

| 漆工 | 松田権六(1896~1986) | 蒔絵槇に四十雀模様二段卓 | 1972年 | |

| 金工 | 高村豊周(1890~1972) | 鼎 | 1955年 | |

| 金工 | 長野垤志(1900~1977) | 矢筈釜 | 1958年 | |

| 染織 | 平良敏子(1921~) | 芭蕉布斜角取縞絣着物 | 1970年 | |

| 染織 | 上野為二(1901~1960) | 一越縮緬地友禅訪問着 寿山の曙 | 1958年 | |

| 名品コーナー(第六室)<展示期間:2004.3.16~4.11> | ||||

| 染織 | 志村ふくみ(1924~) | 紬織着物 湖北残雪(白) | 1981年 | |

イベント情報

【ギャラリートーク】:工芸課研究員による

- 2月14日(土)

-

今井陽子

- 2月21日(土)

-

木田拓也

- 2月28日(土)

-

冨田康子

- 3月6日(土)

-

唐澤昌宏

- 3月13日(土)

-

諸山正則

- 3月27日(土)

-

北村仁美

※各日午後2時から工芸館会場にて

※聴講無料、ただし入館に際し観覧料が必要です

1960年館蔵(後期陳列予定)

【ワークショップ~〈花〉を染める~】

ワークショップは終了致しました.

「シェイプド・ダイ」(しぼり染めの一種)の方法で、自由に花をイメージして布を染めます。

- 講師

-

八幡はるみさん(染色作家)

- 日時

-

3月21日(日)午後1時~4時

- 対象

-

現在小学4年生から中学3年生まで

- 人数

-

15名

- 料金

-

無料(但し、高校生以上の付き添いの方は、入館に際し観覧料が必要となります)

- 応募方法

-

往復ハガキでお申込みください。先着順で15名の方にご参加いただきます。

- 宛先

-

〒102-0091東京都千代田区北の丸公園1-1

東京国立近代美術館工芸館「ワークショップ」担当係

お知らせ

●名品コーナーを設けました。

富本憲吉、松田権六、竹久夢二、またルネ・ラリックやカッサンドルなど、近代工芸およびデザインを代表する作家の作品をこれから年間を通してご覧いただけます(展示替えあり)。

開催概要

- 会期

-

2004(平成16)年2月10日(火)~4月11日(日)

- 会場

-

東京国立近代美術館工芸館

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園1-1 - 開館時間

-

午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 休館日

-

月曜日(3月29日、4月5日は開館)

- 主催

-

東京国立近代美術館

- 観覧料

-

一般200円(100円)、大学生70円(40円)、高校生40円(20円)

*()内は20名以上の団体料金消費税込み

*小・中学生および65歳以上は無料 - 無料観覧日

-

3月7日(日)、4月4日(日)

- 交通

-

営団地下鉄東西線「竹橋駅」下車徒歩8分(1b出口)

営団地下鉄東西線・半蔵門線・都営地下鉄「九段下駅」下車徒歩12分(2番出口) - お問い合せ

-

電話03-5777-8600(ハローダイヤル)

http://www.momat.go.jp/(東京国立近代美術館ホームページ)