展覧会

近代工芸の百年 : 所蔵作品展/ ルーシー・リーとハンス・コパー : 特集展示

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

概要

所蔵作品による「近代工芸の百年」展では、わが国の明治期以降現代にいたる、特有の優れた技術と伝統を背景に芸術上の多様な発展を遂げてきた近代工芸を歴史的な流れを示しながら紹介します。明治期頃からの博覧会の時代を彩った初代宮川香山の色絵磁器や横山彌左衛門ら高岡の銅器(国の登録文化財)、近代的な個性を表明した板谷波山や富本憲吉、戦前に帝展や文展で美術工芸の格式と権威を担った作家たち、戦後に自由な創作と個性的表現を標榜した日展の作家たちや工芸を新たな芸術的思潮で革新したオブジェやクラフト作品、また人間国宝らによる伝統工芸の優れた作品(人間国宝・巨匠コーナー)、そして多様な現代を表象する個性的な造形作品などを陳列します。 また本展では、英国の近代陶芸を代表し優れた造形感覚で国際的に高い評価を得たハンス・コパーとルーシー・リーの作品を特集展示します。あわせて現代の陶芸家マーティン・スミスや金工のマイケル・ロウらの作品を陳列して、洗練された英国の近代工芸を紹介します。

出品作品リスト

凡例

特に記載のないものについては、当館所蔵品。個人蔵、寄託作品については、*を末尾に付した。

会期中、都合により展示替えする場合がある。

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~没年 | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ① | 鈴木長吉 | スズキ、 チョウキチ | 1848~1919 | 十二の鷹 | じゅうに の たか | 1893 | 青銅の地に金、銀、赤銅、朧銀による象嵌、鋳造 | ||||

| 小宮康助 | コミヤ、 コウスケ | 1882~1961 | 清雅地江戸小紋着物似たり大小島津 | せいがじ えどこもん きもの にたり だいしょう しまづ | 1958 | 絹、型染 | |||||

| 芹沢銈介 | セリザワ、 ケイスケ | 1895~1984 | 麻地藍丸紋いろは尽くし六曲屏風 | あさじ あいまるもん いろはづくし ろっきょく びょうぶ | 1963 | 麻、型染 | |||||

| 荒井照太郎 | アライ、 テルタロウ | 1908~2002 | 白い花 | しろい はな | 1978 | 絹、友禅 | |||||

| 森口華弘 | モリグチ、 カコウ | 1909~ | 駒織縮緬地友禅訪問着早流 | こまおり ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ そうりゅう | 1961 | 絹、友禅 | |||||

| 小山保家 | コヤマ、 ヤスイエ | 1903~1992 | 木版染訪問着 やま | もくはんぞめ ほうもんぎ やま | 1963 | 絹、木版染 | |||||

| 宗廣力三 | ムネヒロ、 リキゾウ | 1914~1989 | 格子竹文様藍地絣着物 | こうし たけもんよう あいじ かすり きもの | 1983 | 絹、織 | |||||

| 森口邦彦 | モリグチ、 クニヒコ | 1941~ | 友禅着物 流砂文 | ゆうぜんきもの りゅうさもん | 1984 | 絹、友禅 | * | ||||

| 藤村玲子 | フジムラ、 レイコ | 1939~ | 麻地両面染着物 伊集の花 | あさじ りょうめんぞめ きもの いじゅ の はな | 1983 | 麻、型染 | |||||

| 大林蘇乃 | オオバヤシ、 ソノ | 1910~1971 | 西銀座昼の月 | にしぎんざ ひる の つき | 1962 | 桐塑 | |||||

| 大林蘇乃 | オオバヤシ、 ソノ | 1910~1971 | あね | あね | 1951 | 桐塑 | |||||

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~ | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

| ② | 熊谷守一 | クマガイ、 モリカズ | 1880~1977 | 一行書 流水不争先 | いちぎょうしょ りゅうすい さき を あらそわず | 1977 | 紙本墨書 | ||||

| 信田洋 | ノブタ、 ヨウ | 1902~1990 | 花形鈕青磁香炉 | はながた つまみ せいじ こうろ | 1940 | 青銅、磁器 | |||||

| 鈴木睦美 | スズキ、 ムツミ | 1942~ | 朱塗楕円大鉢 | しゅぬり だえん おおばち | 1999 | 漆 | |||||

| 駒井音次郎 | コマイ、 オトジロウ | 1842~1917 | 鉄地金銀象嵌人物図大飾皿 | てつじ きんぎんさい ぞうがん じんぶつず おおかざりざら | c.1876-85 | 鉄 | * | ||||

| 金森宗七 | カナモリ、 ソウシチ | 1821~1892 | 花鳥文様象耳付大花瓶 | かちょう もんよう ぞうみみつき だいかびん | c.1892 | 銅 | * | ||||

| 藤井達吉 | フジイ、 タツキチ | 1881~1965 | 草花図屏風 | そうかず びょうぶ | c.1916-21 | 金 | * | ||||

| 山川孝次 | ヤマカワ、 コウジ | 1828~1882 | 金銀象嵌環付花瓶 | きんぎん ぞうがん かんつき かびん | c.1877 | 銅ほか | |||||

| 清水六和(五代六兵衞) | キヨミズ、 ロクワ (ロクベイ 5ダイ) | 1875~1959 | 金彩わらび四方飾皿 | きんさい わらび しほう かざりざら | 1928 | 陶器 | |||||

| 清水六和(五代六兵衞) | キヨミズ、 ロクワ (ロクベイ 5ダイ) | 1875~1959 | 色紙ちらし四方飾皿 | いろえ ちらし しほう かざりざら | 1928 | 陶器 | |||||

| 高村豊周 | タカムラ、 トヨチカ | 1890~1972 | 山の幸模様青銅花瓶 | やまのさちもよう せいどう かびん | 1922 | 青銅、鋳造 | |||||

| 北大路魯山人 | キタオウジ、 ロサンジン | 1883~1959 | 赤絵金襴手向付 | あかえ きんらんで むこうづけ | c.1938 | 磁器 | |||||

| 富本憲吉 | トミモト、 ケンキチ | 1886~1963 | 色絵柳模様角鉢 | いろえ やなぎ もよう かくばち | 1942 | 磁器 | |||||

| 佐々木象堂 | ササキ、 ショウドウ | 1882~1961 | 鋳銀孔雀香炉 | ちゅうぎん くじゃく こうろ | 1927 | 銀 | * | ||||

| 初代宮川香山 | ミヤガワ、 コウザン (ショダイ) | 1842~1916 | 色入菖蒲図花瓶 | いろいり しょうぶず かびん | c.1897-1912 | 磁器 | |||||

| 磯矢阿伎良 | イソヤ、 アキラ | 1904~1987 | はないかだ文様長手文庫 | はないかだもんよう ながて ぶんこ | 1934 | 漆、蒔絵 | |||||

| 加藤土師萌 | カトウ、 ハジメ | 1900~1968 | 辰砂葡萄文耳鶴首花瓶 | しんしゃ ぶどうもんみみ つるくび かびん | 1942 | 陶器 | |||||

| 板谷波山 | イタヤ、ハザン | 1872~1963 | 彩磁呉須絵三耳壺 | さいじ ごすえ さんじこ | 1930s | 磁器 | * | ||||

| 稲木東千里 | イナキ、 ヒガシセンリ | 1892~1979 | 鉄刀木机 | たがやさん つくえ | 1942 | 木(鉄刀木)、指物 | |||||

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~ | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

| ③ | 鈴木治 | スズキ、 オサム | 1926~2001 | 四角な窓 | しかくな まど | 1980 | 陶器 | ||||

| 三代宮永東山(理吉) | ミヤナガ、 トウザン (3ダイ) (リキチ) | 1935~ | 三角の中の四角 | さんかく の なか の しかく | 1973 | 磁器 | |||||

| 森野泰明 | モリノ、 ヒロアキ | 1934~ | 海碧 | かいぺき | 1972 | 陶器 | |||||

| 鈴木雅也 | スズキ、 マサヤ | 1932~ | 虚視空間 | きょし くうかん | 1976 | 漆、アクリル | |||||

| 益田芳徳 | マスダ、 ヨシノリ | 1934~ | 二彩壺 | にさい つぼ | 1981 | ガラス、宙吹き | |||||

| 益田芳徳 | マスダ、 ヨシノリ | 1934~ | 青い瓶 | あおい びん | 1981 | ガラス、宙吹き | |||||

| 黒田泰蔵 | クロダ、 タイゾウ | 1946~ | 鉢 | はち | 2000 | 磁器 | |||||

| 有岡良益 | アリオカ、 リョウエキ | 1930~ | 肥松盛鉢 | こえまつ もりばち | 1995 | 木(肥松)、挽物 | |||||

| 角偉三郎 | カド、 イサブロウ | 1940~2005 | 練金文合鹿椀 | ねりきんもん ごうろくわん | 1992 | 漆 | |||||

| 宇野三吾 | ウノ、 サンゴ | 1902~1988 | 碧釉壺 | へきゆう つぼ | 1956 | 陶器 | |||||

| 越智健三 | オチ、 ケンゾウ | 1929~1981 | 平らな花器 | たいらな かき | 1961 | 鉄、鍛造 | |||||

| 清水九兵衞 (七代六兵衞) | キヨミズ、 キュウベイ (ロクベイ 7ダイ) | 1922~ | 層容 | そうよう | 1957 | 陶器 | |||||

| 楠部彌弌 | クスベ、 ヤイチ | 1897~1984 | 彩?花瓶 山帰来 | さいえん かびん さんきらい | 1975 | 磁器 | |||||

| 藤平伸 | フジヒラ、 シン | 1922~ | 楼蘭吉祥 | ろうらん きっしょう | 1989 | 陶器 | |||||

| 宮下善爾 | ミヤシタ、ゼンジ | 1939~ | 彩泥花瓶 遥か | さいでい かびん はるか | 1987 | 陶器 | |||||

| 染川鐵之助 | ソメカワ、 テツノスケ | 1912~1982 | 朧銀 月の壺 | ろうぎん つきのつぼ | 1969 | 朧銀、鋳造 | |||||

| 田辺一竹斎 (二代竹雲斎) | タナベ、 イッチクサイ (チクウンサイ 2ダイ) | 1910~2000 | 流紋花籃 | りゅうもん はなかご | 1962 | 竹 | * | ||||

| 須田賢司 | スダ、ケンジ | 1954~ | 黒柿拭漆小箪笥 | くろがき ふきうるし こだんす | 1994 | 木(黒柿)、指物 | * | ||||

| 須田賢司 | スダ、ケンジ | 1954~ | 胡桃寄木造印笥 紫微垣 | くるみ よせぎづくり いんす しびがい | 1989 | 木(胡桃)、指物 | * | ||||

| 伊藤東彦 | イトウ、 モトヒコ | 1939~ | 布目篠文大鉢 | ぬのめ ささもん おおばち | 1984 | 陶器 | |||||

| 番浦省吾 | バンウラ、 ショウゴ | 1901~1982 | 海どり | うみどり | 1973 | 漆 | |||||

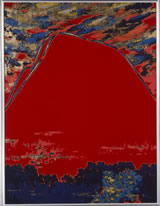

| 大西忠夫 | オオニシ、 タダオ | 1918~ | 我拝師山 | がはいしざん | 1977 | 漆、彫漆 | |||||

| 人間国宝・巨匠コーナー | |||||||||||

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~ | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

| ④ | 近藤悠三 | コンドウ、 ユウゾウ | 1902~1985 | 染付柘榴文壺 | そめつけ ざくろもん つぼ | 1957 | 磁器 | ||||

| 藤本能道 | フジモト、 ヨシミチ | 1919~1992 | 梅白釉釉描色絵金銀彩鷺図扁壺 | ばいはくゆう ゆうびょう いろえ きんぎんさい さぎず へんこ | 1991 | 磁器 | |||||

| 浜田庄司 | ハマダ、 ショウジ | 1894~1978 | 掛分釉壺 | かけわけゆう つぼ | 1958 | 陶器 | |||||

| 金重陶陽 | カネシゲ、 トウヨウ | 1896~1967 | 備前大鉢 | びぜん おおばち | 1957 | 陶器 | |||||

| 清水卯一 | シミズ、 ウイチ | 1926~2004 | 柿地黒線文鉢 | かきじ こくせんもん はち | 1962 | 陶器 | |||||

| 田村耕一 | タムラ、 コウイチ | 1918~2005 | 銅彩蓮文大皿 | どうさい はすもん おおざら | 1985 | 陶器 | |||||

| 鹿島一谷 | カシマ、 イッコク | 1898~2006 | 布目象嵌露草文銀四分一 接合水指 | ぬのめ ぞうがん つゆくさもん ぎんしぶいち つぎあわせ みずさし | 1977 | 銀、四分一 | |||||

| 角谷一圭 | カクタニ、 イッケイ | 1904~2007 | 独楽釜 | こま がま | 1961 | 鉄、鋳造 | |||||

| 川北良造 | カワギタ、 リョウゾウ | 1934~ | 楓造盆 | かえでづくり ぼん | 1978 | 木(楓)、挽物 | |||||

| 飯塚小?斎 | イイヅカ、 ショウカンサイ | 1919~2004 | 竹刺編菱文提盤 | たけさしあみ ひしもん ていばん | 1975 | 竹 | |||||

| 勝城蒼鳳 | カツシロ、 ソウホウ | 1934~ | 波千鳥編盛籃 溪流 | なみちどりあみ もりかご けいりゅう | 1983 | 竹 | |||||

| 増村益城 | マスムラ、 マシキ | 1910~2008 | 乾漆提盤 | かんしつ ていばん | 1963 | 漆、乾漆 | |||||

| 稲垣稔次郎 | イナガキ、 トシジロウ | 1902~1963 | 紙本型絵染平家物語屏風 大仏炎上 ひよどり越え 屋島落ち | しほん かたえぞめ へいけ ものがたり びょうぶ だいぶつ えんじょう ひよどりごえ やしまおち | c.1954 | 紙、型染 | |||||

| 寺井直次 | テライ、 ナオジ | 1912~1998 | 金胎蒔絵箱 鹿柴 | きんたい まきえ はこ ろくさい | 1995 | 漆、金胎、蒔絵、卵殻 | |||||

| 音丸耕堂 | オトマル、 コウドウ | 1898~1997 | 彫漆色紙箱 カトレヤ | ちょうしつ しきしばこ かとれや | 1992 | 漆、彫漆 | |||||

| 田口善国 | タグチ、 ヨシクニ | 1923~1998 | ほおずき朱金蒔絵飾箱 | ほおずき しゅ きんまきえ かざりばこ | 1997 | 漆、蒔絵 | |||||

| 大西勲 | オオニシ、 イサオ | 1944~ | 曲輪造盛器 | まげわづくり もりき | 2000 | 漆、曲輪 | |||||

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~ | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

| ⑤ | 伊藤慶二 | イトウ、 ケイジ | 1935~ | 沈黙-いし | ちんもく-いし | 1991 | 陶器 | ||||

| 西村陽平 | ニシムラ、 ヨウヘイ | 1947~ | トースター | とーすたー | 1988 | 陶土、釉薬、鉄 | |||||

| 畠山耕治 | ハタケヤマ、 コウジ | 1956~ | “A Small, Little Thing” | あ すもーる、りとる すぃんぐ | 1998 | 青銅、鋳造 | |||||

| 原正樹 | ハラ、 マサキ | 1935~ | はにかむ王とその王妃 | はにかむおう と そのおうひ | 1968 | 真鍮、鋳造 | |||||

| 深見陶治 | フカミ、 スエハル | 1947~ | 宙 | ちゅう | 1994 | 磁器 | |||||

| 小川待子 | オガワ、 マチコ | 1946~ | 90U | 90 U | 1990 | 陶器 | |||||

| 勝間田千惠子 | カツマタ、 チエコ | 1950~ | 無題 | むだい | 1997 | 陶器 | |||||

| 小池頌子 | コイケ、 ショウコ | 1943~ | 器物 4 | きぶつ 4 | 1998 | 陶器 | |||||

| 中村康平 | ナカムラ、 コウヘイ | 1948~ | 復活 | ふっかつ | 1991 | 陶器 | |||||

| 北村純子 | キタムラ、 ジュンコ | 1956~ | 無題 | むだい | 1998 | 陶器 | |||||

| 家住利男 | イエズミ、 トシオ | 1954~ | P.050901 | P.050901 | 2001 | 板ガラス、接着、カット | |||||

| 栗木達介 | クリキ、 タツスケ | 1943~ | しろとぎんの作品 I | しろ と ぎん の さくひん I | 1974 | 陶器 | |||||

| 生田丹代子 | イクタ、 ニヨコ | 1953~ | 揺 | よう | 1992 | 板ガラス、接着 | |||||

| 福本潮子 | フクモト、 シホコ | 1945~ | 時空3 | じくう 3 | 1993 | 麻、藍染 | |||||

| 特集展示:ルーシー・リーとハンス・コパー | |||||||||||

| 展示室 | 作家名(和) | 作家名(ヨミ) | 生年~ | 題名(和) | 題名(よみ) | 制作年 | 技法 | ||||

| ⑥ | ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | コーヒー・セット | こーひー せっと | c.1960 | 磁器 | ||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | 花瓶 | かびん | c.1968 | 磁器 | |||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | ピンク象嵌小鉢 | ぴんく ぞうがん こばち | c.1975-79 | 磁器 | |||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | マンガン釉線文碗 | まんがんゆう せんもん わん | c.1970 | 磁器 | |||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | 白釉鎬文花瓶 | はくゆう しのぎもん かびん | c.1976 | 磁器 | |||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | 白釉青象嵌鉢 | はくゆう あお ぞうがん はち | 1979 | 磁器 | |||||

| ルーシー・リー | リー、 ルーシー | 1902~1995 | 白釉ニット文鉢 | はくゆう にっともん はち | c.1984 | 磁器 | |||||

| マイケル・ロウ | ロウ、 マイケル | 1948~ | 容器 2 | ようき 2 | 1993 | 真鍮板、鑞付け、金箔 | |||||

| マイケル・ロウ | ロウ、 マイケル | 1948~ | シュガー・ボックス オーナメントの条件 No.21 | しゅがーぼっくす おーなめんと の じょうけん No.21 | 1993 | 銀 | |||||

| マーティン・スミス | スミス、 マーティン | 1950~ | 鉢 | はち | 1986 | 陶器 | |||||

| マーティン・スミス | スミス、 マーティン | 1950~ | 鉢 | はち | 1986 | 陶器 | |||||

| ルパート・スパイラ | スパイラ、 ルパート | 1960~ | 白釉黒彩刻線文大鉢 | はくゆう こくさい こくせんもん おおばち | 2003 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | トライポット | とらい ぽっと | c.1956 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | 立鼓形花瓶 | りゅうごがた かびん | c.1958 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | 砂時計形花瓶 | すなどけいがた かびん | 1964 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | 洋梨形台付花瓶 | ようなしがた だいつき かびん | 1964 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | スペード・フォーム | すぺーど・ふぉーむ | c.1970 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | 卵形花瓶 | たまごがた かびん | 1966 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | キクラデス・フォーム | きくらです・ふぉーむ | 1972 | 陶器 | |||||

| ハンス・コパー | コパー、ハンス | 1920~1981 | 長首扁壺 | ながくび へんこ | 1966 | 陶器 | |||||

| デイヴィッド・ワトキンス | ワトキンス、 デイヴィッド | 1940~ | 青い鳥 II | あおいとり II | 1987 | プラスティック合板 | |||||

| デイヴィッド・ワトキンス | ワトキンス、 デイヴィッド | 1940~ | 赤い鳥 II | あかいとり II | 1987 | プラスティック合板 | |||||

| デイヴィッド・ワトキンス | ワトキンス、 デイヴィッド | 1940~ | 木の葉 1 | このは 1 | 1993 | 金 | |||||

| アンナ・ディキンソン | ディキンソン、 アンナ | 1961~ | 縁金ガラス大皿 | ふちきん がらす おおざら | 1990 | ガラス、金 | |||||

| マイケル・ロウ | ロウ、 マイケル | 1948~ | 蓋付き容器 オーナメントの条件 No.20 | ふたつきようき おーなめんと の じょうけん No.20 | 1993 | 真鍮板、鑞付け、金箔 | |||||

ここが見どころ

明治期の鈴木長吉の《十二の鷹》や初代宮川香山の《色入菖蒲花瓶》をはじめ、わが国の近代工芸を大きく発展させてきた主要な工芸作家等の優れた作品をご覧ください。また力強く洗練された造形性で近年いよいよ評価が高まってきている英国の陶芸家ハンス・コパーとルーシー・リーの作品を紹介します。

《我拝師山》1977年

《駒織縮緬地友禅訪問着 早流》

1961年

展覧会構成

展示室(1) :明治期の「鈴木長吉の《十二の鷹》と「近代の染織」として伝統の染織作品

展示室(2) :「明治から戦前期の工芸の近代化」として工芸の近代化と美術工芸の格調を代表する作品

展示室(3) :「戦後の工芸」として日展の工芸やオブジェ、クラフトなど、創作表現の展開を表す作品

展示室(4) :「人間国宝・巨匠コーナー」として50年を経た人間国宝の初期から今日を担う各分野の作家作品

展示室(5) :「現代の造形表現」として陶磁やガラスなど、現代的な感覚による作品

展示室(6) :「特集展示 ハンス・コパーとルーシー・リー」として二人の陶磁と英国の現代工芸作品

作家紹介

主要作家一覧

鈴木長吉、初代宮川香山、富本憲吉、稲木東千里、楠部彌弌、鈴木治、角偉三郎、芹沢銈介、浜田庄司、栗木達介、ハンス・コパー、ルーシー・リー

イベント情報

ギャラリートーク(当館研究員によるガイド)など展覧会関連のイベント情報

諸山正則(主任研究員)

- 日程

-

2006年5月28日(日)

- 時間

-

14:00 ‐ 15:00

北村仁美(研究員)

- 日程

-

2006年6月11日(日)

- 時間

-

14:00 ‐ 15:00

*各イベントとも、午後2時から、工芸館会場にて。

*参加費無料、ただし入館に際しては観覧料が必要です。

タッチ&トーク(ボランティアによるガイド)

「さわってみようコーナー」で参考作品や工程見本などを手にとってご覧いただいた後、会場で見どころやエピソードをご紹介します。

会期中の毎週水・土曜日

※いづれも参加無料(一般の方・大学生は要観覧券)/申込不要

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 工芸館

- 会期

-

2006年5月27日(土)~7月2日(日)

- 休館日

-

月曜日

- 観覧料

-

一般200円(100円)/大学生70円( 40円)/高校生40円( 20円)

( )内は20名以上の団体料金、いずれも消費税込み

小・中学生および65歳以上は無料。 - 無料観覧日

-

6月4日(日)、7月2日(日)

- 主催

-

東京国立近代美術館