展覧会

特別展「越境する日本人-工芸家が夢みたアジア」

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

概要

大正から昭和初期にかけて、工芸の源流を求め、あるいは、工芸の新たなる可能性を求め、工芸家は国境を越えて大陸へと旅立っていきました。朝鮮や中国などにおける日本人工芸家の活動を「日本近代工芸史」の一部分として捉え、その実態と背景について探り、彼らの作品に示された大陸の面影を通じて、日本人工芸家にとってのアジアについて考えてみたいと思います。

日本人工芸家が大陸へと渡っていったのは、言うまでもなく、当時の日本の国策を背景とするものでした。いち早く近代化を成し遂げ、「東洋の盟主」を自負していた日本にとって、西欧列強に支配される近隣アジア諸国を解放することが大きな使命として捉えられていましたが、これに対して、工芸家にとってのアジア進出とは、むしろ憬れの源流、よりどころとすべき規範を求めての旅でした。

東洋人として、東洋の工芸文化を正当に評価するとともに、アジアにおける生活文化の共通言語として工芸を守り伝えること、その正統な後継者という意識がその根底にありました。かつて工芸家の心の内にはアジアへの憧れがあったのであり、「アジアはひとつ」という岡倉天心の言葉は、まさしく、工芸家にとっての命題でもあったに違いありません。

本展では、大正から昭和戦前期に制作されたアジア主義的な傾向を示す工芸作品を通じて、工芸家にとってのアジアについて、また、日本人とアジアとの関係を探り、可能性としてあり得たかもしれないもうひとつの近代について考えます。

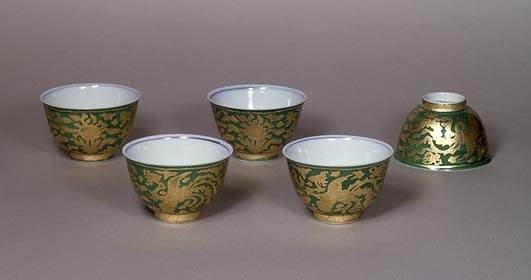

《萌葱金襴手鳳凰文煎茶碗》

1939年

*本展では一部作品の展示替えを行います。

前期: 4/24(火) – 6/10(日)

後期: 6/12(火) – 7/16(月・祝)

出品作品リスト

会期中に一部作品の展示替えをおこないます。 ☆=4/24~6/10 ★=6/12~7/16

| 作品番号 | 作家名 | 題名 | よみがな | 制作年 | 所蔵 | 展示期間 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1室 | ||||||

| I-01 | 浅川伯教 | 鶏龍山周辺窯跡図 | けりょんさん しゅうへん かまあと ず | c.1920s-30s | A | |

| 03 | 新井謹也 | 肉池 | にくち | 不詳 | ||

| 04 | 梅原龍三郎 | 北京秋天 | ぺきん しゅうてん | 1942 | * | |

| 06 | 河村喜太郎 | 青磁古瓦文肉池 | せいじ こがわらもん にくち | 不詳 | ||

| 07 | 龍村平蔵 | 漢羅「楽浪」 | かんら らくろう | 1927 | B | |

| 08 | 津田信夫 | 塞外漫歩 | さいがい まんぽ | 1940 | C | |

| 09 | 沼田一雅 | 胡砂の旅 | こさ の たび | 1937 | D | |

| 10 | 山鹿清華 | 熱河壁掛 | ねっか かべかけ | 1937 | E | ☆ |

| 11 | 山鹿清華 | 手織錦壁掛清晏舫図 | ておりにしき かべかけ せいうんぼう ず | 1938 | D | ★ |

| 12 | 山本安曇 | 三蔵法師置物 | さんぞうほうし おきもの | 1936 | D | |

| 13 | 六角紫水 | 漆画丸盆 | うるしえ まるぼん | 1924 | * | |

| 14 | 六角紫水 | 刀筆文線の行通ひ香盆(双鳥之図丸盆) | とうひつもん せん の いきかよい こうぼん そうちょう の ず まるぼん | 1927 | F | |

| 16 | – | 輻線蓮華文軒丸瓦 | ふくせん れんかもん のき まるがわら | 高句麗時代 | E | |

| 17 | – | 条塼 | じょうせん | E | ||

| 18 | – | 条塼 | じょうせん | E | ||

| 19 | – | 条塼 | じょうせん | E | ||

| 20 | – | 唐草文軒平瓦 | からくさもん のき ひらがわら | 新羅時代 | E | |

| 21 | – | 粉青刷毛目碗 鶏龍山茶碗 銘「東鶴寺」 | ふんせい はけめわん けりょんさん ちゃわん めい とうかくじ | 朝鮮時代 | A | |

| 22 | – | 白磁碗 銘「断俗」 | はくじわん めい だんぞく | 朝鮮時代 | A | |

| 23 | – | 古赤絵人物図鉢 | こあかえ じんぶつず はち | 明 | ||

| 24 | – | 五彩人物図盤 | ごさい じんぶつず ばん | |||

| 25 | – | 五彩六角瓶脚(部分) | ごさい ろっかくびん あし | 明 | ★ | |

| 26 | – | 鉄砂龍文壺 | てっしゃ りゅうもん つぼ | 朝鮮時代 | G | |

| 27 | – | 青花鉄彩牡丹紋壺 | せいか てっさい ぼたんもん つぼ | 朝鮮時代 | ★ | |

| II-14 | 六角紫水 | 刀筆天部奏楽方盆 | とうひつ てんぶそうがく ほうばん | 1927 | F | |

| III-27 | 藤島武二 | アルチショ | あるちしょ | 1917 | * | |

| 第2室 | ||||||

| II-01 | 板谷波山 | 霙青磁牡丹彫文花瓶 | みぞれせいじ ぼたんちょうもん かびん | 1925 | * | |

| 02 | 海野 清 | 双鳥紋箱 | そうちょうもん はこ | 1931 | E | |

| 03 | 香取秀真 | 金銅獅子脚炉 | こんどう しし あしろ | 1925 | C | |

| 04 | 香取秀真 | 両耳三足香炉 | りょうじ さんそく こうろ | 1928 | C | |

| 05 | 香取秀真 | 八稜鏡瑞鳥文喰籠 | はちりょうきょう ずいちょうもん じきろう | c.1928 | D | |

| 06 | 香取秀真 | 八稜鏡 | はちりょうきょう | 1929 | C | |

| 07 | 香取秀真 | 美々豆久香炉 | みみずく こうろ | 不詳 | H | |

| 08 | 香取正彦 | 鋳銅花器 | ちゅうどう かき | 1930 | * | |

| 09 | 河井寛次郎 | 青瓷爵 | せいじ しゃく | 1920 | ||

| 10 | 河井寛次郎 | 印花人形図四方? | いんか にんぎょうず よほうへい | 1926 | D | |

| 11 | 北大路魯山人 | 萌葱金襴手鳳凰文煎茶碗 | もえぎ きんらんで ほうおうもん せんちゃわん | c.1939 | * | |

| 12 | 二十代 堆朱楊成 | 彫彩漆 六華式卓 | ちょうさいうるし ろっか しきしょく | 1915 | ||

| 13 | 山本安曇 | 征露花瓶 | せいろ かびん | 1938 | E | |

| 15 | 六角紫水 | 銀嵌刀筆天部奏楽の図飾箱 | ぎんがん とうひつ てんぶそうがく の ず かざりばこ | 1928 | F | |

| 16 | 六角紫水 | 理想界の図蒔絵手箱 | りそうかい の ず まきえ てばこ | 1929 | F | |

| 17 | 六角紫水 | 金胎蒔絵唐花文鉢 | きんたい まきえ からはなもん はち | c.1935 | * | |

| 18 | – | 雲岡石窟飛天・僧形(拓本) | うんこう せっくつ ひてん そうぎょう たくほん | 北魏時代 | E | ★ |

| 19 | – | 雲岡石窟伎楽天像(拓本) | うんこう せっくつ ぎがくてんぞう たくほん | E | ☆ | |

| I-28 | – | 画像塼 | がそう せん | 漢時代 | E | |

| 29 | – | 画像塼 | がそう せん | E | ||

| III-14 | 六代 清水六兵衞 | 黒泑草花文壺(花瓶) | こくよう そうかもん つぼ かびん | 1938 | D | |

| 第3室 | ||||||

| III-01 | 新井謹也 | 呉須絵皿 東大門外師走の市 | ごす えざら とんでむんそと しわす の いち | 不詳 | I | |

| 02 | 石黒宗麿 | 唐三彩馬 | とうさんさい ば | c.1928 | * | |

| 03 | 石黒宗麿 | 柿釉鉢 | かきゆう はち | c.1930-39 | * | |

| 04 | 石黒宗麿 | 藍彩壺 | らんさい つぼ | c.1930-39 | * | |

| 05 | 石黒宗麿 | 白地黒絵魚文扁壺 | しろじ くろえ ぎょもん へんこ | c.1940-41 | * | |

| 06 | 石黒宗麿 | 千点文香合 | せんてんもん こうごう | c.1940-45 | * | |

| 07 | 石黒宗麿 | 千点文茶碗 | せんてんもん ちゃわん | c.1940-45 | * | |

| 08 | 河井寛次郎 | 三彩壺 | さんさい つぼ | c.1921 | D | |

| 09 | 河井寛次郎 | 呉須刷毛目重筥 | ごす はけめ じゅうばこ | 1939 | G | |

| 10 | 河井寛次郎 | 白瓷切子扁壺 | はくじ きりこ へんこ | 1940 | D | |

| 11 | 川瀬巴水 | 慶州 佛国寺 「朝鮮八景」より | きょんじゅん ぶるくくさ ちょうせん はっけい より | 1939 | * | ★ |

| 12 | 川瀬巴水 | 朝鮮 水原 西門 「続朝鮮風景」より | ちょうせん すうぉん そむん ぞく ちょうせん ふうけい より | 1940 | * | ☆ |

| 13 | 五代 清水六兵衞(六和) | 三彩四方花瓶 | さんさい しほうかびん | 1938 | j | |

| 15 | 黒田辰秋 | 螺鈿亥字香盒 | らでん いじ こうごう | 1935 | * | |

| 16 | 黒田辰秋 | 赤漆彫花文箱 | あかうるし ちょうかもん はこ | c.1935 | * | |

| III-17 | 富本憲吉 | 李朝陶器写生巻 一巻 | りちょうとうき しゃせいかん いっかん | 1922 | K | |

| 18 | 富本憲吉 | 李朝陶器写生巻 二巻 | りちょうとうき しゃせいかん にかん | 1922 | K | |

| 19 | 富本憲吉 | 李朝陶器写生巻 三巻 | りちょうとうき しゃせいかん さんかん | 1922 | K | |

| 20 | 富本憲吉 | 染付八角鉢 (清涼里小景模様 三客) | そめつけ はっかくはち ちゃんにゃんに しょうけいもよう さんきゃく | 1922 | K | |

| 21 | 富本憲吉 | 白磁八角蓋付壺 | はくじ はっかく ふたつきつぼ | 1932 | * | |

| 22 | 富本憲吉 | 染付陶板 京城東大門満月 | そめつけとうばん けいじょう とんでむん まんげつ | 1934 | * | |

| 23 | 富本憲吉 | 色絵家形筆架 | いろえ いえがた ひっか | 1937 | * | |

| 24 | 富本憲吉 | 染付家形水滴 | そめつけ いえがた すいてき | 1937 | * | |

| 25 | 浜田庄司 | 刷毛目汲出セット | はけめ くみだし せっと | 1925 | * | |

| 26 | 絵刷毛目壺 | えはけめ つぼ | 1932 | * | ||

| 28 | 初代 宮永東山 | 淡黄瓷割華文礫 | たんおう じかっかもん れき | 不詳 | ||

| 29 | – | 李朝呉須刷毛目三段重 | りちょうごす はけめ さんだんじゅう | 15世紀後半-16世紀前半 | G | |

| 30 | – | 李朝染付家型水滴 | りちょうそめつけ いえがた すいてき | 15世紀後半-16世紀前半 | G | |

| 第4室 | ||||||

| IV-01 | 浅川伯教 | 白濁釉(海鼠釉)碗 | はくだくゆう なまこゆう わん | c.1920s-30s | L | |

| 02 | 浅川伯教 | 白磁碗 | はくじ わん | c.1930s-40s | L | |

| 03 | 浅川伯教 | 京城清涼里風景図 | けいじょう ちょんにゃんに ふうけいず | 不詳 | A | |

| I-02 | 浅川伯教 | 釜山窯図 | ぷさん かまず | c.1930 | A | |

| 04 | 川喜田半泥子 | 茶碗 | ちゃわん | 1937 | ||

| 05 | 川喜田半泥子 | 刷毛目徳利 | はけめ とっくり | 1937 | M | |

| 06 | 川喜田半泥子 | 刷毛目茶碗 | はけめ ちゃわん | c.1937 | M | |

| 07 | 川喜田半泥子 | 井戸手茶碗 銘「寿山」 | いどて ちゃわん めい じゅさん | c.1941 | M | |

| 08 | 川喜田半泥子 | 井戸手茶碗 銘「雨後夕陽」 | いどて ちゃわん めい うごせきよう | c.1941 | M | |

| 09 | 北大路魯山人 | 刷毛目彫三島風茶碗 | はけめほり みしまふう ちゃわん | 1928 | ||

| 10 | 北大路魯山人 | 絵高麗徳利 | えごうらい とっくり | 1929 | ||

| 11 | 小森 忍 | 田面茶入 | たずら ちゃいれ | c.1927 | N | |

| 12 | 小森 忍 | 青磁魚文手付水注 | せいじ さかなもん てつきすいちゅう | c.1921-28 | N | |

| 13 | 小森 忍 | 黄瀬戸似顔絵皿 | きぜと にがおえ ざら | 1927 | N | |

| 14 | 小森 忍 | 三彩掻落菊文土瓶 | さんさい かきおとしきくもん どびん | c.1928-34 | N | |

| 15 | 小森 忍 | 三彩掻落菊文番茶碗 | さんさい かきおとしきくもん ばんちゃわん | c.1928-34 | N | |

| 16 | 小森 忍 | 黒釉刻花果物皿 | こくゆう こっか くだものざら | c.1931-34 | N | |

| 17 | 小森 忍 | 磁州窯鉄絵草花文六角皿 | じしゅうよう てつえ そうかもん ろっかくさら | c.1931-34 | N | |

| 18 | 小森 忍 | 青花祥瑞写八角面取花瓶 | せいか しょんずいうつし はっかく めんとりかびん | c.1941-43 | ||

| 19 | 小森 忍 | 瑠璃釉銀彩花文輪花鉢 | るりゆう ぎんさい はなもん りんかばち | c.1941-43 | ||

| 20 | 三和高麗焼 | 青磁象嵌菓子鉢 | せいじ ぞうがん かしばち | c.1911-45 | ||

| 21 | 三和高麗焼 | 青磁象嵌花瓶 | せいじ ぞうがん かびん | c.1911-45 | ||

| 22 | 三和高麗焼 | 茶具一式 | ちゃぐ いっしき | c.1911-45 | ||

| V-25 | 吉田初三郎 | 東京大絵図「大日本全図」より | とうきょうおおえず だいにほんぜんず より | 1929 | J | |

| 26 | 吉田初三郎 | 朝鮮大図絵 | ちょうせんおおずえ | 1929 | J | |

| 27 | 吉田初三郎 | 満蒙の交通産業案内図 | まんもう の こうつうさんぎょう あんないず | 1932 | J | |

| 第5室 | ||||||

| V-01 | 伊藤順三 | 南満洲鉄道株式会社 | みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃ | c.1924 | ||

| 02 | 伊藤順三 | 南満洲鉄道株式会社 | みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃ | c.1930-31 | ||

| 03 | 伊藤順三 | 南満洲鉄道株式会社 | みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃ | c.1937 | ||

| 04 | 河井寛次郎(考案) | 竹製棚 | たけせい たな | c.1940 | O | |

| 05 | 河井寛次郎(考案) | 竹製テーブル | たけせい てーぶる | c.1940 | O | |

| 06 | 河井寛次郎(考案) | 竹製椅子 | たけせい いす | c.1940 | O | |

| 07 | 河井寛次郎(考案) | 藁トン | わら とん | c.1940 | O | |

| 08 | 澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿 綴織壁掛試案(縮尺1/10)霊鳥瑞草紋 | まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ しあん しゅくしゃく1/10 れいちょうずいそうもん | 1941 | P | ★ |

| 16 | 澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿 綴織壁掛試織用現寸原画霊鳥瑞草紋(部分) | まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ とめしおりよう げんすんげんが れいちょうずいそうもん ぶぶん | 1942 | P | ★ |

| 17 | 澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿饗宴場 展開図(縮尺1/20) | まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう てんかいず しゅくしゃく1/20 | c.1944 | P | ★ |

| 18 | 澤部清五郎、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 一部展開図(縮尺1/20) | まんしゅうこく きゅうでん せいでん いちぶてんかいず しゅくしゃく1/20 | c.1944 | P | ☆ |

| 09 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 紋織壁張下絵雙鳳紋 | まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり したえ そうおうもん | 1944 | P | ☆ |

| 10 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿 綴織壁掛試織霊鳥瑞草紋(部分) | まんしゅうこく きゅうでん つづれおり かべかけ ためしおり れいちょうずいそうもん ぶぶん | c.1942 | P | ★ |

| 11 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 紋織壁張試織雙鳳紋 | まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり ためしおり そうおうもん | c.1944 | P | ☆ |

| 12 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 紋織緞帳試織雙麒紋 | まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり だんちょう ためしおり そうりんもん | c.1944 | P | ☆ |

| 13 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿饗宴場 紋織緞帳試織瑞獣花紋 | まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう もんおり だんちょう ためしおり ずいじゅうかもん | c.1944 | P | ★ |

| 14 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 紋織壁張原画雙鳳紋 | まんしゅうこく きゅうでん せいでん もんおり かべはり げんが そうおうもん | c.1944 | P | ☆ |

| 15 | 川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿饗宴場 透視図草稿画 | まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう とうしず そうこうが | c.1944 | P | ★ |

| 19 | 杉浦非水 | 南満洲鉄道株式会社 | みなみまんしゅうてつどう かぶしきかいしゃ | c.1917 | * | |

| 20 | 杉浦非水 | 京城三越 新館落成 | けいじょうみつこし しんかん らくせい | 1929 | * | |

| 21 | 自由学園北京生活学校生徒 | 写真アルバム 表紙 | しゃしん あるばむ ひょうし | c.1938-42 | Q | |

| 22 | 刺繍壁掛 | ししゅう かべかけ | c.1938-45 | Q | ||

| 23 | 相馬了一、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿饗宴場 展開図草稿画 | まんしゅうこく きゅうでん きょうえんじょう てんかいず そうこうが | c.1944 | P | ★ |

| 24 | 相馬了一、川島織物(現:川島織物セルコン) | 満洲国宮殿正殿 透視図草稿画 | まんしゅうこく きゅうでん せいでん とうしず そうこうが | c.1944 | P | ☆ |

| I-15 | 和田三造 | 興亜曼荼羅 | こうあ まんだら | 1940 | * | |

カタログ情報

越境する日本人 -工芸家が夢みたアジア 1910s-1945

ミュージアムショップにてカタログ好評発売中!

2012年刊行/B5変形版152ページ

価格 1,700円(税込)

イベント情報

タッチ&トーク

工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。作品の見どころを、展示室で作品を鑑賞しながら解説する<トークコーナー>と、著名作家の作品や資料・制作工程資料などを実際に手にとったりさわりながら鑑賞いただける<タッチコーナー>とでご案内します。

- 日程

-

会期中の毎週水・土曜日

- 時間

-

14:00‐15:00

- 場所

-

工芸館会場

※申込不要、参加無料(要観覧券)

シンポジウム

「オリエンタル・モダニティ:東アジアのデザイン史 1920-1990」

デザイン史学研究会10周年記念シンポジウム

- 日程

-

2012年7月14日(土)

- 時間

-

14:00-17:00

- 場所

-

東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂

- 主催

-

東京国立近代美術館、埼玉大学、デザイン史学研究会

※申込不要、参加無料(要観覧券)

第1部 基調講演

樋田豊郎(秋田公立美術短期大学)

第2部 パネルディスカッション

菊池裕子(ロンドン芸術大学)

「東アジア圏のトランスナショナルデザイン史に向けて:顔水龍の工芸デザイン運動」

リン・ウェッシー(ロンドン芸術大学)

「トランス/ナショナル・プロダクション:中国ファッションのオーセンティシティ」

リー・ユナ(ブライトン大学)

「トランスナショナルにおける韓国らしさのオーセンティシティに関する探求:1970~80年代韓国のグラフィックデザイン」

菅 靖子(津田塾大学)

「東アジア圏を結ぶ工芸活動:自由学園北京生活学校」

木田拓也(国立近代美術館)

「大陸に渡った工芸家:近代日本の工芸家にとっての『アジア的なもの』」

連続講座(全7回)

場所: 工芸館会場

※申込み不要、参加無料(要観覧券)

木田拓也(当館主任研究員)

「工芸家の中国朝鮮旅行」

- 日程

-

2012年5月13日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

横溝廣子(東京芸術大学大学美術館准教授)

「楽浪漆器と小場恒吉」

- 日程

-

2012年5月20日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

川島公之(繭山龍泉堂)

「中国に渡った古美術商-山中定之助と繭山松太郎」

- 日程

-

2012年5月27日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

木谷清人(鳥取民芸美術館常務理事)

「吉田璋也の民藝運動-鳥取~北京~鳥取」

- 日程

-

2012年6月3日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

鄭銀珍(大阪市立東洋陶磁美術館学芸員)

「朝鮮に魅せられた兄弟―浅川伯教と巧」

- 日程

-

2012年6月10日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

服部文孝(瀬戸市美術館館長)

「小森忍の中国陶磁研究―満洲を中心にして」

- 日程

-

2012年6月17日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

内藤裕子(当館客員研究員)

「幻の満洲国宮殿―澤部清五郎の装飾図案」

- 日程

-

2012年6月24日(日)

- 時間

-

14:00‐15:00

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 工芸館

- 会期

-

2012年4月24日(火)~7月16日(月)

※会期中、一部作品の展示替をおこないます。

前期 4月24日(火)~6月10日(日)

後期 6月12日(火)~7月16日(祝・月) - 開館時間

-

10:00-17:00

(入館は閉館30分前まで) - 休館日

-

月曜日(4月30日、7月16日は開館)

- 観覧料

-

一般500円(350円)

大学生300円(150円)

高校生以下および18歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。

※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。東京国立近代美術館 開館60周年記念企画

★★★ 誕生日は無料!! ★★★開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、全館(本館・工芸館とも)無料で入館いただけます。誕生日を証明できるものをご持参ください。

HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!!

- 主催

-

東京国立近代美術館