展覧会

伊砂利彦:型染の美

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

概要

1924年京都に生まれた伊砂利彦は、型染の制約から生まれるシャープなフォルムとリズミカルな構成に着目し、長年制作活動を続けてきました。そのモダンな作風は、染織界のみならず、多くの美術愛好家からも高い評価を得ています。

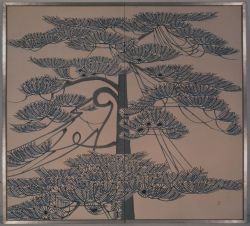

陶芸家・富本憲吉の「模様から模様を造らず」という言葉に感銘を受けた伊砂は、まず山野をめぐり、熱心に写生を行いましたが、それは単に題材を求めるというよりは、自然の移ろいからリズムとパターンを掴み取ることを目的としていました。そこから得たイメージは、型紙を刀で切り出した鋭いフォルムへと転じ、〈松〉、そして〈水〉の連作へと展開していきます。

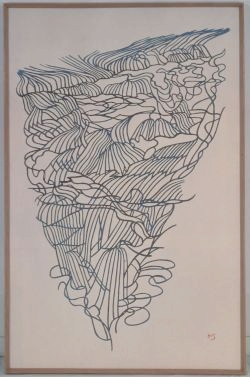

1970年代の初め、伊砂は、あるピアノ演奏会で「演奏された音がはっきりとしたタッチで、何かものの形になって体に飛び込んでくる」のを体験しました。イメージの奥底から確かなパターンを抽出し、そこから自律的に生成する文様の創造を試みていた伊砂は、ここで「音楽」という主題を得ました。また、同じ型を繰り返す構成も増え、よりリズミカルで抽象的な印象をもたらすようになります。

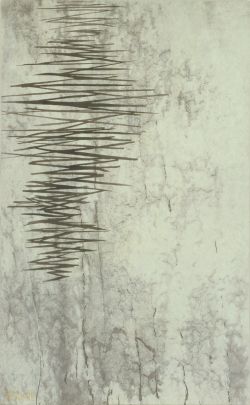

1980年代に入ると、今度は折々の生活体験が作品となってあらわれました。長唄の唄い手という立場から発した〈道成寺〉、沖縄赴任にはじまった〈鎮魂歌〉など、作家の内面に沸き立つさまざまな想いが文様というフォルムにおいて迸り出てきました。この頃から、それまで比較的抑えられていた色彩に鮮やかさと力強さが加わって新たな一面を示すようになりました。

本展では型染に蝋染を併用した初期の作品から近作に至る、着物や屏風、額面など約80点を並べ、文様と染の美を探究し続ける作家の造形思考の軌跡を辿ります。*会期中、一部作品の展示替えがございます。出品目録と展示スケジュールについては館内配布物または 東京国立近代美術館HP(http://www.momat.go.jp/)をご覧下さい。

1988 福島県立美術館

伊砂利彦略歴

- 1924年

-

京都生まれ

- 1945年

-

京都市立絵画専門学校図案科卒業

- 1959年

-

新匠会会員

- 1971年

-

第26回新匠会展富本賞

- 1985年

-

第40回新匠会展記念大賞

- 1988年

-

京都市芸術文化協会賞

- 1989年

-

京都府文化功労賞、京都美術文化賞

- 1990年

-

フランス政府より芸術文化勲章シュバリエ賞

- 1992年

-

京都市文化功労者、第47回新匠会展富本賞

- 1994年

-

「現代の型染」展(東京国立近代美術館工芸館)

- 1999年

-

個展(パリ、シャルトル/フランス)

- 2003年

-

個展(シャルトル/フランス)

イベント情報

伊砂利彦氏トーク

4月29日(金・祝)、5月29日(日)

ギャラリートーク

- 5月22日(日)

-

佐治ゆかり・福島県立美術館主任学芸員

- 6月5日(日)

-

金子賢治・東京国立近代美術館工芸課長

- 6月19日(日)

-

今井陽子・東京国立近代美術館工芸課主任研究官

タッチ&トーク(ボランティアによるガイド)

会期中の毎週水・土曜日

伊砂利彦氏をはじめ、著名な作家による型染作品や制作資料を「さわってみようコーナー」にご用意しました。ぜひお手に取って、型染の奥深い魅力をご堪能ください。また、会場ではさまざまなエピソードを織り交ぜながら、今展覧会の見どころをご紹介致します。

◇ 各イベントはいずれも午後2時から工芸館会場にて

◇ 参加費は無料(但し、入館に際して観覧料が必要です)

開催概要

- 会期

-

2005年4月26日(火)~ 6月26日(日)

月曜日休館、但し5月2日(月)は開館します - 開館時間

-

午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 会場

-

東京国立近代美術館工芸館

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園1-1

東京メトロ東西線「竹橋駅」下車徒歩8分(1b出口)

東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」下車徒歩12分(出口2) - 主催

-

東京国立近代美術館

- 協賛

-

清流会・大松株式会社

- お問い合わせ

-

電話03-5777-8600(ハローダイヤル)

- 観覧料

-

一般 200(100)円、大学生70(40)円、高校生40(20)円

*小・中学生および65歳以上は無料

*( )内は20名以上の団体料金、消費税込み

*5月1日(日)・18日(水)、6月5日(日)は無料観覧日です - 同時開催

-

近代日本の型染

芹沢銈介、稲垣稔次郎、鎌倉芳太郎、小宮康正ほか

人間国宝・巨匠コーナー

約2500点にのぼるコレクションのなかから、近代工芸とデザインの魅力をぎゅっと凝縮。陶磁、漆工、金工など、いずれも人間国宝をはじめとする優れた工芸家やデザイナーによる珠玉の名作を集めました。