展覧会

伝統の工芸 : 所蔵作品による

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

展覧会概要

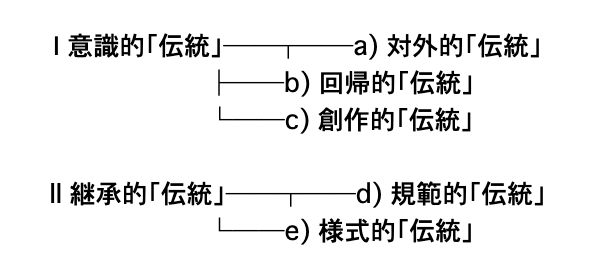

近代工芸にあっては、「伝統」といってもその内容や意味するところはさまざまで す。一例を挙げれば、久留米絣の伝承的技術も伝統と見做される一方で、やまと絵の 装飾を再現した松田権六の蒔絵も伝統として理解されてきました。この展覧会では近 代工芸のそうした多様な「伝統」を、つぎのように分けてみました。

[I]の意識的「伝統」とは、近代工芸の急速な西洋化に対するアンチテーゼとし て再活用された伝統のことです。[II]の継承的「伝統」とは、失われゆく手仕事や 様式美を守るために保持された伝統のことです。

a) 対外的「伝統」

幕末の開国によって西洋文化と本格的に出会った工芸職人は、自分たちの制作する器物を日本に固有の「伝統」工芸として意識しだし、その装飾や技巧をより増幅して西洋人の異国趣味に訴えかけていきました。

代表的出品作家:駒井音次郎(金工)、鈴木長吉(金工)

b) 回帰的「伝統」

関東大震災後の急速に都市化していく生活環境のなかで、工芸の原初に立ち戻ろうとする傾向が生じました。陶磁器でいえば明治の技巧主義を止めて、桃山時代や中国陶磁を再現することであり、金工でいえば青銅器や奈良平安の様式を学び直すことでした。

代表的出品作家:荒川豊蔵(陶磁)、石黒宗麿(陶磁)、香取正彦(金工)、北大路魯山人(陶磁)

c) 創作的「伝統」

過去の作品に啓示を受けて、新しい時代の工芸を生みだそうとする傾向です。生活 雑器に造形上の典型を見た民芸運動の図案や、正倉院宝物の文様、やまと絵、琳派を 独自に展開させた装飾、それに伝統技法を同時代の自由な感性のなかで生かした作品 などです。

代表的出品作家:加守田章二(陶磁)、黒田辰秋(漆工)、富本憲吉(陶磁)、松田権六(漆工)、森口華弘(染織)

d) 規範的「伝統」

昭和25年に制定された文化財保護法によって、手仕事の保存が本格化しました。現代生活の必需品ではなくても、過去の技術や様式を伝える工芸に、日本の文化的源泉のひとつを認めようとする考えが芽生え、多くの職人的技芸が消失を免れました。

代表的出品作家:小川松民(漆工)、小宮康助(染織)、山田常山(陶磁)

e) 様式的「伝統」

今日の工芸展で発表される伝統的作品の多くがこのタイプです。色、形、材料、技法などのひとつひとつは、必ずしも古いままではないのですが、それらを組み合わせる感性のなかに伝統が投影されています。その伝統は、おおむね様式として生き続けています。

代表的出品作家:飯塚琅 斎(竹工)、大場松魚(漆工)、関谷四郎(金工)、高野松山(漆工)、羽田登喜男(染織)

イベント情報

ギャラリートーク

2000年6月10日(土)、7月8日(土)

午後2時から工芸館会場にて

開催概要

- 会期

-

2000年5月20日(土) ~ 7月16日(日)

月曜日休館

午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) - 会場

-

東京国立近代美術館工芸館

〒102-0091東京都千代田区北の丸公園1-1

東西線「竹橋駅」下車徒歩8分(1b出口),

東西線・半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」下車徒歩12分(出口2) - 観覧料

-

一般:420円(210円)

高校生・大学生:130円( 70円)

小学生・中学生:70円( 40円)

*消費税込み

*( )内は20名以上の団体料金

*無料観覧日: 5/27(土)、6/4(日)、7(水)、17(土)、21(水)、 7/2(日)、5(水)、8(土) - お問い合わせ

-

電話03‐3272‐8600(NTTハローダイヤル)

http://www.momat.go.jp/(東京国立近代美術館ホームページ) - 主催

-

東京国立近代美術館