展覧会

ぬぐ絵画:日本のヌード 1880-1945

会期

-会場

東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー

概要

今日も盛んに描かれ続ける、はだかの人物を主題とする絵画。絵といえば、風景や静物とともに、まずは女性のヌードを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

しかし、はだかの人物を美術作品として描き表し、それを公の場で鑑賞するという風習は、実はフランス、イタリア経由の「異文化」として、明治の半ば、日本に入って来たものでした。以後、これが定着するまで、はだかと絵画をめぐって、描く人(画家)、見る人(鑑賞者)、取り締まる人(警察)の間に多くのやりとりが生じることになりました。

「芸術にエロスは必要か」「芸術かわいせつかを判断するのは誰か」にはじまり、「どんなシチュエーションならはだかを描いても不自然ではないのか」「性器はどこまで描くのか」といった具体的な事柄まで、これまで多くの画家たちが、はだかを表現するのに最適な方法を探ってきました。

今日も広く論じられるこうした問いの原点を、1880年代から1940年代までの代表的な油彩作品約100点によってご紹介します。

|展示替のお知らせ|

■前期[11月15日―12月18日]のみ展示の作品

・村山槐多《尿する裸僧》1915年 信濃デッサン館

・熊谷守一「画帖(七号)」より

[1908年2月15日]1908年 岐阜県美術館

■後期[12月20日―1月15日]のみ展示の作品

・熊谷守一「画帖(七号)」より

[轢死(下絵)]1908年 岐阜県美術館

展覧会構成

1 はだかを作る

「芸術としてのはだか」を作り出すため、日本人離れしたプロポーションにしてみたり、腰巻で下半身だけ隠してみたり。明治の画家たちの四苦八苦をご紹介します。

出品作家:黒田清輝、和田英作など

2 はだかを壊す

1920年代から、前衛美術の動きを受け、はだかを使った造形実験が行われます。まるでロボットのようだったり、できるはずのないおかしなポーズをしていたり、そんなちょっと変わったはだかをご紹介します。

出品作家:萬鉄五郎、熊谷守一、古賀春江など

3 もう一度、はだかを作る

昭和に入ると、壊れてしまったはだかをもう一度組み立て直そうとする動きが現れます。「アトリエに、いかにも日本人らしいプロポーションの雇われモデルが寝そべっている。そばには脱いだどてらが・・・」などと、生々しいはだかが登場するのもこのころです。

出品作家:安井曽太郎、小出楢重、梅原龍三郎など

ここが見どころ

キュレーターのこだわり1 チラシについて

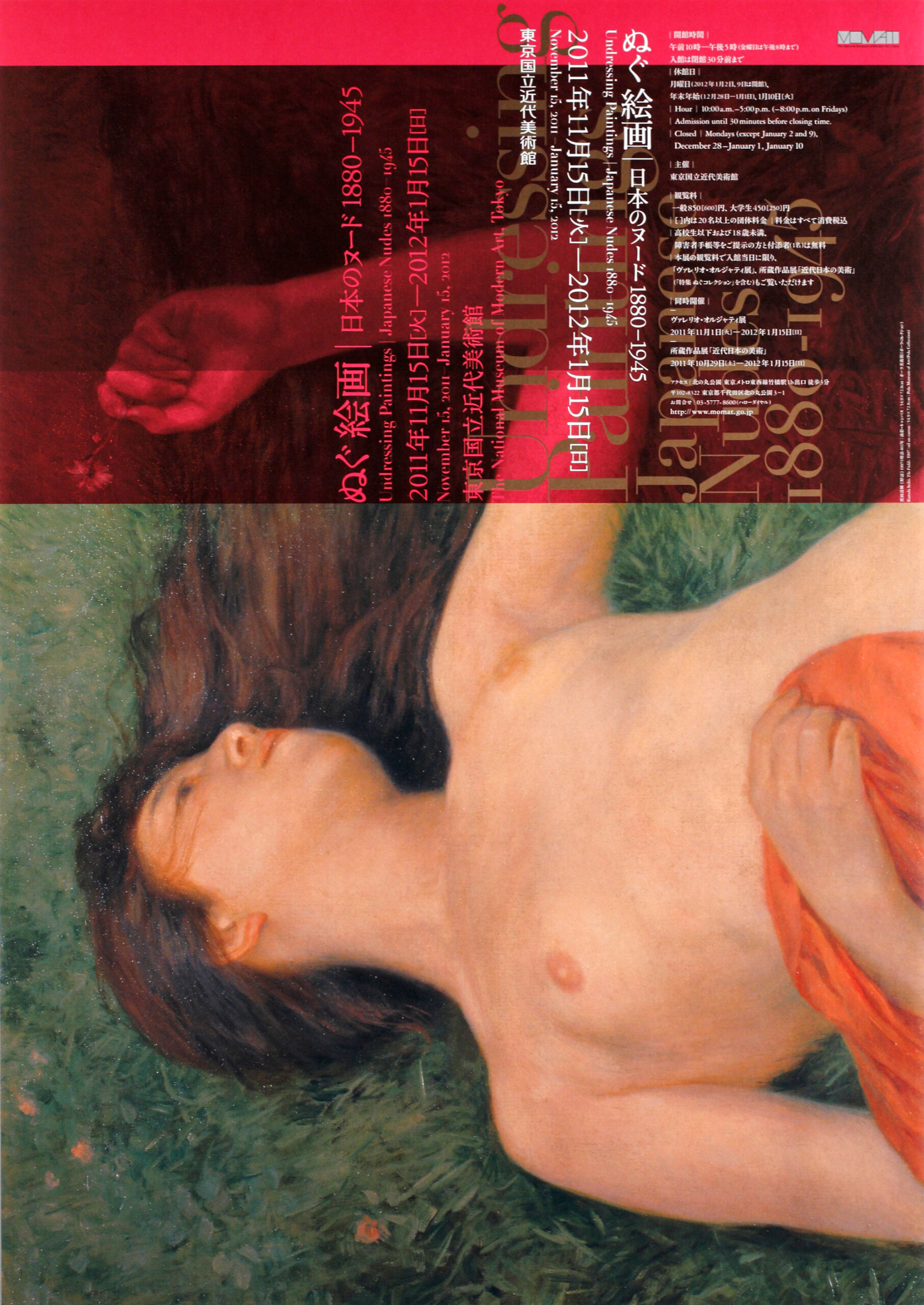

チラシの表には、黒田清輝《智・感・情》のうち《情》の女性を用いています。右側の折りの部分を開けると、女性の悩ましい表情や左手部分のポーズがあらわれるしかけ。タイトルにある「ぬぐ」というアクションを、折りを開けることでお客様にも追体験していただこうと、デザインを手がけた森大志郎さんと一緒に工夫しました。

また、女性キュレーターが企画し、ぜひ女性に見ていただきたい展覧会ということで、テーマカラーをピンクに決め、英文タイトル「Undressing Paintings」の部分には、某ファッション誌で使われる書体を選びました。

このチラシ、裏返してもう一度折りを開けると、熊谷守一《裸》のポスターになるという豪華なおまけも。美術館、博物館等を中心に配布しています。見かけたらぜひゲット!

キュレーターのこだわり2 会場デザインについて

会場デザインは、建築家の西澤徹夫さんが担当しました。入口やキャプションなど、あちこちに今回のテーマカラーであるピンクを用い、シンプルながら細かな工夫がなされた、美しい会場ができあがりました。

会場内に4脚配したベンチも、この展覧会に合わせ、西澤さんがデザインしたもの。脚部が微妙に内側に曲がっていて、なぜか人なつこい動物のたたずまいです。ご来館の折には、ぜひ実際に座り心地を確かめてみてくださいね。

2階では、スイスの建築家、「ヴァレリオ・オルジャティ」の個展も開催中。建築や空間のデザインという観点からも、全館楽しめちゃいます。両方見ないともったいない!

カタログ目録情報

カタログ好評発売中!

ありそうでなかった、ハンディサイズのはだかの絵画全史、決定版です。

がっつり見て、読んで、楽しめる232頁、1600円。

出品作全98点をカラーで収録。

その他参考図版約40点を掲載。

はだかの絵画取締り事件年表、作家略歴など充実の資料篇も。

お電話でのご注文も承ります。(カタログ郵送案内はこちら)

デザイン:森大志郎

会場では、同じく森大志郎さんデザインのフロアガイド(右)をさし上げています。

掲載誌情報

以下の新聞に本展の展覧会評が掲載されました。

それぞれクリックすると記事(外部サイト)を読むことができます。

朝日新聞夕刊(2011年11月30日 執筆:大西若人)

日本経済新聞電子版(2011年12月1日 執筆:宝玉正彦)

読売新聞(2011年12月8日 執筆:井上晋治)

毎日新聞夕刊(2011年12月8日 執筆:高階秀爾)

産経ニュース(2011年12月23日 執筆:渋沢和彦)

また下記2011年美術回顧記事の中でも、すぐれた展覧会として触れられています。

朝日新聞夕刊(2011年12月14日 執筆:大西若人)

毎日新聞夕刊(2011年12月15日 執筆:岸桂子)

イベント情報

講演会

横尾忠則(美術家)

「ヌードは難しくて解らない」

日程: 2011年11月26日(土)

時間: 14:00-15:30

場所: 当館地下1階講堂

岡﨑乾二郎(美術家)

「皮膚を脱ぎ、臓腑(はらわた)を放つ。」

日程: 2011年12月3日(土)

時間: 14:00-15:30

場所: 当館地下1階講堂

要申込(応募者多数の場合は抽選)・聴講無料(140名)

申込方法|

郵便往復はがきの「往信用裏面」に郵便番号・住所・氏名・電話番号・聴講をご希望される講演日を、「返信用表面」に郵便番号・住所・氏名を明記のうえ、下記までお申込みください。応募は1通につき1名、各講演会につきお一人さま1回まで。

申込先|

〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1

東京国立近代美術館 「ぬぐ絵画展講演会」係

締切|

11月21日[月](当日必着)

*いずれの講演とも、若干数席に余裕が出たため、追加募集いたします。

*個人情報につきましては、講演会申込手続のみに利用させていただき、その他の目的による利用は一切行いません。

蔵屋美香(本展企画者、美術課長)

「ぬぐ絵画」

日程: 2011年12月10日(土)

時間: 14:00-15:30

場所: 当館地下1階講堂

申込不要・聴講無料(先着140名)

ギャラリートーク

各作家研究の第一人者による連続トーク!

「黒田清輝とヌード」山梨絵美子(東京文化財研究所)

日程: 2011年11月20日(日)

時間: 14:00-15:00

「萬鉄五郎とヌード」根本亮子(岩手県立美術館)

日程: 2011年12月11日(日)

時間: 14:00-15:00

「古賀春江とヌード」大谷省吾(当館主任研究員)

日程: 2011年12月17日(土)

時間: 14:00-15:00

「〈ぬぐ絵画〉について」蔵屋美香(本展企画者、美術課長)

日程: 2012年1月6日(金)

時間: 18:00-19:00

「安井曽太郎とヌード」貝塚健(ブリヂストン美術館)

日程: 2012年1月7日(土)

時間: 14:00-15:00

*いずれも会場にて。申込不要・参加無料(要観覧券)

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 企画展ギャラリー

- 会期

-

2011年11月15日(火)~2012年1月15日(日)

- 開館時間

-

10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00)

※入館は閉館30分前まで - 休館日

-

月曜日[2012年1月2日、9日は開館]、年末年始(12月28日-1月1日)、1月10日(火)

- 観覧料

-

一般 850円(600円) 大学生450円(250円)

※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。※高校生以下および18歳未満、障害者手帳をご提示の方とその付添者(1名)は無料。

※それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。※入館当日に限り、「ヴァレリオ・オルジャティ展」(ギャラリー4)、所蔵作品展「近代日本の美術」もご観覧いただけます。

- 主催

-

東京国立近代美術館

- 特設HP

-

注目の展覧会を「はだか」にする

「ぬぐ絵画」展特設サイト

⇒リンクはこちらから展覧会の見どころを2回に分けてご紹介いたします。ぜひご覧ください。

コンテンツ第一弾 ⇒ この「はだか」に注目

コンテンツ第二弾 ⇒ 「はだか」のみかた