の検索結果

の検索結果

下村観山展|国立能楽堂タイアップイベント

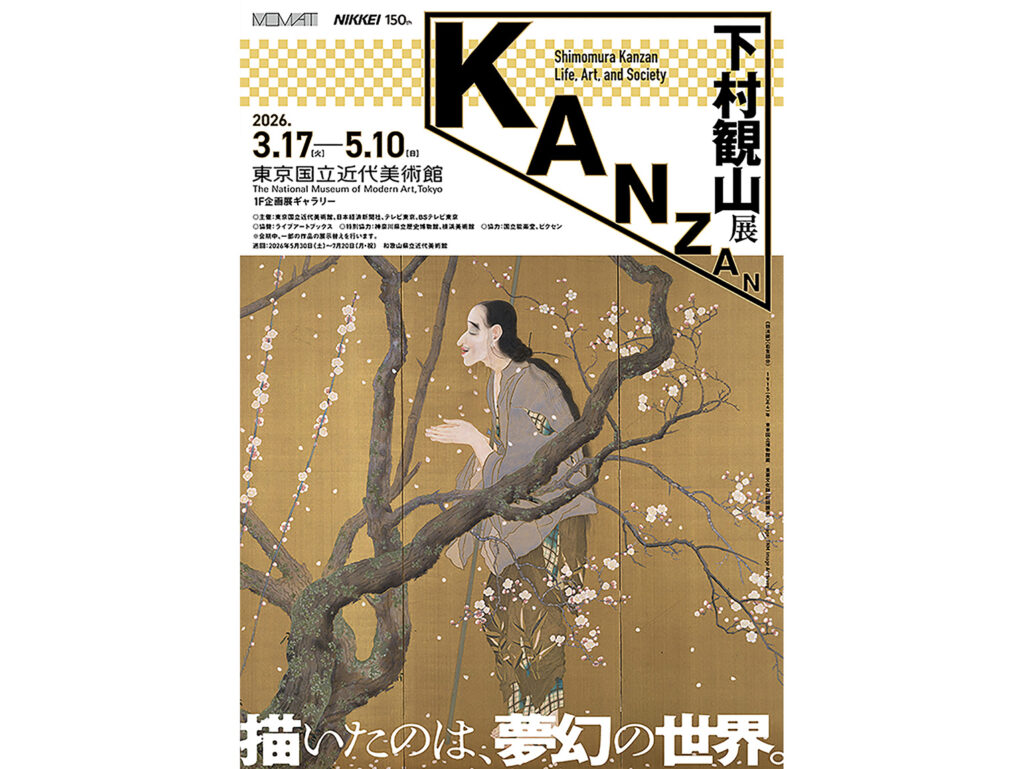

本展の開催を記念し、当館と国立能楽堂の特別タイアップを実施します。下村観山の作品にも描かれた能の世界を、展覧会の鑑賞とあわせてお楽しみください。 「下村観山展」ポスター 国立能楽堂 タイアップ内容 国立能楽堂主催公演 4月《月間特集 下村観山と能》 例年2月の月間特集「絵画と能」シリーズを本展の開催にあわせ4月に拡大して特集。観山が絵の題材にした演目を特集し、能の魅力を味わいいただきます。4月8日(水)の定例公演後には、国文学研究資料館名誉教授小林健二氏と本展担当研究員が「熊野」をはじめとした能と観山作品の繋がりを解説する「アフタートーク」を開催します。 観世左近3回忌善会 関根祥六「弱法師 盲目之舞」写真撮影=前島吉裕 狂言「鶯」、能「熊野」★アフタートーク「下村観山と能」 登壇:国文学研究資料館名誉教授 小林健二氏 東京国立近代美術館主任研究員 中村麗子(本展担当研究員) ※アフタートークは、4月8日定例公演のチケットをお持ちの方のみご参加いただけます 左:《熊野観花》 1894(明治27)年 東京藝術大学蔵(前期展示) 右:アフタートークイメージ 狂言「岡太夫」、能「鞍馬天狗」 狂言「引括」、能「弱法師」★ 仕舞「枕慈童」★、狂言「柑子」、能「松風 見留」 ★マーク付の演目は、同じ題材で描かれた作品が本展で展示されます。能「熊野」 《熊野観花》 1894(明治27)年 東京藝術大学蔵(前期展示)能「弱法師」 《弱法師》 1915(大正4)年 東京国立博物館蔵 重要文化財(前期展示) 《弱法師》 1918~19(大正6~7)年 四天王寺蔵(後期展示)仕舞「枕慈童」 《菊慈童》 1909(明治42)年頃 宮城県美術館蔵(後期展示) ※前期展示(3月17日~4月12日)、後期展示(4月14日~5月10日) 仕舞「弱法師」装束付実演+ミニ体験会 4月12日(日)に当館にて、仕舞実演+ミニ体験会を開催します。本展出展作品《弱法師》の作品解説のあと、能楽師による装束着付レクチャー、仕舞「弱法師」を実演します。ミニ体験会では、参加者のみなさんにご参加いただく体験を行います。 装束付実演イメージ 装束付実演イメージ 4月12日(日)11:00~12:00(開場:10:30)、14:00~15:00(開場:13:30) 東京国立近代美術館 地下1階講堂 《弱法師》作品解説:東京国立近代美術館主任研究員 中村麗子仕舞「弱法師」実演:松山隆之、川口晃平、小田切亮磨(シテ方観世流) 各回140名 開催当日の10:00より、1階インフォメーションカウンターにて整理券を配布します。 整理券は、定員に達し次第、配布終了となります。 整理券の配布枚数はお一人につき1枚まで、参加者ご本人が直接お受け取りください。 整理券に番号はありません。開場時刻になりましたら、会場にお越しください。 会場内は全席自由です。 参加無料(観覧券不要) イベントの録画、録音はお断りしております。 イベント当日に有効の本展チケットをお持ちの方は、イベント参加後の展覧会への再入場が可能です。 内容や日時は都合により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。 イベントのオンライン同時配信、アーカイブ配信はありません。 能「弱法師」×「下村観山展」セットチケット 能「弱法師」を上演する4月17日(金)19時開演の国立能楽堂ショーケースと本展観覧券のセット券(5,800円、税込)を1月20日から数量限定で販売します。 ※数量限定。先着順、売り切れ次第終了。

No image

No image

採用情報

国立美術館職員を騙る電話について 詳細は国立美術館のページをご覧ください 東京国立近代美術館 総務課情報研究補佐員公募(採用候補者決定次第募集締切) 国立美術館 独立行政法人 国立美術館 職員公募一覧

所蔵作品展 MOMATコレクション(2026.3.3–5.10)

2026年3月3日-5月10日の所蔵作品展のみどころ 初代宮川香山《鳩桜花図高浮彫花瓶》1871-82年頃、国立工芸館蔵撮影:アローアートワークス ©2005 MOMATコレクションにようこそ! 当館コレクション展の特徴をご紹介します。まずはその規模。1952年の開館以来の活動を通じて収集してきたおよそ14,000点の所蔵作品から、会期ごとに約200点を展示する国内最大級のコレクション展です。そして、それぞれ小さなテーマが立てられた全12室のつながりによって、19世紀末から今日に至る日本の近現代美術の流れをたどることができる国内随一の展示です。 今期の見所紹介です。4階2室は、当館と金沢の国立工芸館とのコラボレーション企画。鈴木長吉《十二の鷹》(重要文化財)や、新収蔵の金森宗七《花鳥文様象耳付大花瓶》など名品が目白押しです。 また毎年恒例の「美術館の春まつり」にちなみ、川合玉堂《行く春》、跡見玉枝《桜花図巻》など人気作品を惜しげもなくお見せします(3月3日―4月12日)。「春まつり」後(4月14日―5月10日)も豪華です。1階で開催の「下村観山展」(3月17日から)にちなみ、横山大観、菱田春草など観山をとりまく芸術家による素晴らしい作品群を集めました。 今期も盛りだくさんのMOMATコレクション、どうぞお楽しみください。 今会期に展示される重要文化財指定作品 今会期に展示される重要文化財指定作品は以下の通りです。 1室 川合玉堂《行く春》1916年 2室 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵 3室 鈴木長吉《十二の鷹》より四、五、六 1893年 3室 萬鉄五郎《裸体美人》1912年 10室 菱田春草《賢首菩薩》1907年 ギャラリー4 新海竹太郎《ゆあみ》1907年 川合玉堂《行く春》(左隻)1916年 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵 鈴木長吉《十二の鷹 》より四1893年、国立工芸館蔵撮影:エス・アンド・ティ フォト©2017 鈴木長吉《十二の鷹》より五1893年、国立工芸館蔵撮影:エス・アンド・ティ フォト©2017 鈴木長吉《十二の鷹》より六1893年、国立工芸館蔵撮影:エス・アンド・ティ フォト©2017 萬鉄五郎《裸体美人》1912年 菱田春草《賢首菩薩》1907年 新海竹太郎《ゆあみ》1907年撮影:大谷一郎※2階ギャラリー4にて展示 展覧会について 4階 1-5室 1880s-1940s 明治の中ごろから昭和のはじめまで 「眺めのよい部屋」 美術館の最上階に位置する休憩スペースには、椅子デザインの名品にかぞえられるベルトイア・チェアを設置しています。明るい窓辺で、ぜひゆったりとおくつろぎください。大きな窓からは、皇居の緑や丸の内のビル群のパノラマ・ビューをお楽しみいただけます。 「情報コーナー」 導入部にある情報コーナーには、MOMATの歴史を振り返る年表と関連資料を展示しています。関連資料も随時展示替えしておりますのでお見逃しなく。作品貸出中の他館の展覧会のお知らせや、所蔵作品検索システムも提供しています。 1室 ハイライト ポール・セザンヌ《大きな花束》1892-95年 3000㎡に200点近くが並ぶ、所蔵作品展「MOMATコレクション」。「ハイライト」では近現代美術を代表する作品を揃え、当館のコレクションの魅力をぎゅっと凝縮してご紹介しています。 今期の日本画のコーナーは、前期(3月3日―4月12日)に川合玉堂の《行く春》(1916年、重要文化財)など花にまつわる作品を、後期(4月14日―5月10日)には樹々の新芽が美しい川端龍子《新樹の曲》(1932年)などを展示します。ケースの外では、この部屋だけで約100年のアートツアーができるよう、いちばん古いポール・セザンヌ《大きな花束》(1892–95年頃)から、いちばん新しい村上隆の2点(1996年)まで、制作年がおよそ10年刻みになるように人気の作品を選びました(一部には年代の重複もありますけれど)。約1年ぶりの登場となるアンリ・ルソーもこの機会にじっくりとご堪能ください。 2室 迷い、挑む。 明治の表現 横山大観《迷児》1902年 この部屋では東京国立近代美術館と国立工芸館の珠玉のコレクションを通じて、アジアの近代国家として歩みはじめた明治時代の日本の美術・工芸作品を紹介します。 当時はまだジャンルの枠組みが定まっていませんでしたが、絵画や彫刻の分野では、作家たちは西洋の写実的な技法を取り込みながら、自国の伝統を踏まえた新たな表現を打ち出そうと試行錯誤しました。他方、工芸の作家たちは伝統の技法をもとに、西洋に向けて精緻で華美な作品を制作していきました。新旧、和洋といった異質な要素を懸命に融合させた当時の表現は、今日の私たちの目にどのように映るでしょうか。 国立美術館が新たに収蔵した横山大観《迷児》(1902年)[前期展示(3月3日-4月12日)]、橋本雅邦《臨済一喝》(1897年)[後期展示(4月14日-5月10日)]、金森宗七《花鳥文様象耳付大花瓶》(1892年頃)[通期展示]などの名品も展示しています。どうぞお見逃しなく。 3室 花ひらく大正 高村光太郎《手》1918年頃撮影:撮影:大谷一郎 彫刻家で詩人の高村光太郎は、評論「緑色の太陽」において芸術の絶対的な自由を訴え、同時代の芸術家たちに影響を与えました。ひとつ前の部屋に展示された《兎》と、この部屋にある《手》はどちらも彼の作品ですが、見比べてみると非常に対照的です。端正な木彫と、生命感に満ちたブロンズの量塊の対比は、明治から大正への時代の転換を感じさせます。 明治の名残をとどめる南薫造《六月の日》(1912年)にはじまり、萬鉄五郎の挑発的な筆触と色彩、そして浮世絵の伝統を受け継ぎつつ、新しい芸術性を生み出した新版画まで。多彩な展開をみせた大正期の美術の魅力をダイジェストでお届けします。 4室 能楽と歌舞伎 徳力富吉郎《壬生狂言》1933年 室町時代に観阿弥・世阿弥により大成された能楽(能・狂言)と、安土桃山時代に出雲阿国が創始したかぶき踊りから発展した歌舞伎。江戸時代に入ると能楽は武家社会に浸透し、歌舞伎は大衆に好まれました。明治維新後、能楽はパトロンを失い一時衰退しますが、やがて伝統回帰の波に乗り、公家や華族、新興の富裕層らに保護されて、より幅広い層へと広まります。他方、歌舞伎は政府の介入を受けつつも、新しいスタイルの新歌舞伎が生まれるなど、盛り上がりをみせます。このような気運の中、明治中期から大正にかけて、能楽を専門に描く能画家や、歌舞伎の役者絵で人気を博す画家たちが現れます。ここでは、彼らの次の世代に属する月岡玉瀞や鳥居忠雅が、それぞれ昭和初期に描いた能画や役者絵を紹介します。また、近代の日本画家たちも能楽や歌舞伎を主題とした作品を多く手掛けており、芝居好きで知られる鏑木清方の《女歌舞伎》の小下絵を合わせて展示します。 ※この部屋の解説執筆にあたり、正原摂子氏(筑波大学大学院芸術学学位プログラム博士後期課程1年)に学術協力いただきました。 5室 戦間期のコントルポアン イヴ・タンギー《聾者の耳》1938年 この部屋に展示した岡本太郎の作品タイトル「コントルポアン」は、音楽用語で「対位法」を意味します。複数の独立した旋律を重ねて響き合わせる方法です。戦間期、すなわち第一次世界大戦終結から第二次大戦勃発までの1920–30年代には、ヨーロッパを中心に、シュルレアリスムと抽象美術という二つの潮流が時代を動かしていました。それぞれ精神分析学と自然科学の最新動向を汲んで、シュルレアリスムは抑圧された無意識の世界を探求し、抽象美術は現実のより真なる表象の創出に挑みます。「非合理」と「合理」として対置されるこれらの潮流ですが、岡本がどちらにも属さない表現を模索していることが示すように、まさしく互いに響き合う動きが明確に意識されていたからこそ、美術界は新たな芸術が切り拓かれる予感に満ちていました。そして、これら二つの「旋律」は、台頭するファシズムに覆われつつある同時期の政治状況に対する抵抗の歌でもありました。 3階 6-8室 1940s-1960s 昭和のはじめから中ごろまで9室 写真・映像10室 日本画建物を思う部屋(ソル・ルウィット《ウォールドローイング#769》) 6室 1941–1945|戦争/美術 吉原治良《火山》1943年 1937(昭和12)年に日中戦争が始まり、翌38年に国家総動員法が施行されると、国民は戦争への協力を迫られていきます。美術家もまた例外でなく、多くの画家が戦地に派遣されて戦争記録画を制作します。また自由で前衛的な表現への弾圧も行われ、展覧会の禁止や美術団体の解散といった事態に至ります。 この部屋に並ぶ作品は、戦況が厳しさを増していく1941(昭和16)年(真珠湾攻撃)から45年(第二次世界大戦終結)の間に制作されたものです。戦争と美術の直接的な関係を分かりやすく伝えているように見えるのは戦争記録画です。また、それまでのスタイルを揺るぎなく継続させ、戦争の影響がほぼないかに見える作品、戦争への違和を間接的に示しているように見える作品もあります。この時代の表現を戦争か美術か、あるいは戦争協力か戦争反対かという二者択一の図式で整理するのはおそらく適当ではありません。どの作品にも戦争と美術とが含まれており、鑑賞において、その二つの要素を同時に見なければいけないという困難がここにはあります。 7室 今井壽惠と岡上淑子 今井壽惠《「オフェリアその後」より [6]》1960年 (printed 2024) この部屋では、同時代に活動した今井壽惠(1931–2009)と岡上淑子(1928–)の作品世界を中心に紹介します。今井と岡上は、ともに1950年に文化学院へ入学し、今井は美術科、岡上はデザイン科で学びました。在学中に深い交流こそありませんでしたが、いずれも詩人・評論家の瀧口修造に制作の後押しを受けています。また、キャリア初期に当館で作品を発表した点も共通しています。岡上は「抽象と幻想」展(1953年)でコラージュ作品を、今井は「現代写真展 1960年」(1961年)において代表作「オフェリアその後」の連作を出品しました。制作手法こそ異なりますが、二人の作品には、女性の身体が異なる存在へと自由に変容し、入れ替わるといったモチーフに共通する想像力が見られます。その世界観は、戦後という時代の精神を映し出すものでもあります。あわせて本展では、文化学院で学んだ福島秀子、宮脇愛子、そして今井と同時期に写真表現で活躍した奈良原一高の作品を紹介し、同時代の美術の広がりを辿ります。 8室 ツヤツヤピカピカ 上田薫《スプーンに水あめ》1974年 この部屋の手前にある「建物を思う部屋」をご覧いただいたでしょうか。壁を覆う「ウォール・ドローイング」は、作品の発案と制作を分業してそれぞれ別の者が担う、いわゆる「発注芸術」です。特に1960年代、多くのアーティストが芸術の本質を見極めるべく、表現を切り詰める実践に乗り出します。手仕事は必要か? 構造のみを見せるべきでは? 視覚に(だけ)直接働きかけたい、形や物質を純粋化させたい……さまざまなトライアルの末に、工業製品のような素材や質感を持っていたり、光源を取り込んだりする作品が目立って生み出されることとなりました。なお、この部屋のテーマは、当館の屋外に設置してあるイサムノグチ《門》(1969年)、および多田美波《Chiaroscuro》(1979年)ともつながっています。いずれも見過ごされることが多い作品です。お帰りの際にぜひご覧ください。 9室 植田正治 砂丘劇場 植田正治《パパとママと子供たち》1949年 (printed 1993) 植田正治は、故郷である鳥取県境港を拠点に活動し、モダニズムに立脚した作風で国際的にも高い評価を受けた写真家です。1913(大正2)年生まれ、旧制中学時代にカメラを手にした植田は、カメラ店を営むかたわら、1930年代から2000年に亡くなるまで約70年にわたってさまざまな作品を発表しつづけました。 今回展示しているのは、植田の代名詞とも言うべき、自宅近くの砂浜や鳥取砂丘を舞台にした演出写真のシリーズです。その中心となっているのは、1948(昭和23)年から50年にかけての作品。山陰地方特有のやわらかい光と、広々とした砂丘の空間を背景に、独特の画面構成のセンスとユーモラスな感覚が発揮された作風は、「植田調」として知られています。 戦後間もない、社会的現実を見据えたリアリズム写真が隆盛していく時代にあって、戦争で中断された写真制作の再開を率直に喜ぶように、自由な感性で展開されたその作品世界は、当時の日本の写真界にたいして「山陰に植田あり」という新鮮な印象を与えるものでした。 10室(前期:3月13日–4月12日) 春まつり 跡見玉枝《桜花図巻》1934年 毎年恒例となった「美術館の春まつり」。今年は作品をすこし多くして、日本画はこの10室と4階の1室に分けて春にまつわる作品を紹介しています。10室では剣持勇のラタン・スツールや清家清の移動式畳に腰かけて、ゆっくりとお花見をしていただく趣向です。 春まつりの定番となっている菊池芳文の《小雨ふる吉野》はこの部屋で公開しています。画面をよくご覧ください。予想外に雨が本降りだったり、人がいたり、建物があったりと、実物を見て初めてわかる発見に驚かれることでしょう。また、跡見玉枝の《桜花図巻》には、40種類を超える希少な桜が全25図にわたって描かれています。このなかには、当館から千鳥ヶ淵まで歩く道に沿って、次から次へと開花時期を迎える桜たちが含まれているかもしれません。春の一日、絵のなかの桜と、館の外の桜の競演をお楽しみください。 10室(後期:4月14日―5月10日) 春の名残/「稀代の天才」たち 川合玉堂《二日月》1907年 手前のコーナーでは前期にひきつづき、春にまつわる作品を紹介しています。そして奥のガラスケースのコーナーでは、1階で開催中の「下村観山展」にちなみ、観山をとりまく芸術家たちを、いずれ劣らぬ「稀代の天才」(観山展の先行チラシのキャッチコピーより)たちとしてご紹介します。 明治時代の思想家である岡倉天心は、東京美術学校、次いで日本美術院を率いて、観山たちを伝統絵画の刷新へと向かわせました。平櫛田中の《鶴氅》は、岡倉を像主にその威容を表現しています。少年時代の観山に絵画を教えた橋本雅邦は、美校では絵画科主任として、院では先輩として観山の手本となりました。雅邦の《臨済一喝》は4階2室でご覧いただけます。その他、川合玉堂は同じ雅邦に入門した兄弟弟子でしたし、寺崎広業とは美校の教職を同時に辞めて同時に復職した間柄でした。横山大観と菱田春草は苦楽をともにした盟友として知られます。 2階 11–12室 1970s-2010s 昭和の終わりから今日まで 11室 描くことと見えるものの間(あわい)―1990年代以降の絵画表現 辰野登恵子《UNTITLED 94-6》1994年 とりわけ19世紀の写真の登場をもって、「眼前の世界を写実的に再現する」という、それまで揺るぎないものと思われた絵画の在り方、意味は危機に瀕します。そして20世紀後半以降、ポップ・アート、ミニマル・アート、コンセプチュアル・アートといった動向が台頭するたび、幾度となく絵画の衰退を示す「絵画の死」が語られてきました(そしてその直後には必ず「絵画の復権」「絵画への回帰」が語られてきました)。現在、絵画はその形式、その表現をさまざまに変えながらも、絶えることなく存在し続けています。近年、新たに収蔵した関根直子の作品を契機に、当館の豊富な絵画コレクションの中から、描くことと見える世界との間を行き来しながら、「絵画とは何なのか、描く意味とは何なのか」と、絵画を制作する意味を真摯に、愚直に問い続ける画家たちの作品を中心に紹介します。 12室 万物は流転する 大岩オスカール《ガーデニング(マンハッタン)》2002年 「万物は流転する」とは、古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスが提唱した概念です。この世のすべてのものは常に変化し、決して同じ状態にとどまることはないことを意味します。それは仏教の「諸行無常」とも響きあいます。あらゆるものが加速した現代では、ごく当たり前のことに感じられるかもしれませんが、一見すると同じように見えるものであっても、この世界に存在する限り、微細な変化にさらされています。 ここでは、本来は少しずつ動いているはずの天体や樹木、光や都市、海の姿を、芸術作品として結晶化させたような絵画や彫刻、写真を集めました。静止しているはずの作品をじっと眺めていると、わずかな動きが感じられないでしょうか。これらの作品は、静と動、日出と日没、光と闇、生と死といった終わることのないサイクルも思い起こさせるでしょう。さらに言えば、これらの作品そのものも、万物流転の法則と無縁ではありません。 開催概要 東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4~2階) 2026年3月3日(火)~2026年5月10日(日) 月曜日(ただし3月30日、5月4日は開館) 10:00–17:00(金・土曜は10:00–20:00) 入館は閉館30分前まで 一般 500円 (400円) 大学生 250円 (200円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込み。 5時から割引(金・土曜) :一般 300円 大学生 150円 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。入館の際に、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 「友の会MOMATサポーターズ」、「賛助会MOMATメンバーズ」会員の方は、会員証のご提示でご観覧いただけます。 「MOMAT支援サークル」のパートナー企業の皆様は、社員証のご提示でご観覧いただけます。(同伴者1名まで。シルバー会員は本人のみ) 本展の観覧料で入館当日に限り、コレクションによる小企画(ギャラリー4)もご覧いただけます。 東京国立近代美術館

新収蔵&特別公開|メダルド・ロッソ《Ecce Puer(この少年を見よ)》

展覧会について イタリアの彫刻家メダルド・ロッソ(1858–1928)の《Ecce Puer(この少年を見よ)》(1920–25年頃)を初公開します。イタリアのミラノで制作を開始し、19世紀末にパリへと活動の場を移したロッソは、決して多作ではありませんが、いくつもの重要作品を残したアーティストです。《Ecce Puer(この少年を見よ)》は、ロッソがそのキャリアの最後に取り組んだモティーフで、彼の最高傑作と名高いものです。 ロッソの作品を比類なきものとしている大きな理由の一つは蠟(ワックス)を用いた造形で、この半透明の素材により、彫刻はその表面に光を孕み、周囲の空間と溶け合い一体となるような表現を獲得します。ロッソの彫刻がしばしば絵画的とされ、またフランスの印象主義との関係が指摘されるゆえんでもあるでしょう。 今回はロッソの作品から引き出されるテーマをいくつか立て、同時代の作品、現代の作品を交えてご紹介します。この素晴らしい作品を、心ゆくまでご堪能ください。 メダルド・ロッソ《Ecce Puer(この少年を見よ)》(1920–25年頃)撮影:大谷一郎 開催概要 東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(2階) 2026年3月3日(火)~ 2026年5月10日(日) 月曜日(ただし3月30日、5月4日は開館) 10:00–17:00(金曜・土曜は10:00–20:00)入館は閉館30分前まで 一般 500円 (400円) 大学生 250円 (200円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込み。 5時から割引(金・土曜) :一般 300円 大学生 150円 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。入館の際に、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 「友の会MOMATサポーターズ」、「賛助会MOMATメンバーズ」会員の方は、会員証のご提示でご観覧いただけます。 「MOMAT支援サークル」のパートナー企業の皆様は、社員証のご提示でご観覧いただけます。(同伴者1名迄。シルバー会員は本人のみ) 本展の観覧料で入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」もご覧いただけます。 東京国立近代美術館

No image

No image

Food & Drink

館内での飲食について 作品保護のため、美術館内での飲食はご遠慮ください。水分補給は、美術館外の屋外休憩スペース(日陰エリア)でお願いいたします。また、2階テラスの休憩スペースでは飲食が可能です。1階入口付近には自動販売機があり、1・2・4階には給水機を設置しています。 ラー・エ・ミクニ 三國清三がプロデュースしたレストラン「ラー・エ・ミクニ」。「芸術と料理」をテーマにフレンチとイタリアンの融合をアートします。レストランの大きな窓からは皇居を彩る四季折々の自然の風景をお楽しみいただけます。メニュー等の詳細はレストランの公式サイトをご覧ください。 席数 店内 38席 テラス 20席 (テラスに喫煙スペースあり) 営業時間 ランチ11:30~15:00(L.O.14:00) ディナー17:30~21:00(最終入店19:00)※ディナータイムの営業は予約のみとさせていただきます。 定休日日曜日のディナー および 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始※最新情報はラー・エ・ミクニ 公式サイトをご確認ください ご予約 オンライン予約はレストランの公式サイトで承っております。 03-3213-0392 住所 東京都千代田区北の丸公園3-1 東京国立近代美術館内

先生のための鑑賞日(コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ)

コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ 先生のための鑑賞日 東京国立近代美術館では、企画展「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」におきまして、先生のための鑑賞日を開催いたします。 2025年7月18日(金)~21日(月・祝)の4日間、小学校・中学校・高等学校の教職員に限り、本展と、同時開催中の所蔵作品展「MOMATコレクション」を無料でご覧いただけます。 2025年7月18日(金)10:00~20:00 2025年7月19日(土)10:00~20:00 2025年7月20日(日)10:00~17:00 2025年7月21日(月・祝)10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで、どの時間帯でも可 東京国立近代美術館 小学校・中学校・高等学校の教員および職員 無料 事前申込は不要です。学校の教職員であることを証明するもの(例:職員証、健康保険証、名刺など)を1階インフォメーションカウンターにてご提示ください。 いずれの身分証明書を持たない場合には、「先生のための鑑賞日」ページに掲載の「観覧申込書」(PDF)をダウンロードしてご記入のうえ、当日ご持参ください。 お問い合わせ 東京国立近代美術館 教育普及室 メール: school@momat.go.jp *教員向けプログラムの情報をメールでお知らせします(不定期発行・年数回程度)。

先生のための鑑賞日(アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦)

「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」 先生のための鑑賞日 東京国立近代美術館では、企画展「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」におきまして、先生のための鑑賞日を開催いたします。 2025年12月19日(金)~21日(日)の3日間、小学校・中学校・高等学校の教職員に限り、本展と、同時開催中の所蔵作品展「MOMATコレクション」を無料でご覧いただけます。 山崎つる子 《作品》 1964年芦屋市立美術博物館蔵 © Estate of Tsuruko Yamazaki, courtesy of LADS Gallery, Osaka and Take Ninagawa, Tokyo 2025年12月19日(金)10:00~20:002025年12月20日(土)10:00~20:002025年12月21日(日)10:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで、どの時間帯でも可 東京国立近代美術館 小学校・中学校・高等学校の教員および職員 無料 事前申込は不要です。学校の教職員であることを証明するもの(例:職員証、健康保険証、名刺など)を1階インフォメーションカウンターにてご提示ください。 いずれの身分証明書を持たない場合には、「先生のための鑑賞日」ページに掲載の「観覧申込書」(PDF)をダウンロードしてご記入のうえ、当日ご持参ください。 お問い合わせ 東京国立近代美術館 教育普及室 メール: school@momat.go.jp *教員向けプログラムの情報をメールでお知らせします(不定期発行・年数回程度)。

MOMATハイライトツアー

撮影:加藤健 東京国立近代美術館の所蔵作品5~6点の紹介を通して、ガイドスタッフの視点から「日本の近代美術」の魅力を伝えるツアープログラムです。春まつりの開催にあわせ、春にちなんだ作品も交えながらご案内します。 2026年3月13日(金)、20日(金・祝)、27日(金)、4月3日(金)、4月10日(金)10:15~/15:00~/16:00~/17:00~/18:00~(各回30分程度) どなたでも なし 4階エレベーター前ホール(MOMATコレクション展示室内) 無料(要観覧券) ご参加にあたって: プログラムの特性上、ガイドスタッフや作品の事前周知はしておりません。ご了承ください。 天候や館内の状況その他により、予告なく中止することがあります。 お問い合わせ 東京国立近代美術館 教育普及室メール: volunteer@momat.go.jp

ガイドスタッフによる所蔵品ガイド

撮影:落合由利子 ガイドスタッフによる所蔵品ガイド MOMATガイドスタッフ(ボランティア)が選んだ所蔵作品2点を、対話を交えて鑑賞します。ガイドスタッフ・作品は毎回変わります。その日出会った作品や参加者との対話をお楽しみください。春まつり期間は30分で行います。お気軽にご参加ください。 開館日の11時~(30分程度)※ 3月14日(土)、28日(土)、30日(月)は実施しません。 どなたでも なし 4階エレベーター前ホール(MOMATコレクション展示室内) 無料(要観覧券) ご参加にあたって: プログラムの特性上、ガイドスタッフやガイド作品の事前周知はしておりません。ご了承ください。 災害や会場の混雑状況等により、予告なく中止することがあります。 お問い合わせ 東京国立近代美術館 教育普及室メール: volunteer@momat.go.jp

ガイドスタッフによる所蔵品ガイド

撮影:加藤健 ガイドスタッフによる所蔵品ガイド MOMATガイドスタッフ(ボランティア)が選んだ所蔵作品数点を、対話を交えて鑑賞します。ガイドスタッフ・作品は毎回変わります。その日出会った作品や参加者との対話をお楽しみください。 開館日の11時~(50分程度)※ 3月7日(土)は実施しません。 どなたでも なし 4階エレベーター前ホール(MOMATコレクション展示室内) 無料(要観覧券) ご参加にあたって: プログラムの特性上、ガイドスタッフやガイド作品の事前周知はしておりません。ご了承ください。 災害や会場の混雑状況等により、予告なく中止することがあります。 お問い合わせ 東京国立近代美術館 教育普及室メール: volunteer@momat.go.jp