見る・聞く・読む

ヒルマ・アフ・クリント展は、とても楽しみにしていた展覧会である。というのは、アフ・クリント(1862–1944)の活動時期が、私の興味のあるスウェーデン児童文学の第一黄金期と重なるからだ。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、スウェーデンの子どもの本の文化は大きく花開いた。のちにスウェーデンの国民的絵本作家となるエルサ・ベスコフ(1874–1953)が絵本を世に送りはじめたのも、セルマ・ラーゲルレーヴ(1858–1940)によって名作『ニルスのふしぎな旅』(初版1906–07)が書かれたのも、まさにこの時代なのだ。アフ・クリント自身、王立芸術アカデミーで学んだあと、児童書の挿画に関わっていた時期があったという。

19世紀後半、スウェーデンでは産業革命が遅ればせながら進み、社会構造が大きく変わりつつあった。工業化に伴い地方の人口が都市部に流れ、中産階級が台頭。印刷技術が進歩したおかげで、それまで上流階級の人しか手にできなかった「本」というものが大衆にも普及する。子ども向けの出版物も盛んに刊行されるようになり、その結果、女性の働く場がまだまだ限られていた時代に、才気ある女性芸術家たちは物語の書き手、挿画の描き手として新たな活躍の場を得たのだった。

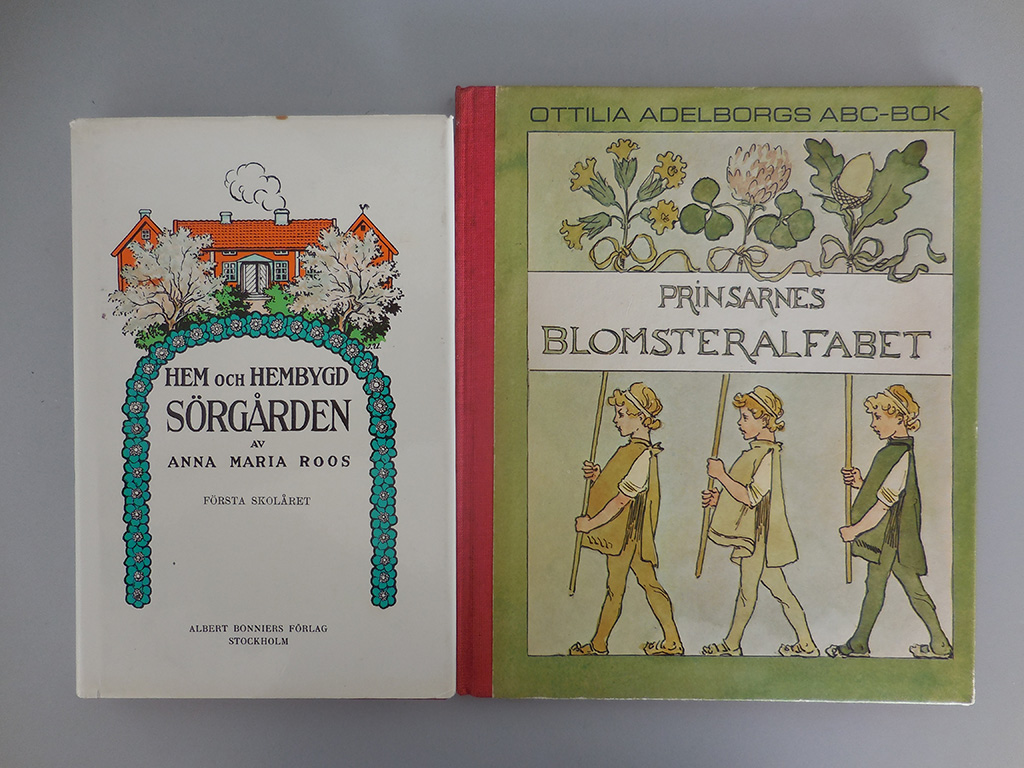

右:オッティラ・アーデルボリ『王子たちの花アルファベット』1968年(初版1892年)

教育への関心も高まった。エレン・ケイ(1849–1926)が、スウェーデンのみならず世界の教育観に大きな影響を与えることになる『児童の世紀』を発表したのは、1900年。社会構造の変化が進むなか、教育関係者の間では、急速に失われつつあるスウェーデンらしさを見直し、かつ、新しい時代にも目を向けた教育改革の必要性が説かれ、「子どもたちに自国について楽しく学べる教科書を」という教師たちの熱い思いが、『ニルスのふしぎな旅』を生むきっかけとなった。

一方、当時のヨーロッパでは神智学の思想が広まっていた。スウェーデンも例外ではなく、知識人や芸術家たちに少なからざる影響を与え、わけても深く傾倒していったひとりがアフ・クリントだった。アフ・クリントがスピリチュアルな世界に興味を持ちはじめたのは、芸術アカデミーに入学する以前、17歳前後といわれている。やがて彼女は、見たものをそのまま描くことがよしとされていた芸術アカデミーの教えからも、当時の子どもの本の挿画の主流だったアール・ヌーボー様式からも離れ、独自の世界を築いていく。たとえ、それが啓示によるものだったとしても、信じた道を突き進むことができたのは、画家としての才能と努力があってのことだろう。

本展では、アフ・クリントが精神世界を探求しつづけ、抽象表現をきわめていく過程がわかりやすく展示されている。その変遷をたどりながら歩を進めていくのは、実にスリリングな体験であった。初めのうちは彼女の生い立ちや時代背景を頭の隅に置いて作品と向きあっていた私だったが、つぎつぎと繰りだされる、いい意味で予測のつかない表現方法に圧倒され、いつのまにかどっぷりとその世界に浸っていたのだ。

なかでも今回のハイライトといえる〈10の最大物、グループIV〉の周回式の展示室では、作品に描かれたループに導かれるが如く何度も部屋をまわった。ブルーを背景とした幼年期、パステルカラーの中に現れる黒が印象的な青年期と成人期、最も明るいトーンの老年期、そして老年期から再び幼年期へ——まさに輪廻転生である。初めて見る絵なのにどこか懐かしく、さまざまな花のモチーフが浮かんでは消え、あるいは形を変えていく作品たちを見ていると、まるで母親の胎内を漂っているかのような気さえしてきたのが、とても不思議でならなかった。

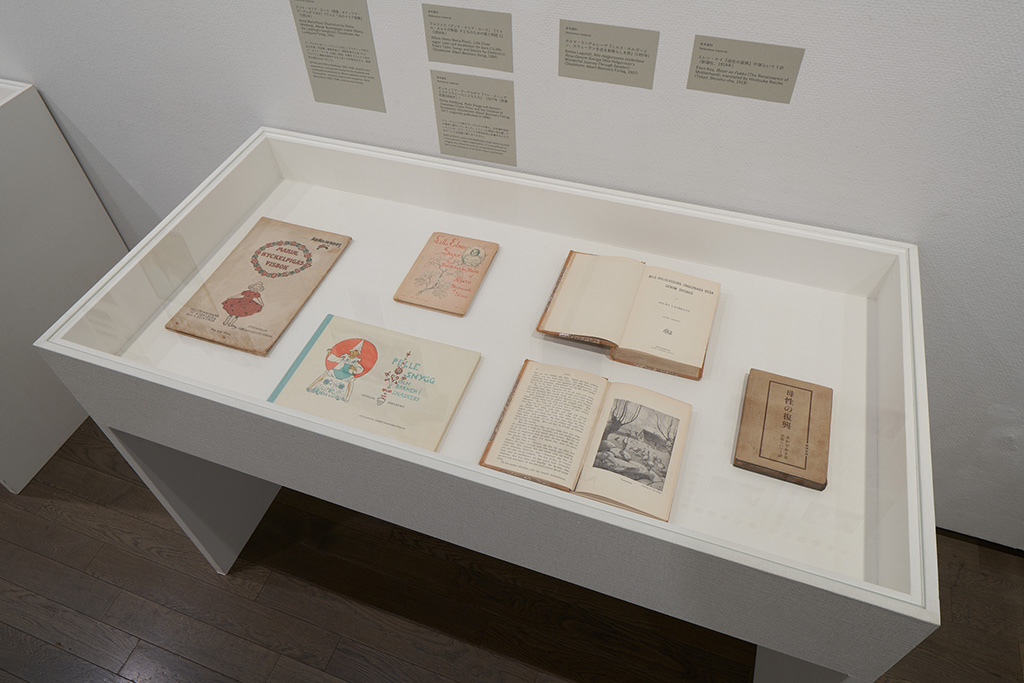

アフ・クリントと当時の文化人たちとの関わりがわかるコーナーでは、スウェーデン児童文学史ではお馴染みの画家オッティリア・アーデルボリ(1855–1936)と作家アンナ・マリア・ロース(1862–1938)の名前が目に付いた。このふたりはアフ・クリントと親交があり、とくに神智学にも精通していたロースとアフ・クリントが互いに影響を与えあったことは想像に難くない。当時の才媛が集結していた児童文学界隈の人的交流を思うと、本当に凄い時代だったのだと深い感動を覚える。それぞれの分野の先駆者となり、スウェーデンにおける女性の地位向上にも貢献した彼女たちの功績に、改めて敬意を表したい。

公開日: