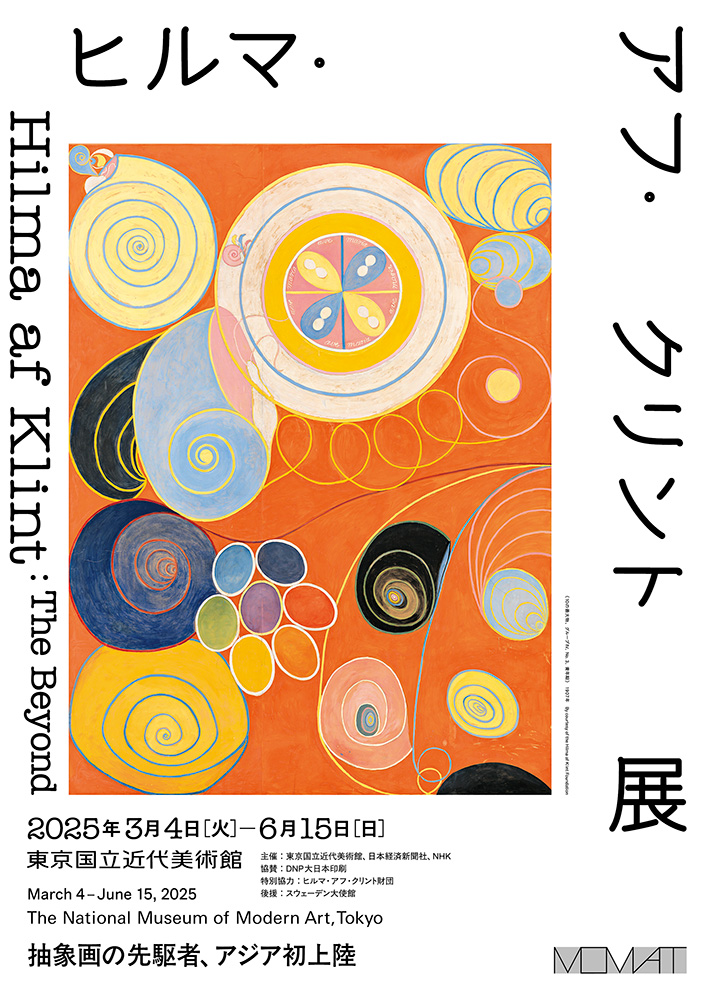

展覧会

ヒルマ・アフ・クリント展

会期

-会場

東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

抽象絵画の先駆者、ヒルマ・アフ・クリント(1862–1944)のアジア初となる大回顧展です。スウェーデン出身の画家アフ・クリントは、ワシリー・カンディンスキーやピート・モンドリアンら同時代のアーティストに先駆け、抽象絵画を創案した画家として近年再評価が高まっています。彼女の残した 1,000点を超える作品群は、長らく限られた人々に知られるばかりでした。1980 年代以降、ようやくいくつかの展覧会で紹介が始まり、21世紀に入ると、その存在は一挙に世界的なものとなります。2018年にグッゲンハイム美術館(アメリカ、ニューヨーク)で開催された回顧展は同館史上最多*となる60 万人超もの動員を記録しました。*2019年時点

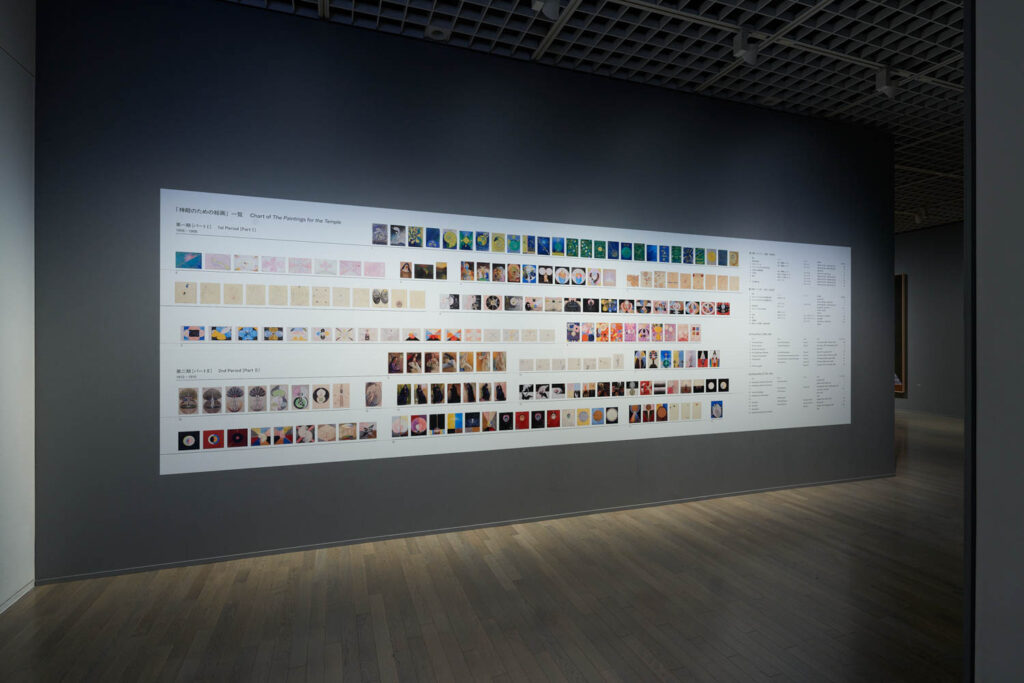

本展では、高さ3mを超える10点組の絵画〈10の最大物〉(1907年)をはじめ、すべて初来日となる作品約140点が出品されます。代表的作品群「神殿のための絵画」(1906–15年)を中心に、画家が残したスケッチやノート、同時代の秘教思想や女性運動といった多様な制作の源の紹介をまじえ、5章立ての構成により画業の全貌をご覧いただきます。

ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)

ヒルマ・アフ・クリントはスウェーデンの裕福な家庭に育ち、王立芸術アカデミーを優秀な成績で卒業、職業画家として活動しました。一方で神秘主義などの秘教思想やスピリチュアリズムに傾倒し、交霊術の体験を通してアカデミックな絵画とは異なる抽象表現を生み出します。表現の先駆性や緻密な体系性など、モダン・アート史上、きわめて重要な存在として評価されています。

見どころ

すべて日本初公開。「神殿のための絵画」をはじめ約140点で画業の全貌を明らかに

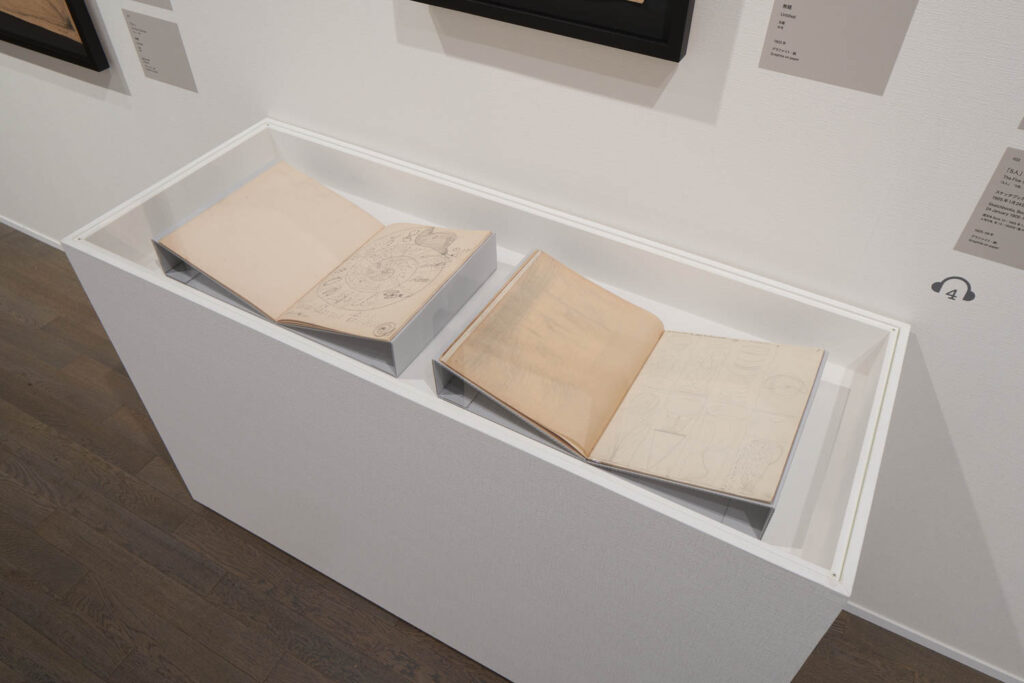

画家の存命中、および死後も長らく、ほとんど展示されることのなかった作品約140点が一堂に。ヒルマ・アフ・クリントの今日の評価を決定づけた代表的作品群「神殿のための絵画」(1906–15年)を中心に、ノートやスケッチなども展示し、画家の制作の源泉を探るとともに、画業の全貌をご紹介します。

圧巻の大作〈10の最大物〉で体感する無限の創造力

本展のハイライトは、代表的作品群「神殿のための絵画」のなかでも異例の巨大なサイズで描かれた〈10の最大物〉(1907年)。人生の四つの段階(幼年期、青年期、成人期、老年期)を描いた10点組の大作で、高さは3メートルを超えます。多様な抽象的形象、画面からあふれでてくるようなパステルカラーの色彩、そして圧倒的なスケールは、観る者を一瞬で引き込み、まるで異空間を漂うかのような唯一無二の体験に誘います。

章立て・主な展示作品

1章 アカデミーでの教育から、職業画家へ

ヒルマ・アフ・クリントは1862年10月26日、ストックホルム(スウェーデン)の裕福な家庭の第四子として生まれました。父親のヴィクトルは海軍士官で、天文学、航海術、数学などが身近にある環境は、後のアフ・クリントの制作に大きな影響を与えます。

1882年、アフ・クリントは王立芸術アカデミーに入学、正統的な美術教育を受けることになります。アカデミーは1864年より本格的に女性の入学を認めていたとはいえ、女性のアーティストは当時のスウェーデンではまだ数少ない存在でした。在学中に制作された人体デッサンにおける正確な形態把握、あるいはこの時期に制作されたと思われる植物図鑑のように緻密な写生などからは、彼女が習得した技術の高さを見て取ることができます。

1887年、アカデミーを優れた成績で卒業したアフ・クリントは、主に肖像画や風景画を手がける職業画家としてのキャリアを順調にスタートします。また児童書や医学書の挿画に関わったり、後にはスウェーデン女性芸術家協会(1910年発足)の幹事という実務的な仕事を担ったりと、多方面で活躍を見せました。

2章 精神世界の探求

ヒルマ・アフ・クリントがスピリチュアリズム(心霊主義:人は肉体と霊魂からなり、肉体は消滅しても霊魂は存在し続け、現世へ働きかけてくるという思想)に関心を持ち始めたのは1879年頃、彼女が17歳の時とされています。アカデミーでの美術教育(1882–1887年)と並行しながら、スピリチュアリズムはアフ・クリントの思想や表現を形成し、決定づける要因となっていきます。当時のストックホルムには秘教的思想を信奉する団体がいくつか存在していました。特に影響を受けたのは、ヘレナ・ブラヴァツキー(1831–91)が提唱し、世界的に受容された神智学(しんちがく)でした。アフ・クリントは瞑想や交霊の集いに頻繁に参加し、知識を深めていきます。

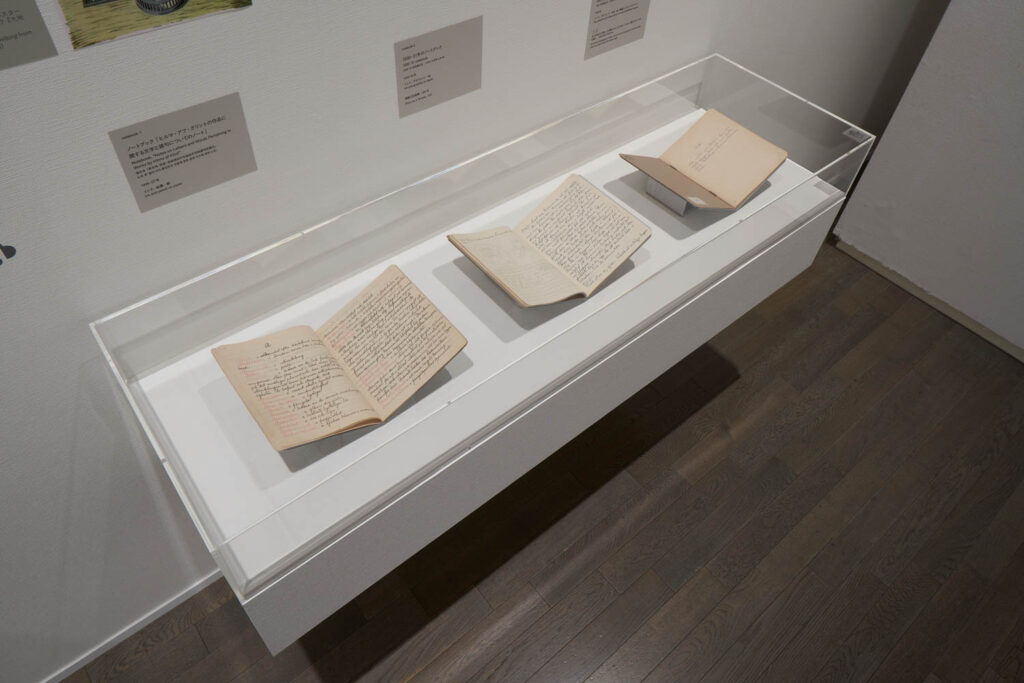

1896年、特に親しい4人の女性と「5人(De Fem)」というグループを結成し、以降、1908年頃まで活動しました。彼女たちは交霊術におけるトランス状態において、高次の霊的存在からメッセージを受け取り、それらを自動書記や自動描画によって記録しました。残されたドローイングの数は膨大で、波線の連なりが続くシンプルなものから、植物、細胞、天体など具体的なモチーフが認められるものなどヴァリエーションも多岐にわたります。アフ・クリントはこの体験を通じて、自然描写に根ざしたアカデミックなトレーニングを離れ、新しい視覚言語を生み出し始めます。

3章 「神殿のための絵画」

1904年、アフ・クリントは「5人」の交霊の集いにおいて、高次の霊的存在より、物質世界からの解放や霊的能力を高めることによって人間の進化を目指す、神智学的教えについての絵を描くようにと告げられます。この啓示によって開始されたのが、全193点からなる「神殿のための絵画」です。

「神殿のための絵画」は途中4年の中断期間を挟みつつ、1906年から1915年まで約10年をかけて制作されました。サイズ、クオリティ、体系性、すべての面からアフ・クリントの画業の中核をなす作品群で、〈原初の混沌〉〈エロス〉〈10の最大物〉〈進化〉〈白鳥〉といった複数のシリーズやグループから構成されています。円や四角形といった幾何学図形、花びらや蔓といった植物由来の装飾的モティーフ、細胞、天体を思わせる形態など、実に多様な要素から構成されたこれらの作品群は、そのすべてが、眼に見えない実在の知覚、探求へと向けられています。

〈10の最大物〉

1907年、アフ・クリントは、人生の4つの段階(幼年期、青年期、成人期、老年期)についての「楽園のように美しい10枚の絵画」を制作する啓示を受けます。乾きの早いテンペラ技法*でわずか2か月のうちに巨大なサイズの10点は描かれました。技法やサイズなど、彼女がかつて賞賛したルネサンス期イタリアの祭壇画が持つ荘厳さを彷彿とさせます。

*テンペラ技法:卵などを固着剤として使った絵具で描く西洋絵画の伝統的な技法

アフ・クリントの生きた時代において、彼女が探求した眼に見えない実在とは、精神世界にのみ関わる重要事ではありませんでした。たとえばトーマス・エジソン(1847–1931)やニコラ・テスラ(1856–1943)による電気に関わる発明、ヴィルヘルム・レントゲン(1845–1923)によるX 線の発見、キュリー夫妻(ピエール[1859–1906]、マリー[1867–1934])による放射線の研究など、19世紀後半から20世紀初頭にかけて展開された科学分野における画期的な発明や発見の数々もまた、肉眼では見ることのできない世界の把握に関わるものでした。この時代のスピリチュアリズムなど神秘主義的思想には、こういった科学的実践と共通する探求として、関心が寄せられていた側面があるのです。

この精神的・科学的探究が、20世紀初頭の芸術運動、とりわけ抽象的、象徴的な表現に与えた影響は絶大なものでした。精神的世界と科学的世界、双方への関心を絵画として具現化した「神殿のための絵画」の存在こそ、アフ・クリントが今日、モダン・アートにおける最重要作家の一人として位置づけられる所以です。

〈白鳥〉

具象的な白鳥が抽象的、幾何学的形状に変化し、最後再び具象性に回帰するプロセスが全24点で表現されます。具象と抽象、光と闇、生と死、雄と雌といったアフ・クリントの関心事である二項対立とその解消が、さまざまなレベルで展開していきます。

4章 「神殿のための絵画」以降:人智学への旅

「神殿のための絵画」を1915年に完結させた後、アフ・クリントの制作は、いくつかの展開を見せます。1917 年の〈原子シリーズ〉や1920年の〈穀物についての作品〉などは、自然科学と精神世界双方への関心や、眼に見えない存在の知覚可能性という点において「神殿のための絵画」に連なるものですが、表現としては、より幾何学性や図式性が増しているのが特徴です。

1920年に介護していた母親が亡くなると、以前より関心を寄せていた神智学から分離独立した「人智学(じんちがく)」への傾倒を深め、1920年から30年にかけて人智学の本拠であるドルナッハ(スイス)に幾度も長期滞在します。人智学の創始者ルドルフ・シュタイナー(1861–1925)に、思想面だけでなく作品制作でも強い影響を受けたアフ・クリントは、幾何学的、図式的な作品から、水彩のにじみによる偶然性を活かし、色自体が主題を生み出すような作品へとその表現を変化させていきました。

5章 体系の完成へ向けて

1920年代に始まる水彩を中心とした制作は、人智学や宗教、神話に関わるような具体的モティーフを回帰させながら、晩年まで続きます。なかには《地図:グレートブリテン》のように、上空から見たイギリスへ、南東(ドイツ)から不吉な風を吹きかける人物が描かれた、後の第二次世界大戦を思わせるような予言的作品も残しています。

制作の一方で、1920年代半ば以降、アフ・クリントは自身の思想や表現について記した過去のノートの編集や改訂の作業を始めます。アフ・クリントの後半生においては、この編集者的、アーキビスト的作業が、あるいは制作以上に大事な仕事であったのではないかとも思われます。特に注目すべきは「神殿のための絵画」を収めるための建築物の構想です。制作が完了してからすでに15年以上経過した1930年代にもなお、作品を収める理想のらせん状の建築物について記し、建物内部の具体的な作品配置計画の検討も重ねていました。この神殿が実現することはありませんでしたが、こういった自らの思想の絶えざる編集と改訂の作業は、絵画制作を含むアフ・クリントの仕事全体が、いかに厳密な体系性を目指していたかの証左となるものでしょう。

1944年、1,000点をはるかに超える作品やノート類の資料などすべてを甥に託し、アフ・クリントは81歳の生涯を閉じました。

カタログ

ヒルマ・アフ・クリント展 図録

刊行日:2025年3月4日

価格:3,850円(税込)

仕様:A4変型、無線綴じオープンバック製本

頁数:288ページ

言語:日本語、英語

発行:日本経済新聞社

目次

彼方よりの絵画|三輪健仁(東京国立近代美術館)

図版

1 章 アカデミーでの教育から、職業画家へ

2 章 精神世界の探求

3 章 「神殿のための絵画」

4 章 「神殿のための絵画」以降:人智学への旅

5 章 体系の完成へ向けて

認識の階梯:ヒルマ・アフ・クリントの絵画|岡﨑乾二郎(造形作家、評論家)

資料

ストックホルムの人智学協会におけるヒルマ・アフ・クリントの講演(1924 年12月6日頃)

人智学協会における絵画作品の紹介に際しての前置き(1937年4月16日)

ヒルマ・アフ・クリントとその作品

年譜

主要参考文献

作品リスト

展示風景

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

- 会期

-

2025年3月4日(火)~6月15日(日)

- 休館日

-

月曜日(ただし3月31日、5月5日は開館)、5月7日

- 開館時間

-

10:00-17:00(金・土曜は10:00-20:00)

- 入館は閉館の30分前まで

- 観覧料

-

一般 2,300円(2,100円)

大学生 1,200円(1,000円)

高校生 700円(500円)- ( )内は20名以上の団体料金、ならびに前売券料金(販売期間:1月21日~3月3日)。いずれも消費税込み。

- 中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。

- キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は、学生証・職員証の提示により団体料金でご鑑賞いただけます。

- 本展の観覧料で入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)、コレクションによる小企画「フェミニズムと映像表現」(2Fギャラリー4)もご覧いただけます。

- チケット

-

- 東京国立近代美術館の窓口では会期中の開館日に限り当日券を販売いたします。前売券の販売はございません。

- 前売券やスペシャルチケット、オンラインチケットや各種プレイガイドでのご購入方法は本展公式サイトをご確認ください。

- 相互割引

-

下記の美術展・映画との相互割引を実施。チケット売り場でご購入の際、チケット/半券のご提示で、1枚につきヒルマ・アフ・クリント展当日券1枚を100円割引いたします。

美術展

- 「西洋美術、どこから見るか?」国立西洋美術館(上野公園)

- 「没後120年 エミール・ガレ:憧憬のパリ」サントリー美術館(六本木)

- 「異端の奇才―ビアズリー」三菱一号館美術館(丸の内)

- 「ミロ展」東京都美術館(上野公園)

- 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」東京都現代美術館(木場公園)※4/29より、東京都現代美術館の3展セット券は適用外

映画

- 「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」ユーロスペース(渋谷)

*使用前のチケット・使用後の半券いずれもご利用可能です。

*購入後の割引はできません。

*オンラインチケットのご購入に割引は適用されません。

*映画との相互割引については、高校生は対象外です。

*そのほかの割引との併用不可。 - 主催

-

東京国立近代美術館、日本経済新聞社、NHK

- 協賛

-

大林組、DNP大日本印刷

- 特別協力

-

ヒルマ・アフ・クリント財団

- 後援

-

スウェーデン大使館