見る・聞く・読む

歴史を踏まえて戦時の絵画を分析し、戦争の記憶で紡いだ作品を辿る「記録をひらく 記憶をつむぐ」展。終戦80年の節目の年に相応しく、写真史を研究する筆者にとっても見逃せない展覧会だった。

藤田嗣治、向井潤吉、田村孝之介、難波香久三(かくぞう)などの絵画作品は、内閣情報部発行の週刊グラフ誌『写真週報』や、陸軍の委嘱により名取洋之助が制作した英文対外宣伝グラフ誌『SHANGHAI』などに散見される。グラフ誌調査のために『陸軍美術展集』(陸軍美術協会、1944年)などの画集で作品を確認してきたが、実物のサイズは巨大で色彩も多様。次々に展開される戦争画は、常設展で数点ずつ観る時とは比べものにならぬ「時代の気分」を振りまいて、会場に異様な雰囲気を醸し出していた。

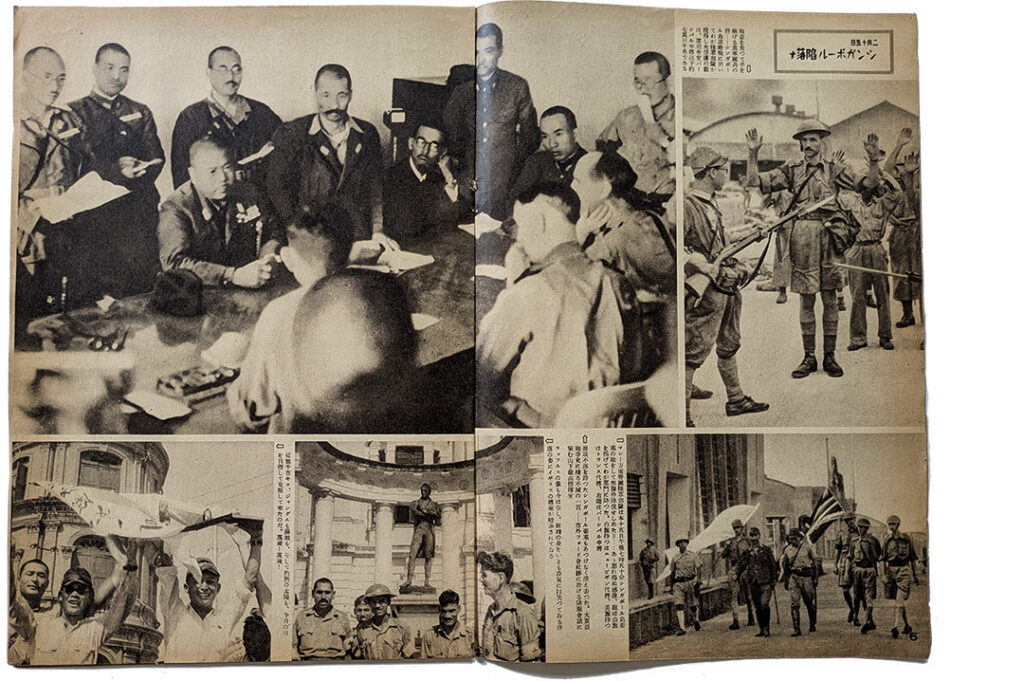

歩みを進めると、写真をもとに描かれた作品も展示されていた。宮本三郎《山下、パーシバル両司令官会見図》(1942年)[図1]は、影山光洋(朝日新聞)や石井幸之助(東京新聞)が撮影した取材写真[図2]と同構図。鶴田吾郎《神兵パレンバンに降下す》(1942年)は写真を再構成した印象で、対外宣伝グラフ誌『FRONT』7号(落下傘部隊号、1943年)を想起させた。描かれた「作戦記録画」「戦争記録画」は、勿論単なる記録ではなく、モノクロの写真をカラー化し、内容を明確にする要素や絵としての魅力を加え、見上げるようなサイズによって当時の観衆に威容を見せつける目的もあっただろう。

女流美術家奉公隊による《大東亜戦皇国婦女皆働之図》(1944年)二部作[図3]は、グラフ誌の切貼りを下絵に、農村漁村の生活や赤十字看護婦、工場での勤労奉仕など、女性の銃後生活を描いたコラージュ作品だ。素朴ながら明るい色調で、多人数によって描写された光景で構成された画面が1930年代の万国博覧会出品の写真壁画(フォトモンダージュ)に重なった。そして、男性作家単独による重厚な作品が続く後に女性集団による同図が配置されていることで、当時の女流画家の境遇≒女性の社会的地位や、戦争が激化していた1944年に制作された意味などを考えさせられた。

「アジアへの/からのまなざし」の章で猪熊弦一郎の《長江埠の子供達》(1941年)[図4]を観て、現実には存在しない作品を夢想した。猪熊の描く子どもたちが向ける「他者のまなざし」が、かつて筆者が研究した森堯之(たかゆき)の写真〈朝鮮・1939年〉シリーズにある2カット1に通じると感じたのだ。

森はシュルレアリスムの画家だが、1938年に日本工房カメラマンとなり、対外宣伝グラフ誌『NIPPON』18号(朝鮮特集号、1939年)のために朝鮮を取材した。その写真は多分に演出的ではあるが、朝鮮の伝統文化や、矍鑠(かくしゃく)とした老人、温和な女性たちの明朗な姿が写されている。一方、出会って咄嗟にシャッターを切ったと思われる不使用の2カットでは、老人が睨み、女性は苦しげに視線をそらしている。編集者の望む写真を撮る中でも、大日本帝国統治下市民の苦悩を見逃さなかった森の感性が読み取れる。しかし、この2カットはネガ調査の過程で見出したもので、当時のグラフ誌には使われていない。猪熊の絵画作品に対して「画家が現地で肌で感じた疎外感を率直に表した、当時としては稀有な作例」と解説されているのを読み、本来画家である森が朝鮮を描いたならばどのような作品になったのだろうかと、思わずにはいられなかった。

さて、本展では絵画のみならず、グラフ誌やポスター、絵葉書ほか、戦時の視覚メディアも多数展示されている。頻出する『写真週報』は、第一室のキャプションに「戦時下の社会状況を示す資料として適宜挿入」「国策宣伝のメディアという性格を理解したうえで読み解く必要がある」と記されている。いかにも、画家の“彩管報国”同様に、写真家たちは“写真報国”を求められていた。

総力戦下の視覚表現者は、画家も写真家もデザイナーもスローガン執筆者も編集者も、あらまほしき世論を喚起するためのテーマを命じられて、持てる技術を駆使した。彼らが生きていた時代/社会を直視せよと、そして、今日観た者がどのように考え/行動するのかと、全ての展示物が迫ってくるように感じた。

総じて、戦争記録画を中心としながら様々な表現手段に目配りし、戦後については市民の回想画、そして、戦争画を担った画家の苦悩にまで目を向けた、濃厚で見応えのある展覧会だった。アメリカより無期限貸与という形で返還された戦争美術の作品収蔵館であることに向き合い、「国立」の美術館でこのような企画を実現した担当諸氏の気骨と覚悟に敬意を表したい。

チラシなし、図録なしが話題ではあるが、ご担当こそはこれを残念に思っているのではないだろうか。今日の見解を広く、後世にも問うために、いずれ書籍としてまとめられることを期待している。

註

1 『森堯之写真展 朝鮮・1939年』(JCIIフォトサロン、2018年)29頁および解説参照

公開日: