の検索結果

の検索結果

紙塑人形 独楽

【イベント】特別公開 ガラスの向こうの気になる「アレ」

10月25日の移転開館記念日にあわせ、エントランス正面の中庭(通常は立入り禁止)を開放します。金子潤の作品を間近で鑑賞しませんか。記念撮影もOK! 日時:2023年10月25日(水)9:30~18:00場所:国立工芸館中庭 ※雨天中止※撮影はお客様ご自身でお願いします 金子潤《無題 13-09-04》2013年 写真:太田拓実

No image

No image

適格請求書発行のお願いについて

詳細は以下のリンクをご覧ください。

No image

No image

磯井正美

「水のいろ、水のかたち展」こどもセルフガイドの作り方

国立工芸館では、夏季開催の展覧会にあわせて、子ども向けセルフガイドを作成しています。移転前の東京国立近代美術館工芸館時代から数えて、工芸館のオリジナルこどもセルフガイドは、今夏の「水のいろ、水のかたち展」で21種目となりました。 当館のこどもセルフガイドの大半は折本で、次に多いのはカード形式です。無償配布なので予算の都合…というのもありますが、完全に綴じた冊子体とは異なる構造も、鑑賞を促す仕掛けのひとつとなります。まず紙をどう折るか。作品図版との出合いのリズムやタイミングを計ります。全部伸ばし切ったときのサイズ感。子どもがタテに持っても引きずりにくく、ヨコに広げて一覧する視線の動きも想定します。そしてオモテとウラとの関係性。石川移転後の工芸館は、会場が1階(展示室1)と2階(展示室2・3)とに分かれたので、今回はフロアを表裏に分けてレイアウトしました。畳んだときの外側には1階の作品2点。表紙と奥付要素は作品数が少ないこちらの面にまとめ、「2階へつづく」矢印で、鑑賞者の館内でのアクションと連動させます[図1上]。紙を返した中面には、階段を上がり、2部屋に分かれた展示品をずらりと並べました。着物は会期半ばで展示替するので、延べ5点を掲載[図1下]。図版サイズを小さくしたくなるところですが、写真に切り取った視覚情報を目の前の展示品と比較し、発見を促すためにどんとアップで迫った印象とするのが工芸館風。文字は図版に沿わせて、視界に収めやすい2ページ(2折)単位で基本レイアウトを考えます。文字を読むときには写真がチラ、写真を眺めるときにも見出しがスッと忍んで来る、そんな風にしたいのです。 ここまで、セルフガイドの枠組み——形式やサイズと作品の割付などの話にずいぶん文字数を費やしてしまいました。とはいえ実際の制作でも、私たちにとってはここが一番の思案のしどころです。掲載作品の選定はこの時点までに、印刷物の設計と同時に進めています。展覧会のテーマをより効果的に伝えるために、印刷物のなかでもうひとつの展示空間を開く感覚です。ここまできたら、あとは必要な作業に集中するだけです。作品を通して伝えたい事柄を一旦写真に抽出し、そこにキャプションを添えていきます。 青い大きな文字は平仮名だったら読める小さなお子さん用。「読める」というのは文字を覚えた子どもたちにとっては誇りであり、新たな文字群は挑戦状です。まだ黙読は難しいと思いますので、会場ではぜひ声に出して読み、自らの声が耳に届き、頭蓋をそっと震えさせる体験とともに作品を味わいましょう。ただし「優しい声」で。どんな声が「優しい声」なのかは、案外子どもたち自身が工夫を凝らしてくれます。 さて、青い文字で書いたのは、作品を見るうえで提案したいキーワードです。まずは「ざぶーん」「うるうる」のような五感を起点とするオノマトペのグループ。「みぎへ ひだりへ」「つかってみたい」「ごーじゃす!」などの語句には、子どもたちの日常や経験を作品へのアプローチに重ねました。反対に「どとう(怒濤)」と「あぼし(網干)」は難解です。前者は荒々しい大波を指し、後者は漁網を干す情景から生まれた日本の伝統文様の名前ですが、きっと大人でもすぐに説明できなかったり、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。タイトルや主題であっても触れずにおくのが一般的かもしれません。が、子どもたちと一緒に鑑賞していると、こうした難しい言葉は「大人っぽく」て「カッコイイ」らしく、呪文のように嬉しそうに唱える子も多いのです。まずは未知の語感を楽しみ、そこに含まれる日本の美的感性に瞬時触れる機会となればと思います。 青い文字の下、少し小さな文字で書いたテキストは大きなお子さん用です。キーワードに収れんさせた造形の力やそれを支える素材・技法をほんの少しずつ紹介しました。うっかりするとレシピブックのようになりがちな工芸の解説ですが、このセルフガイドでは、展覧会の趣旨に従い、「水」という普遍的な主題との距離感に焦点を置きました。 配布対象は「小学生以下」で、未就学児にも(ベビーにも!)お渡ししています。発達段階や個人差で受け止められる範囲や質は異なりますが、それも今年の夏だけの輝きです。一緒にお渡しする「ジロメガネ」(紙製の単眼鏡)とあわせ、ご家族のコミュニケーションツールとしてご活用いただけたらと願っております。 図1 「水のいろ、水のかたち展」こどもセルフガイド 外面(上)、中面(下)|六折・B6サイズ(折畳み時) 図2 「水のいろ、水のかたち展」 配布物一式|左は大人用リーフレット (『現代の眼』638号)

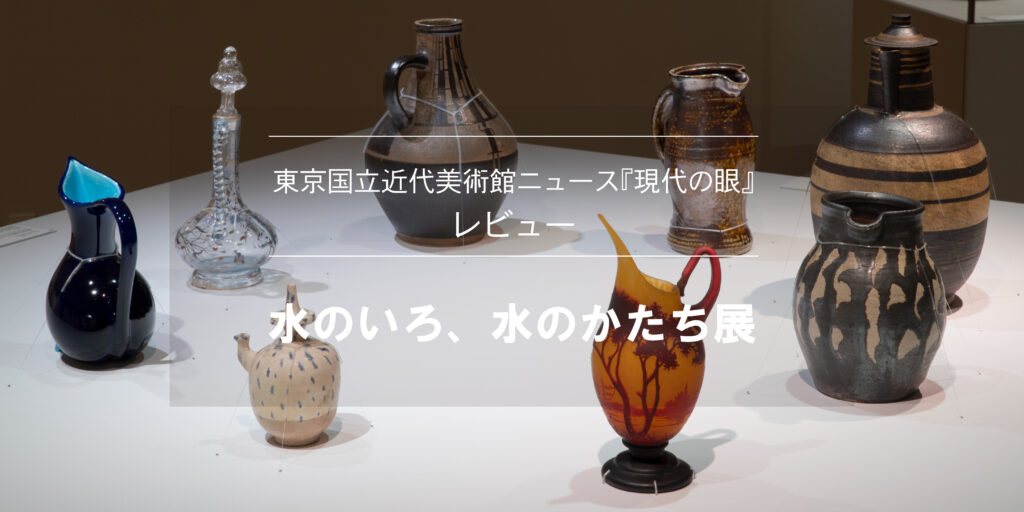

「水のいろ、水のかたち」の豊富なバリエーション

国立工芸館で開催したばかりの「水のいろ、水のかたち展」を拝見した。私事で恐縮ながら、工芸館の金沢移転は、ガラス芸術を専門とする私にとって、大変ショッキングな出来事だった。東京北の丸公園にあった工芸館は、展示品の鑑賞はもちろんのこと、学芸員の方々にさまざまにご教示いただいたり、作品をお借りしたり、最も回数を重ねて通った美術館のひとつであった。展示品の魅力もさることながら、旧近衛師団司令部庁舎(重要文化財)の建物の醸し出す風情が、たまらなく好きだった。すぐ側を首都高速道路が走る都会の只中にあって、ひとたび敷地内に入るとタイムスリップしたかのような、そんなノスタルジーを感じさせる存在であった。移転が話題になった頃、なんとも複雑な想いであったが、まさか自分が同館と同じく2020年に隣県富山に移住するとは…、一方的に不思議なご縁を感じていることを、この場を借りてお伝えさせていただきたい。 さて、「水」にまつわる展覧会と聞いて、どんな展示なのか想いを巡らしながら金沢に向かった。人々の生活に必要不可欠な水は、なおさら海に囲まれた島国・日本において非常に馴染み深く、草花と並んで、漆工や陶芸、染織品等、工芸品を飾るさまざまな文様になっている。流水文、波涛(はとう)文、漣(さざなみ)文、穏やかに連なる波が未来永劫続く平穏への想いと重ね合わされた青海波(せいがいは)文、波に鳥を併せた浜千鳥(はまちどり)文は、共に荒波を乗り越えていくという意味から家庭円満の吉祥文となった。また夏のひととき、暑さを和らげる夕立は着物の柄となり、涼をもたらす藍色は水を想起させ、ガラスの酒器に最も取り入れられた色である。しかし、第一章の「水のいろ、水のかたち」で紹介される作品群は、そんな伝統文様を纏った器や通念としての水の色をした作品ではなく、各作家が思い描く変幻自在な水の姿であった。まず惹きつけられたのは、生野祥雲斎の《竹華器 怒濤》[図1]であった。編む竹の幅を微妙に変えて大海原の荒波のうねりを大胆に表した作品は、轟音が聴こえてきそうなリズム感溢れる造形である。生野の作品が「動」であれば、同じ竹工芸で対照的に「静」として映ったのは、勝城蒼鳳の《波千鳥編盛籃 溪流》であった。故郷である栃木を流れる那珂川の水面が、石に砕け千変万化に移ろう姿を表したという平盆は、作者が考案した波千鳥編によって、起伏に強弱をつけながら揺らぐ川面を思わせる。波千鳥編とはよく言ったもので、せせらぎを鳥が啄む姿が見えるようである。また、松崎森平の漆器《螺鈿棗 海平らけし》には情緒が溢れていた。アトリエ近くの観音崎の海から発想を得たという棗には、日の光を受けて煌めく漣が、象嵌された螺鈿片の連なりによって繊細に表されている。「平らけし」とは平穏という意味だそうで、作家は観音崎公園の太平洋戦争の慰霊碑にある上皇陛下の詠まれた歌の「海平らけし」の言葉に感銘を受けたという。 さて、第二章「水のうつわ」では、さまざまな場面で使われる水の容器が展示されていた。日常の飲器として、淡島雅吉の愛嬌のあるコップ類《しづくグラスと氷入れ》がトップを飾り、ガレのデカンタ、ドームの水差し他、各国の容器が立ち並ぶ。クリストファー・ドレッサーと言えば機能主義とばかり思っていたもので、民藝調の陶製《水差し ラクダの背》の藍と緑が溶け合う色合いと曲線によるプロポーションが新鮮に映った。水を入れると言えば花器や茶器も含まれるが、その種類も素材もバリエーション豊かで見応えがある。重要文化財《伊賀塁座水指 銘 破袋》の、縁から腰へと分厚い釉薬が弾け飛び、大胆な亀裂の入った高台による堂々たる佇まいは、歴史を重ねた器こそが纏う風格すら感じられた。 最後となる第三章は、「水とともに」。直接水の表現ではないものの、何らかの「水」を想起させる器や染織、人形等が紹介される。中島直美の《Nature’s Talk 2005 –grenouille–》[図2]は、絹にシルクスクリーンで印刷された薄手の蛙の大群が、ぬめぬめとした水分を帯びながら侵食してくるようで、独特な不気味さを帯びている。一方で石井康治の清々しい青色の《礁》は澄んだ海を、岩田藤七の《貝》は夏の海の思い出を想起させるだろう。山田貢の《麻地友禅着物 朝凪》は、伝統文様である網干文が重なり合い、夏の早朝の穏やかな海辺の一コマを観る者に思い起させるだろう。「水」と言ってここまで多種多様な工芸品を紹介できるのは、世界各国、近現代のあらゆる工芸の秀作を網羅した工芸館のコレクションの厚みがあってこそと痛感した。 図1 生野祥雲斎《竹華器 怒濤》1956年 国立工芸館蔵撮影:米田太三郎 ©1984 図2 中島直美《Nature’s Talk 2005 –grenouille–》2005年 国立工芸館蔵撮影:石川幸史 (『現代の眼』638号)

ようこそ!「工芸トークオンライン」へ ―見る力に気づくためのプロセス

工芸トークオンラインは、web会議システム(Zoom)を使った鑑賞プログラムです。国立工芸館の所蔵品1点をご紹介し、参加者との対話を重ねていきます。時間は各回40~50分。いつも最後はお名残惜しく、異なる地に暮らす方々とともに作品にかけた花結びを解く気持ちで一期一会のひとときをクローズしています。 さて、工芸トークオンラインでは毎回複数の画像を用意しています。最初はグンと寄ったクローズアップです。個人差はあれども人の眼の機能は素晴らしく、関心を向けたところに実に素早くピントを合わせていくようです。そんな皆さんの優れた眼の代わりとするのですから、画像の選択と順列組み合わせの検討は重要です。 ところで工芸は、私たちにとって、とても身近なオブジェクトです。でもあまりに身近すぎて、なんといっても手に取ったり、身体を包まれたりするものだからか、その成り立ちについては見過ごしがちです。むしろいちいちと考えなくてもいい。造形の発端や理屈は模様や肌触りといった感覚的な喜びに換えて、いつの間にか享受させてしまう。それが工芸というものの在り方のようです。 そうした工芸の鑑賞をクローズアップ画像から展開するのは、まずは日ごろの関係性を一旦断ち切ってしまおうと考えたからでした。平常であれば否応なしに見えてしまう壺や茶わんや箱、着物などの工芸の「種類」。それらのフレーミングがもたらす固定観念より先に、そこで起きているさまざまな現象を味わいましょう。展覧会場では不可能な顔を寄せるほどの間近さで、作品への心理を近接させるプロセスです。 図1 初代宮川香山《色入菖蒲図花瓶》c.1897-1912国立工芸館蔵撮影:斎城卓 図1は実際にプログラムでご覧いただいた画像。最初に注目されたのは植物の美しさでした。「花が柔らかそう」「グラデーションがすごい」「葉っぱはシュッとしている」。発言の都度ファシリテーターがリアクションしながら描述を重ね、それが次の発言を促します。覗き込み、上下左右と走る眼と連動するように処々拡大。新たな発見。「右に(絵が)溶けているみたいなところがある」(図2)。そのわりに葉や花びらに幾筋も引かれた描線は他と変わらずクリアです。「!」「!?」「…これは何?」——感嘆符や疑問符と連なって、「図」優位だった視野のなかで「地」の存在が立ち上りました。 このようなタイミングで、当プログラムでは情報提供も行います。時間を費やすのはやはり素材技法について。そこが関心に占める大きなところとなるのは確かです。しかし知識の習得は終着点ではありません。「ナニデデキテルノ?」は2016年の所蔵作品展のタイトルでしたが、実のところこれは「何が心を震わせるのか」と同義です。情報は直感でつかんだ事柄を裏付けるための手立ての1つにすぎません。 それにしても、開始前には半ば腰が引けるように工芸の知識は何もないのだといっていた方々の、指し示す方向のなんと正しいこと。見ることでこんなにも作品に迫れるのかと毎度驚かされます。 図2 もう一度図2をご覧ください。背景に絵が溶け込むようだったのは、焼きもの(磁器)である本作にかけた釉薬(ゆうやく)への光の作用でした。ボディの材質を聞いてまた「?」が浮かびます。「焼きものにこんな風に絵が描けるのだろうか?」。ここで日常の経験も取り込まれます。「絵皿の模様はもっと色がくっきり塗り分けられていたような」。ぜひ自宅の器を触ってみてください。指の腹に模様の凹凸を感じるならばそれは上絵、つまり釉がけして焼成した上に模様を描き、再度焼いて定着させたものです。一方、釉下彩である本作では磁肌に滲むような色彩の妙が可能となり、後からかけた釉薬のガラス質の被膜がソフトフォーカスの効果ももたらして、花弁の柔らかさを一層引き立てました。 図3 全図に切り替わってまた声があがりました(図3)。「シュッとした」葉の生命感が底から口まで迸(ほとばし)り、ボディの形状と調和して「凛としている」という意見も出てきます。部分は全体を築き、全体は部分に息づく。その行ったり来たりをするうちに、別の回でしたが「作者の頭の中を覗き見たよう」という感想もいただきました。実際に皆さんがグッときたところが作り手の想いと重なり合うことも少なくないのです。見たことへの意識が見る力の拡張・深化を導きます。工芸トークオンラインを通して、そのお手伝いが少しでもできたら嬉しいです。 (『現代の眼』637号) 過去の教育普及レポート