展覧会

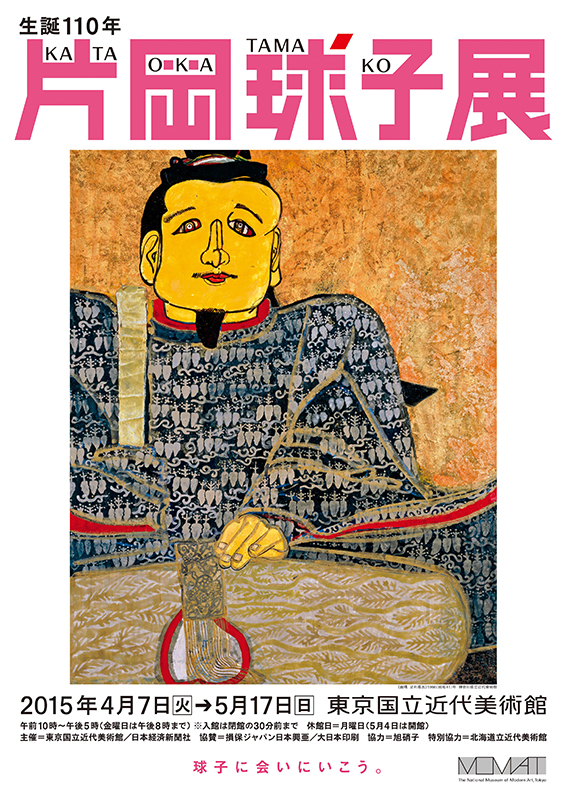

生誕110年 片岡球子展

会期

-会場

東京国立近代美術館本館企画展ギャラリー

概要

日本画家・片岡球子(1905-2008)は鮮烈な色彩、大胆にデフォルメされた形、力強い筆使いの画風で知られています。これらは、球子独自のものとして戦後の日本美術院において他の画家の追随を許しませんでした。

球子の制作は対象をじっくりと観察することから始まりますが 対象に深く没入するのではなく、むしろ対象を咀嚼するかのように、自分の眼に映るものを自分の感覚に引きつけ、独特の色使いと形のとらえ方によってつかみ取ります。歴史上の人物のように眼の前に存在しない対象を描く場合も同様です。現代を生きる人間として描かれる球子の歴史人物画は、他の作家たちが描くものとは全く性格が異なります。

さらに晩年には裸婦という新たな主題に取り組みます。眼の前の対象に忠実に、その形や重量感を線と色彩によってとらえようとする態度からは、描くことの意味を常に問い続ける球子の意欲がうかがえます。球子のこうした姿勢は、創立当時の日本美術院の作家達の制作態度にも通じ、またこれまでの日本画の枠組みを超えようとする後進の作家達にも大きな刺激となったことでしょう。

本展では、代表作によって球子の画業をたどるとともに、遺されたスケッチ、資料類もあわせて展示します。作家がどのように眼の前の世界と向き合い、どのようにその世界をとらえたかを示すことで、作家の芸術の本質に迫るとともに、その今日的意味を探ります。

出品点数:本画 約60点、スケッチ・資料類 約40点

見どころ

球子の画風の核心をスケッチから探る

球子はよく外に出かけては、山などの写生を行っていました。写生を出発点として本画を描くというのは一般的によくある手法です。鮮やかな色彩、思い切りデフォルメされた形…一度見たら忘れることができない球子の本画ですが、写生の時、対象物はどのように球子の眼に映っていたのでしょうか。

本展では、球子が遺した350冊あまりのスケッチブックを調査、精選し紹介します。球子の画風はなぜあれほどまでに強烈なのか、その秘密が明らかになるでしょう。

球子の代表作、勢ぞろい

本展では、初期代表作の《枇杷》(1930年)、鮮烈な色彩が際立つ《飼育》(54年)、舞楽を主題とした作品の代表《幻想》(61年)、〈面構〉シリーズの第1作目《面構 足利尊氏》《面構 足利義満》《面構 足利義政》(以上66年)、富士山を主題とした作品の中でも迫り来る山容が迫力満点の《山(富士山)》(64年)、背景に文様が描かれたものとしては例の少ない《ポーズ2》(84年)、文化勲章受章記念展に出品された《富士に献花》(90年)など、代表作を多数展示します。

知る人ぞ知る作品たち

約80年にわたる画業の間に生み出された作品は膨大な数にのぼります。その中には、画集や古いモノクロ写真で知られてはいるものの、実物を見られる機会がなかなかない作品もあります。

今回の展覧会では、そのような作品として《曼珠沙華》(横浜美術協会第5回展出品、1936年)、《羽衣滝》(個展出品、61年)、《梅図》(67年頃)などを展示します。いずれも、これまでほとんど公開されることのなかったものでありながら、実は球子芸術の特質を明らかにするうえで重要な作品です。

章構成

1章

1926(昭和元)年に女子美術学校(現在の女子美術大学)を卒業した球子は横浜市立大岡尋常高等小学校の教諭を務めながら、寸暇を惜しんで制作に励みました。日本美術院展に出品するも一時は連続して落選し、自身を「落選の神様」と称することもありましたが、研究に真摯に取り組み続け、やがて日本美術院の同人となりました。

この時期の球子は、おだやかな色彩、おとなしい筆線によって、《枇杷》(1930年)のように対象の形態を忠実に把握しようとしたり、《炬燵》(35年)のようにものの質感を表現しようとしたりしています。そこには、女子美術学校時代に身につけた、対象をじっくりと観察し、対象に深く没入する姿勢が見て取れます。

2章

やがて球子の作品には変化が訪れます。《海(小田原海岸)》(1959年)や《山(富士山)》(64年)のように、大胆な形態の把握、鮮やかな色彩の使用によって個性的な画風を確立したのです。その強烈な表現は他の日本画家の追随を許さないものでしたが、球子自身にとっては奇をてらおうとしたものではありませんでした。対象に向き合いその本質に極限まで迫ろうとする中で生まれたものだったからです。目の前の海や山は球子ならではの造形感覚で消化されます。そして、それ自体が別の生き物のごとくうごめき出すかのような、2次元の画面へと生まれ変わるのです。

3章

球子は1966年から、ライフワークである〈面構〉のシリーズに着手しました。描かれるのは歴史上の人物がほとんどです。山や海とは違い、目の前に存在しない対象という意味では、歌舞伎や能、舞楽を題材にした作品に描かれる人物も同様です。演じ手は目の前にいますが、その背後には物語の世界が広がっています。

自分の生きている今とは別の場所にいる人々を描くため、まずは古美術に表された図像や現役の役者に徹底的に取材します。しかしその後は、人物を取り巻く世界を球子の感覚に基づいた色や形で構築するのです。歴史人物にいたっては、その人がもし現代に生きていたら何を考えるかを想像します。目の前に存在しないものも、常に自分に引きつけてとらえる、それが球子流の手法なのです。

4章

1983年、球子は78歳にして、裸婦という新たなテーマに取り組み始めました。さまざまな色が混じりあった背景に描かれる裸婦の姿には、これまでの作品にあるような鮮やかな色彩や大胆な造形は見られません。体の微妙な凹凸が線描と彩色で注意深く表されています。何本もの線が重なりあうさまは、じっとモデルを観察しながら、体のラインを探り当てようとしているかのようです。

裸婦は、具体的なものが何も描かれない背景にさまざまなポーズで表わされています。画面の中で浮かんでいるようにも、横たわっているようにも、もたれているようにも見えます。裸婦が画面の四角い枠の中に押し込まれたようなものもあります。

〈面構〉のようにストーリーがあるわけでもなく、静かに目の前に存在する裸体の何をどうとらえるか、それをどのように絵画という四角く区切られた2次元の世界に表すか。それは、長い画業の中で絶えず取り組んできた、観察すること、描くことの本質を探ろうとする行為でした。

作家略歴

片岡球子 略年譜

- 1905(明治38)年 1月5日、札幌市に生まれる

- 1926(大正15/昭和元)年 21歳 女子美術学校日本画科高等科を卒業。許嫁との結婚を断り画家の道を選ぶ。横浜市立大岡尋常高等小学校で教諭を務める傍ら制作に励む

- 1930(昭和5)年 25歳 第17回院展に《枇杷》を初出品、入選する

- 1955(昭和30)年 50歳 横浜市立大岡小学校を退職、女子美術大学で教鞭を取る

- 1962(昭和37)年 57歳 9月、ヨーロッパへ出発。フランス、イタリア、イギリスをめぐり11月帰国(その後も数度、短期間渡欧する)

- 1966(昭和41)年 61歳 愛知県立芸術大学が開校し日本画科の教授となる。〈面構〉シリーズの制作を始める

- 1983(昭和58)年 78歳 〈ポーズ〉シリーズの制作を始める

- 1989(昭和64/平成元)年 84歳 文化勲章を受章

- 2008(平成20)年 103歳 1月16日、急性心不全のため逝去

カタログ情報

イベント

講演会

山本直彰(画家、武蔵野美術大学特任教授)

「先生として、そして作家からの視点」

日程: 2015年4月11日(土)

時間: 14:00-15:30

場所: 東京国立近代美術館講堂(地下1階)

*聴講無料、申込不要、先着140名

*開場は開演の30分前

山梨俊夫(国立国際美術館長)

「片岡球子の破格と正統」

日程: 2015年5月2日(土)

時間: 14:00-15:30

場所: 東京国立近代美術館講堂(地下1階)

*聴講無料、申込不要、先着140名

*開場は開演の30分前

球子の教え子であるお二人にお話をうかがいます。

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 企画展ギャラリー

- 会期

-

2015年4月7日 – 2015年5月17日

- 開館時間

-

10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00)

- 入館は閉館30分前まで

- 休館日

-

月曜日(ただし5 月4 日は開館)

- 観覧料

-

一般1400(1200/1000)円

大学生900(800/600)円

高校生400(300/200)円

ペアチケット 2枚で2000円(前売のみ)- ( )内は前売/20名以上の団体料金。いずれも消費税込。

- 中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

- それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。

- 前売券およびペアチケット販売期間は2015年3月11日(水)-2015年4月6日(月)

- 本展の観覧料で入館当日に限り、「大阪万博1970 デザインプロジェクト」(2Fギャラリー4)、所蔵作品展「MOMATコレクション」(4-2F)もご覧いただけます。

- 前売券[4月6日(月)まで]および当日券は、東京国立近代美術館券売所(開館日のみ)、オンラインチケット、チケットぴあ[Pコード:766-587(前売/当日)]、ローソンチケット[Lコード:36740]、セブン-イレブン[セブンコード:035-323]ほか、各種プレイガイドにてお求めいただけます。

- 手数料がかかる場合がございます。

- 主催

-

東京国立近代美術館、日本経済新聞社

- 協賛

-

損保ジャパン日本興亜

大日本印刷 - 協力

-

旭硝子

- 特別協力

-

北海道立近代美術館

- 特設サイト

-

http://tamako2015.exhn.jp/

公開は終了しました

- 巡回

-

愛知県美術館:2015年6月12日(金)-7月26日(日)