展覧会

所蔵作品展 MOMATコレクション(2025.11.5–2026.2.8)

会期

-会場

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4~2階)

2025年11月5日-2026年2月8日の所蔵作品展のみどころ

© Yoshitomo Nara

MOMATコレクションにようこそ!

当館コレクション展の特徴をご紹介します。まずはその規模。1952年の開館以来の活動を通じて収集してきたおよそ14,000点の所蔵作品から、会期ごとに約200点を展示する国内最大級のコレクション展です。そして、それぞれ小さなテーマが立てられた全12室のつながりによって、19世紀末から今日に至る日本の近現代美術の流れをたどることができる国内随一の展示です。

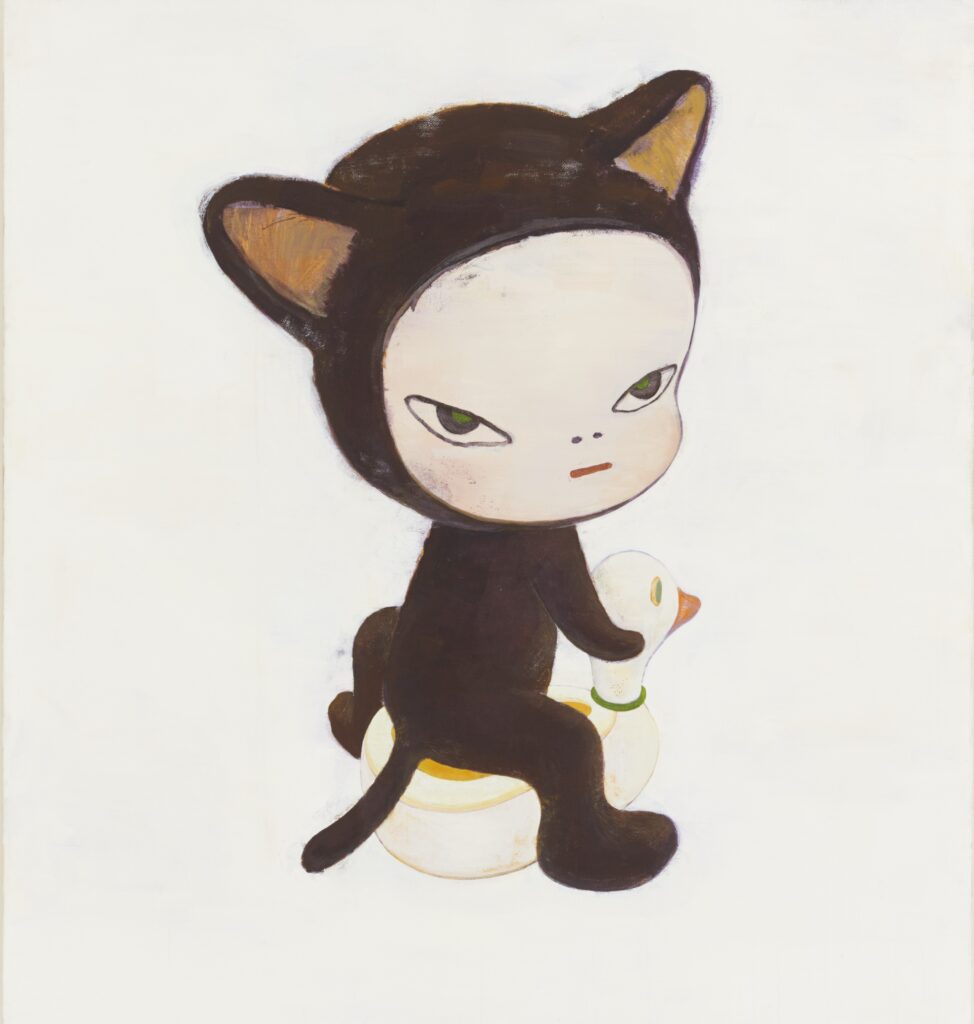

今期のみどころ紹介です。長らく国外への貸出が続いていた奈良美智《Harmless Kitty》(1994年)が、約2年ぶりにMOMATコレクションに帰ってきました。4階ハイライト・コーナーでご覧いただけます。3階9室では写真家の細江英公の初期代表作「薔薇刑」を展示します。2024年に逝去された細江の追悼と、被写体となった小説家三島由紀夫の生誕100年記念(2025年)を兼ねての紹介です。

今期も、新収蔵作品が多く展示されています(作品横に貼られた「新収蔵作品」マークが目印です)。長く館を代表してきた顔ぶれにフレッシュな新星と、盛りだくさんのMOMATコレクションをお楽しみください。

今会期に展示される重要文化財指定作品

今会期に展示される重要文化財指定作品は以下の通りです。

- 1室 原田直次郎《騎龍観音》1890年、寄託作品、護国寺蔵

- 2室 和田三造《南風》1907年

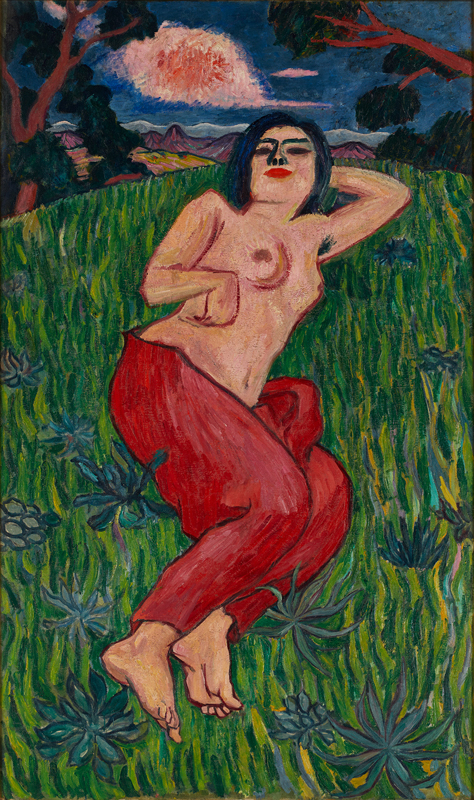

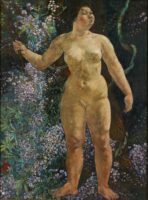

- 2室 萬鉄五郎《裸体美人》1912年

- 10室 鏑木清方《三遊亭円朝像》1930年(展示期間:2025年11月5日~12月21日)

展覧会について

4階

1-5室 1880s-1940s 明治の中ごろから昭和のはじめまで

「眺めのよい部屋」

美術館の最上階に位置する休憩スペースには、椅子デザインの名品にかぞえられるベルトイア・チェアを設置しています。明るい窓辺で、ぜひゆったりとおくつろぎください。大きな窓からは、皇居の緑や丸の内のビル群のパノラマ・ビューをお楽しみいただけます。

「情報コーナー」

導入部にある情報コーナーには、MOMATの歴史を振り返る年表と関連資料を展示しています。関連資料も随時展示替えしておりますのでお見逃しなく。作品貸出中の他館の展覧会のお知らせや、所蔵作品検索システムも提供しています。

1室 ハイライト

© Yoshitomo Nara

3000㎡に200点近くが並ぶ、所蔵作品展「MOMATコレクション」。「ハイライト」では近現代美術を代表する作品を揃え、当館のコレクションの魅力をぎゅっと凝縮してご紹介しています。

今期は新収蔵作品にご注目ください。日本画のコーナーでは前期(12月21日まで展示)に甲斐庄楠音《白百合と女》(1920年)が登場。1910-20年代の若手日本画家たちが、西洋絵画に向けた憧れのまなざしを読み取ることのできる作品です。ケースの外では、タイガー立石(立石紘一)《Mao’s Ecstasy》(1970年)が初登場です。絵本も漫画も描いた画家のエッセンスが詰まった作品をお楽しみください。ほかにも、長らく国外への貸出が続いていた奈良美智《Harmless Kitty》(1994年)が、約2年ぶりにMOMATコレクション展に帰ってきました。重要文化財の原田直次郎《騎龍観音》(1890年)のほか、ポール・セザンヌ、ピエール・ボナールなど、この部屋の常連となっている作品とあわせ、じっくりご堪能ください。

2室 新か、旧か?

何であれ、ものごとの最初を特定するのは難しい。MOMATの真ん中のMはモダン、つまり近代です。近代美術の始まりとは、いつなのでしょうか? ここに並ぶ作品の約半分は、1907(明治40)年に始まった官設の「文部省美術展覧会(文展)」に出品されたものです。この文展開設を日本の近代美術の始まりとする考え方があります(異論もあります)。

そして近代とは「常に前衛であれ」ということをモットーとする時代です。つまり直近の過去は否定し、乗り越えるべき旧いものになります。設立当初は歓迎された文展ですが、まもなくすると硬直したアカデミズムの牙城として、新しい世代の批判対象になります。残り半分の作品は、そんな文展の在り方とは異なる道を進もうとした作家によるものです。

これらの作品が制作されてから100年ほど経った現在の私たちには、やはり新しいものが旧いものより素晴らしく映るのでしょうか? それとも、新しいものにはない素晴らしさを、旧いものに見出すのでしょうか?

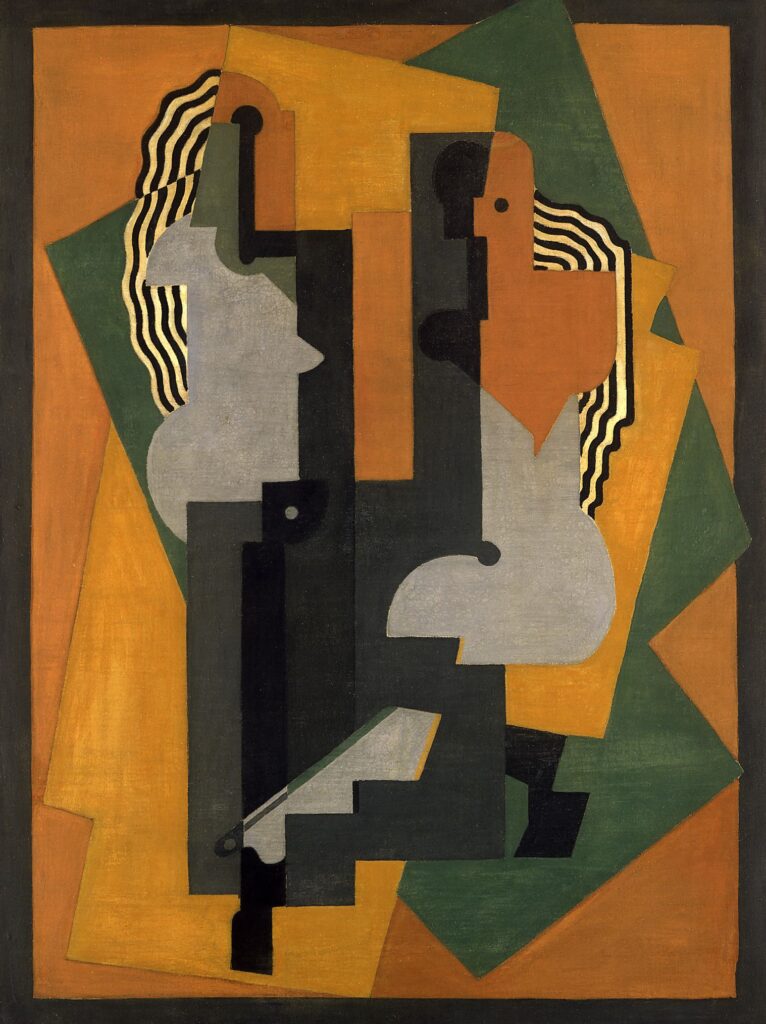

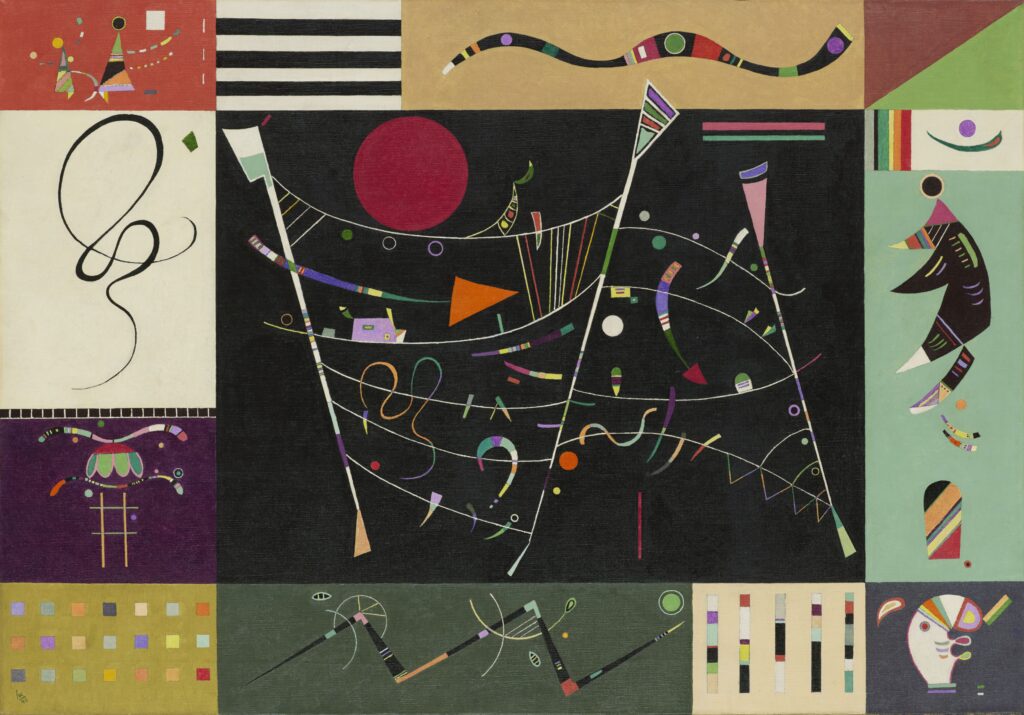

3室 キュビスム再考

伝統的な西洋美術の規範から離れ、多視点で捉えたモティーフを線や面を用いてあらわそうとした、革新的な美術様式キュビスム。1900年代初めにパリで起こったこの前衛芸術運動は、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックが先導し、やがて『キュビスムについて』(1912年)の著者の一人アルベール・グレーズや、ホアン・グリス、ロシア・アヴァンギャルドの中心的存在ナターリア・ゴンチャローヴァなど、数多の追随者によって展開されました。

日本においてもその影響は見逃せません。美術雑誌からいち早くキュビスムを知ったとされる萬鉄五郎をはじめ、実際に渡仏してキュビスムの画家アンドレ・ロートに師事した黒田重太郎、グレーズの著書に学んだ前田寛治らは、作品の中で柔軟にキュビスムの手法を試みました。この部屋では、多くの日本人芸術家がフランスへ渡った時期である1920年代を中心に、日仏それぞれの国におけるキュビスム探求のあり方を、絵画表現を通して再考します。

4室 『濹東綺譚』

東京郊外の遊里、玉の井に遊ぶ初老の小説家、大江匡。雨の中、大江の傘に飛び込んできた私娼、お雪。二人は関係を深めるが、やがて大江は姿を消す―。永井荷風の『濹東綺譚』は、1937(昭和12)年4月から6月まで、ここにご紹介する木村荘八の挿絵付きで、東京および大阪の『朝日新聞』に連載され、木村の挿絵の人気とあいまって、荷風の代表作となります。

濹(墨)東とは墨田川の東岸にあたる地域で、現在の東京都墨田区一帯を指します。この濹東の玉の井(旧名を寺島町)は、かつて銘酒屋が集まる場所でした。銘酒屋とは、表向きは良質な酒を売る飲み屋の看板を掲げながら、ひそかに私娼を抱えて売春した店のことです。もともと浅草にあった銘酒屋街ですが、1918(大正7)年頃から23年の関東大震災の後にかけて、玉ノ井駅(現在の東武伊勢崎線東向島駅)付近に移転してきます。玉の井の銘酒屋街は、戦前・戦中とたいへん繁盛しますが、1945(昭和20)年の東京大空襲でほぼ消失してしまい、現在は往時の面影はありません。

5室 1930年代の絵画:現実の彼方へ、幻影の手前で

主に1934年以降の作品を紹介します。1920年代より展開されたプロレタリア芸術(社会主義・共産主義の思想から生まれた左翼的運動)は、しばしば国から弾圧されてきましたが、1934年は運動へ大弾圧が行われた年です。これ以降、社会は閉塞感を深め、戦争へと向かっていくことになります。眼前の厳しく、苦しい現実に、芸術家はどのように反応し、表現として提示したのでしょうか。

山口薫《古羅馬の旅》(1937年)に見られる古代への憧憬、北脇昇《空港》(1937年)や三岸好太郎《雲の上を飛ぶ蝶》(1934年)に見られる超現実的世界はいずれも、いま・こことは別の場を希求する意思の現れでしょう。一方、山下菊二《鮭と梟》(1939年)のこちらを鋭くまなざす魚と鳥や、福沢一郎《二重像》(1937年)のこちらに背を向けた人物の存在は、いま・ここの彼方ではなく、絵の手前に立つ鑑賞者自身を強烈に意識させるものです。あるいは、長谷川三郎《アブストラクション》(1936年)など、肉眼にうつる現実から距離を置き抽象へと向かう芸術家たちが、作品へ込めた抵抗にも注目ください。

3階

6-8室 1940s-1960s 昭和のはじめから中ごろまで

9室 写真・映像

10室 日本画

建物を思う部屋(ソル・ルウィット《ウォールドローイング#769》)

6室 戦時の女性たち

日中戦争から太平洋戦争にかけて日本では総力戦体制が敷かれ、「前線で戦う男性」と「銃後を守る女性」という構図が美術や文学、雑誌など、あらゆるメディアを通じて浸透していきました。良妻賢母として家庭を支える女性たちの姿は、しばしば戦時下の典型的なジェンダーロールとして受け入れられました。一方で、この時代には軍需工場で武器を製造したり、応召して従軍看護師として戦場に赴いたりする女性たちも存在していました。この部屋では、絵画や雑誌に登場する女性たちのイメージを通して、日常と戦争が隣り合わせにあった当時の暮らしと社会における女性の多様な役割を紹介します。

後半では、新収蔵の朝倉摂の《うえかえ》をはじめ、女性画家による同時代の作品も展示しています。美術の分野においては、軍部から戦争記録画の制作を依頼されるのは男性画家のみで、女性画家には静物画や風俗画を描くことが求められていました。

7室 アクション前夜

1階で開催の「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展(12月16日~2026年2月8日)の関連企画です。「アンチ・アクション」展は、力強い身振りを想起させる「アクション」をキーワードに、1950~60年代の抽象的な美術表現を再考するものです。この部屋では、「アクション前夜」と題し、終戦から1950年代半ばにかけての表現傾向をいくつかピックアップし、「アクション・ペインティング」など海外の動向が流入してくることになる日本の美術状況を紹介します。

河原温や中野淳の作品に描かれる断片化し、静物としてあるような身体は、戦後の物質的、精神的荒廃を反映し、またアクションの対極にあるような身体性を表象しています。あるいは山下菊二や池田龍雄らのルポルタージュ絵画(同時代の政治や社会的な出来事を報告し、記録するような表現)は、抽象的な表現と表裏一体に、1950年代の日本の美術を牽引していくものでした。

8室 「…アクション!」&「…カット!」

1階で開催の「アンチ・アクション」展(12月16日~2026年2月8日)は、力強い身振りを想起させる「アクション」をキーワードに、1950~60年代の抽象的な美術表現を再考するものです。この部屋では、アンチ(「反対」や「反抗」)の対象であるところの「アクション」に関わる作品を紹介します。1950~60年代の美術における「アクション」とは、作家の躍動的な身振りが強調された絵画について、アメリカの批評家ハロルド・ローゼンバーグが1952年に提唱した「アクション・ペインティング」という概念に端を発するものです。ヨーロッパでほぼ同時期に展開された「アンフォルメル(非定形)」と立て続けに日本に流入し、美術界を席巻します。ウィレム・デ・クーニング、白髪一雄ら動向を代表する作品、作家の即興的な身振りを想起させる同時代の書、あるいは「アンチ・アクション」展で紹介される作家とは別の形で「アンチ」をもくろんだ作品など、アクションをめぐる多様な実験をご覧ください。

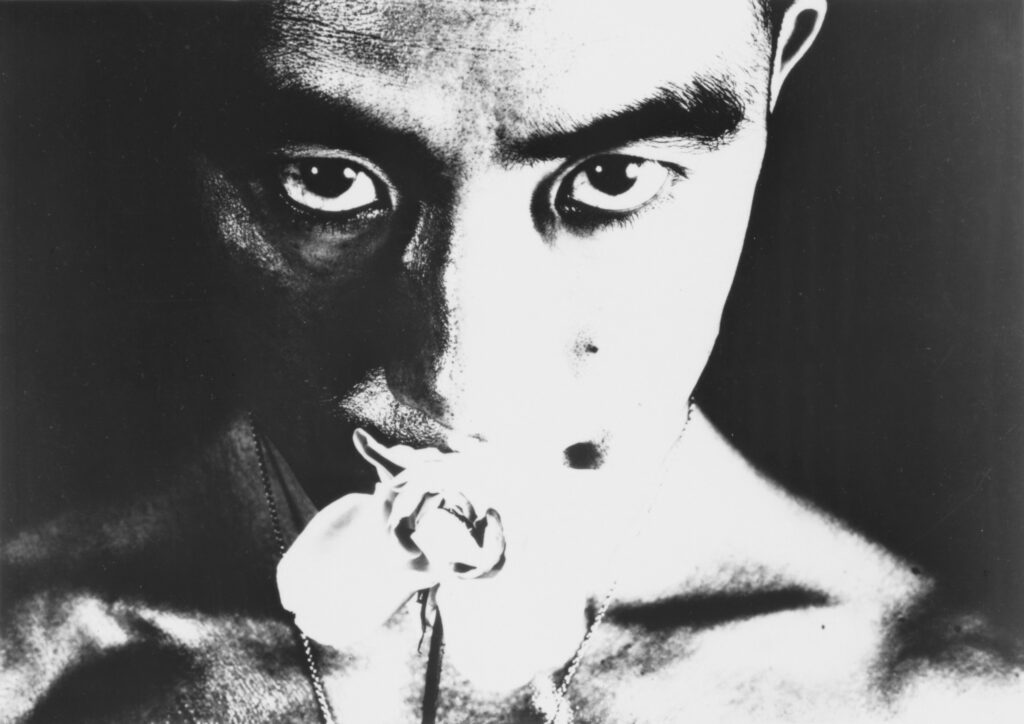

9室 細江英公 「薔薇刑」

昨年逝去した細江英公の初期の代表作「薔薇刑」は、小説家三島由紀夫の肉体と、その特異な美意識をモティーフに、生と死、性愛など、人間存在をめぐる根源的なテーマに迫ろうとした作品です。

三島は、舞踏家土方巽を撮った作品(写真集『おとこと女』)に感銘をうけ、1961年、自らの評論集をかざるポートレイトの撮影に細江を指名しました。撮影の場となった三島邸の庭で、細江は、上半身裸の三島に、水まき用のゴムホースを巻きつけるなど、思い切った演出で応えます。その才気と仕上がった写真に大いに満足した三島は、細江からのさらなる撮影の申し出を快諾。足掛け二年にわたった撮影は、63年、写真集『薔薇刑』にまとめられました。

細江の非凡さは、肉体美を誇示する三島の内面に潜む、受苦や自己破壊への倒錯的な衝動を見ぬき、それを様々な演出によって浮き彫りにしてみせたところにあります。トゲをもつ美しいバラの花は、そうしたねらいを象徴するモティーフでした。「薔薇刑」というタイトルは、特異な作品世界の演じ手となった三島自身によるものです。なお本年(2025年)は三島の生誕100年にあたります。

10室(後期) 1950-60年代:有機的な彫刻/川端龍子と青龍社

撮影:大谷一郎

手前のコーナーでは、ジャン(ハンス)・アルプ(1886–1966)の彫刻制作過程でつくられた石膏複製と、1950~60年代に制作された彫刻を、有機的な形という観点からご紹介します。多くの生命が失われ、物理的・精神的に荒廃した戦争の後、有機的な形の探求へとアーティストが向かったのは、日本にも、ヨーロッパにも見られる特徴です。それぞれの形とともに、木、土、石膏など各素材の特徴にも注目してご覧ください。

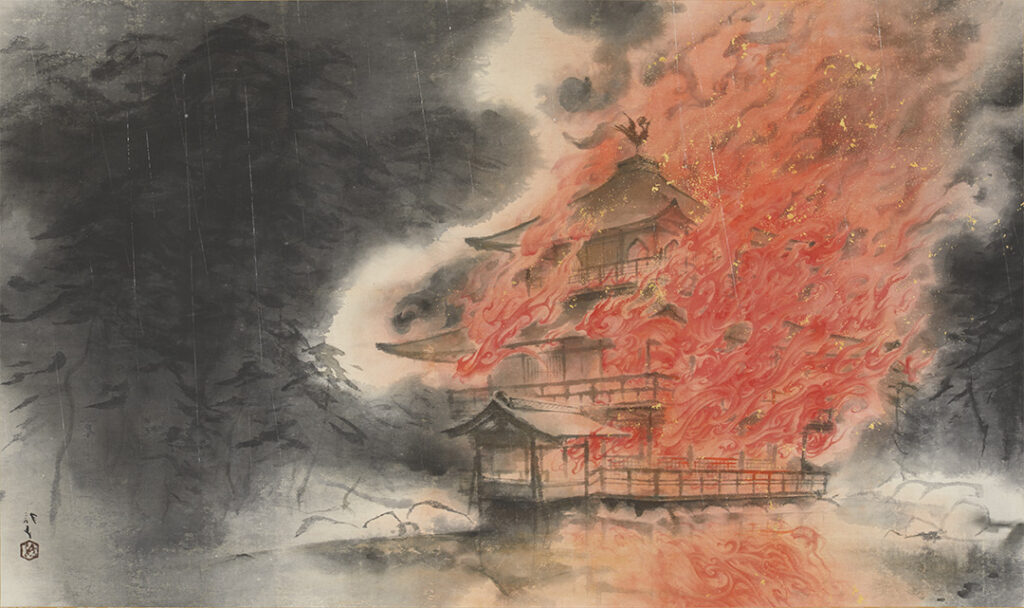

奥の部屋では、川端龍子と彼が主宰した団体・青龍社に参加した画家たちの作品を展示します。2025年が生誕140周年に当たる川端龍子は、他の日本画家とは一線を画す豪快な作風で人気を博しました。はじめ再興日本美術院展に出品していましたが、1928(昭和3)年に脱退すると翌年には弟子たちと青龍社を結成、青龍展を開催します。「健剛なる芸術」を掲げた青龍展は1966年に龍子が没するまで存続し、大画面の作品を得意とする多彩な画家が輩出しました。

2階

11–12室 1970s-2010s 昭和の終わりから今日まで

11室 記憶と想起

この部屋では、さまざまなかたちで歴史的な出来事をよびさます現代の作品をご紹介します。20世紀後半以降、歴史を直接描くのではなく、より多様な視点や手法で過去をとらえる表現が広がりました。河原温は、日付のみを描く《Today’s Painting》シリーズを通じて、見る人に時間そのものを意識させるきっかけを与えます。過去の資料をもとに、歴史を批評的に見つめる実践も登場しました。嶋田美子は、昭和天皇の崩御後に昭和史が再び注目されたことを契機に、太平洋戦争期の報道写真を引用し、戦時下の女性像を再考する銅版画シリーズを発表しました。写真表現もまた、決定的瞬間をとらえるのではなく、出来事の背後にある事象に目を向ける試みが展開されます。米田知子は、戦争などの惨事の舞台となった土地をめぐり、静けさの裏に潜む歴史の痕跡を写し出します。ホンマタカシは福島原発事故後の森やキノコを記録し、不可視の自然の変化に目を向けます。過去を多様な仕方で現前させる、それぞれの表現にご注目ください。

12室 入れ替わる世界、ひらかれる感覚

撮影:大谷一郎

この部屋では、1980年代後半から現在にかけて制作された日本の現代美術を、モノの「転用」や意味の「揺らぎ」を手掛かりにご紹介します。1990年代以降、彫刻の分野では、寺内曜子、髙柳恵里、袴田京太朗、冨井大裕といった作家たちが、既製品を作品に用いることで、日常のモノの意味や役割をさりげなくずらすような表現を展開しました。こうした「ずれ」や「入れ替え」の感覚は、同時代の写真や絵画にも見られます。オノデラユキや北野謙は、多様なアプローチで被写体となる人の姿をとらえなおし、従来の写真における人物描写をくつがえしています。岡﨑乾二郎は、詩のようなタイトルと抽象絵画を並置することで、作品を単なる視覚表現にとどめず、思考や感覚をひらく装置として提示しています。意味の転換や認識の揺らぎから新たな世界の見方を引き出すこれらの表現は、この時代の美術に共通する特徴のひとつといえるでしょう。

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館所蔵品ギャラリー(4~2階)

- 会期

-

2025年11月5日(水)~2026年2月8日(日)

- 休館日

-

月曜日(ただし11月24日、1月12日は開館)、11月25日、12月28日~1月1日、1月13日

- 開館時間

-

10:00–17:00(金・土曜は10:00–20:00)

- 入館は閉館30分前まで

- 観覧料

-

一般 500円 (400円) 大学生 250円 (200円)

- ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込み。

5時から割引(金・土曜) :一般 300円 大学生 150円

- 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。入館の際に、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。

- キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。

- 「友の会MOMATサポーターズ」、「賛助会MOMATメンバーズ」会員の方は、会員証のご提示でご観覧いただけます。

- 「MOMAT支援サークル」のパートナー企業の皆様は、社員証のご提示でご観覧いただけます。(同伴者1名まで。シルバー会員は本人のみ)

- 本展の観覧料で入館当日に限り、コレクションによる小企画(ギャラリー4)もご覧いただけます。

- 主催

-

東京国立近代美術館

アクセシビリティへの取り組み

どなたさまにもゆっくり作品を鑑賞いただけるよう心がけています。

- 受付でのご案内

- 車椅子、ベビーカーの貸し出し

- 受付での筆談ボード

- 会場内の写真撮影(一部の作品を除く)

- 補助犬同伴可

- 手荷物用コインロッカー

- お身体が不自由な方のための駐車場

- 館内に座って休める場所

- 多目的トイレ

- 救護スペース

- 授乳室