見る・聞く・読む

MOMATコレクション その他 特別インタビュー 永井一正

戻る小特集「純粋美術と宣伝美術」では1950年代に制作されたポスターを取り上げています。それに関連して、その当時まさに駆け出しのグラフィックデザイナーだった永井一正さんに展示の企画者がお話をうかがいました。どんな時代だったのでしょうか、そして今回の小特集のテーマになっているデザインと美術の関係性をどのように見ていたのでしょうか。その模様を一部こちらでご紹介します。

※全編は東京国立近代美術館研究紀要第26号に掲載しています。

話し手:永井一正 (グラフィックデザイナー/日本デザインセンター最高顧問)

聞き手:野見山桜 (東京国立近代美術館客員研究員)

[2021年7月19日(日本デザインセンターにて)]

戦後、そして大学進学

野見山:永井さんは、戦後、1950年代からグラフィックデザイナーとして活動されていますが、東京芸術大学では彫刻を学ばれています。幼少期から大学進学あたりまでのお話をおうかがいできればと思います。

永井:戦時中の話からになりますけれど、勉強部屋から空襲警報が鳴って飛び出した直後に、そこに直撃弾が落ちて、だから2、3分遅かったら今頃こうしていないというか、死んでいたんです。そこからもちろん家は全焼して、母と姉とで命からがら逃げて、焼死体はゴロゴロ転がってという感じだったんですよ。本当に飢餓に苦しんだというか、だから栄養失調みたいなものもあったと思うんですけど。姫路が両親の故郷だったものですから、姫路にちょっと移って、旧姓の中学、だから5年生なんですけど、卒業したときに、父が勤め先のダイワボウ(大和紡績)から満州繊維公社の理事ということで、満州に行っていたんですよ。今の中国で、そのころは満州国というのがあって。それから終戦後は完全に音信不通になってしまって、噂ではシベリアにソ連軍が占拠してましたからね、連れていかれたのではということで。

自分は長男ですし、姉はいたんですけれども、何とかしないといけないと思って、北海道の山奥を開拓すれば自分の土地になると聞いて。僕は体がものすごく弱かったんですけれどね、無謀にも、もう10日間くらい満員電車、窓から乗らないと乗れないような超満員の列車なんですけど、そこでゴタゴタしてて。今は地下トンネルがありますけど、青函連絡船に乗って北海道へ渡って、室蘭に着いて。室蘭鉄道っていうのに、父の知人が鉄道会社にいたものですから、それを頼って行ったんです。そこでちょっと過ごして、そこで知り合った人と釧路からだいぶ離れた音別っていう駅があるんですけど、そこからさらに、なん十キロか、馬で半日以上かかるようなところの山奥に入って、丸太小屋で生活しました。

そして、馬で開墾するんですけど、親方ともう1人の、一緒に行った兄貴分のような人は大丈夫なんですけど、僕は馬鹿にされて、馬に蹴られたりとか散々な目にあって。ある日、道に迷って、真夜中に月も出てもない真っ暗で、獣の咆哮を受けて。一晩中彷徨って命がないかと思ったんですけど、ようやく人家にたどり着いて。そのことを横尾忠則さんなんかは、永井一正のデザインの原点はそこにあるっていうようなことを文章に書いてくれたりしてたんですけど。そうするうちに父が戻ったっていうから帰って来いっていうことで、半年くらいかな、そこにいたんですけれど。また戻って新制の、今の高校の3年生に編入学して、そこから芸大に行ったんですよね。

芸大っていうのは東京美術学校だったんですけど、僕は東京芸術大学に改称後の一期生なんです。彫刻科に、塑像なんですけれども入りまして、2年生の時に眼底出血といって、網膜から出血をして、その時は、ばっと黒い渦がまいているという感じで、左目なんですけど見えなくなってしまったんですよね。それで、もちろん慶應大学かなんかの眼科に行って色々として、徐々に徐々に薄くはなってくるんですけれども、それが2回続けてなって。塑像というのはご存じのように、粘土をこねたりとかするのに割と体力がいるので。必ずしも眼底出血は目の病気だけではなくて、恐らく戦時中の栄養失調とか、結核性もあったかもわからないんですけども、そういうもので重なって体からきているので、塑像みたいに体力を使うものをやると完全に失明するって脅かされたんですよね。それで、止む無く、まだ退学はしないで休学して、大阪が郷里だったものですから戻ってしばらく休んでいたんです。

紡績会社というのが、戦後に活発化したんですよね。物のない時代ですから、糸を作ったり、布を作ったりすれば、それは問屋さんに売れていったんですよね。ところがだんだんと50年代に入ってくると、まぁ45年に終戦になってますから、5年位経つと、世の中が多少は落ち着いてね。ダイワボウがワイシャツとか帆布とかを作り出してね。例えばワイシャツを作るとパッケージもいるし、宣伝のパンフレットとかそういうのもいるし、営業報告書みたいなものもいるしっていうようなことで、永井の息子が芸大にいて、ぶらぶらしているらしいから、やらしたらどうかって。当時暢気なものでその芸大に行っていれば、何だって、デザインだってできるっているふうに思われていたんですね。でもまぁ興味がないこともないので、とにかく行って自分一人ではできないからアシスタントを誰かつけて部屋を作ってくれって言って。工芸学校出の女性なんですけども。

彫刻家ではなくグラフィックデザイナーに

野見山:北海道から戻られて、美術家になろう、あるいは彫刻家になろうと思ったきっかけはいかがでしょう。絵の先生のもとでお勉強されていたというのは、以前資料で読んだことがあります。

永井:ひとつは姫路にいたものですから、姫路城。白鷺城って言われる非常にきれいな、用と美を兼ね備えたお城ですから、その圧倒的な立体性と堅牢さっていうのか、敵に攻められないような構造とかね、そういうものにすごく惹かれて。だから建築か、なにか立体みたいなものに行きたいということと、友達に誘われて美術部に入って尾田龍っていう国画会の会員で、当時割と有名な人だったんですけど、その方が顧問で、母校の姫路西高校にいらしていて、そこの美術部で教わって興味を持ったっていうことで芸大を受けて。まぁ、競争率も高かったんですけど、一回で通って。

野見山:立体に関心があって、建築と彫刻を天秤にかけられたんですね。勉強としては全く違うものだと思うんですけど。

永井:やっぱりね、数字に弱いんですよね。数学が苦手だから。やっぱり建築って数学的なものがいるじゃないですか。彫刻はそんなのいらないから。

野見山:相当デッサンなされて、受験に挑まれたんですね。

永井:うん、試験はブルータスかなんかの石膏デッサンだったりしたんで。受けるときは東京に先に半年くらい前に出て、御茶ノ水の美術の予備校に通って、デッサンを習ってということがありましたけども。

野見山:そして、大学に入られて、眼底出血されて中退されるわけですが、当時、彫刻家の石井鶴三さんが先生だったんですよね。図案科に転科されたいと永井さんが申し出た時に強く止められたそうですね。現代だと個人の自由として教授が止めるということもないと思うのですが、やはり当時は彫刻から図案への転向は珍しかったのでしょうか。

永井:極めて珍しいと思います。杉浦康平[1]が建築を出て、グラフィックをやりましたけども、ほかにはあまり聞いたことがない。でも僕の場合は完全に偶然なんですよね。そんなこと夢にも思わないのに、ダイワボウから永井の息子がって、声がかかって、で行って、ぶらぶらしてても彫刻に戻れないならどうして食べていけばいいか分からないしっていうようなことで、じゃあやってみるってやったんですよね。それが不思議にデザインに向いていたというか。とにかくこんな面白いことやって給料もらえるのが嘘みたいって思ったぐらいで、やっぱりデザインがわりと面白かったんですね。

それと、プレスアルト[ⅰ]っていう雑誌があったんですけど、そこにすぐに作品が載って、田中一光[2]が産経新聞社にいて産経会館の何かをやってチラシとかやって、それも載ってお互いに面白い作品作っているなって。お互いに知り合うより前に作品で知り合って、プレスアルトをやっていた脇清吉さんって人に頼んで2人が初めて会ったんですよね。それで意気投合して、そこにキムラカメラっていって不思議なモンタージュを作る木村恒久[3]と、後にハーバード大学の教授になる片山利弘[4]、いずれも個性的な人なんだけど、その4人が意気投合してAクラブというのを作って。僕の下宿っていうのは四畳半にも満たないぐらいなんですけど、そこで4人が川の字に、川の字でもない、4人だから。とにかく議論で疲れて、そこでごろ寝をして、っていうのをやって。ほとんど会わない日はないぐらいで。そして作品を作れば、お互いにぼろくそ言い合うみたいなことをやったりとか。とにかくAクラブという組織を作ったので、大阪の早川良雄[5]さんとか山城隆一[6]さんとか、あるいは東京から山名文夫[7]さん、河野鷹思[8]さん、亀倉雄策[9]さんとかが大阪にいらしたときにはAクラブで話を聞くとか、そういうようなことで色々吸収していった。

50年代のポスターについて

野見山:50年代って仕立てる服から、先ほどおっしゃっていたようなワイシャツのような既製服へと移行し始めて、新しい販促物が必要になってきた頃ですよね。広告の重要性も高くなっていたのかと思います。今回の展示でやろうと思っているのは美術とデザインの狭間の話なのですが、50年代のポスターを見ていくと、布に関連する広告が結構多いなという印象でした。少し資料を見ながらそのあたりの話もうかがえればと思います。

国立近代美術館は、1952年に開館しました。そして、もしかしたら永井さんも行かれたかもしれませんが、1953年に「世界のポスター展」という展覧会を開催しています。これは国立の美術館で開催した初めてのデザイン展で、グラフィックデザインが一番最初だったというのが面白い点なんです。当館で当時展示されたポスターが保管されていたのをここ数年で調査、修復してきました。今回は、その一部なのですが、お披露目するということで、どんなテーマができるのかなぁと考えていたんです。例えば、この《リファインテックス》とかは、まさにお洋服の生地を宣伝するものだと思うのですけど、これは仕立て用の布のためのものですよね。あとは早川さんの《カロン洋裁》もありますね。やっぱりお洋服を作るとか、ファッションに対する関心が高まっていたのだとポスターから読み取れます。

永井:我々は、早川さんのこれらのポスターにはすごく魅せられたといいますか、感銘を受けたんですよね。直接、僕のデザインは早川さんから影響を受けたわけではないですけど、田中一光なんかは惚れ込んで近鉄の駅に貼ってある早川さんのポスターを夜中に盗んだとかいうような逸話があるんですけども。

野見山:当時は、繊維業界は活発で、お金も潤沢にあったんですね。そして結構、関西のデザイナーさんが多いですね。

永井:関西の方は割と自由だったんですよね。感性的でね。東京の方は亀倉さんに代表されるように非常にバウハウス的な論理的な、構築的なものだったんですよね。だけど関西はもうちょっと早川さんに代表されるように、すごい自由だったということでね。

ビジュアルコミュニケーションという言葉

日本のグラフィックデザイン運動を考えてみても、その図案的概念から、つまり絵画に対するコンプレックスからときはなされ、絵画と比肩しうるようになったのは、絵画への接近のためではなく、逆に絵画から離れていったためである。したがって、その運動は、デザインの独自性の確立だったといえる。そして、ビジュアルコミュニケーションという言葉と概念の導入は、私達グラフィックデザイナーにコミュニケーターという社会的役割をふりあてて、その立場を再認識させた。(永井一正「コミュニケーション・デザイン=グラフィック・デザイナーの役割」、林進編『現代デザインを考える』美術出版社、1968年)

野見山:私が関心を抱いている点ですが、1950年台の初めは割と美術の動向に近い動きをしていた宣伝美術家が多くいたと思います。1960年代に入ると、世界デザイン会議[ⅱ]がきっかけになったと思うのですが、社会的な立場やデザイナーの責任が問われるようになり、日宣美[ⅲ]でもそのようなことが問われるようになりと。そのなかで、ビジュアルコミュニケーションという言葉がデザイナーの役割を価値づけるというか、位置付けるのに重要だったというのがこの文章から凄く分かったんですが、やっぱり意識的にビジュアルコミュニケーションという言葉を取り入れるようになって、自分の作るものに変化はあったんですか?

永井:それはありますね。それと、やっぱり完全にデザインというのは時代に敏感なもので、やっぱりアーティストなんかも時代っていうのはあるけれども、自分が美的世界を作ればね、どんな人間でも現代に生きている限りはそんなに時代を意識していなくても、時代と共に変化をしていきますよね。デザイナーというのは、あえて時代性というのを敏感に感じとらなければいけない職業ですから、やっぱりアーティストとその辺は違うと思うんですよね。

野見山:永井さんがデザインされたポスター《アサヒスタイニー》を例に取ると、グラフィック的に力強いものもありますが、商品をちゃんと見せなければならない、売らなければならないという意識も画面から見ることができます。ほかにも後楽園のプールの広告とかも、これも永井さんがされているんだなぁと。永井さんのされていた造形的な特徴とはまた別で、意識的に使い分けていたところはあったんですか。

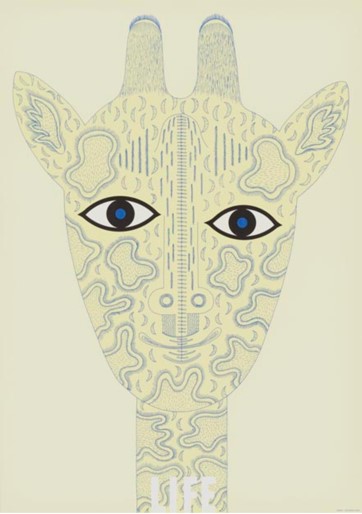

永井:やっぱり日本デザインセンターというのは、元来は広告を主にやっている会社ですから、そこに入るとどうしても広告を作らなければなりません。アサヒビールなんかはそうですし、ニコンは割と僕の造形的なものでやってはいたんですけれども。やっぱり依頼はそういうビジュアルコミュニケーションを、広告的な要素が加味されたものを要求されるわけですから、それに答えるということがありますよね。だから、アーティストとの決定的な違いはクライアントがあるということですよね。クライアントなしにやっている作家もいるし、僕自身も「LIFE」でね、そんなにクライアントを特定しないで、まぁクライアントも入ってますけれども、全く自由にやっていることはあります。

原則としてはクライアントがあって、それが公共体であれ、消費者であれ、会社であれ、なんにしろ、とにかくそこのものをどのようにして広めていくか、もっと端的にいえば売るかということが求められますから、そこはファインアートと全然違いますよね。

野見山:同じ世代くらいの、田中さんは西武のお仕事を長くされて、その仕事を数え出したらキリがないですけど、文化的なものが多かったですね。シアターのものだったりデパートのものもあったり。一方で田中さんの作品で知られているのは日本舞踊のポスターだったりします。そのあたりは皆さんのスタンスはどうだったのでしょうか。

永井:やっぱり作品を作りたいというか。まあ、デザイナーは本来無名でいいんですよね。だけども自分の名前でというよりも、自分が確信した造形の作品を作りたいという、それで自分の個性が一番出るのはポスターなんですよね。だからポスターを作りたいという欲はすごくあるんですよね。だから今もJAGDA[Ⅳ]とかADC[ⅴ]とかも、こういう時代でも、ポスターなんていうのは斜陽だと言われてから久しいですけれども、やっぱり一番ポスターが多いんですよね。

野見山:絵画ではなく、複製という美術のかたちであることに意味はあるんですか?

永井:やっぱり版画もそうですけれど、数から言えばもっと刷られるということがあるし。多くの人に見られるということがありますよね。それで、横尾忠則[10]みたいにアーティストになって、サイトウマコト[11]も最近アーティストになったんですけど。そういう人もなかにはいるけれども、僕はやっぱりアート的なんだけどデザインとしてのギリギリの節度は守りたいと。ポスターの中にどれだけ自由に、今までの既成概念を壊してできるかっていうことに挑戦してきたと思うんですけどね。

永井さんが関心を持つ美術

野見山:今この席から見えるのですが、色々と部屋の棚に作品を展示してありますね。例えばあれは倉俣史朗[12]さんのアクリルの作品ですか?コレクションしている美術作家はいますか?

永井:いやぁ、そんなない。三木富雄[13]さんの作品はあるし、高松次郎[14]の作品とか色々ありますけれども、特別にコレクションしてるわけじゃない。

野見山:何かしら購入されたり、手に入れるときに何か惹かれるものがあったと思うのですが、例えば三木富雄さんの作品にあるように耳への執着とか。高松さんも倉俣さんと交流があったりしていましたが。

永井:うちにあるのは、こうフックがあって、それに影がこうあるやつ。

野見山:あぁ影があるやつですね、有名なシリーズですね。

永井:彼も色々面白いものを作ったんだけど、やっぱり影が一番すごいですよね。

野見山:どういうところがお好きなんですか?

永井:影であれだけ色々できたっていうのは。

野見山:お持ちになっている作品は表現であったり、造形の面白さだったりで、何か永井さんがご関心を持っている人の作品っていうことですね。

永井:そうですね。

野見山:最近でなくてもいのですが、作家さんや展示で、ずっとこの人の作品は好きだなぁとか作品集をお持ちの作家さんで思いつく人はいますか?

永井:色々あると思うけど、やっぱり親しいから横尾くんの作品とか。サイトウマコトも毎回呼ばれて、迎えに来てくれて連れて行かれるから。でも興味あるのは、もう亡くなっちゃったけど河原温[15]の初期の浴室の。それから文字だけの、あれはもうすごい長いですからね。

野見山:ちょうど今回のインタビューのきっかけである小特集「純粋美術と宣伝美術」の展示にも河原温さんの作品が出ます。まさに浴室の《孕んだ女性》ですね。ちょうどこの時代が早川さんとか山城さんがデモクラートに所属しているときに、河原さんもいらっしゃったんですよ。同じ頃に活動していたんですね。

永井:この浴室シリーズは傑作だと思いますね。

野見山:この辺のシュルレアリスムの作品も出ますし。あとは、山口正城[16]さんってご存知ですか?当館では2点持っているのですが、本邦初公開します。早川さんや山城さんも山口さんから学んでいたし、もしかしたら永井さんのアシスタントにつかれていた工芸学校の卒業生の方も学んだかもしれません。

永井:バウハウスの教育理論をものすごく勉強された方だよね。

野見山:そうです。でも理論とは見事に異なる、もっと感覚的な人たちが生まれていますが。(山口さんの作品と早川さんの作品を比較しながら)こういう作品を見ると、類似点も指摘できるとは思うんですけども。

今日話をしていて思ったのは、永井さんの上の世代人たちは、少し違う視点で美術との関係性を持っていたんじゃないかということですね。永井さんの世代になると、すんなりと彫刻からデザインへ転向することができたわけで、デザインに対する印象、それを取り巻く社会の状況や教育の在り方も違っていたように感じます。それではそろそろ時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。(了)

註

<人物名>

- 杉浦康平(1932-):グラフィックデザイナー。実験的な装丁、造本とタイポグラフィーで知られる。曼荼羅などアジアの図像や文字の研究にも取り組む。

- 田中一光(1930–2002):グラフィックデザイナー。日本の伝統美と幾何学構成を融合させたグラフィック表現で知られ、≪NIHON BUYO≫(1981)は、その代表的な例。

- 木村恒久(1928–2008): グラフィックデザイナー。写真集『キムラカメラ』(パルコ出版、1979)では、精巧なフォト・モンタージュを用いて、奇抜で異様な世界の図像を創作した。

- 片山利弘(1928–2013):グラフィックデザイナー。四角や三角といった基本的な造形要素を、規則性を持たせて変形したり、配置したりすることで生まれる幾何学的な作品を多く生み出した。

- 早川良雄(1917–2009):グラフィックデザイナー。独特の緩いタッチで描かれた絵と文字を大胆に構成したポスターで知られる。

- 山城隆一(1920–1997):グラフィックデザイナー。1955年に制作された《森・林》では、当時新しい技術であった写真植字(写植)が用いられた。

- 山名文夫(1897–1980):グラフィックデザイナー。花椿マークを筆頭に、アール・デコ様式を基調にした資生堂のスタイルを確立させたことで知られる。

- 河野鷹思(1906–1999):グラフィックデザイナー。映画広告から本格的なキャリアをスタートし、大衆の心を掴むユーモアあふれるグラフィック表現を生み出した。

- 亀倉雄策(1915–1997):グラフィックデザイナー。構成主義的なアプローチを軸に、力強く明快なデザインを数多く生み出した。戦後のグラフィックデザイン界で中心的な役割を担った。

- 横尾忠則(1936–):画家。グラフィック・デザイナー、イラストレーターとして活動を開始し、ポップ・アート的な感覚を取り入れた独自の表現を開拓した。1980年に絵画制作に専念すると宣言した。

- サイトウマコト(1952–):画家。シンプルながら大胆かつ力強い画面作りを得意とした。デザイン活動の傍ら絵画制作を進め、2008年、画家として初めて作品を発表した。

- 倉俣史朗(1934–1991):プロダクトデザイナー。コンセプチュアルな側面を持つ家具や照明をデザインした。新しい素材に強い関心を示し、なかでも透明のアクリルを用いた作品で知られる。

- 三木富雄(1937–1978):彫刻家。1962年より人間の耳をかたどった作品を制作しはじめる。アルミニウム合金を中心に様々な素材と技法を用いて、多様な耳の作品を数多く生み出した。

- 高松次郎(1936–1998):美術家。絵画にとどまらず、様々なメディアを用いて観念の広がりを感じさせる視覚表現を探求した。1964年から開始した「影」シリーズでは、キャンバスに主題となるものの実体を描かず、影のみを描いた。

- 河原温(1932–2014):美術家。《孕んだ女》(1954)には、上下左右のないタイル貼りの浴室に、切断された体の一部や妊婦が配置された様子が描かれている。日付絵画は、単色で塗られたキャンバスに白色で制作日の日付を描くもので、1966年から始まった作家の代表作である。

- 山口正城(1903–1959):画家、デザイナー。プロダクトデザインを実践しながら、抽象画家としても活躍。大阪市立工芸高校や千葉高校でデザイン教育に従事したことでも知られる。

<そのほか>

- [ⅰ] プレスアルト:京都のワキヤ書房店主・脇清吉が戦前に発行を始めた雑誌。チラシやパッケージ、包装紙の実物と一緒にそれらに対する批評が掲載された。

- [ⅱ] 世界デザイン会議:1960年に東京で開催された日本初の国際デザイン会議。建築、グラフィック、インダストリアルなど、ジャンルを幅広く網羅した内容が話し合われた。

- [ⅲ] 日宣美:日本宣伝美術会の略称。1951年に設立した宣伝美術家の職能団体。1970年に解散。

- [Ⅳ] JAGDA:日本グラフィックデザイン協会の略称。日宣美の後身的な存在として1978年に設立。初代会長は亀倉雄策。

- [Ⅴ] ADC:東京アートディレクターズクラブの略称。1952年に設立したアートディレクターの職能団体。

公開日: