の検索結果

の検索結果

花のテラス

どれか線をひとつ、目で追ってみましょう。線がどこかで閉じると、その内側に人は形を認識します(たとえば丸や四角)。けれどこの作品では、線はほとんど閉じることがありません。そして線につけられた陰影もあいまって、線の内側と思った領域は、いつのまにか外側にくるりと変化したりします。線のどちら側にイメージはあるのでしょう?また豊かな色彩が、線とは別のルールで各所にイメージを発生させています。多彩なイメージが次々に生まれ出てくる絵画という場を、クレーは「花のテラス」と名づけたのかもしれません。

No image

No image

サークル IV

形も色も割と単純なように見えます。しかし実際には支点が中心から少しずらされていたりエッジの処理がラフだったりと、結構複雑です。その結果この作品は、見る角度によって、人体を思わせたり純粋な抽象性を強調したりと、「性格」を大きく変えます。スミスはこの時期、彫刻に絵画の特性を統合しようとしていました。「サークル」シリーズは1962–63年に全部で5点制作されていて、「IV」は最初期のもの。彼はシリーズにおけるナンバーを制作順とは関係なくつけることがあったのです。

森へ行く日

楠を素材に、眼の部分に大理石をはめ込んだ技法による人物の半身像で、舟越桂は具象彫刻の新しい可能性を切り拓き、1980年代前半から注目を集めました。全身だと「不特定多数の人たち」、首だと「その人の人格ばかり」、半身だと「物体としてそこに存在するという感じが強まる」と舟越本人は述べています(『今日の作家たちV-‘93 舟越桂』より)。ちなみにこの作品の場合、特定のモデルは存在しません。それと、肩にあるのはゴムのチューブです。デッサンに描いた、肩から胸にかけてつやと粘り気のある黒い帯状の存在を表現するためのものだそうです。

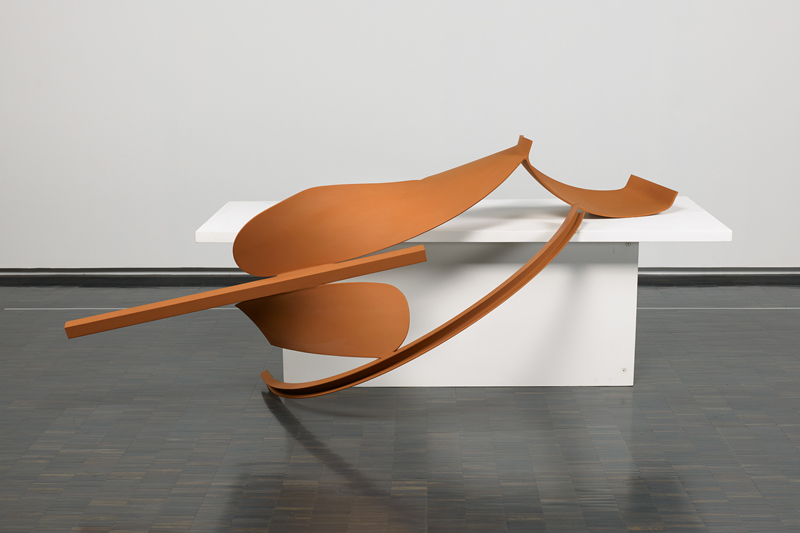

ラップ

鉄ならではの硬さと独特の軽やかさの双方を同時に感じられるのが見所です。それが可能になっているのは、彩色されているからだけではなくて、接地点をできる限り少なくしつつ、大きな動きとちょっとした不安定さを感じさせるような構成になっているからでしょう。カロは、1966(昭和41)年から台に載った彫刻「テーブル・ピース」シリーズの制作を始めます。この作品にも見られるように、彫刻は台に絡みつきながら縁をはみ出したり、ぶら下がったりします。このような表現によってカロは、彫刻を外界から分離する「制度としての台座」ではなく、台(テーブル)を作品の構造の一部として用いる、という新たなコンセプトを提出したのです。

コンパクト・オブジェ

ポリエステル樹脂の卵の中に、いろいろなモノが入っています。この作品は、街に持ち出し、日常をかく乱するパフォーマンスに使用する目的で制作されました。MOMATでは、中西夏之の砂を盛り上げた初期作品と、80年代の絵画作品をすでに所蔵していました。しかし、初期を代表する「コンパクト・オブジェ」は欠けていました。これを補うため2013(平成25)年に購入したのが、この作品です。おまけに調査の中で、この作品が、当館で開催した「彫刻の新世代」展(1963年)に出品されていたことがわかったのです。いわば、きっちり50年ぶりにコレクションとしてMOMATに帰って来た作品です。

待っている四人

広場のような台座の上に4つのくさび型が並び、うち1つは中心に穴が開いています。台座の上に複数の形が置かれる構成、空洞のある形象はいずれも、1930年代からヘップワースが取り組んできた要素です。原題にある「figure」は、広く「形象」を意味しますが、似た形が角度を変えて配置されているさまは、より具体的に「人の姿」という意味に解釈できそうです。金色のブロンズは、隣り合うくさび型、周りの鑑賞者、風景を写し込み、「待っている」対象が何なのか、さまざまな連想を呼び起こします。

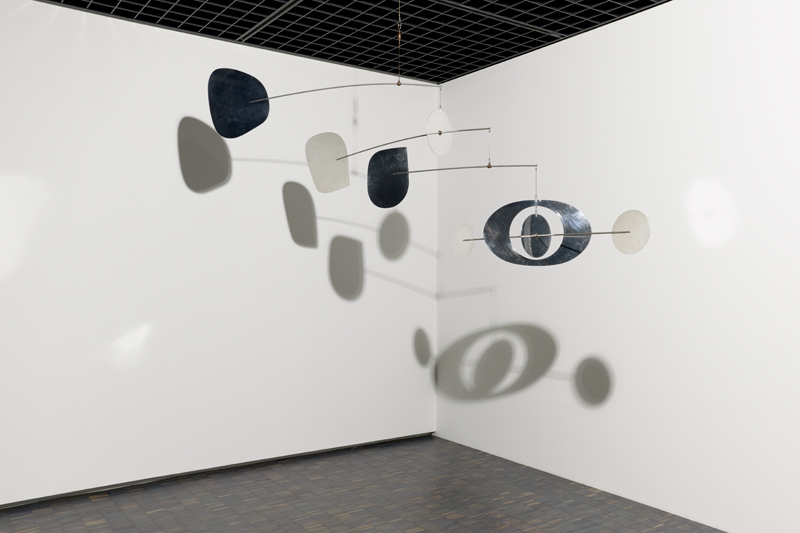

モビール・オブジェ(回転する面による構成)

「抽象と幻想」展での発表時、美術批評家の瀧口修造は、「この作品はいろんな形の軽金属板をバランスで組合わせて天井からつりさげてあるので、微風や適度な空気の波動にあたるとしずかに動きだす。この動きながらの形の変化がおもしろいのである。金属のメカニックな工作はすこし冷たく重い感じがするが、わが国のモビルの試作としては注目すべきものである」(『朝日新聞』1953年12月10日東京朝刊)と評しました。

地中海群像

アルプは、人のかたちの表現を追求した作家です。ただ、人のかたちとして表現された作品はどれも抽象的で、見た目にはどの部分が何のかたちを示しているのか、必ずしも明快ではありません。あえて具象的な表現をとらないことで、未分化で未成熟な存在、成長していく途上の存在、いわば「こども」の姿を示唆しています。そのように考えると、《地中海群像》は、一つの塊ではなく、手を組んで踊る人々の姿にも見えてきます。1941(昭和16)年にブロンズで作られたものを原型とし、それを後に拡大して、大理石を素材として作られたのが本作です。ブロンズ像よりも柔らかな質感で、軽やかな印象をもたらします。

犬の唄

女性の像につけるにしては奇妙なタイトルです。これは、フランスの歌手エンマ・ヴァラドン(1837–1913)が歌っていた歌謡曲、いわゆるシャンソンに基づいています。それは、普仏戦争(1870–71)に敗れたフランス人の心情、つまり抵抗する気持ちを心の奥で持ちながらも、表面上は犬のようにプロイセンに対して従順さを示すことをうたった歌でした。実はこの歌手を、ドガ(1834–1917)も描いています。柳原の作品とは、背をそらし、手を前に出しているポーズが共通しています。しかし違いもあります。ドガの作品では、両手がともに前になっているのに対して、柳原の場合、片方の手は後ろにまわされているのです。

Protrusion #076

菅木志雄は1960年代末から70年代初頭に現れた「もの派」と呼ばれる動向を代表するアーティストの一人です。木や石などの自然物や金属、紙といった素材をほぼ未加工の状態で空間に配置し、そこで生まれる光景を「状況」と呼び、作品としてきました。「Protrusion」とは「突出」や「出っ張り」といった意味です。パズルのように枠の中に木材のピースが入っていて、そのうちいくつかが上方に「突き出し」ています。作者のわずかなズラしの操作により、モノ同士の関係、そしてモノとそれを取り巻く空間との関係に目を向けさせる、菅らしい作品です。