見る・聞く・読む

画家が自らの偏愛する画家について語るとき、話題の対象となる画家について以上に、必ずしも意図したわけでもなく、自分の制作についての思考を開示してしまうことは頻繁に起こりうることだ。たとえば、2006年にパリ市立近代美術館で開催されたボナール展のカタログに収録されたハンス・オブリストによるインタヴューで、ピーター・ドイグもまた、ピエール・ボナールについて語るとき、ほとんど自らの制作の場面で展開する思考を暗黙のうちに示しているかのようだ。この短くも充実したインタヴューで、実際、冒頭からドイグはボナールの作品がたえず自分の発想の源泉となっていること、また自分が彼の影響下にあることを認めたうえで、「自分自身の作品について考えるとき、私はしばしばボナールの作品を見ます」と語っている。いまなお、美術史の記述の体系のなかに位置づけがたく、それゆえに、批評的な抗争の場で毀誉褒貶とともに奇妙な役割を背負わされることが多いにもかかわらず、その作品の射程を正確に踏査されたわけでもないながら、自分の作品が西暦2000年の若い画家たちに届くことを夢見ていたボナールにとって、この率直な告白はささやかであるにしても明確な礼讃でありえているはずだ。

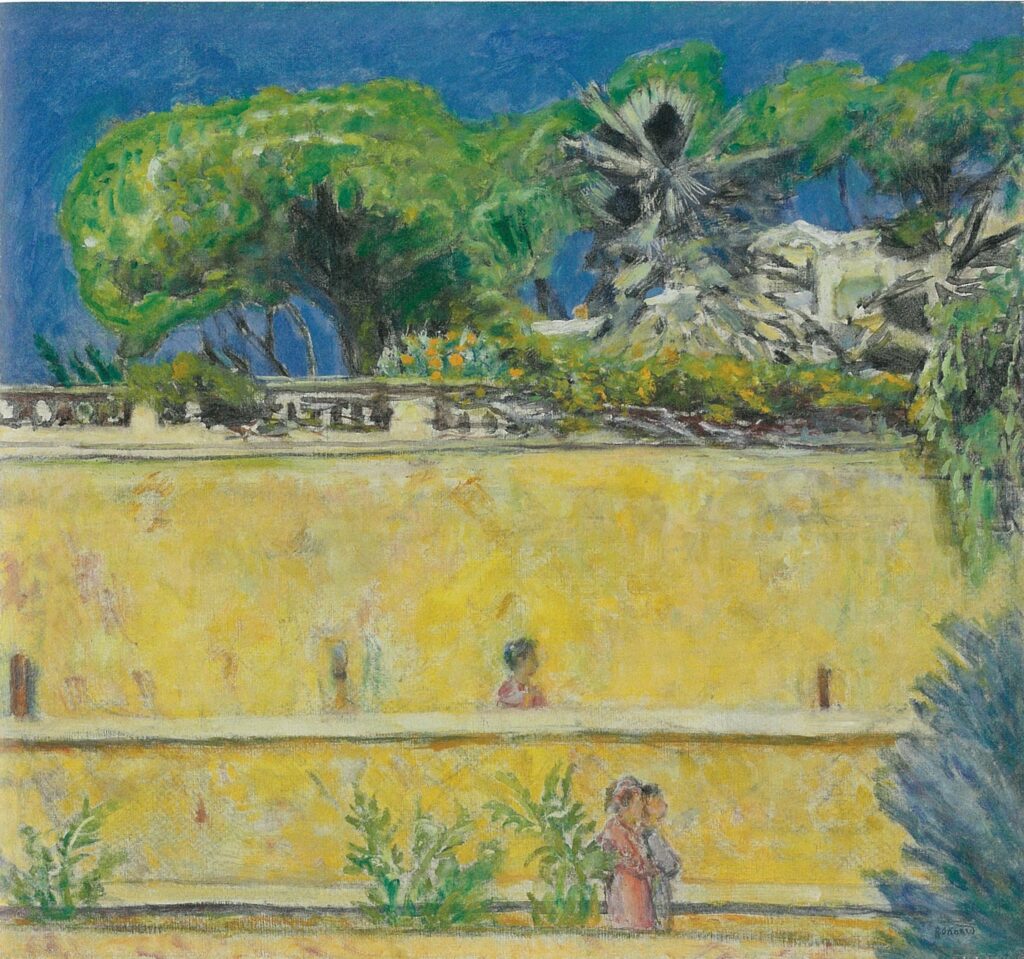

ここで、ごく簡潔にドイグがボナールの作品に注目した点を列挙すれば、扇情的な主題を扱わず、自らの生にとって身近な主題を扱うこと、技量をこれ見よがしに誇示しないこと、ある種の開放性を備え、完成/未完成の判断が困難であること、事前の計画なしに断片的に画布に介入することによって、時間の経過を積層化し、現在の知覚と記憶の領域とを同時に組み込む点などをあげることができる。そして、この開放性のために、観者は画面に巻き込まれるように参加することを強いられる点を指摘している1。この点で、ボナールの作品に関していえば、その画面の一貫した構成原理は、画布の奥に展開する空間の創設以上に、画布の手前の空間、つまり、画布と観者との間の空間をいかに組織するかという点に集約されるが、ドイグもまた、この同じ手前の空間の編成を異なった仕組みで遂行しているとはいえないだろうか2。

ごく端的にいえば、ドイグの場合、それは、マネならびにそれ以後の絵画に顕在化するように、画面の前景を遮蔽する仕組みである。たとえば、初期の《ロードハウス》(1991年)に顕著なように、水面、陸地、空という3つの領域に画面が分割される構成の作品においてさえ、この3つの領域は画面の奥へと視線を誘導することなく、3つの立ち上がった領域の様相のもとに視線を画面に留めさせる、つまり、視線を遮蔽する一種の壁として立ち上がる。また、《オーリンMKIV Part 2》(1995–96年)のように広大な空の領域を備えながらも、こちら側に向かってジャンプする人物の存在によって、空の空間も同時に手前側に引き寄せられる印象を与え、その結果として中景にいたる道を暗示する緑色の色帯も奥に進む以上に立ち上がって見えてくるだろう。このような前景へと視線を誘導する要素の存在は頻出するが、《ピンポン》(2006–08年)にいたると、遮蔽物それ自体の表示が際立つことになる。そして、《ポート・オブ・スペインの雨(ホワイトオーク)》(2015年)の場合も、単に建築物のみならず、左端の灯台へと向かう道もほとんど直立する様相を呈してはいないだろうか。

ところで、この手前の空間の組織化という点と同時に、知覚作用における遅さの組織化という点でもドイグはボナールと課題を共有しているが、後者が周縁視的な領域の活用と抽象的な領域の拡張によってこの課題を遂行するとすれば、ドイグの場合、物質的な次元での小さな細部と縮小化された構成要素(たとえば、《スキージャケット》(1994年)の無数の人々など)との分散性に依拠している。ときに知覚の識閾下の要素の分散性が画面の統合的な知覚を凌駕するかのようであり、この点で、出発点にある写真画像は大きく変形されることになる3。この作用への明晰な注目を、本展カタログに収録された「ピーター・ドイグ―20の質問」でのローラ・オーウェンスの発言に見いだすことができるだろう。自作が成功したと感じるのは、出発点にあるイメージを絵具による介入によって崩壊させる(disintegrate)ままにしておくときになのか、それとも「自覚的に保存しようとする感情的な質ないし物語的なもの」を体現できたときになのかというこの二者択一的な問いにドイグは正面から回答することを回避しているが、オーウェンスの期待する答えはおそらく前者であるだろう。そして、最後に、「抽象的なものは出発点である」というボナールのメモの一節を引用しておこう。それが何であれ、この出発点を長い制作の過程で脱統合化(disintegration)していく作業こそが、シンコペーション化された時間という新たな知覚経験の領域を開示していくことになるだろう。

註

- 紙面の関係で今回は展開する余裕はないが、ドイグは指示的な情報なしに、その人物に関して知りたいことのすべてを知ることができる点をボナールに見出し、このような性質を自らの作品においても実現したいと述べている。また、ボナールの作品を見続けると胸が張り裂けそうなメランコリーを感じるとも指摘している。

- この点に関しては、筆者の「さあ、過飽和なテーブルにどうぞ!」(『ピエール・ボナール展』図録、国立新美術館、2018年)を参照していただきたい。

- 『アンフォルム』(1997年)の「非常に遅い(Very Slow)」という項目で、イヴ=アラン・ボワは、極端な遅さがフロイト的な〈不気味なもの〉を喚起する点を指摘している。

『現代の眼』635号

公開日: