展覧会

近代工芸の名品--花 : 所蔵作品展

会期

-会場

東京国立近代美術館工芸館

概要

花は、人の心をなぐさめ、また浮き浮きとした気分を呼び起こします。そんな花の可憐な姿を、日本では昔から身のまわりのものに表し、四季のうつろいを楽しんできました。工芸の世界では、花からインスピレーションを得た作品を今なお多数見出します。伝統的モチーフを継承した例も少なくありませんが、過去には振り向きもされなかったような路傍の花々にも、今日では作家の真摯な視線が注がれるようになりました。工芸の近代を概観すると、花を題材とする新しい文様の創出という角度から、作家としての自覚を深めていこうとする試みさえあるほどです。

出品作品リスト

| 作家名 | 生-没年 | 題名 | よみがな | 制作年 | 材質・技法 | 所蔵(空欄=当館蔵) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 展示室1 | |||||||||||

| 伊砂利彦 | 1924- | きもの ドビュッシー前奏曲集花火のイメージより | きもの どびゅっしー ぜんそうきょくしゅう はなび の いめーじ より | 1985年 | 絹、型染 | ||||||

| 釜我敏子 | 1938- | 型絵染着物 風蝶草 | かたえぞめ きもの ふうちょうそう | 1987年 | 絹、型染 | ||||||

| 鎌倉芳太郎 | 1898-1983 | 紺地印金朧型梅花文長着 | こんじ いんきん おぼろがた ばいかもん ながぎ | 1962年 | 絹、型染、印金 | ||||||

| 木村雨山 | 1891-1977 | 縮緬地友禅梅文訪問着 | ちりめんじ ゆうぜん うめもん ほうもんぎ | 1966年 | 絹、友禅 | ||||||

| 佐々木苑子 | 1939- | 絵絣紬着物 風の香 | えがすり つむぎ きもの かぜ の こう | 2005年 | 絹、織 | 個人蔵 | |||||

| 志村ふくみ | 1924- | 紬織振袖 暈し段 | つむぎおり ふりそで ぼかしだん | 1978年 | 絹、織 | ||||||

| 重要無形文化財久留米絣技術保持者会 | 久留米絣白中柄単衣 花菱文 | くるめ かすり しろなかがら ひとえ はなびしもん | 1958年 | 綿、絣 | |||||||

| 鈴田照次 | 1916-1981 | 木版摺更紗着物 花文 | もくはんずり さらさ きもの かもん | 1979年 | 絹、木版染、型染 | ||||||

| 芹沢銈介 | 1895-1984 | 紬地型絵染華字文のれん | つむぎじ かたえぞめ かじもん のれん | 1960年 | 絹、型染 | ||||||

| 宗廣力三 | 1914-1989 | 節絹織着物 花心 | ふしぎぬおり きもの かしん | 1979年 | 絹、織 | ||||||

| 森口華弘 | 1909-2008 | 古代縮緬地友禅訪問着 早春 | こだい ちりめんじ ゆうぜん ほうもんぎ そうしゅん | 1955年 | 絹、友禅 | ||||||

| 森口華弘 | 1909-2008 | 縮緬地友禅花丸文着物 薫影 | ちりめんじ ゆうぜん はなまるもん きもの くんえい | 1959年 | 絹、友禅 | ||||||

| 森口華弘 | 1909-2008 | 上代紬地友禅菊華文訪問着 | じょうだい つむぎじ ゆうぜん きっかもん ほうもんぎ | 1960年 | 絹、友禅 | ||||||

| 展示室2 | |||||||||||

| 藤田恵美 | 1962- | ガラスリング | がらす りんぐ | 2005年 | ガラス、鋳造 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 想花束髪差 | そうかたばね かんざし | 1918-43年頃 | 銀 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 梅花髪飾 | ばいか かみかざり | 1918-43年頃 | 銀、金 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 想花玉虫装塡胸飾 | そうか たまむし そうてん むねかざり | 1918-43年頃 | 銀、玉虫 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 紫陽花衿飾 | あじさい えりかざり | 1918-43年頃 | 銀、金消 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 梅帯留 | うめ おびどめ | 1935年頃 | 朧銀 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 蘭帯留 | らん おびどめ | 1935年頃 | 真鍮 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 蘭帯留 | らん おびどめ | 1944-68年頃 | 銀 | ||||||

| 大木秀春 | 1895-1968 | 菊帯留 | きく おびどめ | 1944-68年頃 | 銀 | ||||||

| 佐々木象堂 | 1882-1961 | 蠟型鋳銀置物 蕾 | ろうがた ちゅうぎん おきもの つぼみ | 1961年 | 銀、蠟型鋳造 | ||||||

| 三代宮田藍堂(宏平) | 1926-2007 | 蠟型鋳金装身具 花の宴 | ろうがた ちゅうきん そうしんぐ はなのえん | 1977年 | 金、蠟型鋳造 | ||||||

| 鹿児島寿蔵 | 1898-1982 | 紙塑人形 延寿雛 | しそ にんぎょう えんじゅびな | 1957年 | 紙塑 | ||||||

| 鹿児島寿蔵 | 1898-1982 | 紙塑人形 地久 | しそ にんぎょう ちきゅう | 1961年 | 紙塑 | ||||||

| 鹿児島寿蔵 | 1898-1982 | 紙塑人形 なかよし | しそ にんぎょう なかよし | 1963年 | 紙塑 | ||||||

| 川上南甫 | 1898-1980 | 桃一枝 | もも ひとえだ | 1965年 | 紙、桐塑 | ||||||

| 川上南甫 | 1898-1980 | うららか | うららか | 1974年頃 | 紙、桐塑 | ||||||

| 小松康城 | 1915-1979 | 木彫布貼人形 捲髪 | もくちょう ぬのはり にんぎょう かんぷう | 1966年 | 桐、布、木彫 | ||||||

| 五味文郎 | 1911-1980 | 紅梅 | こうばい | 1946年 | 木目込 | ||||||

| 平田郷陽 | 1903-1981 | 桜梅の少将 | おうばい の しょうしょう | 1936年 | 桐、木彫、着せつけ | ||||||

| 堀柳女 | 1897-1984 | 供花 | きょうか | 1956年 | 桐、木彫、木目込 | ||||||

| 堀柳女 | 1897-1984 | 瀞 | とろ | 1957年 | 桐、木彫、木目込 | ||||||

| 喜多川平朗 | 1898-1988 | 紅地菱花鳥文倭錦 | くれないじ ひしかちょうもん やまとにしき | 1959年 | 絹、錦 | ||||||

| 喜多川平朗 | 1898-1988 | 紅地鳥蝶唐花文錦 | くれないじ とり ちょう からはなもん にしき | 1960年 | 絹、錦 | ||||||

| 喜多川平朗 | 1898-1988 | 黄地牡丹文倭錦 | きじ ぼたんもん やまとにしき | 1960年 | 絹、錦 | ||||||

| 喜多川平朗 | 1898-1988 | 打掛唐織萌黄地牡丹文 | うちかけ からおり もえぎじ ぼたんもん | 1963年 | 絹、唐織 | ||||||

| 喜多川平朗 | 1898-1988 | 斑金錦牡丹唐草文帯 | はんきん にしき ぼたん からくさもん おび | 1971年 | 絹、錦 | ||||||

| 北村武資 | 1935- | 亀甲花文経錦着尺 | きっこう はなもん たてにしき きじゃく | 1983年 | 絹、経錦 | ||||||

| 北村武資 | 1935- | 六耀梅文羅金裂地 | りくよう うめもん らきん きれじ | 1997年 | 絹、羅金 | ||||||

| 古賀フミ | 1927- | 佐賀錦松皮菱文帯 春匂う | さがにしき まつかわびしもん おび はるにおう | 1978年 | 絹、紙、佐賀錦 | ||||||

| 福本繁樹 | 1946- | 花信風 ’91-A、B | かしんふう ’91-A、B | 1991年 | 綿、型染、蠟染 | ||||||

| 藤井達吉 | 1881-1964 | 草花図屏風 | そうかず びょうぶ | 1916-20年頃 | 木 | ||||||

| 展示室3 | |||||||||||

| 金森宗七 | 1821-1892 | 花鳥文様象耳付大花瓶 | かちょう もんよう ぞうみみつき だいかびん | 1892年頃 | 銅 | 登録美術品 | |||||

| 駒井音次郎 | 1842-1917 | 鉄地金銀象嵌人物図大飾皿 | てつじ きんぎん ぞうがん じんぶつず おおかざりざら | 1876-85年頃 | 鉄 | 登録美術品 | |||||

| 佐々木象堂 | 1882-1961 | 蠟型鋳銅置物 采花 | ろうがた ちゅうどう おきもの さいか | 1959年 | 青銅、蠟型鋳造 | ||||||

| 中杉与三七 | 1853-1931 | 黄銅製竹林観音彫花瓶 | おうどうせい ちくりん かんのん ほり かびん | 1890年 | 黄銅 | 登録美術品 | |||||

| 西村敏彦 | 1889-1947 | 銅槌起七宝唐草文巻葉入 | どうついき しっぽう からくさもん まきはいれ | 1926-45年頃 | 銅、七宝 | ||||||

| 西村敏彦 | 1889-1947 | 胡桃鉢 | くるみ ばち | 1929年 | 青銅、鋳造 | ||||||

| 信田洋 | 1902-1990 | 花形鈕青磁香炉 | はながた つまみ せいじ こうろ | 1940年 | 青銅、磁器 | ||||||

| 山川孝次 | 1828-1882 | 金銀象嵌環付花瓶 | きんぎん ぞうがん かんつき かびん | 1877年頃 | 銅 | 登録美術品 | |||||

| クリストファー・ドレッサー | 1834-1904 | ガーデン・チェア | がーでん ちぇあ | 1867年 | 鉄、鋳造 | ||||||

| クリストファー・ドレッサー | 1834-1904 | 傘立て | かさたて | 1875年頃 | 鉄、エナメル塗装 | ||||||

| クリストファー・ドレッサー | 1834-1904 | 草花模様染カーテン布 | そうかもようぞめ かーてん ぬの | 1890年代 | プリント | ||||||

| 磯矢阿伎良 | 1904-1987 | 花文棚 | はなもん たな | 1930年 | 漆、蒔絵 | ||||||

| 磯矢阿伎良 | 1904-1987 | はないかだ文様長手文庫 | はないかだもんよう ながて ぶんこ | 1934年 | 漆、蒔絵 | ||||||

| 黒田辰秋 | 1904-1982 | 赤漆彫花文箱 | あかうるし ちょうかもん はこ | 1935年頃 | 漆 | ||||||

| 広川松五郎 | 1889-1952 | 錆うるし手文庫 花束 | さびうるし てぶんこ はなたば | 1929年 | 漆 | ||||||

| 板谷波山 | 1872-1963 | 霙青磁牡丹彫文花瓶 | みぞれせいじ ぼたん ちょうもん かびん | 1925年 | 磁器 | ||||||

| 板谷波山 | 1872-1963 | 彩磁延寿文水指 | さいじ えんじゅもん みずさし | 1942年 | 磁器 | ||||||

| 七代錦光山宗兵衛 | 1868-1927 | 上絵金彩花鳥図蓋付飾壺 | うわえ きんさい かちょうず ふたつき かざりつぼ | 1884-97年頃 | 陶器 | ||||||

| 富本憲吉 | 1886-1963 | 飾皿図 うつむき咲く薊 | かざりざら ず うつむきさく あざみ | 1933年 | 紙本墨画、軸装 | ||||||

| 富本憲吉 | 1886-1963 | 色絵薊文角鉢 | いろえ あざみもん かくばち | 1938年 | 磁器 | ||||||

| 初代永澤永信 | 1861-1919 | 白磁籠目花鳥貼付飾壺 | はくじ かごめ かちょう はりつけ かざりつぼ | 1877年頃 | 磁器 | 個人蔵 | |||||

| 初代宮川香山 | 1842-1916 | 鳩桜花図高浮彫花瓶 | きゅうおうかず たかうきぼり かびん | 1871-82年頃 | 陶器 | ||||||

| 初代宮川香山 | 1842-1916 | 色入菖蒲図花瓶 | いろいり しょうぶず かびん | 1897-1912年頃 | 磁器 | ||||||

| 展示室4 | |||||||||||

| 江里佐代子 | 1945-2007 | 截金六角組飾筥 六花集香 | きりかね ろっかく くみ かざりばこ ろっかしゅうこう | 1992年 | 木、金属箔、截金 | ||||||

| 音丸耕堂 | 1898-1997 | 彫漆薺文茶入 | ちょうしつ なずなもん ちゃいれ | 1959年頃 | 漆、彫漆 | ||||||

| 音丸耕堂 | 1898-1997 | 彫漆銀連糸茶入 | ちょうしつ ぎんれんし ちゃいれ | 1963年 | 漆、彫漆 | ||||||

| 田口善国 | 1923-1998 | 水仙蒔絵硯筥 | すいせん まきえ すずりばこ | 1946年 | 漆、蒔絵 | ||||||

| 田口善国 | 1923-1998 | カサブランカ蒔絵飾箱 | かさぶらんか まきえ かざりばこ | 1994年 | 漆、蒔絵、螺鈿 | ||||||

| 寺井直次 | 1912-1998 | 金胎蒔絵水指 春 | きんたい まきえ みずさし はる | 1976年 | 漆、金胎、蒔絵、卵殻 | ||||||

| 増村益城 | 1910-1996 | 乾漆根来梅花蓋物 | かんしつ ねごろ ばいか ふたもの | 1972年 | 漆、乾漆 | ||||||

| 松田権六 | 1896-1986 | 蒔絵桜鳥平卓 | まきえ さくらとり ひらしょく | 1956年 | 漆、蒔絵、平文 | ||||||

| 松田権六 | 1896-1986 | 螺鈿桜文椀 | らでん さくらもん わん | 1966年 | 漆、螺鈿 | ||||||

| 生野祥雲斎 | 1904-1974 | 白竹通筒花入 | しろたけ かよいづつ はないれ | 1966年 | 竹 | ||||||

| 十二代今泉今右衛門 | 1897-1975 | 色鍋島有職文花瓶 | いろなべしま ゆうそくもん かびん | 1966年 | 磁器 | ||||||

| 十三代今泉今右衛門 | 1926-2001 | 色鍋島薄墨草花文鉢 | いろなべしま うすずみ そうかもん はち | 1978年 | 磁器 | ||||||

| 十三代今泉今右衛門 | 1926-2001 | 色鍋島薄墨石竹文鉢 | いろなべしま うすずみ せきちくもん はち | 1982年 | 磁器 | ||||||

| 上瀧勝治 | 1941- | 葆光布染彩磁壺 | ほこう ぬのぞめ さいじ つぼ | 1988年 | 磁器 | ||||||

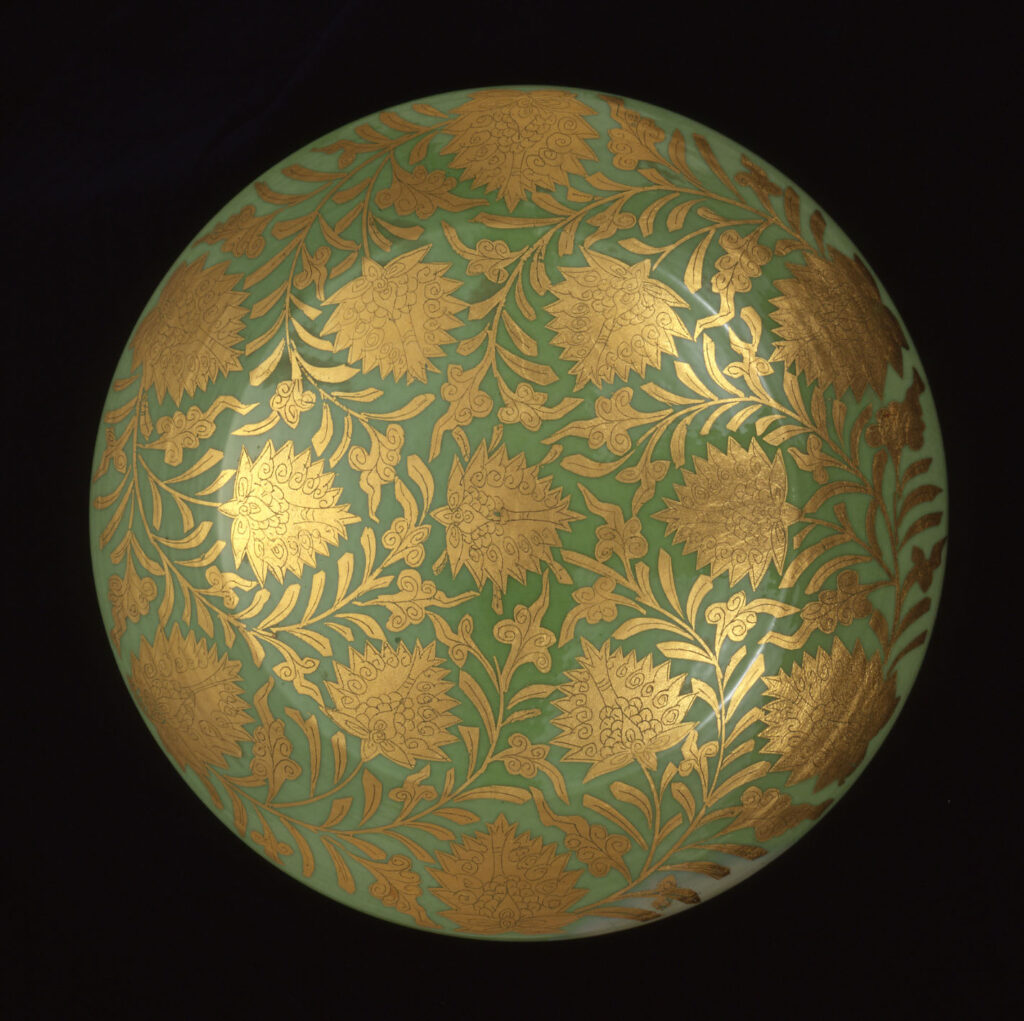

| 加藤土師萌 | 1900-1968 | 萌葱金襴手丸筥 | もえぎ きんらんで まるばこ | 1958年 | 磁器 | ||||||

| 楠部彌弌 | 1897-1984 | 彩埏花瓶 夏日 | さいえん かびん かじつ | 1976年 | 磁器 | ||||||

| 田村耕一 | 1918-1987 | 鉄釉蠟抜梅文大皿 | てつゆう ろうぬき うめもん おおざら | 1960年 | 陶器 | ||||||

| 田村耕一 | 1918-1987 | 白泥椿文壺 | はくでい つばきもん つぼ | 1969年 | 陶器 | ||||||

| 塚本快示 | 1912-1990 | 白磁輪花皿 | はくじ りんかざら | 1982年 | 磁器 | ||||||

| 富本憲吉 | 1886-1963 | 色絵金銀彩四弁花文八角飾箱 | いろえ きんぎんさい しべんかもん はっかく かざりばこ | 1955年 | 磁器 | ||||||

| 宮下善寿 | 1901-1988 | 白彩梅文花瓶 | はくさい うめもん かびん | 1955年 | 磁器 | ||||||

| 大坂弘道 | 1937- | 紅木紫檀八角経筒 | こうき したん はっかく きょうづつ | 1987年 | 紫檀、指物、象嵌 | 個人蔵 | |||||

| 大坂弘道 | 1937- | 黒柿蘇芳染拭漆宝相華文嵌荘箱 西華 | くろがき すおうぞめ ふきうるし ほうそうげもん がんそうはこ せいか | 2007年 | 黒柿、指物、象嵌 | 個人蔵 | |||||

| 中臺瑞真 | 1912-2002 | 輪花盛器 | りんか もりき | 1981年 | 桐、刳物 | ||||||

| 井尾敏雄 | 1908-1994 | 鍛鉄水注 | たんてつ すいちゅう | 1966年 | 鉄、鍛造 | ||||||

| 展示室5 | |||||||||||

| 石井康治 | 1946-1996 | 彩花文器 宴 | さいかもんき うたげ | 1994年 | ガラス、宙吹き | ||||||

| 高橋禎彦 | 1958- | 花のような | はな の ような | 2004年 | ガラス、宙吹き、色被せ | ||||||

| ダン・デイリー | 1947- | 花のような女 | はなのような ひと | 1989年 | ガラス、宙吹き | ||||||

| 藤田喬平 | 1921-2004 | 飾筥 菖蒲 | かざりばこ しょうぶ | 1973年 | ガラス、型吹き | ||||||

| 藤田喬平 | 1921-2004 | 飾筥 夜桜 | かざりばこ よざくら | 1996年 | ガラス、型吹き | ||||||

| 越智健三 | 1929-1981 | 平らな花器 | たいらな かき | 1961年 | 鉄、鍛造 | ||||||

| 槻尾宗一 | 1915-1992 | 鉄花器 | てつ かき | 1954年 | 鉄 | ||||||

| 内藤春治 | 1895-1979 | 壁面花挿 | へきめん はなさし | 1929年 | 青銅、鋳造 | ||||||

| 黒澤千春 | 1949-2008 | 彩漆裂罅箔屏風 華の舞 | さいしつ れっけはく びょうぶ はなのまい | 1991年 | 漆、金箔 | ||||||

| 高橋節郎 | 1914-2007 | 陽春賦 | ようしゅんふ | 1985年 | 漆、沈金 | ||||||

| 北村純子 | 1956- | 無題 | むだい | 1998年 | 陶器 | ||||||

| 田嶋悦子 | 1959- | Cornucopia 97-V | こるぬこぴあ 97-V | 1997年 | 陶器、ガラス | ||||||

| 三代徳田八十吉 | 1933-2009 | 燿彩華文鉢 | ようさい はなもん はち | 1991年 | 磁器 | ||||||

| 松井康成 | 1927-2003 | 晴白練上大壺 | せいはく ねりあげ おおつぼ | 1989年 | 陶器 | ||||||

ここが見どころ

工芸館では、2004年から春の花の季節に合わせて、“花”をテーマにした所蔵作品展を企画し、これまでに「人間国宝の花」(2005年)、「花より工芸」(2006年)、「花と人形」(2008年)など、さまざまな視点で展覧会を開催してきました。

2010年は、陶磁、染織、漆工、木工、竹工、金工、そして人形の名品のなかから、花を主題とする約100点をご紹介します。

古典的な梅や菊、あるいはアザミやナズナなどの身近な草花も、作家の目を通して表された姿はどれも新鮮な魅力に満ちています。小さな文様からフォルム全体まで、工芸ならではの素材や技法の持ち味が息づいた「花」をお楽しみください。

イベント情報

ギャラリートーク

当館研究員によるトーク

当館研究員が鑑賞のポイントを分かりやすく解説します。

- 日程

-

2010年2月11日(木)

2010年3月21日(日) - 時間

-

14:00 ‐ 15:00

工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム

「タッチ&トーク」

- 日程

-

会期中の毎週水・土曜日

- 時間

-

14:00 – 15:00

※いずれも参加無料(要観覧券)/申込不要

スペシャルイベント: TOUCH&TALK

Tour with our English speaking staff

- 日程

-

2010年3月13日(土)

- 時間

-

13:00-14:00

This event had benn closed.

本イベントは終了いたしました。

スペシャルイベント:MOVIE + TOUCH&TALK

映画上映 + タッチ&トーク

- 日程

-

2010年4月5日(月)

(当日は工芸館は休館日です。イベント招待状をお持ちの方のみご入館頂けます。) - 時間

-

14:00-16:00

工芸館と(財)ポーラ伝統文化振興財団との共催イベントです。

工芸記録映画の上映と、工芸館のオリジナルプログラム「タッチ&トーク」を同時開催し、展覧会や作品のみどころをお伝えします。

工芸作品の魅力を存分に味わってください。

※イベント詳細と申込方法は、ポーラ伝統文化振興財団のホームページをご覧下さい。

開催概要

- 会場

-

東京国立近代美術館 工芸館

- 会期

-

2010年2月11日(木)~4月18日(日)

- 開館時間

-

10:00-17:00

(入館は閉館30分前まで) - 休館日

-

月曜日(3月22日・29日は開館)、3月23日(火)

- 観覧料

-

一般200円(100円) 大学生70円(40円)

※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。

※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢のわかるもの、障害者手帳をご提示ください。※お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。

※キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 - 無料観覧日

-

3月7日(日)、4月4日(日)

- 主催

-

東京国立近代美術館