見る・聞く・読む

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「自然」の二つの貌

戻る

装飾は、事物の表面、その被覆に与えられる意匠である。装飾は、とりわけ工芸と呼ばれる領域において特権的な位置を占める。

装飾については、それが技術的制約に由来するものなのか、それとも自由な意志の発露によるものなのかをめぐる議論がある。たとえば19世紀の建築家、建築史家ゴットフリート・ゼンパーは、『建築の四要素』(1851年)などにおいて、建築の被覆が、織物や編物に由来すると考えた。ゼンパーの議論を曲解しながら広まった、装飾が織物の技術や素材から展開してきたとするゼンパー主義の蔓延に対し、美術史家アロイス・リーグルは、名高い『美術様式論 装飾史の基本問題』(1893年)で、装飾紋様は世界のすべての芸術活動にあまねく存在する「芸術意志」から発展するものと主張した。

実用的な道具である工芸に芸術の根源的な意志を見るリーグルの議論は、近代以降の西洋社会で純粋芸術に対して劣るものとみなされていた工芸の復権を図るものであり、また、東洋から西洋に至るさまざまな紋様の文化史的なつながりを見出すという点において画期的だった。

が、一方である種の装飾が、事物の構造や技術的制約に由来するものであることは明らかだろう。たとえば、それは織物において顕著に見出される。織物は通常、経糸と緯糸の連携、交差から発展する。そこで装飾は、その構造と連携して現れる。たとえば柳宗悦は、沖縄の絣の着物における模様が、織物の構造と結合して現れる様をこそ高く評価した。彼はその数理的なルールに織物の理=法を見出し、そこから染めと織りが生まれることを織工たちの「法」への帰依として理解した。

国立工芸館の所蔵作品によって構成された今回の「反復と偶然展」において広く見られる「反復」が、このような技術と物質の特質から展開されるものであることはあらためて言うまでもないだろう。たとえばカゴや織物における反復は、規則的な作業の繰り返しとその物質的な構造から現れる。だから工芸においては、美術作品でいうところの支持体の構造とその意匠とが、きわめて強い連携を示すことになる。

カゴや織物に限ったことではない。かつて日本の陶磁器生産はおおむね分業制であり、ロクロを挽く職人(成形)と絵付けを行う職人(装飾)は別々の工程に属していた。が、陶磁器の意匠としての輪線は、ロクロを使って描かれるものが多い。こうした反復的意匠は、成形されたかたちと意匠との技術的な連続性を示す。本展において見られるのも、自然の物質や構造から秩序だった形式を引き出す工芸作家たちの目を見張るような技能の数々である。翻って、それは自然そのものにフラクタル構造、反復、結晶などの秩序、法則が内在していることと対応する。

一方、「反復と偶然」を掲げる本展では、多様な偶然性、自然の現象の予測不可能性を利用した作品も多く見られる。「反復と偶然」は、一見対極の位置にあるように思える。反復は自然の素材を技術によって統御し、そこに安定した秩序や構成を与えることであり、偶然は、その秩序を脅かし、安定した形式を破壊する逸脱的な運動であると考えられるからだ。しかし、いずれにしても工芸の基盤となるのは、自然の物質=素材である。工芸は美術と異なり、ガラス、陶磁、竹、染織など、特定のエレメントがジャンルとして機能する。工芸は、その素材の自然=性質(どちらも英語ではnatureと表現する)をいかに引き出し、発展させることができるかという問題に関わる。

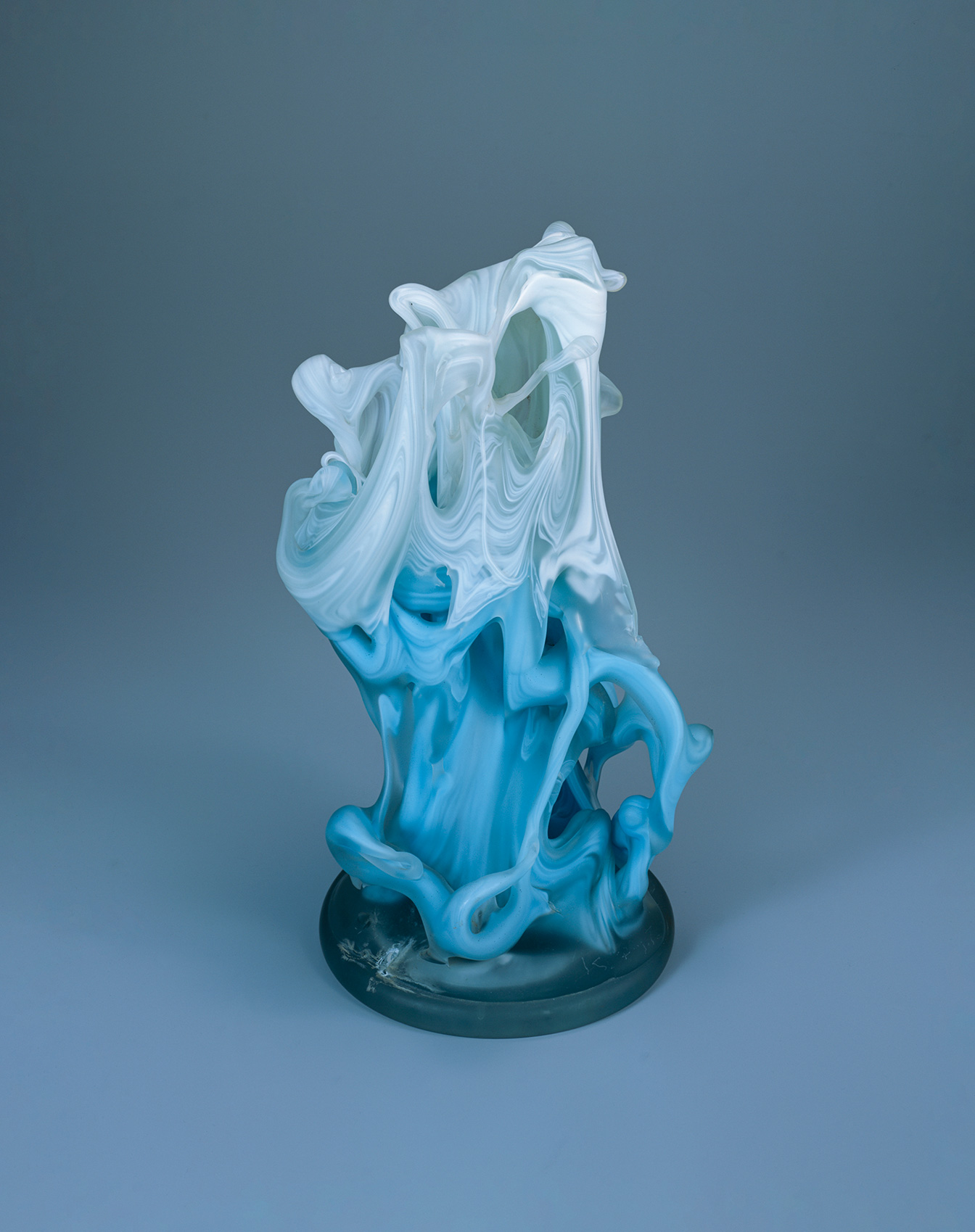

そのように考えれば、工芸における「反復と偶然」は見かけよりも隔たった概念ではない。それらはいずれも自然や物質のもつ「性質(nature)」からなにを引き出し展開しうるのかという問いに関わる。たとえば藤田喬平の《流動 流》や西村陽平の《トースター》では、ガラスや陶磁器が火や水と相似的なものであり、火や水そのもののようにはげしく暴れることが演出される。が、それは自然の生命の精密な統御の結果でもある。

本展の出品作品は、(それはそのまま国立工芸館の所蔵作品の性格でもあるのだろうが)「反復」にせよ、「偶然」にせよ、自然(素材、物質、火などのエレメント)のもつ特性から引き出されうるものを、人間が用いうる能力によって過剰なまでに先鋭化させるという傾向が顕著である。息の詰まるような、人間がなしうる技が最大化され過剰化された工芸作品の数々は、人間が自然から出発しながら、反復と偶然を用いて、そこからいかに遠くまでいくことができるのかを試験するものだろう。それは、自然に回帰、埋没することを目指す工芸のありかた、方向性とは対極にある。これら工芸作品の数々が私たちに見せるのは、自然という巨大な存在が示しうる、別の顔貌であるにちがいない。

(『現代の眼』639号)

公開日: