の検索結果

の検索結果

【工芸トークオンライン】2025年9月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から「移転開館5周年記念 ルーシー・リー展―東西をつなぐ優美のうつわ―」の出品作品2点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。2点の比較を通じて「自分の好き」を発見してみませんか? プログラム概要 9月16日(火)11:009月17日(水)14:009月24日(水)11:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

北大路魯山人《織部蟹絵丸平向付》

北大路魯山人(1883–1959) 《織部蟹絵丸平向付》 1957(昭和32)年 陶土、鉄絵 高さ3.3、幅15.5、奥行15.7 cm(各1点) 2024(令和6)年度購入 撮影:品野塁 北大路魯山人の陶磁器作品は、初期の「椿鉢」と晩年の「蟹絵平向付」が有名な連作として知られています。日本画家の加山又造氏が所有していた本作は「蟹絵平向付」のなかでも、緑釉と鉄絵による「織部蟹絵平向付」です。懐石料理の海鮮や酢の物などを添える十客の皿には、ハサミを上にあげて歩く蟹の姿が鉄絵で描かれています。各皿に描かれた蟹は、ハサミや脚の動きがそれぞれ異なり、生き生きとしています。鉄絵の濃淡が、蟹の甲羅の質感を感じさせるとともに、独特な風合いを生みだしています。この鉄絵と織部釉の色合いは、皿に盛り付けられる食材の美しさをひきたてたことでしょう。 書・陶芸・漆芸・篆刻・料理などの分野で多彩な活躍をみせた北大路魯山人は1883(明治16)年に、京都市北区上加茂北大路町に、父清操、母登女の次男として生まれました。本名は房次郎といいます。6歳の頃に、中京区竹屋町油小路で木版屋を営む福田武造、フサ夫妻の養子になり、家業を手伝いながら書道研究を続け、1907(明治40)年には版下書きとして独立します。 のちに美食家としても名を馳せる転機は、1910年代に訪れます。1915(大正4)年には金沢の細野燕台方の食客となり、美食への関心を深めてゆきます。その際、初代須田菁華のてほどきをうけ、染付や赤絵の作品制作を試みています。生家の北大路姓に戻ったのち、1921(大正10)年には東京の大雅堂美術店に「美食俱楽部」を設けます。古陶磁に料理を盛り付けて提供し、大きな反響を呼びました。関東大震災後、1925(大正14)年に顧問兼総料理長に就任した「星岡茶寮」では、自ら鎌倉に築いた星岡窯のうつわが料理に彩りを添えました。星岡窯では、北大路魯山人の指揮によって、あまたのうつわが生み出されました。時に自身も轆轤の前に座り、作陶を続けています。1936(昭和11)年に「星岡茶寮」を離れてからは作陶で生計をたて、かねてからの古窯研究にも励みました。第二次世界大戦後の1948(昭和23)年には、北鎌倉において、志野、織部、黄瀬戸、染付の制作を再開し、晩年に至るまで、古窯研究から見出した独自の表現を展開しました。そのなかでも、釉薬の色彩や絵付けが作品に深みを感じさせる織部は高く評価されました。 北大路魯山人による食のうつわをひとつひとつ見ても、料理が盛り付けられる姿を想像できるようです。そのうつわは多くの人々に愛され、同じシリーズが制作されましたが、盛り付ける食材やうつわが使用される食事会や料亭によって、料理にさらなるひらめきを与えたことでしょう。 (『現代の眼』640号)

No image

No image

井上萬二

バーバパパ 55周年×国立工芸館移転開館5周年 「想いをぎゅっと やきものワークショップ」

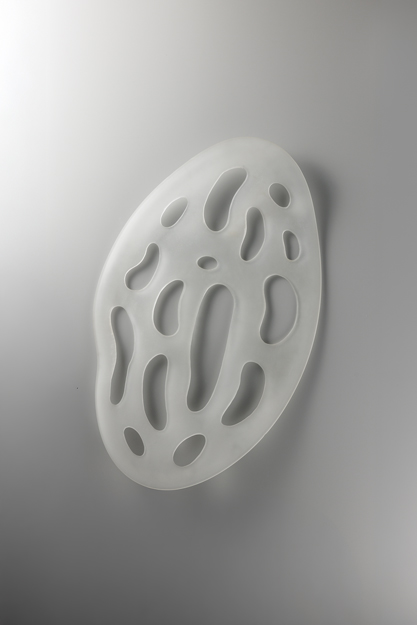

国立工芸館では、1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんな形にも変身できるキャラクターとして親しまれてきたバーバパパの55周年、そして国立工芸館の移転開館5周年を記念し、「想いをぎゅっと やきものワークショップ」を開催します。本企画は、可塑性が高く、手のなかでうごめく土のテクスチャーから生まれるやきものの造形が、バーバパパファミリーのフォルムと共通した性質をもつことに着目したところから始まりました。講師には、陶芸家で今年日本藝術院会員に就任された十一代大樋長左衛門(年雄)さんをお迎えします。 今回のワークショップは、2つの作品をつくるお楽しみをご用意しました。最初はうつわ。参加者自身の日々の暮らしからイメージする大きさやかたちを土のなかでつかみ取ります。次は、大切な人への想いをこめて自由な造形に挑戦します。丸まる、伸びる、くっつきはなれ、へこみふくらむ・・・変身が得意なバーバパパのしなやかなボディ同様に、変幻自在の可能性をもった陶土は、つくる人の個性や気持ちを受け止めて、ユニークな姿をあらわすことでしょう。この夏の工芸館でのひとときが、子どもたちの明日に豊かな実りをもたらすことを期待しています。 2025年8月10日(日)午前10:00~午後12:30 国立工芸館 多目的室 十一代 大樋長左衛門(年雄)氏 小学生 ※イベントルームには参加者ご本人のみご入室いただけます(ご見学不可)。 ※お迎えの際には保護者の方もご入室いただけます。力作の焼成前の姿をぜひともご覧ください。 30名(事前申込み・応募多数の場合は抽選) 2025年7月8日(火)23:59 2025年7月11日(金) ※当選者の方のみにご連絡をいたします。 無料 ※協賛をいただき特別に無料となりました! エプロン、タオル、飲み物※陶土や水などで汚れてもいい衣服、エプロン、タオルでご参加ください。 国立工芸館、国立アートリサーチセンター 大樋美術館 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2025@momat.go.jp ※後日、大樋長左衛門氏の工房で施釉・焼成した完成品を工芸館にてお渡しします。(ご来館が難しい場合は着払いで郵送いたします。) 講師プロフィール 十一代 大樋長左衛門(年雄) 江戸時代から続く茶陶の大樋窯十代大樋長左衛門(文化勲章受章者・日本藝術院会員)の長男として、1958年金沢に生まれる。1985年にボストンユニバシティ大学院修士課程修了。2016年に十一代 大樋長左衛門襲名。2025年に日本藝術院会員就任。 トヨタショールーム、ミラノサローネでのデザイン参画など大樋焼の伝統を継承しながら、美術家、デザイナーとして国内外で多岐にわたり活動。 金沢大学客員教授、グッドデザイン賞受賞(経済産業省)、 ハンガリー国家勲章受章、恩賜賞・日本藝術院賞受賞。 ©大樋美術館 十一代大樋長左衛門(年雄)《大樋窯変祭器「尊崇」 》2023年大樋美術館蔵 ©大樋美術館

国立工芸館 移転開館5周年記念 重要無形文化財指定50周年記念

喜如嘉の芭蕉布展 関連ワークショップ

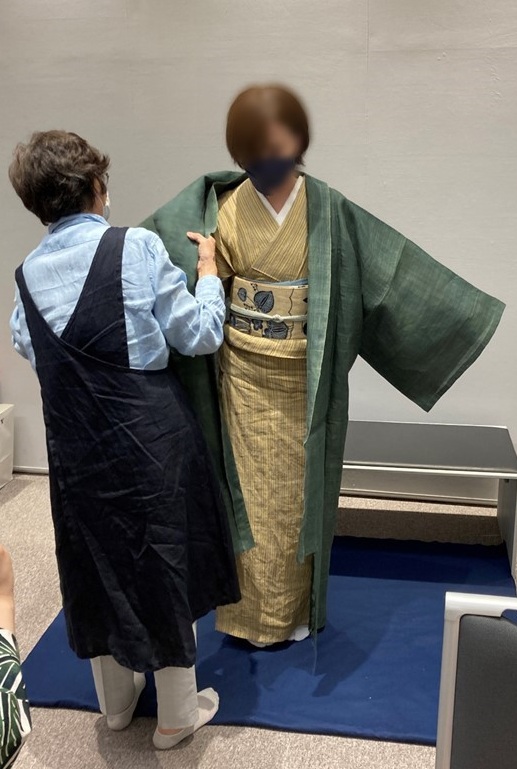

「芭蕉布を羽織ってみよう」/「立礼茶席で呈茶」

「喜如嘉の芭蕉布展」に関連して、ワークショップを開催します。芭蕉布は糸芭蕉の繊維を糸にして織られた「沖縄の風土が生んだ最も沖縄らしい織物」です。当日は、喜如嘉の芭蕉布保存会の平良美恵子会長の手ほどきで、実際に芭蕉布を羽織っていただきます。じかに触れて、さらりとした手ざわりをお楽しみください。あわせて、普段は一般に公開していない当館多目的室に、1日限りの立礼茶席をしつらえます。明治建築のレトロな雰囲気の中、一般財団法人裏千家 今日庵業躰(正教授方)奈良宗久氏の茶席で、お抹茶と琉球王国時代から伝わるお菓子をご堪能ください。 ※定員に達しましたので、募集は終了いたしました。 2025年7月26日(土)第1部 午後1時15分~午後2時30分(開場 午後1時00分)第2部 午後3時15分~午後4時30分(開場 午後3時00分) 国立工芸館 多目的室 平良美恵子氏(喜如嘉の芭蕉布保存会会長)奈良宗久氏(一般財団法人茶道裏千家 今日庵業躰(正教授方)) 各回10名(要申込、先着順、中学生以上) 3,000円(現金のみ、呈茶付き) 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00) 講師略歴 平良美恵子氏(喜如嘉の芭蕉布保存会会長) 人間国宝・平良敏子さんの義娘で、喜如嘉の芭蕉布伝承生として芭蕉布制作に従事する。芭蕉喜如布会館を運営管理する喜如嘉芭蕉布事業協同組合の理事長や、沖縄県工芸産業協働センターの副理事長も務める。 沖縄県立芸術大学非常勤講師 沖縄タイムス芸術選賞功労賞表彰 文化庁長官表彰 卓越した技能者(現代の名工)の表彰 奈良宗久氏(一般財団法人茶道裏千家 今日庵業躰(正教授方)) 1969年金沢生まれ。父の十代大樋陶冶斎に師事し、玉川大学在学時から美術、工芸作家として日展、日本現代工芸美術展にて出品を重ねる。裏千家学園茶道専門学校を経て、裏千家今日庵に入庵し、2002年、茶名「宗久」を鵬雲斎千玄室大宗匠より賜る。2017年に坐忘斎御家元より正教授方を拝命し、現在は業躰(宗家直下の指導者)として国内外の茶道普及に努め、金沢では茶道教場「好古庵」を主宰し、また東京はじめ全国にも指導に出向いている。石川県文化奨励賞、北國芸術賞など受賞多数。京都芸術大学客員教授など経て、現在は金沢美術工芸大学非常勤講師兼茶道部指導。作品は「ドイツ国立ベルリンアジア美術館」「草月美術館」「裏千家今日庵」に収蔵されている。

先生のための工芸館タイム

全国の幼保(認定こども園を含む)・小・中・高等学校・特別支援学校の教職員及び指導主事のみなさまを「移転開館5周年記念 重要無形文化財指定50周年記念 喜如嘉の芭蕉布展」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 2025年7月11日(金)~2025年8月24日(日) 当日の入館について 幼保(認定こども園を含む)・小・中・高等・特別支援学校の教員及び指導主事であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

ワード&ハンドで島めぐり

国立工芸館で、島をめぐるようにアートの旅にでませんか? 今回、イベント会場にあらわれるのは「絵本島」、「ムービー島」、そして「TT島」。島めぐりカードを片手に好きな島から訪ねてみましょう。「絵本島」で本を読んでもらって想像の世界に遊んだり、「ムービー島」で開催中の「喜如嘉の芭蕉布展」を育んだ風景をぼーっと眺めたり。「TT島」では作品にタッチしながらトークを楽しみます。 3島を次々にまわってもいいし、お気に入りの島をみつけたなら、そこにしばらく滞在するのもアリ。ほどよく涼やかな環境でひとときのバカンスを満喫したあとは、旅人だけがもらえるポストカードに思い出をつづります。 2025年8月23日(土) 午前10時~午後4時 2025年8月24日(日) 午前10時~午後4時 ※滞在時間の目安は1時間程度 国立工芸館 多目的室 中学生以下のお子さんとそのご家族 各日100名程度 事前予約 ※当日参加も可。ただしご予約の方を優先的にご案内するため、イベント会場の状況によって少しお待ちいただく場合もあります。 ※各日どちらも同じ内容のプログラムとなっております。 無料 とくになし 国立工芸館教育普及室 kogei-edu2025@momat.go.jp このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。 「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、こちらからご覧いただけます。https://odekake.artmuseums.go.jp/ Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation

謎

軽さのために