見る・聞く・読む

吉田克朗(1943–1999)は、木材や鉄、電球といったシンプルな素材に最低限の手を加えて制作した多様な作品を展開し、1960年代後半から1970年代前半に現れた「もの派」の中心人物として頭角を現しました。1970年代からは写真を製版した版画作品を発表。「第1回ソウル国際版画ビエンナーレ」(1970、徳寿宮現代美術館)で大賞を受賞します。さらに1980年代からは、絵画の分野へも乗り出します。その代表作が《触》のシリーズ。《触“体—47”》は、そのうちの1点です。

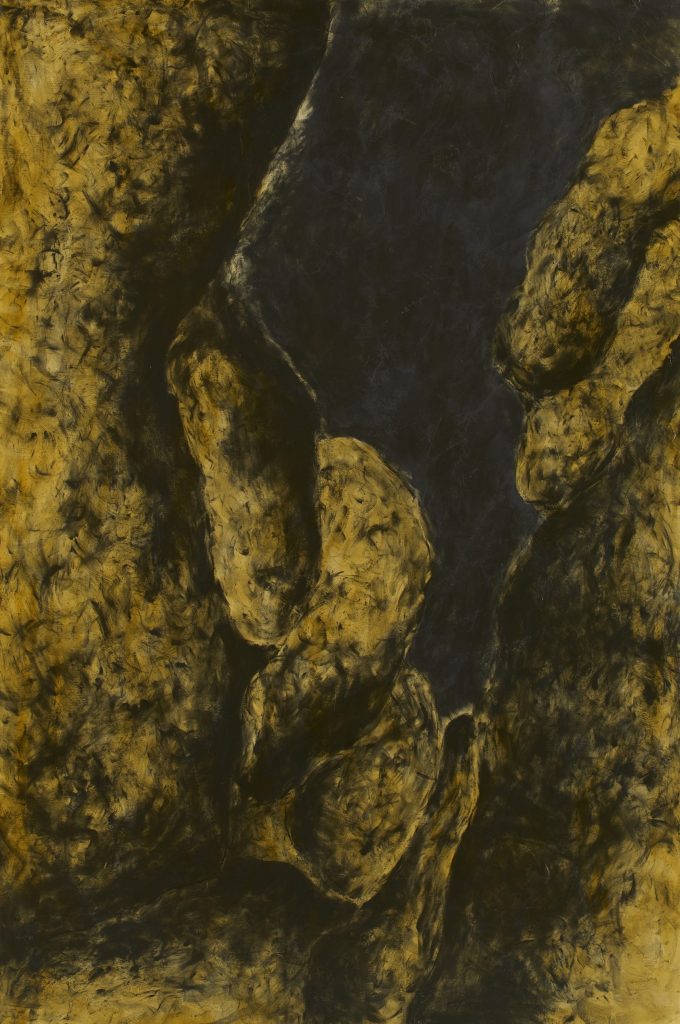

明るい黄土色に地塗りされたキャンバスに、黒い点や線のようなものがうごめいています。材料は黒鉛の粉。それが、筆ではなく指で画面に塗りこめられているのです。タイトルの通り、画面を「触って」描いているわけです。一見すると真っ黒な箇所も、近づいて目を凝らすと無数の指跡が重なり合っていることが分かります。

もう少し、「触」の意味を考えてみましょう。「もの派」の中核として活動していた時期の吉田は、木材や鉄、電球などの既製品をそのままの姿で組み合わせることで、「手わざ」を隠したと言えます。1970年代の版画も同様です。版画といえば、木を彫るなど作家の手で描画したものを版とする方法が最も一般に知られていますが、写真を版とすることで、彫る、描くといった「手わざ」を極力覆い隠すことができます。

作家の後半生に編み出された《触》のシリーズは、そういった手法をひっくり返すものでした。キャンバスに接近して、黒鉛をつけた指を何度もキャンバスに押し付け、こする。これは、これまでの作家のスタイルと全く異なる新境地であったと言えるでしょう。また、初期に立体、中期に版画、後期に絵画と、全く異なるジャンルに移り、それぞれにおいて存在感を示した吉田は、戦後日本美術においても特筆すべき存在と言えます。

改めて、作品に戻ります。《触》のシリーズは、様々な形のキャンバスにそれぞれ異なる空間が表現されます。大きいものでは幅2メートル以上。《触“体—47”》は、比較的小ぶりな作品です。キャンバス地が見え隠れしつつ、画面を走る黒鉛の航跡は、不気味な雰囲気を醸し出します。この作品では大小いくつかの塊が現れています。全体として見ると、それは掲げた手のようにも見えます。あるいは身体の断片、はたまた渓谷のようにさえ見えるかもしれません。このような在り方は、黒鉛という黒く柔らかい素材「のみ」で表現されたことによるものと言えます。その表現の豊かさは、なぜ今なお「絵画」を描かねばならないのかという問いへのひとつの答えを示してくれるでしょう。

『現代の眼』635号

公開日: