見る・聞く・読む

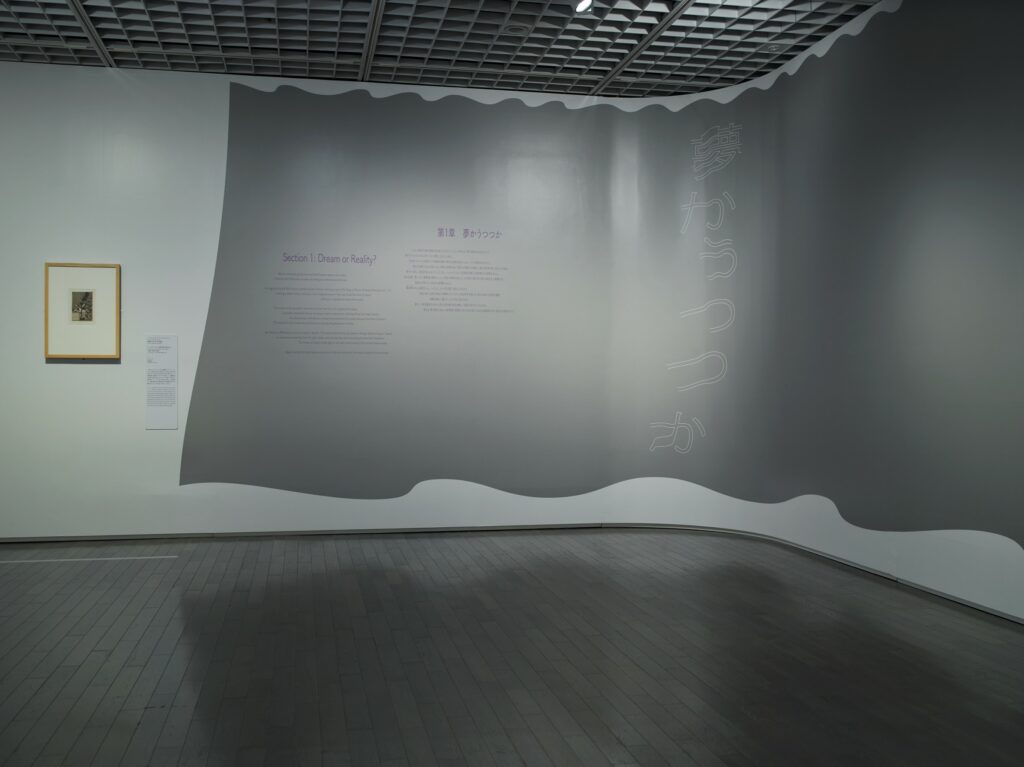

18世紀から現代までという幅広い時代に制作された作品を「眠り」という視点から再編する本展において、最も重要な点はテーマを「夢」ではなく「睡眠」そのものとしたことにあります。睡眠中や想像上の未来など、意識や現実を離れた幻影のようなイメージを示す「夢」に対して、人間の生理現象である「眠り」とは、行為や状態を指します。この視点は、現実と非現実という両世界を行き交い、時代に対する反発、すなわち近代を生きた作家たちに受け継がれてきた「近代的合理主義への抵抗」を浮かび上がらせてくれます。

その起点はスペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤが1799年に発表した版画集『ロス・カプリーチョス』の一葉「理性の眠りは怪物を生む」[図1]に置かれています。本展の各章で導き手となっているこの版画集が制作された頃、隣国ではフランス革命が勃発し、宗教制度に立脚した絶対王政に対して、啓蒙主義と合理主義をもとにした人民による新たな時代の幕が上がりました。ピレネー山脈を超えてその息吹を感じ取ったゴヤは、宮廷画家という立場にありながらも先進的な啓蒙思想に感応しました。『ロス・カプリーチョス』は、前近代的な因習や迷信を揶揄し、理性や科学という近代的な合理性が失われることへの警告として制作されています1。しかし、大革命後のフランスの政局はやがて混迷をきたし、皇帝に即位したナポレオンは隣国スペインに派兵し人民に銃口を向けてしまいました。ゴヤはかつて憧れた新時代がイベリア半島にもたらした破滅と殺戮に絶望し、「理性の眠り」という闇の世界に惹かれ、晩年に自邸の壁に描いた連作『黒い絵』や版画集『妄』など、奇想に満ちた暗鬱な作品を残しています。

スペイン国内の混乱を避けて、ゴヤはフランスに亡命し、1828年にボルドーで最期を迎えました。その12年後にこの地に生を享けた画家がオディロン・ルドンです。奇妙な怪物たちが蠢く彼の幻想的な世界は、少年時代の孤独な環境で培われた想像の産物と考えられてきました。しかし、近年は当時の生物学や気球という近代的な科学文明の産物を触媒として生み出されたことが明らかになっています。ルドンは1880年代に本格的に芸術家としての活動を始めたため、ポスト印象派の画家とみなされることが多いのですが、実は印象派を代表する画家クロード・モネと同じ1840年に生まれています。アカデミスムを批判し、筆触分割という新しい描法によって近代化する都市などを、戸外制作を通して感じた明るい色彩で描いたモネは、1870年代においてはモデルニテを代表する画家でした。視覚性を重んじる印象派に対抗するように、ルドンは《目を閉じて》[図2]に表されるように外の世界への眼差しを閉ざし、暗い色彩で幻想的な主題を描いています。パリでは1880年代には公害や労働問題など近代化の行き過ぎによって繁栄に翳りが生じはじめていました。ルドンが描き出した怪物たちは、華やかな近代生活の裏側にひろがる暗い影のなかに蠢いているのです。

近代的合理主義を最も直接的に批判した芸術運動は、1924年にアンドレ・ブルトンが発表した宣言を起点とするシュルレアリスムでした。彼は、人類初の大規模な近代戦として未曾有の大量殺戮を引き起こした第一次世界大戦の惨状を目の当たりにし、これに抗うよう反合理主義的な芸術運動に身を投じます。さらに、オートマティスムという手法によって、マックス・エルンストらとともに理性では見出すことのできなかった「超現実」を探求する芸術運動を様々な分野にわたって展開しました。日本では1930年頃から新興美術の新傾向として流行していますが、帝国主義の拡大によって再び世界が大きな戦争へと向かいはじめる1937年以降に、本来の意味でシュルレアリスム的な表現が生まれています。

こうした合理主義が引き起こす軋轢は今日に至るまであらゆる場所で噴出しています。本展の「眠り」というテーマによって導かれた作品から、我々は夢のように非現実的なユートピアではなく、人間性の疎外に抗ってきたアートの力を見出すことができるでしょう。

註

- この版画に刻まれたスペイン語「El sueño de la razón produce monstruos」における「sueño」とは、「眠り」と「夢」という両義性を持つ言葉です。これを「理性の眠り」ではなく、「理性の夢」と解釈するならば、近代的な合理主義がもたらす破壊という怪物を予告していたと深読みすることもできるかもしれません。いずれにせよ、『ロス・カプリーチョス』は、はじめ「夢」(sueño)という題で発表される予定であったこと、そしてこの版画集の表現の豊かさからは、批判的な形であってもゴヤが夢幻の想像力に強く惹かれていたこと示しています。

『現代の眼』635号

公開日: