見る・聞く・読む

地中海を想わせるガウディブルーで統一された展示室を境に、その前後で聖堂のこれまでとこれからが対で展示されている。前半にはガウディがいる聖堂があり、後半にはガウディがいない聖堂がある。展示順路を辿るなかでガウディの存在と表裏に見えてきたものはバルセロナの街そのものであった。バルセロナに鼓舞されて生まれたガウディの建築は、いまや自律的に建設が進みいよいよ街に返ろうとしている。聖堂に対して再び街が前景化するとき、そこには建築とそれを受け入れる街の関係が見えてくる。

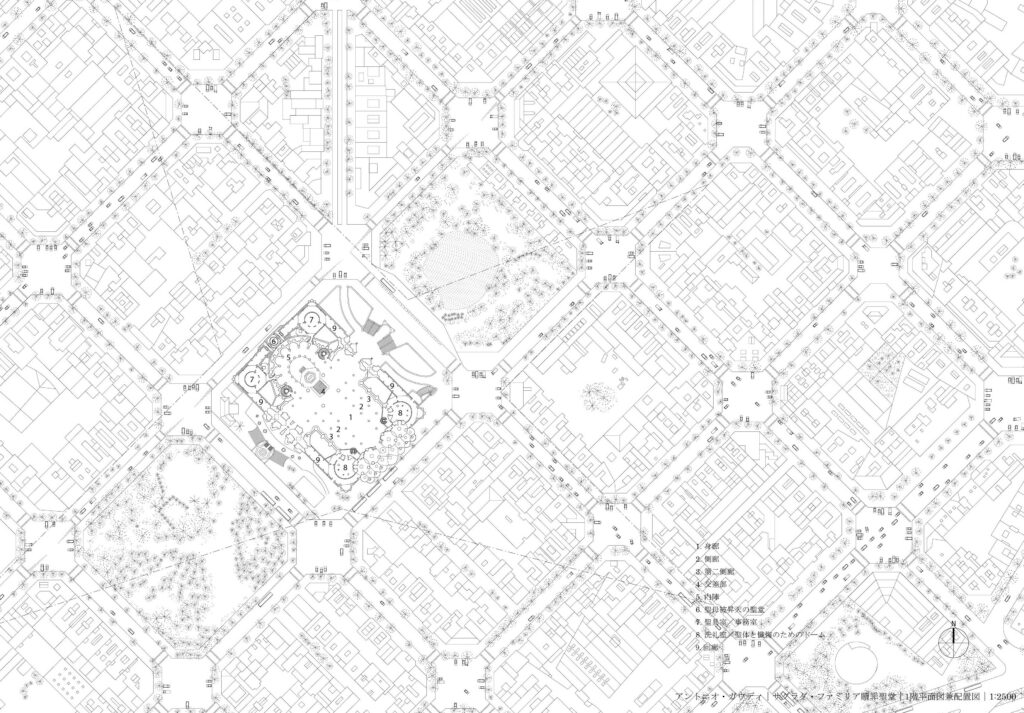

バルセロナは碁盤の目(グリッド)状の街区が特徴で、サグラダ・ファミリア聖堂もその街区に収まるように配置されている。カタルーニャの都市計画家イルデフォンソ・セルダの計画案によるこの街を歩くと、グリッドというほど単調均質な印象はない。その理由のひとつはグリッドが古い街や集落を結ぶように使われている点にある。海辺にある旧市街の囲壁を取り払い、市街を拡張することがセルダの計画の目的であったが、拡張するその先にある村落とうまく接続するために村のメインストリートが街路に接続するようにグリッドが調整されている。グエル公園やカサ・ビセンスのあるグラシア地区はグリッドが繋ぐ古い村のひとつで、地図で道のカタチを見るといまでもその輪郭がわかる。街歩きを飽きさせないもうひとつの理由は街区の角の面取りにある。角を20mほど裁ち落とすことで交差点に30mスクエアほどの広場のようなスペースが生まれ街角を特徴づける。この面取りはグリッド街区に特別な視線の広がりをつくり、また遠くからも見える場所となり景観をつくる。表情と視線が交錯する街角を辿るだけでもバルセロナの街歩きは楽しい。ガウディのカサ・ミラはこの面取り部分にまたがって計画された建物で、通常3面(道側の2面と面取り部分)に分割されてしまう建物のファサードを細かくウェーブさせることでひとつの連続した造形にまとめようとしており、立面図もわざわざ展開してひと続きに描いているほどである。

ガウディが聖堂の主任建築家に着任する直前の1859年にセルダの計画はスタートしている。バルセロナの海岸線に沿うように配置されたグリッドは方位に対して45度傾いており都市に光と風を万遍なく行き渡らせることになる。産業革命期の悪化した都市環境のなかで、再び光と風を民主化するかのような開かれたグリッドの中に聖堂は配置された。聖堂の内陣は太陽のあがる東に向けることが一般的であるが、サグラダ・ファミリアはその街区構成ゆえ内陣をモンセラットの山側(北西)に向け、海側(南東)に正面を構える。セルダのマスタープランが導いたこの異例の聖堂配置が、ガウディを「降誕(北東)」「受難(南西)」「栄光(南東の海側)」という3つのファサードのアイデアに導いたと言われている。聖なる軸ではなく、街の軸が聖堂のコンセプトを導いたことは、いまも変わらず聖堂が街に受け入れられ、建設が続いていることと無関係ではないように思える。

今回の展示のなかに1924年頃に撮影された降誕の門の俯瞰写真がある。周囲の建物はまだまばらであるがセルダの街区や面取り広場のラインは見て取れる。ガウディは建物もまばらな1916年の段階で、将来の街の成長を見越してこのセルダの街区のなかでの聖堂の見え方を検討している。聖堂の正面から少し外れた位置に視点場を設定し、そこから見える聖堂をシルエットとして方位ごとに描き分けて、12本の尖塔の見え方を比較している。街区の面取りがつくる視線のように、グリッド街区のなかに視線の抜けを設定し、その視線を確保するために必要となる収用地の面積までも検討している。もしこの案が実現すれば聖堂の周囲に星形の広場がつくられていたのだろうか。

ヨーロッパの街には独特の建築を見守る雰囲気がある。建築に関わる人を街として受け入れてくれる感覚は旅をしていてもわかるし、建築をつくるとその関係はさらに強く肌で感じる。老若男女、街の誰もがフラットに建築を品評し、建築文化を楽しんでいて、一方で建築家は街の視線を意識してその期待に応えようとする。まるで舞台のように建築と街が心地よい緊張感で繋がっている。バルセロナはその都市のサイズゆえだろうか、あるいは山と海に挟まれたその立地ゆえだろうか、特にそうした建築と街の応答関係が強いように思う。生活のなかで建築を受け入れ、街の誇りに変えていく。ガウディとサグラダ・ファミリア、その間には街が建築を鼓舞し、建築が街の懐をつくり出す、関係性としてのバルセロナが浮かび上がる。

『現代の眼』638号

公開日: