見る・聞く・読む

1923年の関東大震災とその後の「帝都復興」を契機として急速に拡大した文化の大衆化は、当然ながら同時代の美術界にも多大な影響を及ぼした。当時の美術家たちの多くは建築や工芸の分野にも参入し、新しい時代に即したかたちを模索した。所蔵作品展MOMATコレクションの4室での展示「モダニズムのかたち—1920~30年代の立体作品」はこの時代に活躍した4作家14作品によって構成されている。会場に掲げられた解説では「感情や生命感を表出するような表現やロダンの影響から離れ、大胆なデフォルメ(対象を変形して表現すること)や形体の単純化を伴う作品」をもってこの時代の彫刻(立体)作品の傾向を示すとしている。

各地の美術館では企画展、コレクション展を問わず、当該の美術作品と関連資料(書籍や新聞・雑誌メディアに掲載されたイメージやテキストなど)を並置する展示が目立ってきているが、まさにその最たる例が近年の東京国立近代美術館の所蔵作品展であろう。だが、今回はこの路線とは明らかに異なる。ゆとりをもったスペースで作品のみを陳列し、テーマを直截的に表現した簡素な空間づくりがなされている[図1]。

会場に入るとすぐ仲田定之助《首》《女の首》(ともに1924年)と陽咸二《或る休職将軍の顔》(1929年)[図2]が並ぶ。各パーツをデフォルメしたうえで、記号や数字の形象も織り交ぜながら再構成された仲田の頭像は、現在では我が国における抽象彫刻の先駆と位置づけられている。一方、陽作品は、老翁の彫り深い目や口元がとりわけ印象的である。長年にわたり刻まれた皺と相まって、あたかも人生の機微や悲喜交々を感じずにはいられない。しかしながら、全体の造形そのものは極端なデフォルメはなされず、キュビスム的な形態の再構成の形跡も認められない。陽の頭像についてはこれまで仲田作品の系譜に属するとみなされてきたが、個人的には、今回の比較展示をきっかけに本作に対する新たな位置づけの必要性を強く感じた。

仲田以外は1926年に結成された彫刻を主とした公募美術団体「構造社」につどった作家たちである。かれらの多くは彫刻だけでなく、実用的な工芸品や趣味性の高い絵画も手がけた。この方面についてはとくに陽が目立っていたが、今回展示されている妖艶な女性像を象った灰皿やメダルを手がけた荻島安二のユニークな存在感も際立つ。しかしながら、活動期間が短く、彫刻制作に加えマネキン原型や店舗設計に至るまで幅広いジャンルで活躍しているため、その詳細はいまだ不明である。荻島作品の最多の所蔵館である当館には今後のさらなる調査研究を期待したい。

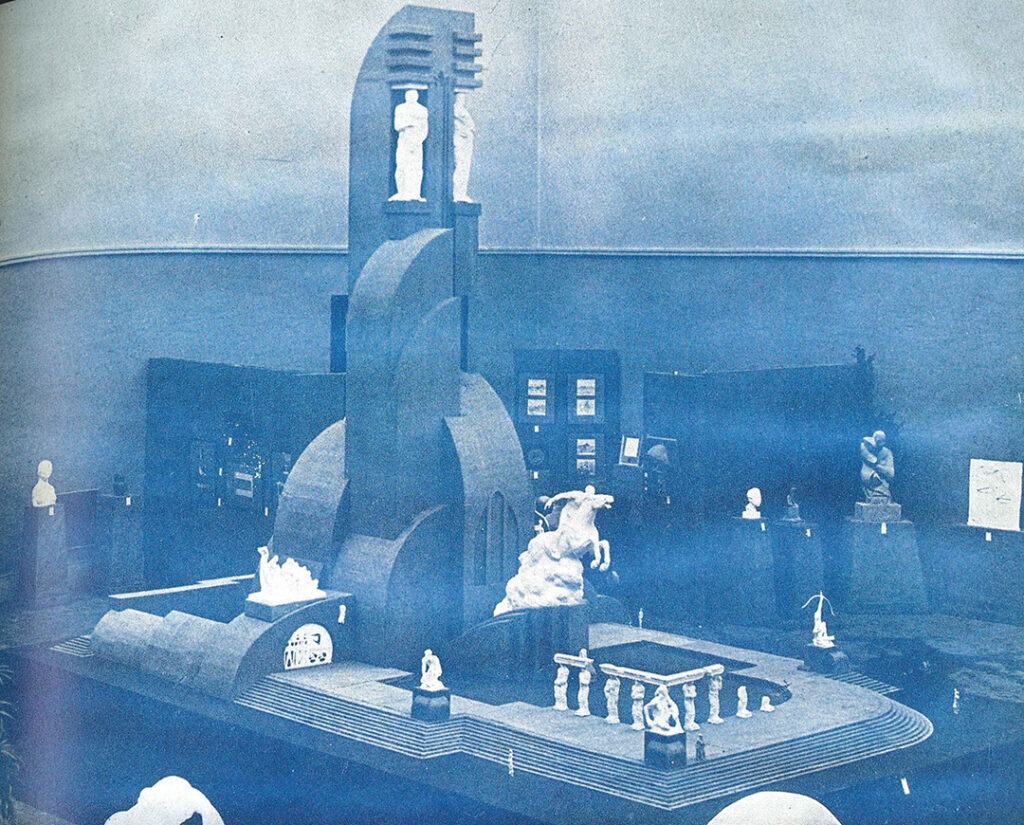

最後に陽咸二《扉(透かし彫り)》(1930年)についてふれたい。構造社は「建築と彫刻の調和」を観覧者に提示する目的で、「綜合試作」と題して大規模な仮設構造物を設営し、展示の目玉にした。本作は第4回展の綜合試作「記念碑 運動時代」[図3]のうちの1点であり、会場中央に設置されたモニュメント塔の下部に嵌め込むかたちで陳列された。

さて、スポーツをモチーフにした躍動感のある本作の魅力を十分引き出すには、透かし彫りが映えるように「直立」での展示が理想的であろう。しかし本作は経年した石膏作品であるため、今回は傾斜台での展示にとどまった。現在、彫刻といえば一般的にブロンズなどの鋳物がまず頭に浮かぶが、この時代は石膏型しか伝わらないことも多い。費用の問題から当時の展覧会では、石膏型を着色しブロンズに模したかたちで出品し、これをきっかけに注文につなげ鋳造に至るというケースが少なからずあった。この歴史的背景の重要性もさることながら、石膏型は鋳物に比べて作家の塑造の手さばきをより忠実に留めている点において間違いなく後世に伝えるべき貴重な一次資料であるといえる。

かつて筆者が所属館で担当した企画展「陽咸二展 混ざりあうカタチ」(2023年)では綜合試作のスケール感をそのまま伝えるべく、2メートルを超える高さの柱像などの大型の石膏作品も展示したが、じっさいの取り扱いにはかなり苦心した。収蔵庫での保管とはいえ、近い将来には相応の不可逆的な劣化も懸念される。本作に限らずこの時代の石膏作品の保存・活用については、近年発達がすすむ3Dスキャンを活用したデジタルアーカイブ整備などを視野に入れた対策が急務であると考える。

『現代の眼』640号

公開日: