見る・聞く・読む

宗教、科学、芸術の境界を越え、思索と直感のはざまで絵画のあらたな地平を切り拓いたヒルマ・アフ・クリント。神秘主義に傾倒した彼女の作品群は、媒介/媒材(メディウム)としての画家および絵画の役割を問い直し、創造性の正体をめぐる再考を促すものとして、2010年代以降、注目の的となってきた。ジェンダーやフェミニズムの文脈をはじめとする読み解きもあいまって、近年の「近代抽象絵画の先駆者、アフ・クリント」再評価の機運は勢いを増し、各国で大きな渦を巻き起こしている。本展は、このような状況下に満を持して開催されるアジア初の大規模企画である(図1)。

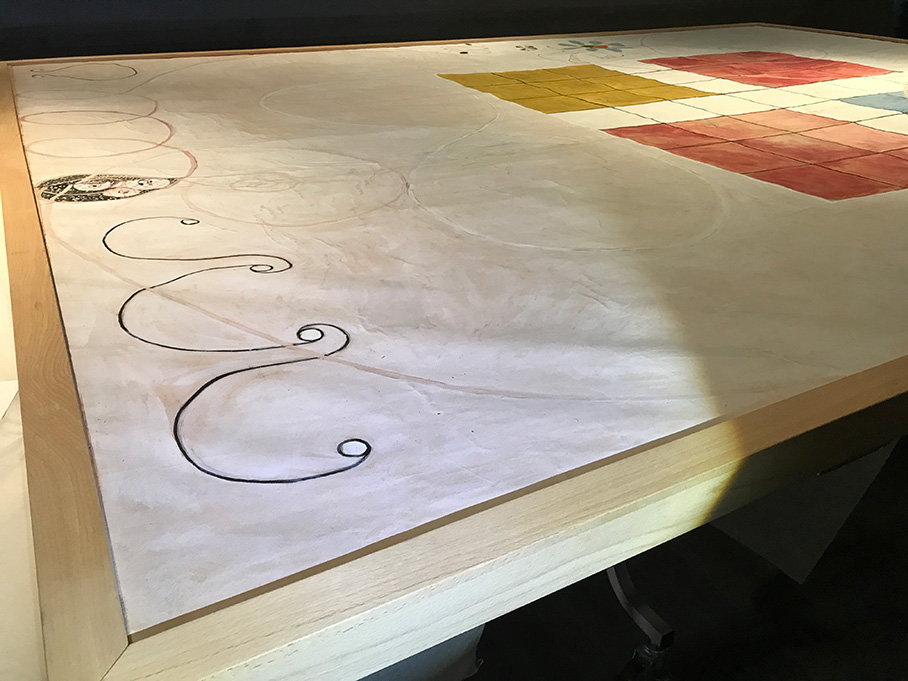

出展作品を点検する修復家として、筆者はアフ・クリントの技法を間近で観察する機会に恵まれた。もっとも大型の作品にして本展の目玉となる〈10の最大物〉(1907年)を目にしたのは展示が始まって3日目のことである。シリーズの最後を締めくくる《10の最大物、グループIV、No.10、老年期》が輸送箱から姿を現したとき、まず目に映ったのは、水面のように波打つ紙、あたたかみのある白色、おおぶりな筆跡であった(図2)。塗り残された部分から濃い茶色の紙が垣間見え、周囲には作品を裏から補強するためにあてられたピンク色の裏打ち布がのぞく。裏打ち布と作品の描かれた紙はぴたりと接着しきっておらず、不規則な皺が縦横無尽に走っている。花や万華鏡を思わせるカラフルなモチーフの奥には、薄く構図の下描き線が浮かぶ(図3)。

紙、布、筆。描き、塗り、貼る。そこには間違いなく、絵画が絵画として立ち上がるまでの工程と手段がある。

「(…)下絵のデッサンもなく、自分の手で力強く直接絵を描きました」「一筆も乱すことなく、素早く確実に描いていたのです」1 ──高次の霊的存在からの指示のもとで行われた仕事について、アフ・クリントはいくつかの証言を残している。とはいえ、彼女の「描き」をめぐる検証は、しばしばスピリチュアリズムの文脈にひき寄せられがちで、一画家としての彼女が素材といかに対峙し、体と筆を実際にどのように動かして巨大な支持体を絵画へと仕立てていったのか、その痕跡はともすると見過ごされがちかもしれない。

実のところ、出展作品を点検するなかで見えてきたのは、画家本人のいうところの「力強く」「素早く確実」な描画の豊かなバリエーションであり、地(=紙や布)の上にかたちと色彩(=絵画)を、道具(=絵筆)をもって描き出す画家が試みた、いくつかの技法的冒険の名残であった。

本展の構成を簡単にさらっておきたい。全体は5章構成になっており、アカデミックな鍛錬を積み重ねていた頃の作品群を経て(第1章)、神秘思想などに影響を受けて螺旋や貝、霊的存在の頭文字などのモチーフが画面上に登場する19世紀末からの展開が示され(第2章)、〈10の最大物〉を含む「神殿のための絵画」群へと続く(第3章)。自然科学や人智学との交差のなかで水彩絵具を用いた表現があらたに花開く1920年代を総括した上で(第4章)、「神殿のための絵画」をおさめる建築物を構想し、また、自身の作品群を編集記録した「青の本」を編む晩年(第5章)に至る。

作品を時系列にたどる動線は、ヒルマ・アフ・クリントに長らく結びつけられてきた霊媒的イメージやそれを取り巻く言説を一度ほどき直し、彼女が生きた時代の思想的・科学的・芸術的な諸領域との往還を視野に入れながら、その制作の軌跡を丁寧に追う試みそのもののように映る。そして、1880年から1941 年へと続くタイムラインが、結果としてアフ・クリントの技法変遷を浮き彫りにしていることは興味深い事実といえよう。

バルビゾン派の風景画や印象派の色彩選択を思わせる表現が瑞々しい《夏の風景》(1888年)や、油絵特有の筆致が重く隆起する《肖像、フレドリック・ヴィクトル・アフ・クリント》(制作年不詳)と、〈白鳥、SUWシリーズ〉(1914-1915年)の描画のうちとりわけ後期の作品における薄く透過性のある描画層を見比べれば、その違いは一目瞭然である。制作技法表記こそ「油彩・キャンバス」であっても、おそらく1906年あたりからの彼女の技法は、過去の伝統的なそれには留まらない。支持体である画布や紙の質感や色を存分に活用したり、下地を施さずに絵具を塗布したりと、あらたな冒険が繰り広げられているのである。

古典絵画技法の習得にも熱心に励んでいたとされるアフ・クリントは、卵黄で顔料を溶くエッグ・テンペラ技法を多くの作品に応用しているほか、独自の裁量で顔料を調合し描く工夫も取り入れていたという2。実のところ、紙にテンペラ技法で描いたとされる前述の〈10の最大物〉には、油性溶媒の使用を思わせるぽってりと分厚い絵具の凹凸がそこかしこに見られる。霊的存在からの明確な指示に従って早急に〈10の最大物〉を仕上げなくてはならなかった彼女にとって、速乾性のあるテンペラ技法は理にかなった選択であっただろう。ただし、彼女はオウムガイや花のモチーフの一部を強調するために、より粘度の高い絵具を併用しているようなのである。目をひくのは、筆致の隆起だけではない。そこかしこに走る下描きの線、ときに床に作品を置いて描き、ときに壁に留めて描いた姿勢の変更を物語る多様な絵具飛沫や垂れ跡、自身が手作業で行ったとされる裏打ちの跡、これらがすべて「大きな絵を描く」という一大事に立ち向かう彼女の物理的格闘を証言している3(図4)。

「絵画制作のたび、人間、動物、植物、鉱物、そしてあらゆる創造物に対する私の見識は鮮明になっていきました。限られた自意識から解放され、より高い次元に到達したと感じました。そのような時、私は絵画制作を通じてより自由な境地に達することを教示してくれる存在と協力し、啓示を受けました」4。

こうした彼女の言葉を裏付けるように、初期の作品から晩年に至るまで、男女の、白鳥の、貝殻の、花弁の、結晶体のモチーフは変容しながら繰り返されていく。上記の述懐は、ただし、これらのモチーフを描くために用いられた技法や素材そのものについての語りとしても成立するように思われる。すでに述べてきたように、アフ・クリントの創作には、高次の霊的存在からの「指示」が関与していた。だが、「指示」に忠実であることと、自ら素材に工夫を凝らし、絵具を調合し、技法を試行錯誤するという能動的な態度とは、おそらく矛盾するものではない。

啓示を具体的な物質(=絵画)のかたちに置き換えるためには、組成への深い理解と画家としての技術が要請される。「人間、動物、植物、鉱物、そしてあらゆる創造物」から、どのような色とかたちが立ち現れるのか。いうまでもなく、イメージの具現化を可能にするために求められるのは知識と技術の蓄積と、工程と手段の精査である。鉱物や貝殻を砕き、植物から染料を抽出し、昆虫から色材を得る──そうして獲得された顔料は、卵や油、樹脂や水といった媒介によって絵具と化し、やがて絵画のかたちをなす。ヒルマ・アフ・クリントの絵画技法の多様性が仄めかすこと、それは、アフ・クリントにとっての制作は単なる受動的行為ではなく、素材と技法の能動的な探索を通じてこそ遂行されるものであり、ある種の主体性の介在を否応なく要請される営みだったのではないか、という可能性である。

自然の断片があらたな体系へと精製されたしるしの数々は、ひそやかに、しかし見方によっては饒舌に、作品生成の経緯を鑑賞者に物語る。

自然界から抽出された物質を調合し、塗り伸ばし、乾かして、補強し、記録する。その仕事は、物質の変容を通じて不可視のものを可視化する霊的な実践であり、物質とイメージを結ぶ錬金術的な技であり、色とかたちの中に宇宙の秩序を沈殿させるアフ・クリントの儀式とも、読み解くことができるかもしれない。

註

1 エリク・アフ・クリント、安達七佳訳「ヒルマ・アフ・クリントとその作品」(1967年12月)『ヒルマ・アフ・クリント展』カタログ、東京国立近代美術館、2025年、254頁。

2 本展コンサバターであり、ヒルマ・アフ・クリント作品の調査修復を担当してきた修復家サラ・パルムボリの証言による。ただし、アフ・クリントが残した膨大なスウェーデン語の日記や資料については、現在もまだ十分に翻訳や分析がなされておらず、絵画の組成を明らかにし将来的な保存に役立てるための情報収集や科学的分析も未完遂の状態である。

3 〈10の最大物〉の各作品につき要した時間は4日、合計40日で仕上げられている。制作の速さや技法についての言及は以下を参照。Julia Voss, Hilma af Klint: A Biography (Chicago: University of Chicago Press, 2022), chap. 6, “The Ten Largest,” p. 142; Sarah Isenberg, “The Future Is Now: Hilma af Klint and the Esoteric Imagination,” Bowdoin Journal of Art (2020), p. 30.

4 ヒルマ・アフ・クリント、安達七佳訳「人智学協会における絵画作品の紹介に際しての前置き」(1937年4月16日)『ヒルマ・アフ・クリント展』カタログ、東京国立近代美術館、2025年、251頁。

『現代の眼』640号

公開日: