見る・聞く・読む

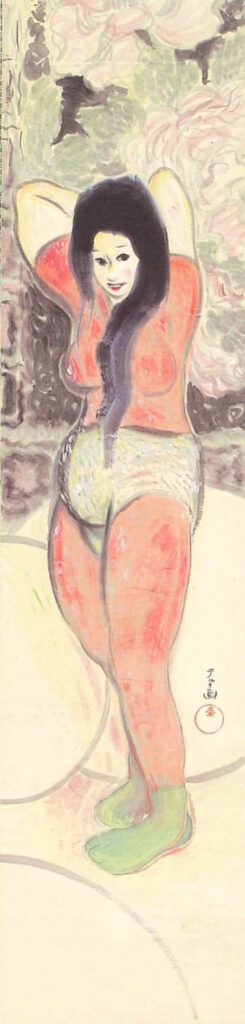

《玉乗り》

1915(大正4)年頃

紙本彩色

135.0×33.4cm

2023(令和5)年度購入

秦テルヲは京都市美術工芸学校(現・京都市立芸術大学)図案科に学び、明治末期より千種掃雲らの丙午画会に参加して、労働者に取材した自然主義的な作品を制作する一方、ヨーロッパ留学から帰国した田中喜作らの黒猫会(シャ・ノアール)に参加して西洋の美術思潮に触れ、次第に世紀末美術へと関心を移していきました。やがて遊郭の女性や女義太夫たちに関心を寄せるようになった秦は、1915年、吉原研究のためという名目で東京に居を移します。浅草に住み、私娼窟に取材したり、浅草十二階下の芝居小屋や曲芸小屋に出入りしたりしながら、女郎やカフェーの女給、曲芸師らに主題を求めました。社会の下層に生きる女性たちをモデルに、退廃的な雰囲気の漂う数々の作品を制作しています。

《玉乗り》は、秦が東京に移住した頃の作品です。浅草にあった「江川玉乗り大盛館」という曲芸小屋では、ピンク色のメリヤス肌着を着込んだ若い女性たちが、直径三尺ほどもある大きな白い球に乗る芸を披露していました。本作はその玉乗りの女性を描いたと思しき作品で、装飾的な花模様を背景に、洗い髪を腰まで垂らし、頭上で腕を組んで微笑む女性の姿態と、大きな丸い球がのびやかな曲線で描かれています。当時の浅草をよく知る小説家の今東光は、のちに次のように回想しています。「秦テルヲと仲よくなり、浅草の私娼窟を隅から隅まで歩き回り、それを日課として暮らしていた。ワイルドのデカダン文学に心酔していた僕は、同様にビアズレーに心酔していた秦テルヲと同気相求めた、彼の描く吉原の女郎や、十二階下の女の絵の素晴しい感覚は、まったく新鮮であったし、すこぶる頽廃的であった」1。

秦と交流のあった竹久夢二も、まったく同じ色合いの衣装に身を包んだ「サーカスの女」を題材にした日本画を数点残しており、同じ曲芸小屋に取材したものと思われます。また、親しい友人であった戸張孤雁も、玉乗りをはじめ曲芸師を主題にした素描や版画、彫刻を多数手がけました。結核を患い、入退院を繰り返していた戸張は、衰える体と制作意欲との狭間で、「玉乗の女の軽妙、肉ジバンを透しての筋肉のふるへ、生きる為めの奮闘が夫れからそれへと連続的にありありと頭に浮ぷ(ママ)」2と綴っています。秦はのちに「ローマンチック」な戸張と「デカダン」な自身とを対比させていますが3、頽廃が色濃く漂う秦の作品の中にあって、《玉乗り》の明るく優しい色合いと、丸みを帯びた女性の肉体は、戸張が玉乗りの女に抱いた生の躍動の感覚に近づいていると言えるでしょう。

註

1 『サンケイ新聞』1958年1月1日。以下に引用。島田康寛「秦テルヲの足跡を辿って」『異端画家秦テルヲの軌跡』日本経済新聞社、2003年、15頁。

2 戸張孤雁「自分の心」『孤雁遺集』1930年、275頁。

3 秦テルヲの1923年9月11日の日記。以下に引用。野地耕一郎「テルヲの東京—漂泊の果てに光明を視た」『異端画家秦テルヲの軌跡』前掲書、187頁。

『現代の眼』640号

公開日: