見る・聞く・読む

このコーナーは、アートライブラリの担当者である東京国立近代美術館研究員の長名大地が聞き手となり、館内の研究員に、それぞれの専門領域に関する資料を紹介いただきながら、普段のお仕事など、あれこれ伺っていくインタビュー企画です。第6回目は、中村麗子研究員にお話を伺います。

聞き手・構成:長名大地(東京国立近代美術館主任研究員)

–

2025年8月12日(火)

東京国立近代美術館アートライブラリ

中村麗子(なかむら・れいこ):東京国立近代美術館主任研究員。1976年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科(美術史学)博士課程中退。2003年より東京国立近代美術館に勤務。同館で「竹内栖鳳展:近代日本画の巨人」(2013年)、「生誕110年 片岡球子展」(2015年)、「あやしい絵展」(2021年)などを企画。共著に『もっと知りたい片岡球子:生涯と作品』(東京美術、2015年)、『もっと知りたい竹内栖鳳:生涯と作品』(東京美術、2013年)がある。

きっかけは「土田麦僊展」

長名:本日はお忙しい中、ありがとうございます。現在、中村さんは企画課第一企画展室の室長として、共催展の準備に関わる様々な仕事を担当されています。また、日本画の研究者として、「あやしい絵展」など数々の日本画に関する展覧会を手がけられていらっしゃいます。今回はこれまでのご研究や担当された展覧会に関するお話を中心に、資料を交えてお伺いできればと思っています。まず、どのようなきっかけで学芸員を目指すようになったのでしょうか。

中村:大学3年進級時に自分の所属する学科を決めるまで、教養科目を選択しながらあれこれ悩んだのですが…2年生の時に小林康夫先生の美術に関わる授業を受けて、ヴィジュアルなものを言葉でもって論理的に研究するということに興味を持ったのが始まりでした。

長名:そこから美術史の研究が視野に?

中村:そうですね。4年になり進路を考えた時、自分の学んだことを生かして社会に貢献する、学問分野と社会とを橋渡しすることに興味を持ち、学芸員を目指すことにしたんです。学芸員になるためには修士号が必須と聞き、大学院への進学を決意しました。

長名:最初から日本画の研究をされていたんですか?

中村:いいえ。美術史学科に進んだ学生はいきなり「旅行ゼミ」というものに参加させられるんですが、私たちの学年は行き先が台北の故宮博物院でした。その時に明の画家・沈周の《廬山高図》について発表をしました。まだディスクリプションの作法もわからず、手探りの発表で、同期とともにかなりしごかれました。その時のひよこの刷り込み現象ではないですが、このゼミで数日かけて故宮博物院の展示をじっくり見たことで、中国絵画への関心が高まりました。

長名:中国絵画からのスタートだったのですね。発表の際、どのような本を参照していたのですか?

中村:鈴木敬先生の『中國繪畫史』(吉川弘文館、2011年)や『中國繪畫總合圖録』(東京大学出版会、1982–2001年)を用いていました。ですが、1、2年の時に第二外国語として中国語を履修していたものの、そのまま中国絵画の研究を続けるには言語の壁がとても厚く…。ちょうど『幕末・明治初期の絵画(朝日美術館:テーマ編3)』(朝日新聞社、1997年)を読んで、古い表現と新しい洋画的な表現が混交した、独特な、奇妙な雰囲気を醸し出している時代に惹かれ、幕末の絵画や浮世絵を卒論のテーマにしたいと思うようになりました。

長名:でも卒論では近代を取り上げた?

中村:はい、土田麦僊ですね。実は、当館で開催された「土田麦僊展」(1997年9月13日–10月19日)で《舞妓林泉(ぶぎりんせん)》(1924年)を見て、非常に衝撃を受けて。麦僊の画風の変遷の中で不意に出てきた不思議な絵だと、この作品について調べたいと思い、日本近代をやることにしたんです。卒論はそのまま「《舞妓林泉》について」でした。4年生の夏、かつて当館では全館常陳というのをやっていたんですが、朝から夕方まで通い詰めて、単眼鏡を使って《舞妓林泉》をひたすら見ていました(笑)。2002年のリニューアル前だったので、お昼は4階のカフェコーナーでカレーを食べて、また作品を見て、と。ずっといて看視さんに怪しまれないかびくびくしながら(笑)。

長名:それはなんて熱心な(笑)。

中村:背景の点描のような部分など、細かいところが気になり出すと、とても1日では見切れなくて。たとえば、着物の皺も、本来であれば絵柄もよじれるはずなのに、そうなってなくて。じゃあ、他の作家の作品ではどうなっているのかと調べてからまた見て、気になり出すと終わりがなくて。

竹内栖鳳へ

長名:大学院進学後も麦僊の研究をされていたんですか?

中村:美術史研究室には日本近代美術史の専任の先生がいなかったため、当時学内の総合研究博物館にいらした木下直之先生が指導教員となってくださいました。麦僊の研究は続けたかったのですが、彼の内的独白のような文章と作品分析がなかなか結び付けられず、その後の研究に悩みました。そんな折、木下先生から麦僊を理解するなら師である竹内栖鳳の研究だと勧められ、研究対象を変更しました。栖鳳の著述の明瞭さ、客観的な作品・文献分析を基礎とした先行研究の存在に安堵したことを覚えています。

長名:その時は、まさか将来回顧展を担当することになるとは思っていなかったのでは?

中村:ありがたいことですよね。「東の大観、西の栖鳳」と評されるように、栖鳳は日本画を代表する作家の一人ですが、「横山大観遺作展」(1959年9月15日–10月18日)は過去に開催していても、栖鳳の回顧展はなかったので、展覧会ができたことはよかったと思っています。

長名:修士課程では栖鳳の研究が中心でしたか?

中村:当時美術史研究室では、日本美術史を研究するなら中国美術の研究も当然やるという風潮があって、中国美術のゼミにも入っていたんですが、それが大変で。ただ、そのおかげでディスクリプションの基礎や、作品同士を比較する基本を身につけることができました。また、大学内にあった東洋文化研究所で『中國繪畫總合圖録』に収録された情報をデータベース化するアルバイトもしていました。時折、先生方と海外の現地調査に同行もしましたね。

長名:基礎資料の編纂にも関わられていたんですね。

中村:修士2年の時、木下先生が文化資源学科の専任となった関係で、研究室の近世絵画史の佐藤康宏先生につくことになりました。夏前に修士論文を書き上げられないと悟り、留年を決心。ちょうど同じ頃、「日本美術史」が近代に作られたことで美術史業界が沸き始めていた時期でした。

長名:今回挙げていただいている北澤憲昭先生の『眼の神殿:「美術」受容史ノート』(美術出版社、1989年)や、佐藤道信先生の『〈日本美術〉誕生:近代日本の「ことば」と戦略』(講談社、1996年)を皮切りに、制度論の観点から日本美術の捉え直しが盛んに行われていた時期なんですね。『美術のゆくえ、美術史の現在:日本・近代・美術』(北澤憲昭ほか編、平凡社、1999年)(註1)や、『語る現在、語られる過去:日本の美術史学100年』(東京国立文化財研究所編、平凡社、1999年)(註2)も、この延長にあるシンポジウムの記録をまとめた本ですね。

中村:今振り返ると、熱い時代だったなと思います。私自身、重箱の隅をつつくような個別の作家論や作品論に違和感があり、一段俯瞰的な視点に立って、近代の美術システムや画家が別の時代、別の地域の美術をどう見ていたかという構造的な部分に関心が向くようになっていました。そして、なんとか3年かけて修士論文をまとめました。

長名:ふと、中村さんの学生時代、今の研究環境とも全然違ったんではないかと思いました。当館のライブラリも開室は2002年になってからなので、当時調査はどのようにされていましたか?

中村:ばりばりカード目録で調べていましたよ(笑)。今のようにインターネット上で蔵書検索ができる状況ではありませんでした。よく東京都現代美術館の図書室や、国会図書館に通っていました。

長名:出納や複写の制限など、大変じゃなかったですか?

中村:そうなんです。なので、卒論と修論の際、母と妹を連れだって3人で調査に行って、そのスピードを3倍にしていました(笑)。

長名:なんて素敵なご家族(笑)。修士論文はどのような内容だったのですか?

中村:中国絵画からの影響も視野に入れつつ、栖鳳の動物表現について書きました。修論は出せたのですが、就職がすぐに決まるわけでもなく。そのまま博士課程に進学しました。その頃、上野の東京文化財研究所で『大正期美術展覧会出品目録』(東京文化財研究所編、中央公論美術出版、2002年)の編纂に関わるアルバイトもしていました。

長名:当時の東文研にはどのような方がいらっしゃいましたか?

中村:田中淳さん、山梨絵美子さんがいらっしゃいました。故・青木茂先生(1932–2021)も時々いらして、お話をさせていただく機会もありました。ただ、なかなか学芸員の採用は決まらず…この年に佐藤先生の授業のレポートで書いた「伊藤若冲の近代における受容」を研究室の紀要に載せてもらったり、その他にも、中国絵画が近代の日本でどのように受容されたかをレポートとしてまとめたりして、地道に研究を続けていました。

長名:当時の学芸員採用はかなり狭き門だったと聞いています。

中村:1人の募集枠に100人応募というのはざらでした。私自身、たくさん受けました。全国各地で受験する中、これは車の免許がないとまずいと思って、東京に戻ってすぐに免許を取りました。当時は、今のようにウェブサイトに採用情報が掲示されるわけではなく、研究室に採用情報が届くので、募集があればどこでも受けるという姿勢を先生方に見せないと、その情報も得られず。とにかく受け続けていました。

東京国立近代美術館へ

長名:2003年の採用で当館に決まったということなんですね。

中村:はい、美術課絵画彫刻係に配属されました。尾崎正明さんが副館長の時代。先輩の古田亮さん(現・東京藝術大学教授)には、日本画をはじめ作品の扱い方を学びました。その他にも所蔵作品展の展示プランを作るなどしていましたね。日本画以外の画家や作品を覚えるのに必死で、『東京国立近代美術館ギャラリーガイド:近代日本美術のあゆみ』(東京国立近代美術館編、2002年)は何度も読み返しました。

長名:日本画が専門という点で、尾崎さんや古田さんとの関わりはどのようなものだったのでしょうか?

中村:所属は美術課でしたが、お二人の企画展にはよく関わっていました。当時、古田さんが準備されていた「琳派:Rimpa」展(2004年8月21日–10月3日)で、初めてサブ担当をしました。同展では、玉蟲敏子さんの『生きつづける光琳:イメージと言説をはこぶ《乗り物》とその軌跡』(吉川弘文館、2004年)の研究成果も踏まえていました。個人的にも、古美術が近代にどう評価されたかという興味にフィットしただけでなく、本阿弥光悦から俵屋宗達、尾形光琳、そして日本の近現代、さらに西洋のジャポニスムにまで照準を合わせた大胆な企画で、客観的な立証の積み重ねや、キーワードによって地域・時代を越えた作品同士を結び付けるキュレーションの仕方や、その企画の立て方を学びました。

長名:古田さんは『日本画とは何だったのか:近代日本画史論』(KADOKAWA、2018年)や、『近代日本画の歴史』(KADOKAWA、2024年)など、ここ数年、精力的に日本画に関するご著書も出されていますよね。

中村:古田さんは、個々の作家論にとどまらず、大きな美術史との関係の中で作家や作品を見ていらして、とても勉強になります。その後も、「小林古径展」(2005年6月7日–7月18日)や、「揺らぐ近代:日本画と洋画のはざまに」(2006年11月7日–12月24日)、「平山郁夫:祈りの旅路」(2007年9月4日–10月21日)、「生誕100年 東山魁夷展」(2008年3月29日–5月18日)など、毎年展覧会のサブ担当をしました。尾崎さんには出品交渉にも連れて行っていただき、私立の美術館やお寺などでのふるまいを学びました。ある作品の出品交渉に伺った際、お茶を出していただいて。作法を知らず、同行していた新聞社の文化事業部の方の動きを見よう見まねで乗り切ったんですが、これはまずいと、慌てて竹橋の毎日文化センターの茶道講座を受けました(笑)。

長名:なんて真面目な(笑)。

中村:展覧会の実務的な仕事、作品解説の執筆、資料整理など、かなりの部分の仕事を担っていきました。絵画彫刻室のルーティンも忙しく、次第に研究は展覧会に紐付いたものが中心になりました。幸い作品解説の執筆が毎回割り当てられていたので、そのための準備を通して作家と美術史にまつわる諸問題を考えることができました。

長名:美術課での仕事をこなしつつ、同時に企画展の仕方も学んでいくという状況だったのですね。美術課の仕事として記憶に残っていることはありますか?

中村:アーティスト・トークの準備で岡村桂三郎さんや、日高理恵子さんのアトリエにおじゃましたことでしょうか。岡村さんは“自分を日本画家と呼ばない”と仰っていたのですが、その言葉から日本画の行く末ってどこだろう、と考えるようになったのもこの時期です。ずっと古い時代を研究していたのですが、『「日本画」—内と外のあいだで:シンポジウム〈転位する「日本画」〉記録集』(「日本画」シンポジウム記録集編集委員会編、ブリュッケ、2004年)(註3)のように、そういった問題意識に支えられたシンポジウムなどが盛んに開催された時代でもありました。

長名:現代の日本画との関わり方ということですね。

中村:現代との接点でいうと、2006年に国際交流基金主催の「第1回アジア次世代キュレーター会議」に参加しました。麦僊や栖鳳が、それぞれある時期に中国絵画に関心を寄せていたことを知ってから、ずっと日本の近代美術と中国絵画との関係が頭の片隅にあり。当時はちょうど中国現代美術が世界的に注目を浴びるようになった時期でもあり。保坂健二朗さん(現・滋賀県立美術館ディレクター)と一緒に参加しました。現代美術を通したアジア地域の若手キュレーターの協働を目的としていたため、数回参加しただけでしたが、この時に同世代の近代中国美術史研究者と知り合えたのは非常に貴重なことでした。

長名:それが「エモーショナル・ドローイング:現代美術への視点 6」展(2008年8月26日–10月13日)につながっていくんですね。

中村:「アジア次世代キュレーター会議」の成果としても目論まれた企画展でした。保坂さんがメインコンセプトを作り、私は出品作家のリサーチに加わったのですが、現代美術、しかも現存作家の展示に関わるのは初で、貴重な経験でした。

日本画の展覧会

長名:そして満を持してメインとして担当されたのが「上村松園展」(2010年9月7日–10月17日)。

中村:出品依頼は尾崎さんが中心になって進めてくださっていたんですが、途中でバトンタッチという形で。初めて章構成や図録の総論執筆を担当しました。この展示では、一般的に愛でる対象と位置付けられがちだった「美人画」について、女性作家である松園が描くことの意味を考える機会にもなりました。展覧会の後にはなりますが、児島薫先生の『女性像が映す日本:合わせ鏡の中の自画像』(ブリュッケ、2019年)でも、そうした部分に触れられていて、いつかもう少し踏み込んだ研究ができるといいなと思っています。

長名:そこから立て続けに日本画の展示を担当されていますね。

中村:当時は今と比べて、年間で実施する企画展の数が多かったんです。「竹内栖鳳展:近代日本画の巨人」(2013年9月3日–10月14日)では、初めて出品交渉からすべて自分と巡回先の京都市美術館の担当者の方とで行いました。この時は、栖鳳研究者の廣田孝さんによる美術染織と京都の日本画の関係をめぐる研究に教示を得て、大英博物館から染織作品を借用しました。絵画のジャンルにとどまらない当時の作家の仕事について意識するようになり、以後こうしたジャンル越境の視点は常に持つようにしています。

長名:その2年後に「生誕110年 片岡球子展」(2015年4月7日–5月17日)を担当されていますね。

中村:戦後の作家を扱った、自分にとって初めての展覧会でした。とはいえ戦前に教育を受けていた方なので、戦前から戦後へと日本画が伝統から脱却していく様子を展覧会の準備を通して実感することができました。個性的なエピソードに富み、対象を自分の中で咀嚼する力がすさまじい作家で、これはまさに「画家の中にある描くことへの根源的な欲求」を表現した「エモーショナル・ドローイング」ではないかと、そういう視点から展覧会を組み立てました。今思えば、もう少し同時代の日本画以外の美術との関係性も扱えればよかったなと…。

長名:少しプライベートなお話になってしまいますが、その後2017年にご出産されていますよね。

中村:次の「生誕150年 横山大観展」(2018年4月13日–5月27日)は、ちょうど妊娠・出産と重なった展覧会でした。体調に気をつけながら飛行機で遠方へ出品交渉に行ったり、乳児の世話をしつつ、夜間寝ているわずかな隙を狙って、午前2時から5時とかに図録の原稿を執筆していました。4月頭に展覧会が開幕するので、半年で育休を切り上げて、展示作業に合わせて復帰しましたが、当時の展覧会チームのメンバーにはとても感謝しています。

長名:子育てをしながら展覧会の準備を進めるというのは、かなり大変だったと思います。そんな中、2021年に「あやしい絵展」(2021年3月23日–5月16日)を企画されていますね。

中村:初のテーマ展でした。元々は甲斐庄楠音の回顧展をしたかったんです。卒論を書いている時に甲斐庄の図版を研究室で見ていて、印象に残っていて。ぜひ『甲斐庄楠音画集:ロマンチック・エロチスト』(求龍堂、2009年)を見ていただきたいのですが、彼の描くリアルな女性の生々しい部分など、案外こういうグロテスクな作品が人間の本質をよく捉えているのではないかと思っていて。が、知名度が低くて来館者数が見込めないから個展はダメ、と言われた結果、テーマ展方式を思いつきました。

長名:そこで「あやしい」という言葉が出てきたんですね。

中村:「あやしい」をキーワードに作品を見ていくと、美術史のメインストリームにある作品とそうでないものが同じ土俵の上で結び付くだけでなく、それらが時代の思潮や社会の状況の変化と深く関係していることがわかるのではないかと思ったんです。「あやしい」を入口とした日本近代の表現史を編めそうだぞ、と。

長名:とても面白い展覧会でしたよね。ただ、コロナ禍真っただ中で、3密を避けるということで、延床面積当たりの人数も決められていて、事前予約制による入場制限などもされていましたよね。職員だからこそ、かえって展示室に行きづらくて。もう一度見たいと思った矢先、再びの緊急事態宣言。

中村:後期に突入してからすぐに閉館、そのまま閉幕しちゃいました。消化不良でしたね。準備の佳境段階も外出自粛となっていて、出品交渉の最後の段階でとても苦労しました。先方の美術館に人がいるのかいないのかわからない中で、あの手この手でコンタクトを試みました。保育園が休園になって子どもの相手をしながらで、限られた時間の中での準備でした。

長名:今思えば、すごい社会状況での展覧会でした。

中村:ただ、普段美術館に来ることのない若い人が、会場で自分のお気に入りの画家を見つけてくれることは嬉しかったですね。巡回先の大阪歴史博物館では入場者数歴代10本の指に入ったということで報われた気がしました。この展覧会は、「あやしい」という語でカテゴライズされた作品が女性を取り上げたものばかりということで、賛否両論を呼びもしたのですが、そのことで、女性を描くこと、ジェンダー研究への関心も自分の中で高まっていきました。また、今の社会通念とは異なる時代の事象を展示することの難しさも実感しましたね。

長名:これまでのご経験から今関心を持たれていることを教えていただけますでしょうか。

中村:「あやしい絵展」以降、過去に取り上げた上村松園、片岡球子がいずれも“メジャー”に食い込んだ(ともに文化勲章受章、松園は作品が重文指定)マイナー的存在の女性画家であることに改めて関心を持つようになっています。美術界や社会の中でどう見られ、また作家自身どうふるまったのかに興味があり、できれば作品との関係性も考えてみたいと。また、だいぶ前のことになりますが、渋谷区立松濤美術館で開催された「大正の鬼才:河野通勢:新発見作品を中心に」展(2008年6月3日–7月21日)で見た初期の作品がどうしても気になってしまい…うごめくようなディテールの風景画なんですが、何かテーマ展につなげられないかと考えています。

日本画に親しむために

長名:日本画は、少し敷居の高いジャンルに思えてしまうところがあります。日本画に親しむための資料や視点がありましたら、教えていただけないでしょうか。

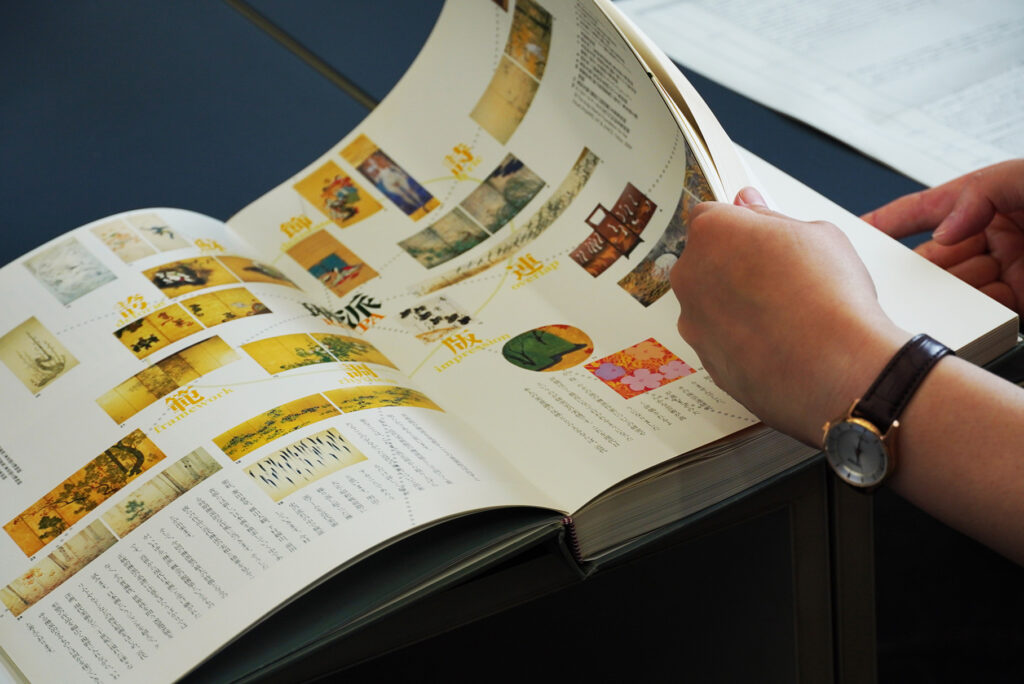

中村:以前の日本では床の間に日本画を飾るという習慣がありましたが、住環境も大きく変化し、たしかに身近な存在ではなくなってきているかもしれません。そんな今を生きる私たちが日本画に親しむなら…たとえば、それぞれの作家のことを知ると楽しめるかもしれません。河野沙也子さんの『日本画家小譚:マンガで読む巨匠たちの日常』(青幻舎、2024年)は、日本画家を漫画で紹介している良書です。また、尾崎さん監修の『すぐわかる画家別近代日本絵画の見かた』(東京美術、2003年)や、別冊太陽の『近代日本の画家たち:日本画・洋画 美の競演』(平凡社、2008年)は、近代の日本美術の中での日本画の位置を知ることができます。また、『院展100年の名画:天心ワールド:日本美術院』(草薙奈津子編、小学館、1998年)と、『近代京都日本画史』(植田彩芳子ほか、求龍堂、2020年)も豊富な図版とともに、東西の日本画壇について知ることができます。あと荒井経さんの『日本画と材料:近代に創られた伝統』(武蔵野美術大学出版局、2015年)は、材質や素材の面から日本画に迫った本で、材料という視点から近代の日本画の誕生と発展の歴史を知ることができます。日本画は具象的な表現が多いので、着物の絵柄や、髪飾り、小物、お菓子、生活描写など、身近なところを取っ掛かりに見ていくこともできると思います。様々な視点から日本画を楽しんでもらえたら。

長名:ありがとうございます。最後に、現在準備されている展覧会について教えていただけますか。

中村:来年になりますが、下村観山の展覧会の準備を進めています。観山は政治力を発揮した横山大観や、早逝の菱田春草の陰に埋もれてしまっている画家で、上手だけどそれだけという見方がなされてしまっていて、かつて扱った竹内栖鳳とも通じる部分があります。今回の展覧会では、今まで等閑視されてきた彼の活動にスポットを当てて再評価につなげたいと思っています。今回お話ししてきたような、自身が美術史の道に足を踏み入れた頃の関心を生かせたらとも思っています。

長名:とても楽しみにしています。本日は貴重なお話をありがとうございました。

註

- 1994年9月24日から1996年11月16日にかけて各所で行われた連続シンポジウム「美術(bi-jutsu)—その近代と現代をめぐる10の争点」(全10回)の報告や討議内容をまとめた書籍。

- 1997年12月3日から5日にかけて、東京国立近代美術館で開催された国際研究集会「今、日本の美術史学をふりかえる」(東京文化財研究所企画)の報告書。

- 2003年3月22日から23日にかけて神奈川県民ホールで開催されたシンポジウム「転移する「日本画」—美術館の時代がもたらしたもの」の記録集。

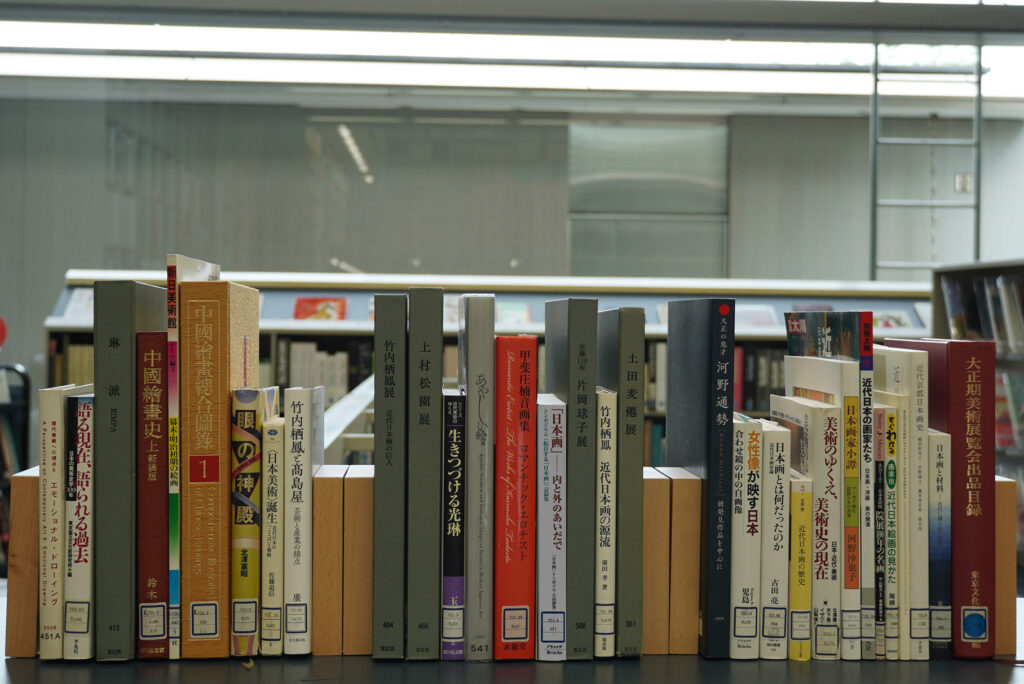

中村さんの本棚

- 鈴木敬『中國繪畫史』吉川弘文館、2011年

- 鈴木敬編『中國繪畫總合圖録』東京大学出版会、1982–2001年

- 『幕末・明治初期の絵画(朝日美術館:テーマ編3)』朝日新聞社、1997年

- 北澤憲昭『眼の神殿:「美術」受容史ノート』美術出版社、1989年

- 佐藤道信『〈日本美術〉生:近代日本の「ことば」と戦略』講談社、1996年

- 北澤憲昭ほか編『美術のゆくえ、美術史の現在:日本・近代・美術』平凡社、1999年

- 東京国立文化財研究所編『語る現在、語られる過去:日本の美術史学100年』平凡社、1999年

- 東京文化財研究所編『大正期美術展覧会出品目録』中央公論美術出版、2002年

- 東京国立近代美術館編『東京国立近代美術館ギャラリーガイド:近代日本美術のあゆみ』東京国立近代美術館、2002年

- 古田亮、中村麗子編『琳派:Rimpa』東京国立近代美術館、東京新聞、2004年

- 玉蟲敏子『生きつづける光琳:イメージと言説をはこぶ《乗り物》とその軌跡』吉川弘文館、2004年

- 古田亮『日本画とは何だったのか:近代日本画史論』KADOKAWA、2018年

- 古田亮『近代日本画の歴史』KADOKAWA、2024年

- 「日本画」シンポジウム記録集編集委員会編『「日本画」—内と外のあいだで:シンポジウム〈転位する「日本画」〉記録集』ブリュッケ、2004年

- 保坂健二朗ほか編『エモーショナル・ドローイング』東京国立近代美術館、2008年

- 『上村松園展』日本経済新聞社、2010年

- 児島薫『女性像が映す日本:合わせ鏡の中の自画像』ブリュッケ、2019年

- 『竹内栖鳳展:近代日本画の巨人』日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション、2013年

- 廣田孝『竹内栖鳳:近代日本画の源流』思文閣出版、2000年

- 廣田孝『竹内栖鳳と髙島屋:芸術と産業の接点』思文閣出版、2023年

- 『生誕110年 片岡球子展』日本経済新聞社、2015年

- 『あやしい絵展』毎日新聞社、2021年

- 甲斐庄楠音『甲斐庄楠音画集:ロマンチック・エロチスト』求龍堂、2009年

- 東京国立近代美術館編『土田麦僊展』日本経済新聞社、1997年

- 土方明司ほか編『大正の鬼才:河野通勢:新発見作品を中心に』美術館連絡協議会、2008年

- 河野沙也子『日本画家小譚:マンガで読む巨匠たちの日常』青幻舎、2024年

- 尾崎正明監修『すぐわかる画家別近代日本絵画の見かた』東京美術、2003年

- 『近代日本の画家たち:日本画・洋画 美の競演』平凡社、2008年

- 草薙奈津子編『院展100年の名画:天心ワールド:日本美術院』小学館、1998年

- 植田彩芳子ほか『近代京都日本画史』求龍堂、2020年

- 荒井経『日本画と材料:近代に創られた伝統』武蔵野美術大学出版局、2015年

『現代の眼』640号

公開日: