の検索結果

の検索結果

Work 84-P-1

本作に見られる花模様のモティーフについて、辰野登恵子はこんな言葉を残しています。「ある写真家が撮ったニューヨークの鋳鉄製の階段の、羽目板のくりぬき模様の写真に基づいています。写真集で見たものに惹かれて、それを自分なりにアレンジして作った模様で、現物は見ていません」(『与えられた形象 辰野登恵子 柴田敏雄』より)。花模様は描くための一種の口実で、関心があったのは「連続性」、そしてその「連続性の遮断や断絶」であったそうです。画面右半分の、線的な花模様、中央やや左に走る暗い帯の部分の、やや実体的な花模様、そして左端の、地の色面とまじりあうような大胆な筆触による花模様、こういった模様の連続と変化とに注目してご覧になってみてください。

スフィンクス−ミュリエル・ベルチャーの肖像

ベルチャーとはロンドンのソーホーにあった会員制のバー「コロニー・ルーム」の主人で、ベーコンはそこの常連でした。人前でベーコンのことを「私の娘」と呼ぶほど、ふたりは深い友情で結ばれていたのですが、彼女は1979年10月31日に亡くなってしまいます。彼女の闘病生活と並行して描かれた本作は、最初は三幅対のひとつとして、次に、オイディプスを描いた作品と対を成す作品として構想されたようですが、最終的には独立した作品となりました。

ラ・ガループの海水浴場

1955(昭和30)年、南仏ニースで映画「ミステリアス・ピカソ―天才の秘密」(アンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督)が撮影されます。映画終盤、ピカソがカメラの前で描いてみせたのがこの作品です。極端に横長なのはスクリーンの画面比を意識したものです。映画の中で、描き始めから完成まで驚くべきスピードで変容を見せるこの作品、よく見ると荒々しい描き直し、キャンバスの破れ跡、ピン穴など生々しい痕跡が随所に認められます。この画面の千変万化は、イメージが即興的に、あるいは天啓のように次々沸き上がる「天才の秘密」を印象づけようとする、(監督の?画家の?)演出的な意図もあったのかもしれません。

ガス灯と広告

佐伯は二回フランスに渡っています。本作は二度目の滞在の際に描かれた代表作。壁に貼られたポスター、しかもそこに書かれた文字が、絵の重要な要素になっています。はねるような文字の書き方=描き方と、画面左下に見える女性と子供の靴の描き方はほとんど同じ、ガス灯の根元も同じです。全体にみなぎるリズムは、そうしたところから生まれているといってよいでしょう。画面右上には広告ではない文字が見えます。「CONSTRUCTION(構築)」という、絵画よりはむしろ建築に馴染み深い言葉に、佐伯独自の意志を見出すことができそうです。

作品 66 – SA

前衛美術家の吉原治良をリーダーに、阪神地域在住の若い美術家たちで結成されたグループ、具体美術協会(いわゆる「具体」)の代表的なメンバーのひとり。音や光や色の表現に関心を持っていた田中は、1956(昭和31)年に東京の小原会館で開催された第2回具体美術展で、ついたり消えたりする数百の色電球とコードによってできた《電気服》を発表します。この作品のためのドローイングには、円(電球)と曲線(コード)の絡み合う様子が描かれていましたが、それがやがて、本作のような絵画作品へと発展していったのでした。素材に、油絵具ではなくて、もっと滑らかな表面ができあがる合成系の樹脂が使われているのも特徴です。

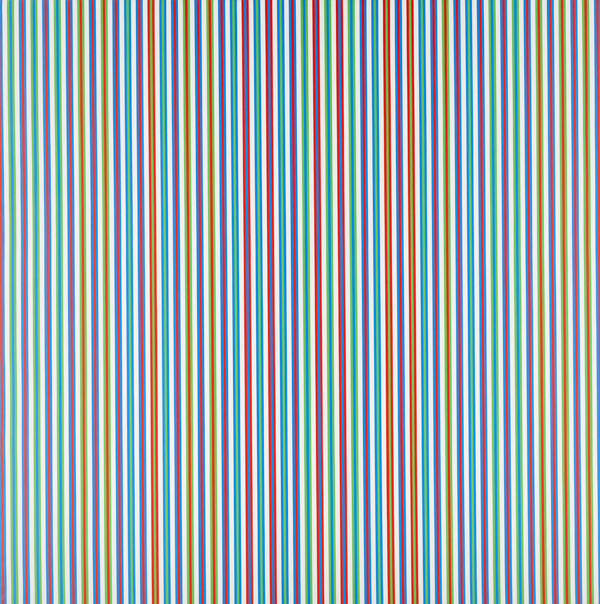

讃歌

1970(昭和45)年前後の7年間、ライリーは色彩の探求に適した形式として、ストライプのシリーズを制作します。制作プロセスは独特で、色の選択や組み合わせなどを緻密に検証する習作を本人が繰り返した後、できあがった構図をもとにアシスタントがキャンバスに描くというものです。機械のように、とでも形容したくなる規則正しさで描かれたまっすぐなストライプにもかかわらず、赤、青、緑の三色の組み合わせや並びを変化させることで、色の帯は波打ち、脈打つように動きだします。さらにオレンジ、黄緑、灰色といった、物理的には存在しないはずの色が、ヴァーチャルな奥行のなかに出現してきます。

第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神

誰でも出品できる無審査の展覧会をアンデパンダン展といいます。正規の美術教育を受けていないルソーにとって、アンデパンダン展はかけがえのない活動の場でした。自由の女神が青空に舞うこの作品は、アンデパンダン展の「自由」を祝福する絵画なのです。展覧会場には、自作の絵画を抱えた大勢の画家が集まってきています。主要会員の名を記したプレートを示すライオンのとなりに、握手をする二人の人物が見えますが、左がアンデパンダン会長で、右がルソー自身です。

北京秋天

1939(昭和14)年の初訪問で北京に魅せられて以来、梅原は1943(昭和18)年まで毎年この都市を訪れました。この作品では、画家自身が「秋の高い空に興味をもった。何だか音楽をきいているような空だった。これもやはり午前の絵だ」*と述べているように、広々と澄みわたった秋空を中心にすえています。油絵具の透明感を活かし、紙の上をすべるように筆を運んで描かれた天空と、岩絵具も用いた樹木の緑や建物の朱が響き合う、重厚感あふれる街並み。空と街の対比と共鳴が印象的です。*『日本現代画家選 梅原龍三郎Ⅱ』(1953年、美術出版社)

No.273(影)

巨大な画面は、まるで壁のようです。その「壁」いっぱいに、赤ん坊の影が描かれています。影はひじょうにリアルに描かれているので、一瞬、私たちはこれを本物の影と見間違えてしまうかもしれません。問題はその一瞬です。それを本物の影と思い込んだとき、私たちの脳内では「影の絵が眼の前にある」のではなくて、「大きな真っ白い壁に影が投影されている=作品そのものは真っ白」と認識されているはずです。作者は「芸術の表現は、限りなく無に近いことが好ましい」と考えていました。ここで彼は、影を媒介として、絵画そのものを見る人の脳内から消去してみせたといえるでしょう。

麗子肖像(麗子五歳之像)

劉生は生涯に三度、大きく画風を変えました。最初はファン・ゴッホ風、次にひたすら細かく描く「細密描写」、最後に中国や日本の古い絵画を参照した東洋画風です。その三つともが日本近代美術の歴史に大きな影響を与えたのですから驚きです。この作品は細密描写の時期のもので、愛娘、麗子を描く有名なシリーズの最初の1点です。上部にアーチ状の額が描かれていて、よく見ると全体が「『額に入った麗子の絵』を描いた絵」というだまし絵になっているのがわかります。