見る・聞く・読む

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「水のいろ、水のかたち」の豊富なバリエーション

戻る

国立工芸館で開催したばかりの「水のいろ、水のかたち展」を拝見した。私事で恐縮ながら、工芸館の金沢移転は、ガラス芸術を専門とする私にとって、大変ショッキングな出来事だった。東京北の丸公園にあった工芸館は、展示品の鑑賞はもちろんのこと、学芸員の方々にさまざまにご教示いただいたり、作品をお借りしたり、最も回数を重ねて通った美術館のひとつであった。展示品の魅力もさることながら、旧近衛師団司令部庁舎(重要文化財)の建物の醸し出す風情が、たまらなく好きだった。すぐ側を首都高速道路が走る都会の只中にあって、ひとたび敷地内に入るとタイムスリップしたかのような、そんなノスタルジーを感じさせる存在であった。移転が話題になった頃、なんとも複雑な想いであったが、まさか自分が同館と同じく2020年に隣県富山に移住するとは…、一方的に不思議なご縁を感じていることを、この場を借りてお伝えさせていただきたい。

さて、「水」にまつわる展覧会と聞いて、どんな展示なのか想いを巡らしながら金沢に向かった。人々の生活に必要不可欠な水は、なおさら海に囲まれた島国・日本において非常に馴染み深く、草花と並んで、漆工や陶芸、染織品等、工芸品を飾るさまざまな文様になっている。流水文、波涛(はとう)文、漣(さざなみ)文、穏やかに連なる波が未来永劫続く平穏への想いと重ね合わされた青海波(せいがいは)文、波に鳥を併せた浜千鳥(はまちどり)文は、共に荒波を乗り越えていくという意味から家庭円満の吉祥文となった。また夏のひととき、暑さを和らげる夕立は着物の柄となり、涼をもたらす藍色は水を想起させ、ガラスの酒器に最も取り入れられた色である。しかし、第一章の「水のいろ、水のかたち」で紹介される作品群は、そんな伝統文様を纏った器や通念としての水の色をした作品ではなく、各作家が思い描く変幻自在な水の姿であった。まず惹きつけられたのは、生野祥雲斎の《竹華器 怒濤》[図1]であった。編む竹の幅を微妙に変えて大海原の荒波のうねりを大胆に表した作品は、轟音が聴こえてきそうなリズム感溢れる造形である。生野の作品が「動」であれば、同じ竹工芸で対照的に「静」として映ったのは、勝城蒼鳳の《波千鳥編盛籃 溪流》であった。故郷である栃木を流れる那珂川の水面が、石に砕け千変万化に移ろう姿を表したという平盆は、作者が考案した波千鳥編によって、起伏に強弱をつけながら揺らぐ川面を思わせる。波千鳥編とはよく言ったもので、せせらぎを鳥が啄む姿が見えるようである。また、松崎森平の漆器《螺鈿棗 海平らけし》には情緒が溢れていた。アトリエ近くの観音崎の海から発想を得たという棗には、日の光を受けて煌めく漣が、象嵌された螺鈿片の連なりによって繊細に表されている。「平らけし」とは平穏という意味だそうで、作家は観音崎公園の太平洋戦争の慰霊碑にある上皇陛下の詠まれた歌の「海平らけし」の言葉に感銘を受けたという。

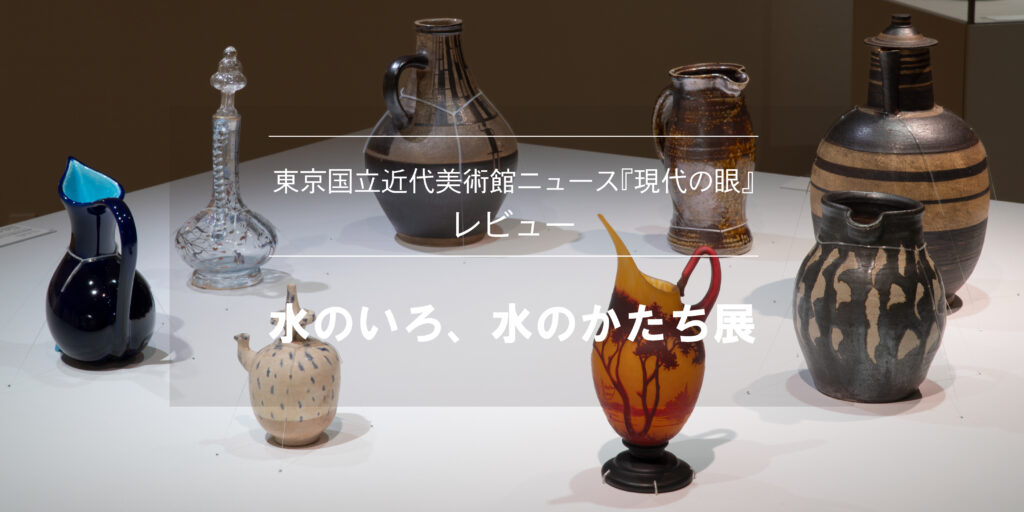

さて、第二章「水のうつわ」では、さまざまな場面で使われる水の容器が展示されていた。日常の飲器として、淡島雅吉の愛嬌のあるコップ類《しづくグラスと氷入れ》がトップを飾り、ガレのデカンタ、ドームの水差し他、各国の容器が立ち並ぶ。クリストファー・ドレッサーと言えば機能主義とばかり思っていたもので、民藝調の陶製《水差し ラクダの背》の藍と緑が溶け合う色合いと曲線によるプロポーションが新鮮に映った。水を入れると言えば花器や茶器も含まれるが、その種類も素材もバリエーション豊かで見応えがある。重要文化財《伊賀塁座水指 銘 破袋》の、縁から腰へと分厚い釉薬が弾け飛び、大胆な亀裂の入った高台による堂々たる佇まいは、歴史を重ねた器こそが纏う風格すら感じられた。

最後となる第三章は、「水とともに」。直接水の表現ではないものの、何らかの「水」を想起させる器や染織、人形等が紹介される。中島直美の《Nature’s Talk 2005 –grenouille–》[図2]は、絹にシルクスクリーンで印刷された薄手の蛙の大群が、ぬめぬめとした水分を帯びながら侵食してくるようで、独特な不気味さを帯びている。一方で石井康治の清々しい青色の《礁》は澄んだ海を、岩田藤七の《貝》は夏の海の思い出を想起させるだろう。山田貢の《麻地友禅着物 朝凪》は、伝統文様である網干文が重なり合い、夏の早朝の穏やかな海辺の一コマを観る者に思い起させるだろう。「水」と言ってここまで多種多様な工芸品を紹介できるのは、世界各国、近現代のあらゆる工芸の秀作を網羅した工芸館のコレクションの厚みがあってこそと痛感した。

撮影:米田太三郎 ©1984

撮影:石川幸史

(『現代の眼』638号)

公開日: