見る・聞く・読む

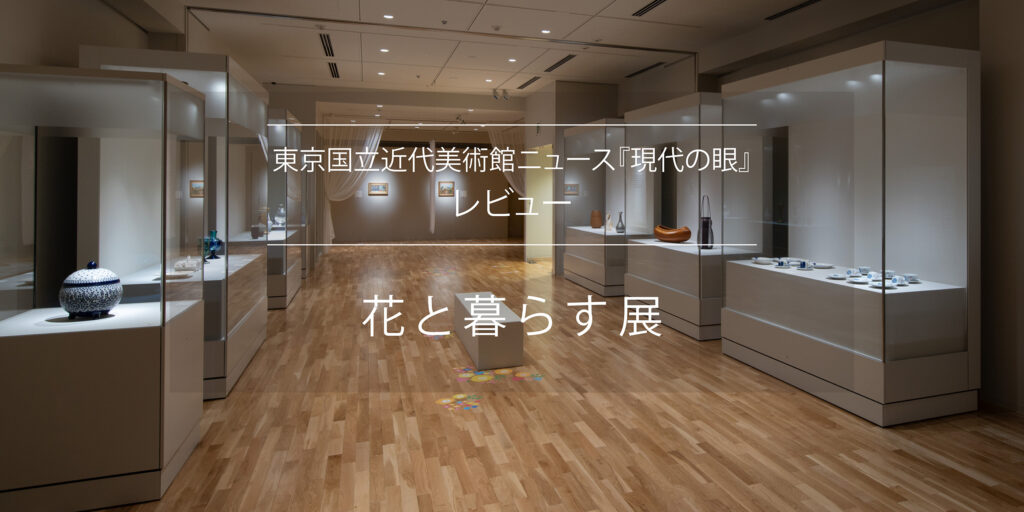

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「花と暮らす展」を訪れて

戻る

今季、金沢も例年とは異なる寒い冬が続き、花の開花も遅れているようだ。それでも少しずつ草木の蕾も膨らみ、花も咲き始めている。庭の馬酔木もようやく白い花を連ね咲き出した。これから、初夏に向けて新緑も野山を美しく彩り、私達の目を楽しませてくれるだろう。ようやく北陸にも春を感じる暖かい日が増え、外に出かけることに億劫さも感じなくなる季節になってきた。現在、国立工芸館では「移転開館5周年記念 花と暮らす展」が開催されている。本展は花をテーマに同館が収蔵する工芸、デザイン作品を全3章で展示構成している。今年は移転開館5周年ということらしいが、我々地元工芸作家からすればすっかり馴染みの建物になっている。

Ⅰ 花を象る

十三代今泉今右衛門(善詔)《色鍋島薄墨石竹文鉢》:5月に開花する石竹の花の淡いピンクと薄墨のコントラストが実に美しく器体の中に収まっている。鍋島緞通の「格」と「洗練」に通ずるところもある。工芸にはその成り立ち、地域性が強く反映されると改めて感じた。板谷波山《彩磁紫陽花模様花瓶》:この作品を観ると今から30年前、6月の卯辰山公園を思い出す。私が在学した石川県立工業高等学校工芸科では毎年、同公園で写生会が行われ、菖蒲と紫陽花の水彩画を描くというイベントがあった。かつて同校で教鞭をとった波山の教えが、今も継承されていることを予感させる。又、本展には同校ゆかりの作家が複数いることからも、同校の工芸、デザインに対する教育が今も受け継がれていることがわかる。三代宮田藍堂(宏平)《蝋型鋳金装身具 花の宴》:佐渡の蝋型鋳金の技法のルーツは大砲鋳造だと聞く。おそらく蝋を飴のようにねじり原型を作っているのだろう。当初、武器製造に用いられた技法が同じ術を使いながら、130年後には金の装身具の制作に生かされている。

Ⅱ 花を想う[図1]

川瀬忍《青磁鉢 輪葉》:ロクロ成形後、口縁部に手を加えることにより形づくられた作品である。工程がシンプルなだけに修練されたロクロ技術、釉の美しさを自身のものとした作家でしか表現出来ない作品に仕上がっている。展示に関しても、作品の影が美しく映し出され、作品の輪郭をより優雅に捉えている。芹沢銈介《紬地型絵染華字文のれん》[図2]:本展の展示作品の中で圧倒的に記憶に残る作品であった。工芸はあらゆる材料を用いて制作されるが、植物は愛でる、食すだけでなく染料としても用いられてきた。鑑賞するには一般的には美しいとされない草木でも、染料にすることで、想像も出来なかった鮮やかな色を放つ。天然染料の華やかさが強く印象に残る。

Ⅲ 花と暮らす

モーリス・ドニ:本展には、国立西洋美術館から特別出品として、2点の絵画も展示されている。杉浦非水《絵はがき》:なんとも愛らしい植物の絵はがきが並べられている。“芽の部屋”では杉浦非水旧蔵資料と植物写生帖、木版が展示されている。野の花の採集や写生を行うと共に国内外の辞典、図鑑を参考資料として使っていたことがわかる。ルーシー・リー《スパイラル文花瓶》:作家にとって自身の器に花を活けること、活けてもらうことも楽しみの1つである。日本とイギリスは共に庭を愛し、茶を楽しむ国である。東西の違いはあれど、花を愛でる気持ちは同じであっただろう。又、使い手との対話により新たな発見も多くある。使うということを意識した作品制作は、作域を広げる可能性に繋がる。藤沼昇《束編花籃 気》:どの年代にどのような作品を創り出していたかを知ることも、その作家を理解する方法の1つだ。初々しさを感じる初期。技術、体力が伴う中期。豊かな表現の後期。工芸は身体を通して生み出すものであるからこそ、よりそれが鮮明にわかる。本作は竹ならではの造形、全体の編みの力強さと口縁部の繊細な作り込みにより完成されている。作者の自信がみなぎる見事な作品である。

それぞれの時代、地域で各作家が表現した植物は異なる。それらの作品が同じ空間に展示されるということが、美術館展示の実に不思議で面白いところだ。その時代、その地域を旅する気分で制作者の目から見た花を想像しながら、あなたの眼で作品を楽しむのも良いかもしれない。

3月下旬、沖縄県の大宜味村を訪れた。町を歩くと糸芭蕉が育てられ、芭蕉布を織りなす人々の営みを見ることが出来た。夏燕は一足先に本土へ渡った後だったが、7月には「喜如嘉の芭蕉布展」が同館にて開催される。次の展示も楽しみだ。

(『現代の眼』640号)

公開日: