見る・聞く・読む

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー ルーシー・リーとコレクターのポール・ダウアーとの出会いから

戻る

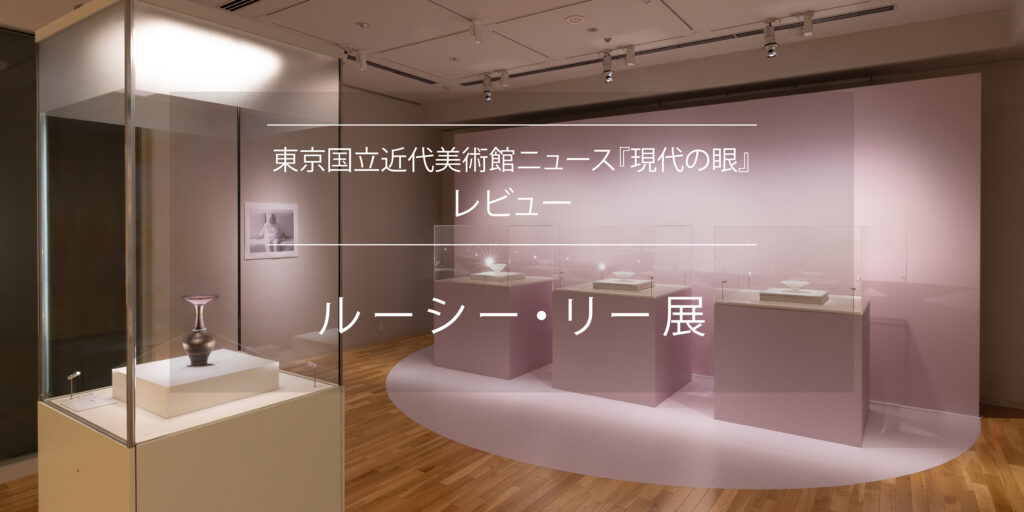

「ルーシー・リー展—東西をつなぐ優美のうつわ」は、ウィーン時代の初期作品から、濱田庄司らさまざまな国々の陶芸家との出会いを経て、特徴的な装飾スタイルに辿り着いたルーシー・リーの背景を知ることが出来た展覧会であった。

当館からは、2024年にコレクションとなった「Sharon and Paul Dauer Collection」の2点を加えた5点を、本展覧会に出品させていただいた。新しく収蔵品となった2点は、少し大振りで高台が立ち上がり、外側と見込みに施されたマンガン釉の掻き落としによる《鉢》(作品番号49、1968年頃)と、2色の粘土をロクロの回転によるスパイラルパターンに成形した《鉢》(作品番号112、1981年頃)。いずれも2002年に生誕100年を記念して開催した「ルーシー・リー展 静寂の美へ」の出品作品であった。

これら2点は、2024年にアメリカ・カリフォルニア州の州都サクラメント市在住のコレクター、ポール・ダウアー夫妻から寄付されたものである。ポール・ダウアー氏は、弁護士の仕事の傍ら、若い頃から欧米や、日本の現代陶芸の作品を多数収集していた。ダウアー氏は、1969年にルーシー・リーと初めて出会っており、その時の様子を当館の講演会で語っている。

「帰って! 遅刻よ!」と、家の中から聞こえた。

ポール・ダウアー夫妻は、リー宅へ向かう道中で電車内での爆弾騒ぎがあり、また花を買いに立ち寄ったために20分余り遅れたのだ。そしてようやく辿り着き、リーの家のドアベルを鳴らしたのだった。ポール氏は閉じられたままのドアに向かい遅れた訳を言い、詫びて花をドアの前に置き去ろうとした時、「帰って! でも20分したらまた来て」と中から聞こえた。その後、再び訪れた二人は、家の中に迎え入れられた。

リビングルームに入った時に私はおもわず、私達が持って来たアイリスが彼女の花生に飾ってあることに驚きを表しました。彼女は、その目的のためにある花生に対する私の驚きに困惑し、「花生を他に何に使うというの?」と尋ねました。私が、芸術品として、作品自体「美」として飾るべきである、と言うと、彼女は頭を振るばかりでした。…実用性と離れた作品など、彼女の中では存在しなかったからです。…やがて美術館のコレクションに入るようになるにつれて、彼女は実用性とは離れた面での作品の芸術性というものがあることを認識し、受け入れるようになりました。1

この「帰って!」と相手を制するように発せられた言葉は、リーが厳しく芯のしっかりした女性であることを想像させた。二人を家から帰し、表に置かれた花を20分の間に作品に生けたところは、女性らしい優しさを感じさせる。そしてダウアー氏がルーシー・リーと交わした「うつわ」の実用性や芸術性という「用と美」をめぐるキャッチボールに、リーの心の移ろいが見て取れる。戦後、ロクロを活かし「うつわ」の形を取りながら空間やデザインの要素を取り入れ芸術としての陶芸の新たな歩みを進めたリー。ものづくりにおいて、次第に芸術としての陶芸が大きな比重を占めるようになっていったことがこのエピソードに表れ、1970年代以降、陶芸のモダニズムが徐々に確立していった流れが見えるようで、興味深い。

ダウアー氏とリーとの対話は、作品の釉薬の話に及ぶ。《ピンク象嵌小鉢》(作品番号97、1975–79年頃)の作品に見られるように、縁にはブロンズが掛けられトルコブルーの帯があしらわれたピンク色の鉢について、多くのコレクターは大胆なピンクを好むのだと、ダウアー氏は言う。しかしリーは、ほんのりと薄いピンク色の方が、彼女の好みであると語っていたという2。

2025年秋、筆者は整然と作品が並んだルーシー・リーの展覧会会場で、そのようなひとりのコレクターとルーシー・リーとのやりとりを思い出しながら、リーの好みのピンク色の作品を探した。この展覧会では、上述の《ピンク象嵌小鉢》や《ピンク線文鉢》(作品番号98、1975–80年頃)が、ダウアー氏とリーとの話に当てはまる。これは、1970年代以降に見られる装飾であり、トルコブルーの鮮やかな帯が差し色となって、ピンク色の釉薬やブロンズ釉との組み合わせが見事に映え、手のひらに収まるサイズとは思えない存在感を放つ。色彩のバランスだけでなく、ブロンズ釉が、所々ピンク色の釉薬の上に流れ落ちている。それは、デザイン的な規則性のある装飾の上に、釉薬が流れているように見え、西洋と東洋との特徴的な装飾を組み合わせたかのようである。

また、リーは象嵌作品の場合、素地を掻き落とした後、嵌め込む色を作品により変えている。例えば、《ピンク象嵌小鉢》の場合は、ピンク色を象嵌し、類似の色の釉薬を掛けているが、《ブロンズ釉花器》(作品番号108、1980年頃)では、ピンクではなくグレー系の色を嵌め込んでいる。グレー系の色を選ぶことで線が強調され、縦に伸びる作品のフォルムと呼応し、より躍動感を感じさせている。

リーは、細い線であっても作品の中の効果を考えながら装飾している。この展覧会では、リーが細部にわたり工夫をこらしているところを、是非注目していただきたい。

註

1 ポール・ダウアー『ルーシー・リーの思い出 生誕100年によせて』私家版、2002年、13頁

2 前掲『ルーシー・リーの思い出』、33頁

参考文献:Paul F. Dauer, “Not in My Lifetime,” ★Ceramics: Art and Perception 38★, 1999

(『現代の眼』640号)

公開日: