見る・聞く・読む

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「《十二の鷹》と明治の工芸」展述懐

戻る

近年人気が高まった「明治の工芸」という言葉を添えているとはいえ、ついに《十二の鷹》という作品のタイトルでお客さんが呼べる時代になったのか、とこの展覧会の鮮やかなピンク色のポスターをしみじみ眺めている。学生時代には明治工芸を研究しているというと、諸先輩方から馬鹿にされた私としては、実に感慨深い。藝大美術館で2003年に開催した「工芸の世紀」展に、この《十二の鷹》の図案を藝大で所蔵しているご縁もあり、展覧会のメインビジュアルとして看板や図録にこの作品を据えたが、当時の教員から、なぜ藝大に関係ない鈴木長吉をメインに?と聞かれた。しかし展覧会を観覧した受験生がこの作品を見て工芸家を志したと後から何人もの学生から聞かされ、展示させていただいた甲斐があったことを実感した。実は昨日も、大学の日本金工史の講義でこの作品を中心に取り上げたが、この作品に感動したと語る学生の声から現在の感覚にも通用する傑作であることを、今更ながら確認させてもらっている。

このたび、私が「《十二の鷹》と明治の工芸」展のレビューを依頼されたのは、展覧会のコラムでも記されている通り、「《十二の鷹》の作り方について、いまだに解明できたとは言い難い」という謎に迫るためである。2014–15年に藝大で実施した自然科学的調査およびクリーニングのプロジェクトにおいて、X線を用いた各種の調査分析および検証の結果、それまでの解釈と実際に行われた材質技法とは異なるものであろうという見解を得ているため、もう少しこれを考えてみたい。

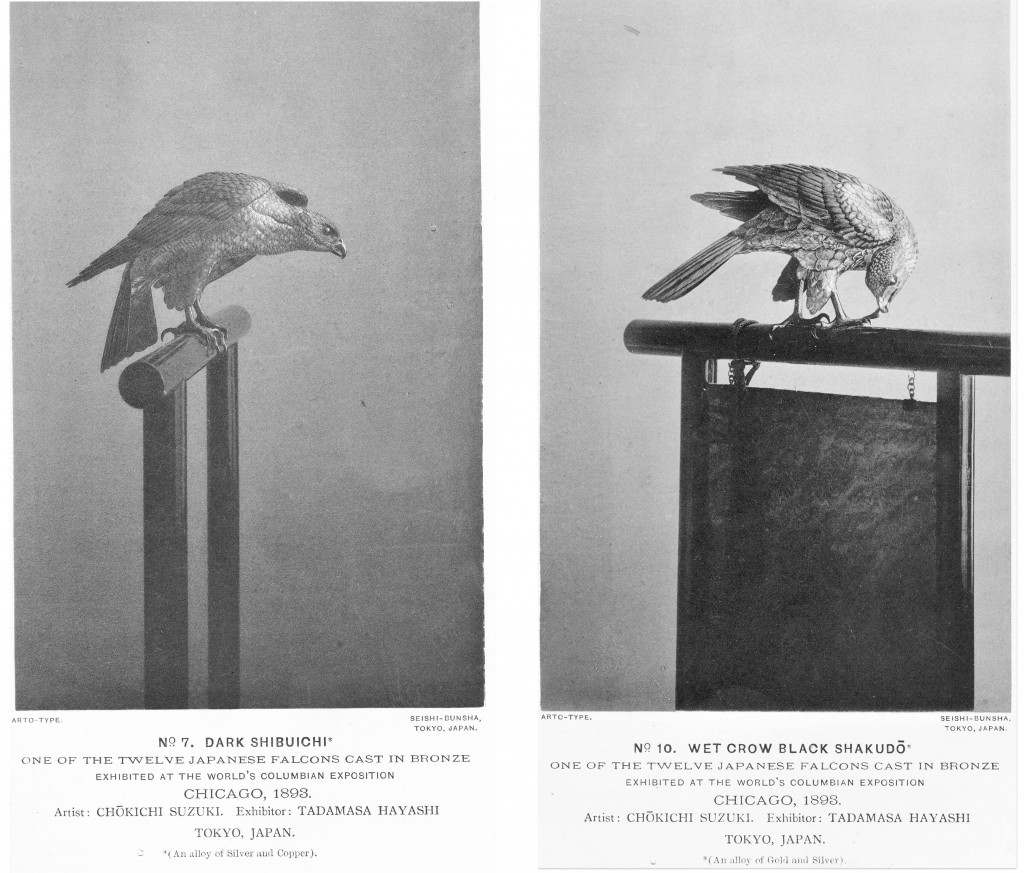

この作品が明治26(1893)年にシカゴ万博に輸送される前の東京での披露会を、後に帝室技芸員となった鋳金家・香取秀真(ほつま)が東京美術学校の一年生であった時に見物し、極彩色の燦然たる大作に驚いたと回想した[註1]ように、《十二の鷹》の最大の特徴は、写実に迫る十二羽の鷹がそれぞれ異なる色の金属で表現されたことであろう。作品を構想した林忠正による英文解説書[註2]にシカゴ万博での展示の写真、自身と長吉と鷹匠とが図案に囲まれた写真、および一羽ずつの鷹の写真にgold、silver、bronze、shakudo、shibuichiなどを含む、それぞれに異なる金属の名前をキャプションで示している。解説には、“The twelve falcons now exhibited were first moulded in wax, then cast in bronze, incrusted, chased and coloured by a process unique in Japan.”とその製法を記している。この説明からは、ブロンズで蝋型鋳造した鷹の表面を異なる素材で覆い、彫金と日本独自の着色方法を施した、と読み取れるのだが、incrust という言葉には堅い殻(膜)で覆うという意味合いがあり、キャプションに記した金、銀、赤銅、四分一などの金属層をブロンズの胎の上に施し、鏨(たがね)で凹凸をつけ、さらに日本古来の色金の着色で仕上げた、と解釈されてきた。ところが、科学分析の結果[註3]、解説書に記載されている金属が検出されないところが複数箇所見られるほか、表層の厚みなどから、電気メッキを用いたであろうという見解に至った。現代の感覚では、incrust という言葉からはメッキを想定しないが、考えてみれば電気メッキの技術はメッキ層を厚く重ねれば電気鋳造となり、ともに当時の最先端の金属加工技術[註4]であった。この当時の最新技術を用いて、鷹のブロンズ胎に異なる金属の表層を施したと説明され、そのように表現されたならば理解できよう。

鈴木長吉は起立工商会社の鋳造監督をつとめたが、同社の図案(藝大蔵)にも日本の様々な金属の色彩表現の構想を読み取ることができる。例えば、《植木鉢十二図》は、青銅・、梨皮銅(りひどう)・斑紫銅(むらしどう)・栗色銅・宣徳銅・茶銅・黒地・純素銅・緋銅・古色銅・青紫銅・瑠璃銅(るりどう)という異なる十二種類の金属の色と材質を記したもので、長吉のもとで構想された各種金属の色を表現した《十二の鷹》に先立つ作品案である[註5]。長吉が金属の色彩をさらに追求するために、当時の最先端の技術を用いたとしても、なんら不思議ではない。

この展覧会のタイトルは一見、《十二の鷹》とその時代に焦点を当てたようであるが、「万博出品時代から今日まで 変わりゆく姿」という副題で示唆されるように、現代の工芸につながる、それぞれの時代の先端を行く様々な制作の苦心を「必死ストーリー」として紹介している。各々の作家が取り組んだ造形やスタイルの変遷をたどりながらも、独自な表現を追求する制作に対する変わらぬ情熱が大きなテーマではないだろうか。その時の「現在」での最善を尽くし、誰にも負けない精魂込めた作品を生み出す姿勢はいつの時代においても高く評価されるという、現代への応援歌にも感じた。

(『現代の眼』636号)

註

- 東京朝日新聞、昭和10(1935)年9月17日。

- Tadamasa Hayashi, Twelve Bronze Falcons: Exhibited at the World’s Columbian Exposition, Chicago 1893, s.n., 1893。

- 北村仁美「〈研究ノート〉鈴木長吉作《十二の鷹》の自然科学的調査と修復の報告」、『東京国立近代美術館研究紀要』22号、2018年。

- 電気メッキ(鍍金)を厚くすれば銅像や彫刻ができることを解説した当時の文献として、「電気機を用いて銅像を摸し製する法」「電気鍍金法」(宮崎柳条編『西洋百工新書』1876年)、「鍍金術 付り 電流彫刻術」(竹内源太郎『金工独修書』1888年)が挙げられる。寺島慶一、海老名延郎「幕末・明治期刊行図書にみる電気めっき受容の一断面」(『表面技術』45巻5号、1994年)では、日本ではじめて幕末に薩摩藩で行われたところから、明治における電気メッキや電鋳の言葉をめぐる変遷を解説している。さらに、鈴木長吉《孔雀大香炉》(1877–78年、V&A博物館蔵)の上に当初据えられた鳩(現在未確認)4体と同じ形の電気鋳造の複製(1888年にエルキントン社より購入)がV&A博物館で確認されており、これと長吉の作品との関係が研究課題である。

- 黒川廣子、野呂田純一『起立工商会社の花鳥図案』光村推古書院 、2019年。

Tadamasa Hayashi, Twelve Bronze Falcons: Exhibited at the World’s Columbian Exposition, Chicago 1893より転載

公開日: