見る・聞く・読む

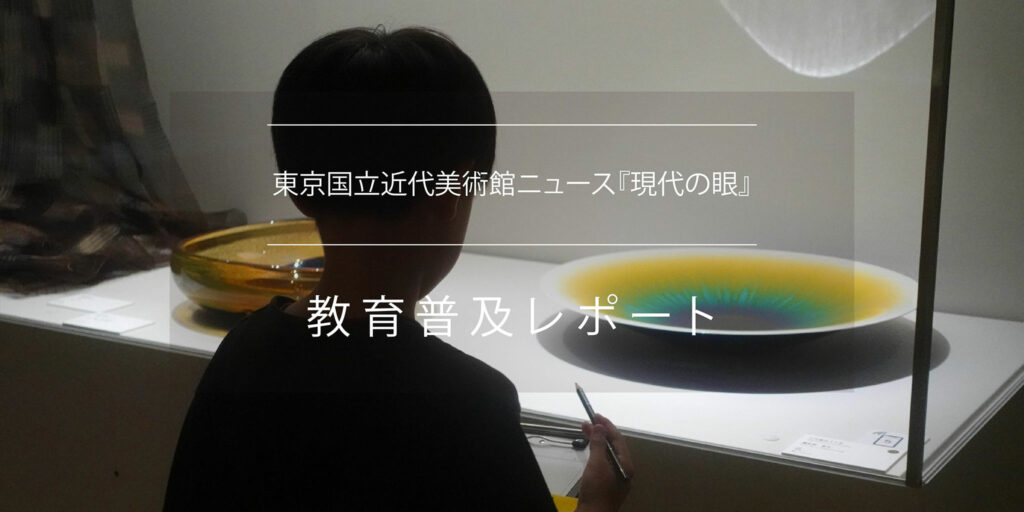

教育普及 現代の眼 オンライン版 工芸館で過ごす夏時間—子どもを育む鑑賞プログラムの試み—

戻る

夏は子どもたちが視野を広げる絶好の時機。そのお手伝いができたらと、各地の美術館・博物館では子ども来館者を意識した催しが用意されます。日時限定の参加型から展覧会そのものをキッズフレンドリーにするなど規模も手法もさまざまで、子どもならずとも興味津々のラインナップに目移りしそうです。

当館でも毎夏何をしようかと思いめぐらせ、東京国立近代美術館工芸館の頃から数えて20数年が経ちました。人間国宝をはじめとする作家のお力を借りた本格的な工芸制作や半日がかりの職業体験「キュレーターに挑戦」等は私たちにとっても実りあるイベントでしたが、それと並行して大切にしてきたのは「会期中ならいつでも」「多くの人が」「それぞれのペースで」作品と向き合うきっかけづくりです。

長く続いたコロナ禍を経て、本年、「おとなとこどもの自由研究 工芸の光と影展」で石川に移転して初めてフルコースのご提供ができました[図1]。

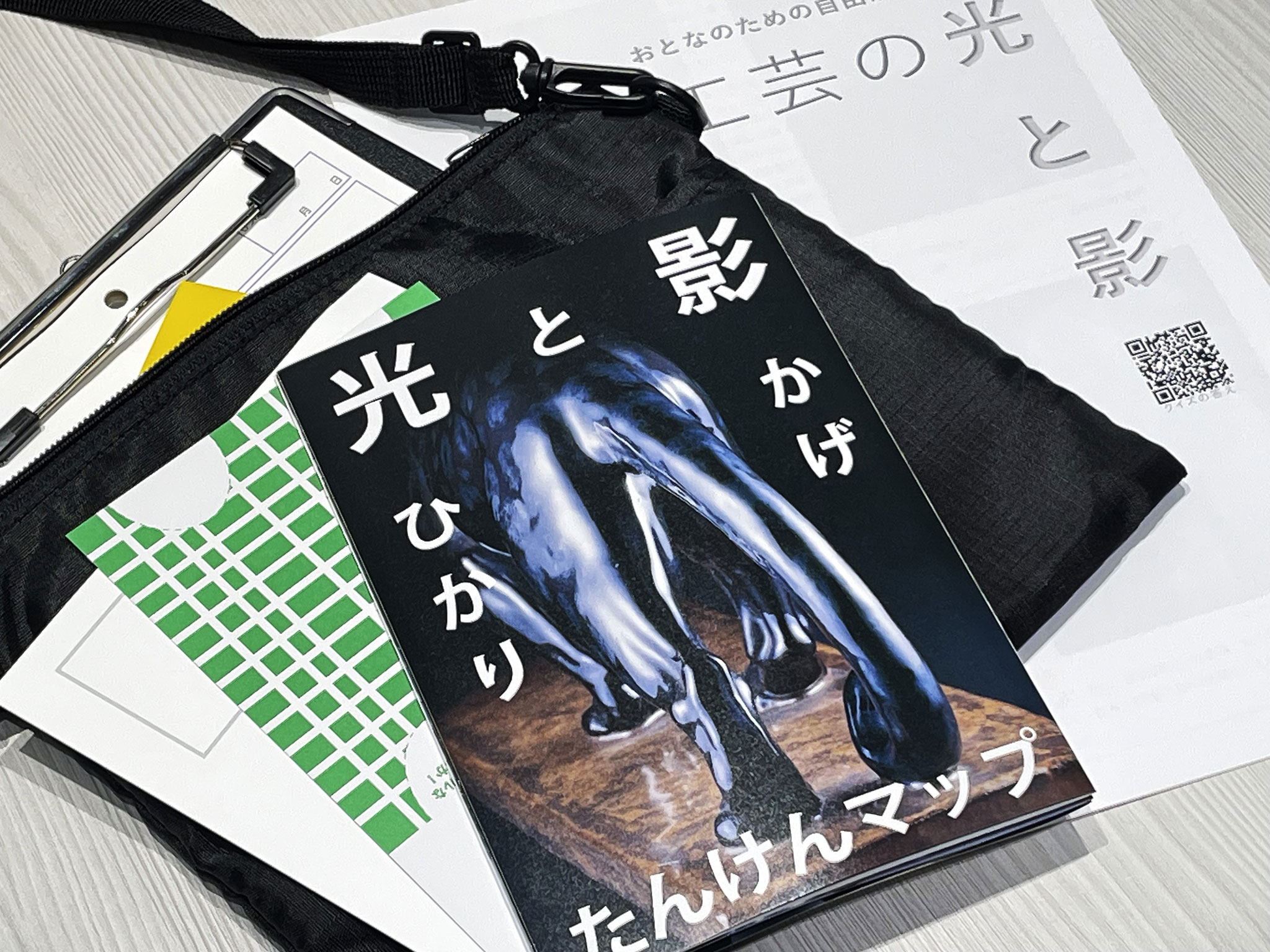

セルフガイド

「光と影のふしぎワールドでの探検」をテーマとして、3部屋で6作品を掲載。基本方針は昨年と同じですが、矢印で次はどこ/どれ?というマップを辿るイメージに。クローズアップ写真も多用して作品探しのプロセスも少々増やしました。

スタンプカード

スタンプラリー用カード。作品を観察して「目の中にピカッときたら」スタンプを1つ押します。実際のところ「セルフガイド」の呼称は大人向けの用語。精魂込めたマップの写真もテキストもまずは作品と出合うためのヒントであることを機能とし、発達段階に応じてスタンプラリーとの優先順位が逆転してもいいと考えています。今回見かけた未就学児も傍目にはスタンプへとまっしぐらであるかのよう。それでも「もっとゆっくり見ようよ」と窘める親御さんへの返答に、実はしっかり読んでいたらしいセルフガイドの言葉が含まれていたり、通りすがりに図鑑カード(後述)に描く1点を物色していたりと、スピード感あふれる振舞いの意外な頼もしさに嬉しくなるケースも少なくありません。

ジロメガネ

ふだん以上に良い子でいることが求められる美術館。そこで大人が望むような鑑賞態度ができない子がいても不思議はありません。以前、そのことを明言した4歳がいました。「なんで見ないといけないのか分からない」—そりゃそうだ!とガイドスタッフと相談し、考案したのが双眼鏡を模した「ジロジロめがね」。現在は単眼鏡風となったので「ジロメガネ」と呼び名を変えました。筒があれば覗きたくなり、覗けば何かを見つけたくなる。ごく単純な仕掛けですが、作品を取り巻く雰囲気を一旦遮断し、中を黒くしただけなのにちょっと大きく感じるのも不思議。グループ鑑賞に際して気持ちを揃えるのにもなかなか有効です。

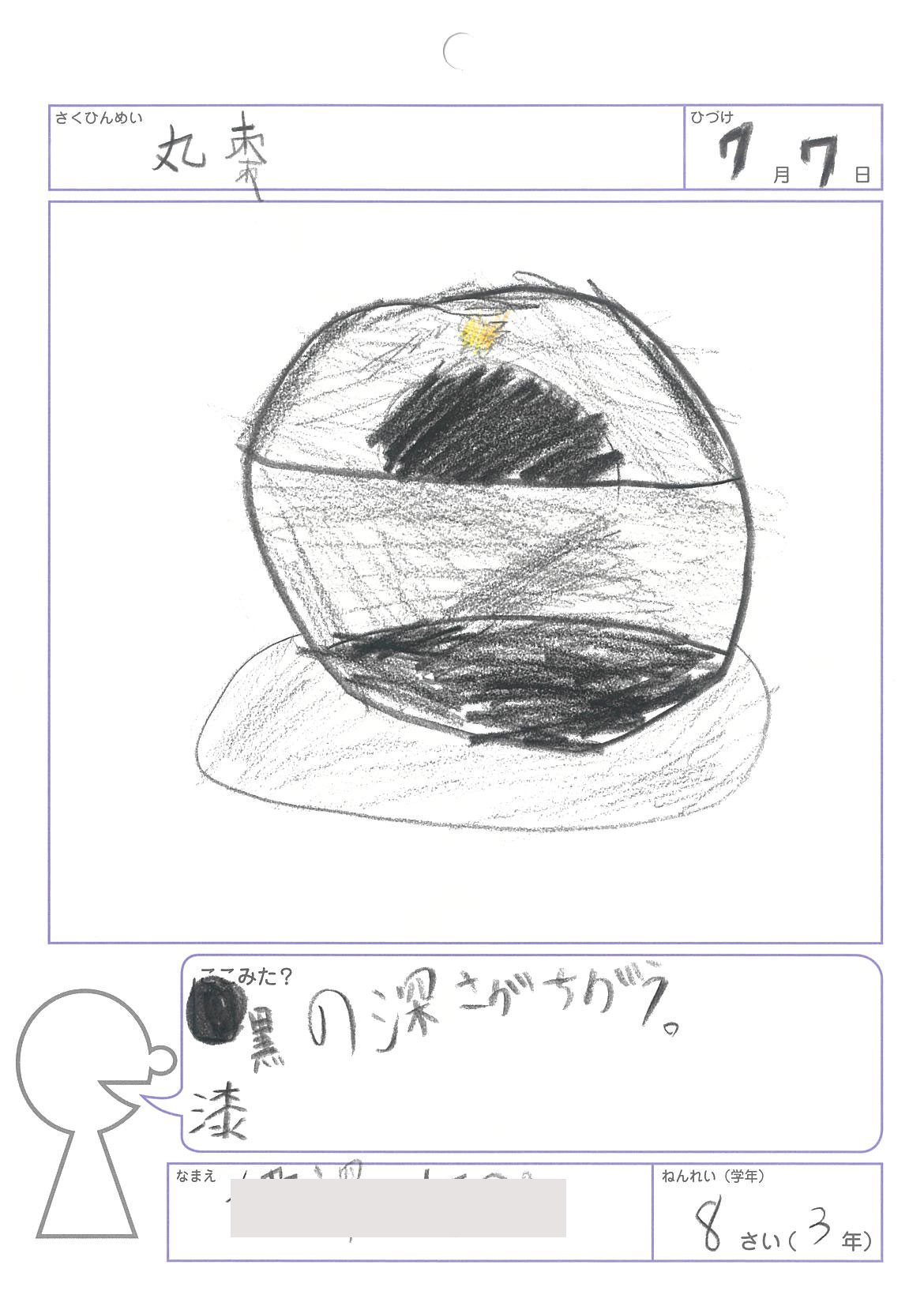

図鑑カード

探検の仕上げのミッション。「100コ以上の作品がある/いちばんドキッとした作品の(今回は)光と影を絵とことばでかいて他の人に教える」ワークシートです。選択は好きやこだわりに基づき、書きあげられたカードは個々の鑑賞時間の密度を知らせます。興味深いのは、描画や言葉がラフでも執拗なほどの丹念さでも、作品の特質や工芸の根源を覗かせること。636号で書いたように幾つかの企画はカードへのレスポンスでしたが、「工芸の光と影展」も三代渡辺喜三郎《丸棗》(1961年)、高さも径も7cm強の小さな1点に向けて、かつて5歳が放った「まっくろすてき」が根底にあります。漆作家・田中信行氏も展覧会レビュー中で注目した本作は、今年も多くのカード作者の心を掴んだようでした[図2]。

ミニギフト

毎夏、「探検」を終えた子ども来館者には、各展覧会のテーマを「マスターしたあかしのギフト」を差し上げています。スタンプラリーにはギフトが付きものと子どもたちに教えられたのと、バッグや色鉛筆の返却を兼ねた手続ですが、「マスター」の称号は心からの敬意をこめて。スタンプカードや図鑑カードを自慢気に見せてくれるところからすると、子どもたちも満更でもない様子です。

なんだかんだそれなりに時間もかかる。過重だろうかと危ぶむ横で、階段の最後一段をぴょんと長く飛び降り「終わりました!」とピカピカの顔でやってくる。「この前来た時かいたのはコレ」と自身の図鑑カードを教えてくれる子がいる。パワーをもらっているのはこちらかも、といつも夏の終わりに思います。

(『現代の眼』639号)

公開日: