の検索結果

の検索結果

藤嵜一正《欅拭漆刳貫稜線筥》2009年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、藤嵜一正《欅拭漆刳貫稜線筥》(2009年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:藤嵜一正《欅拭漆刳貫稜線筥》2009年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/WYV6Kd-G2A4

桂盛行《鶉四分一打出水滴》1971年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、桂盛行《鶉四分一打出水滴》(1971年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:桂盛行《鶉四分一打出水滴》1971年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/5tZt1wkyZ2w

山岸一男《沈黒象嵌合子 能登残照》2016年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、山岸一男《沈黒象嵌合子 能登残照》(2016年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:山岸一男《沈黒象嵌合子 能登残照》2016年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/CCvXmhXD7BI

川喜田半泥子《志野茶碗 銘 赤不動》1949年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、川喜田半泥子《志野茶碗 銘 赤不動》(1949年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:川喜田半泥子《志野茶碗 銘 赤不動》1949年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/-TlE3lt92KE

石田亘《パート・ド・ヴェール蓋物 白寿》2000年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、石田亘《パート・ド・ヴェール蓋物 白寿》(2000年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:石田亘《パート・ド・ヴェール蓋物 白寿》2000年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/4eDnfS4X3vQ

作者不詳(芝山象嵌)《渡船・雨宿芝山象嵌屏風》

作者不詳(芝山象嵌)《渡船・雨宿芝山象嵌屏風》明治時代漆、芝山象嵌(象牙、貝)高さ178.0、幅164.0cm令和4年度購入撮影:野村和也 屏風の表に描かれるのは、水面を静かに往来する渡船。船着き場には、刀を差した侍を中心に男女が集まり船を待っています。太陽の輝きを感じさせるように画面全体が黄金色で満ちあふれ、象牙に浮彫された人々の顔や手足が画面から浮かび上がって見えます。老若男女、様々な人物の表情やしぐさには個性が描写され、にぎやかな声が聞こえてきそうです。 一方、裏面の「雨宿」の図は、空を覆う雨雲の黒が画面全体の基調となっています。走り込む人の姿は、突如として激しい夕立に見舞われたことを伝えます。地面を彩る金色は、稲光をあらわしているのでしょうか。空を見上げる人々の視線、驚いたような犬の姿、頭上に手をかざす子供等、寺院と思しき堂舎の軒先に集まった人々の騒然とした様子が生き生きと伝わってきます。 表裏2点の絵はいずれも、日本人にとっては日常風景の一場面を切り取ったものといえます。その一方で、衣装や持ち物を見ると、象牙や貝などの多様な素材を嵌め込み、蒔絵を用いて唐草や紅葉等の模様が描かれ、庶民の所持品とはいいがたい華麗な装飾が施されています。背景も縁取りも豪華絢爛。このように、日本の風俗をきらびやかに表現するスタイルは、当時の海外の好みに合わせて作られた輸出工芸であることをうかがわせます。 漆工芸の中でも立体的な部材を作って嵌め込む本作品のような技法は「芝山象嵌」あるいは「芝山漆器」「芝山細工」等とよばれてきました。始まりは下総国芝山村の大野木仙蔵(あるいは小野木仙蔵)、後に江戸で「芝山仙蔵」の名で創業したといいますが、早くから分業制をとり、1作品に「木地師」「塗師」「芝山師」「彫込師」といった複数の職人が携わっていました。当初は大名家などを注文主としていましたが、幕末には海外への輸出工芸として位置づけられ、万国博覧会や内国勧業博覧会でも高い評価を得るようになります。すると芝山家の系統だけでなく、仏師や細工師、木彫師などから転向した職人が多くかかわるようになり、海外向けの意匠を取り入れた「横浜芝山漆器」が発展しました[1]。 しかし、芝山象嵌に対する国内での評価は決して高くなく、日本国内には優れた作品があまり残っていないという現状があります。また、19世紀後半の趣味を反映した過剰ともいえる装飾表現は時代の好みに沿わなくなり、近年に至ってようやくその技巧が見直されるようになったという側面もあります。江戸時代の技術を受け継ぎながら明治時代の特徴を示す本作品は、芝山象嵌隆盛期を具現する貴重な作品のひとつということができるでしょう。本作品を特徴づけている「屏風」という形態については、衝立として紹介されることもあり、明治時代の芝山象嵌に多く見られるものです。表裏のある形状を効果的に生かして表現された「日本」のイメージは、生き生きとした描写や多様な素材と相まって異国情緒をそそる魅力にあふれています。 [註]1 『ナセル・D・ハリリ・コレクション—海を渡った日本の美術—』第四巻漆芸篇上、同朋舎出版、1995『海を渡ったニッポンの家具 豪華絢爛仰天手仕事』LIXIL出版、2018年 (『現代の眼』638号)

「断層」という見方が教えてくれたこと

1950年代終わりから70年代終わりまでの現代日本版画史は、東京国際版画ビエンナーレ(以下、東版ビ)の受賞作品によってつくられたといっても過言ではない。言い方を変えれば、東版ビは版画史をつくる舞台として注目を集め、尖端の版画作品による表現の競技場として機能したということだ。そういったことを実際の作品によって実感できる企画展「印刷/版画/グラフィックデザインの断層 1957–1979」が金沢の国立工芸館で開催された。同展はこの後、京都国立近代美術館でも開催される。 出品作品は、第1回展で国立近代美術館賞を受賞した浜口陽三の《青いガラス》から、第11回展に出品された李禹煥の《関係項A》まで、受賞作を中心とした56点、戦後のトップデザイナーによる第1回展から第11回展までのポスター13点、その他カタログやチケット、参加承諾書などの関係資料であった。会場の面積の関係から、コンパクトにまとめられた展示であった。 本展覧会のテーマは、東版ビの出品作家を中心に、同時代の多様な視覚表現のなかに交錯した版画とグラフィックデザインの様相を通して、印刷技術がもたらした可能性とその今日的意義を検証することとされている。版画もグラフィックデザインもプリントによって成立するメディアであり、両者共に「印刷」を介してあるいはその概念を思想化するなかで接近したり重なり合ったりしながら、しかし決定的な差異によって存在を示してきた。本展はその関係性を「断層」に見立て、接続とズレ、差異というキータームによって探ろうと試みていた。 版画とグラフィックデザインの断層の所在が明瞭となり、その接続とズレと差異に現代の美術表現の可能性を見出すこととなったのが、1968年開催の第6回東版ビの時であった。その時国際大賞を受賞した野田哲也制作の、シルクスクリーン技法で刷った自分の家族の集合写真画像などと木版摺りによる蛍光色の色面を組み合わせた版画[図1]と、横尾忠則がデザインした、通常は裁断されるはずのカラーパッチやトンボをあえて残し、浮世絵版画のぼかし摺りを援用しながらサイケデリックな色彩で構成した名所絵的な風景のポスター[図2]は、それまでにないレヴェルで版画とグラフィックデザインの断層を現前させることとなった。デザイナーの永井一正が、新聞紙型にサーブル紙を貼り合わせた厚紙に型押しした白のレリーフ状の版画作品を、版画家吉原英雄が鮮烈な青を配色したグラフィカルでポップアート風の版画を出品して共に受賞したことも、このような認識を深めることとなった。その断層が見せたものは、印刷やそれをめぐる考え方、創作思想、役割、性格、画面を構成する素材、様式や表現傾向などに見られる接続、ズレ、差異であり、現代美術の新しいテーマの所在であった。 このような第6回東版ビは、少なくとも現代版画に関しては表現のターニングポイントとして機能したといえる。それ以降1970年代の版画は、ポップアートやコンセプチュアル・アートの浸透を背景に、より一層「印刷」による表現の可能性を最大限に引き出しつつ、大量の印刷物やグラフィックデザインなどと差異を保つという方向で新しい表現史をつくった。本展に出品された横尾忠則《責め場1》《責め場2》《責め場3》や靉嘔《レインボー北斎 ポジションA》、木村光佑《現在位置—存在A》、黒崎彰《闇のコンポジションA》、高松次郎《日本語の文字》《英語の単語》などはその先駆となる作品だ。1972年の第8回展で国際大賞を受賞した、記号を組み合わせた文章をゼロックスコピーしてクリアファイルに入れてまとめた高松の《THE STORY》は、「印刷」を美術として提示し、美術や版画の概念を問う作品であった。 さて、版画とグラフィックデザインの断層に加え、やはり第6回展あたりから現前し始めたのが、それらと写真や映像との断層であった。1970年代に制作された版画やグラフィックデザインは、両者がそうだったようにそれらに接近したり重なり合ったりしながら、しかし決定的な差異によって存在を示し、時代の表現動向をつくりだしたといえる。本展出品の郭徳俊、若江漢字、安齊重男、井田照一、木村秀樹、斎藤智、森本洋充等の作品、そして杉浦康平、石岡瑛子、勝井三雄のポスターにはそのことが再確認できる。 本展は基本的に東版ビの受賞作品とポスターを時系列で展示し、作品の変化を見せるものだったが、版画とグラフィックデザインの接続とズレと差異を「断層」に見立てたことは、変化する表現の本質を探る新機軸として有効で、発見をもたらしてくれた。次は断層の分析が望まれる。 図1 野田哲也《日記 1968年8月22日》1968年 東京国立近代美術館蔵 図2 横尾忠則「第6回東京国際版画ビエンナーレ展」ポスター 1968年 国立工芸館蔵 (『現代の眼』638号)

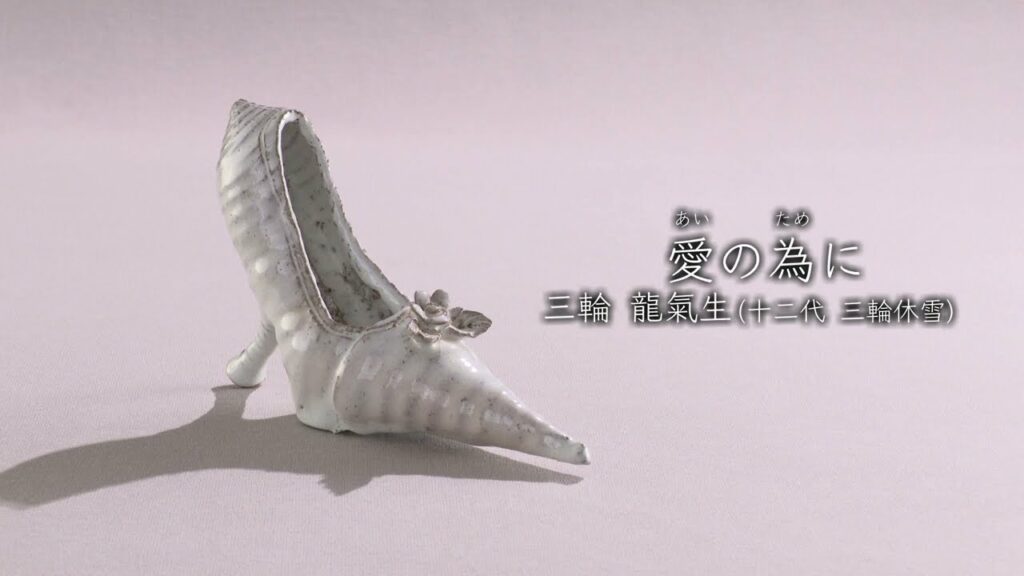

三輪龍氣生《愛の為に》1968年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、三輪龍氣生《愛の為に》(1968年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:三輪龍氣生《愛の為に》1968年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/IhC9MnMkUiM

中川衛《象嵌朧銀花器 「チェックと市松」》2020年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、中川衛《象嵌朧銀花器 「チェックと市松」》(2020年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:中川衛《象嵌朧銀花器 「チェックと市松」》2020年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/wRW1y3rQo-A

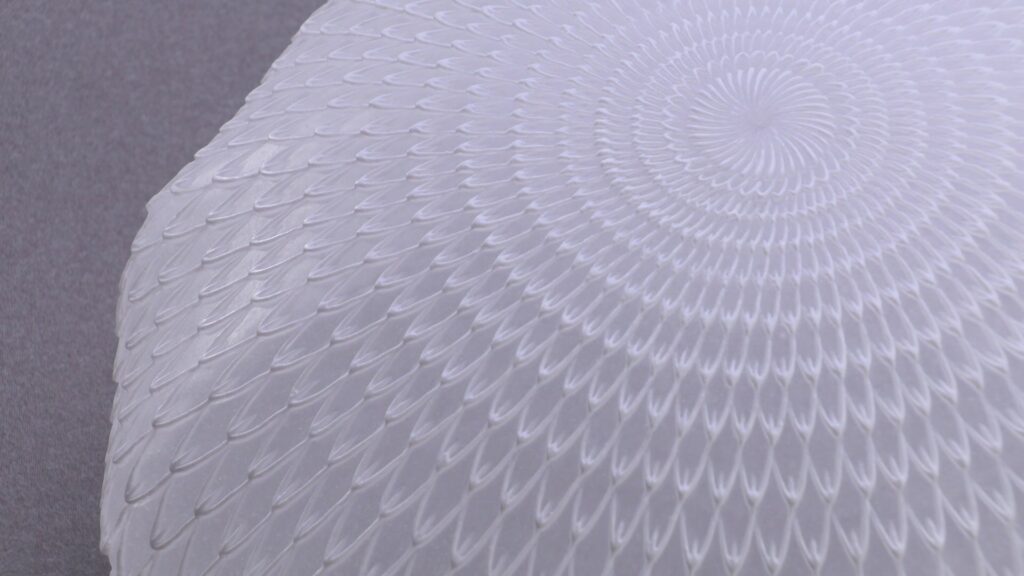

中䑓瑞真《輪花盛器》1981年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、中䑓瑞真《輪花盛器》(1981年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:中䑓瑞真《輪花盛器》1981年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/upNnt8MVQNA