の検索結果

の検索結果

ウェブでお茶を一服

令和2年度日本博主催・共催型プロジェクト 国立工芸館石川移転会館記念Ⅰ 工の芸術―素材・わざ・風土 国立工芸館のクラウドファンディング「12人の工芸・美術作家による新作制作プロジェクト展示」の茶室空間を映像でお届けします。 開館記念展Ⅰで叶わなかったお茶会に代わり、器に抹茶や金沢の和菓子を入れて、おもてなし。 ぜひ目で一服お召し上がりください。 https://www.youtube.com/watch?v=bSSB4xXU-to

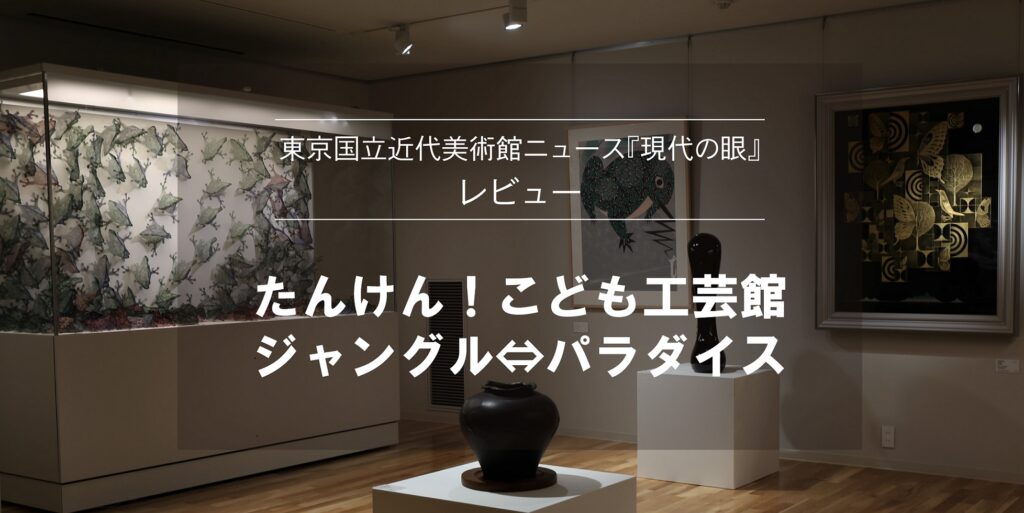

「たんけん! こども工芸館 ジャングル⇔パラダイス」金沢移転後初の「こども工芸館」に寄せて

国立工芸館の所蔵品展「たんけん! こども工芸館 ジャングル⇔パラダイス」は、金沢移転後としては初、そして「東京国立近代美術館工芸館」の時代から数えれば20回目となる、工芸館恒例の夏の子ども向け企画である。 展示は、「ジャングルナイト」「アニマルハマル」「満開!」の3つの章と、ラウンジおよび「芽の部屋」に展開された二つのインスタレーションによって構成されている。「ジャングルナイト」は夜を、「アニマルハマル」は動物を、「満開!」は植物や虫をイメージさせる作品が、所蔵作品を中心に200点ほど集められている。 一般に、動物や植物は、子ども向け展示の定番ともいえるテーマで、同館のこれまでの子ども向け企画でも、動物(04、05年)や植物(12年)をテーマとした展示が行われてきた。もとより、工芸という領域において、動植物は重要な意匠モティーフであり、それらに関わる作品を集めた展示は、工芸の名品展として、ある意味、王道を行くものともいえる。 とはいえ、本展企画者の意図が、単なる動植物モティーフの紹介を超えたところにあるのは、「ジャングル⇔パラダイス」というタイトルからも明らか。自然性そのものの象徴として「ジャングル」という語を置き、その対極に、人間の理想郷としての「パラダイス」を置いて、その両者を行き来する「⇔」の中に、工芸という営みを位置づけてみようというのが、おそらくは、タイトルに込められた企画者の意図ではないかと推測する。 展示の導入部分となる「ジャングルナイト」の章は、文字どおり、闇あるいは夜を思わせる作品から成る。「闇」のイメージを通して、未知なるものとしての自然を感じ取ってもらおうという企てであろう。入ってすぐの展示空間では、中島直美《Nature’s Talk 2005–grenouille–》の発するカエルの声が途切れることなく響き、妖しい気配に満ちている。さらに、最初に目に入る古伏脇司、三浦景生、越智健三らの陰りを含んだ作品が、その先の未知の世界を予告するかのようである。この雰囲気は、展示室の手前に置かれた橋本真之の作品、および展示の中間地点に設けられた斎城(さいき)卓、谷口嘉(よしみ)による「芽の部屋」のインスタレーションにも共通する。それが繰り返し提示されているのは、本展が、そのタイトルに「たんけん!」の語を含むことからも察せられるように、知られざる世界への誘いを重要なテーマとしていることと無縁ではないだろう。 続く「アニマルハマル」と「満開!」の章は、トラならトラ、鳥なら鳥で、共通するモティーフの作品どうしを並べて見せていくスタイル。といっても、単純なモティーフ分けではない。魚の横に水を意匠化した作品が並ぶなど、イメージが次々と展開していくような構成を通じて、工芸が総体としてもっている造形的な多様性が、存分に伝わる展示となっている。同時に、それらの意匠がもつ洗練性は「荒ぶる自然」としての素材感を対比的に浮かび上がらせる。ここでも鑑賞者は、「ジャングル⇔パラダイス」の「⇔」の部分をおのずから体験することになるだろう。 では、このような工芸鑑賞の機会が、子ども、とりわけ、ここで主要な対象として想定されている4、5歳から小学校低学年くらいまでの子どもに対して、積極的に開かれていることの意義は、何だろうか。 一つ挙げておきたいのは、まず、子どもたちが、工芸の鑑賞者として、きわめて高いポテンシャルをもっているのではないか、ということ。これは、本展の企画者である工芸館主任研究員・今井陽子氏が、「みんなでつくる工芸図鑑」を例に引きながら述べておられることとも通じるものである[註]。触覚と視覚の連動にすぐれ、かつ植物や動物といった意匠との親和性が高く、さらには、一つのモティーフから次々と連想を展開していく面白さをよくよく知っているという意味で、工芸作品に対する子どもたちの感度の良さに驚かされることは少なくない。本展も、もし感染症の影響がなければ、きっと多くの子どもたちが、モティーフの親しみやすさに誘われて、そのすぐれた鑑賞力を発揮していたことだろう。 「鑑賞」とは、美的感性を高める機会であると同時に、いや、それ以上に、さまざまな知覚を連動させた探求と思索の場であり、他者との共感を育む場でもある。ここで仮に、これまでの「こども工芸館」での実例が示すとおり、工芸に対する子どもたちの感受性が、実は、一般に思われているよりも、はるかに鋭いものであるとしよう。仮にそうであるならば、工芸鑑賞は、子どもたちが「鑑賞」という名の有益な学びを実践するにあたっての、きわめて良質な端緒となりうるはずだ、と言っては言い過ぎだろうか。 (『現代の眼』636号) 註教育普及レポート 今井陽子「たんけん! こども工芸観」 図1 会場風景(展示室1「ジャングルナイト」) 図2 会場風景(展示室2「アニマルハマル」)

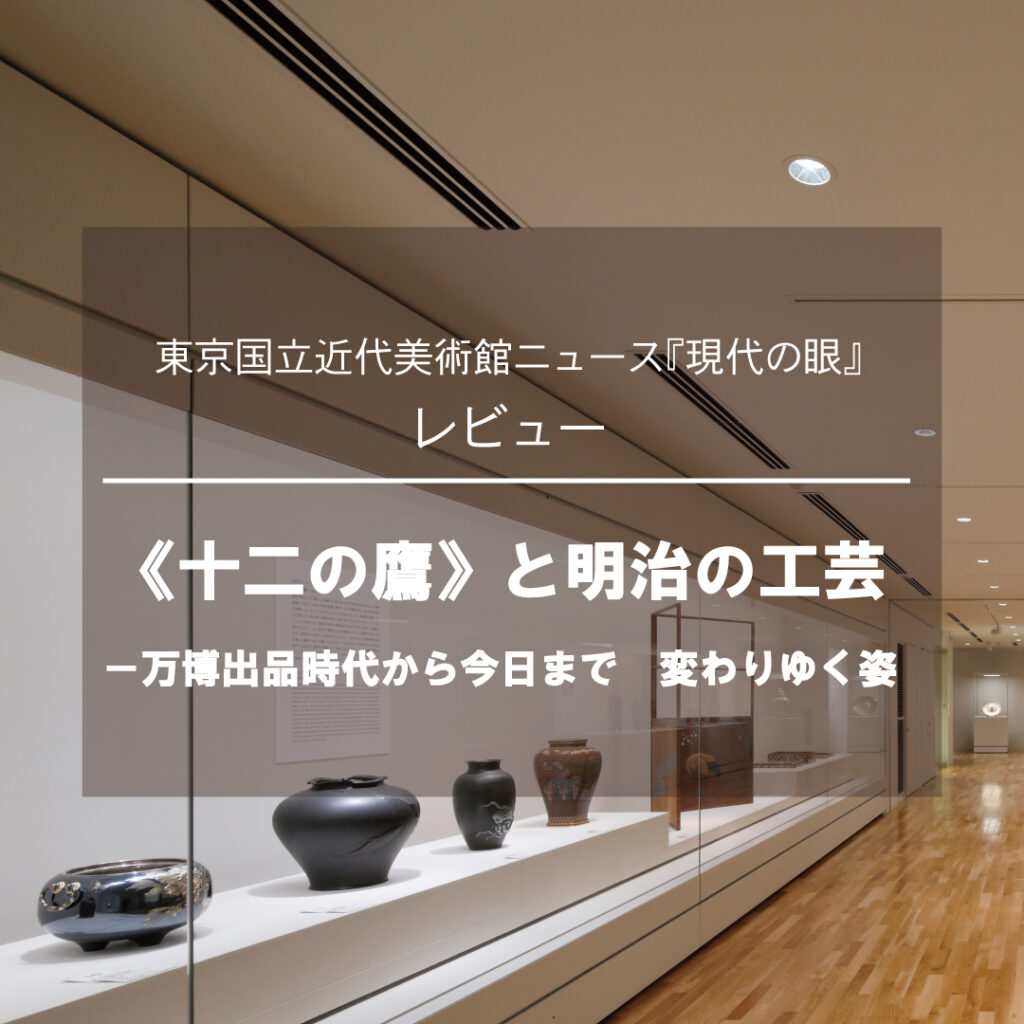

「《十二の鷹》と明治の工芸」展述懐

近年人気が高まった「明治の工芸」という言葉を添えているとはいえ、ついに《十二の鷹》という作品のタイトルでお客さんが呼べる時代になったのか、とこの展覧会の鮮やかなピンク色のポスターをしみじみ眺めている。学生時代には明治工芸を研究しているというと、諸先輩方から馬鹿にされた私としては、実に感慨深い。藝大美術館で2003年に開催した「工芸の世紀」展に、この《十二の鷹》の図案を藝大で所蔵しているご縁もあり、展覧会のメインビジュアルとして看板や図録にこの作品を据えたが、当時の教員から、なぜ藝大に関係ない鈴木長吉をメインに?と聞かれた。しかし展覧会を観覧した受験生がこの作品を見て工芸家を志したと後から何人もの学生から聞かされ、展示させていただいた甲斐があったことを実感した。実は昨日も、大学の日本金工史の講義でこの作品を中心に取り上げたが、この作品に感動したと語る学生の声から現在の感覚にも通用する傑作であることを、今更ながら確認させてもらっている。 このたび、私が「《十二の鷹》と明治の工芸」展のレビューを依頼されたのは、展覧会のコラムでも記されている通り、「《十二の鷹》の作り方について、いまだに解明できたとは言い難い」という謎に迫るためである。2014–15年に藝大で実施した自然科学的調査およびクリーニングのプロジェクトにおいて、X線を用いた各種の調査分析および検証の結果、それまでの解釈と実際に行われた材質技法とは異なるものであろうという見解を得ているため、もう少しこれを考えてみたい。 この作品が明治26(1893)年にシカゴ万博に輸送される前の東京での披露会を、後に帝室技芸員となった鋳金家・香取秀真(ほつま)が東京美術学校の一年生であった時に見物し、極彩色の燦然たる大作に驚いたと回想した[註1]ように、《十二の鷹》の最大の特徴は、写実に迫る十二羽の鷹がそれぞれ異なる色の金属で表現されたことであろう。作品を構想した林忠正による英文解説書[註2]にシカゴ万博での展示の写真、自身と長吉と鷹匠とが図案に囲まれた写真、および一羽ずつの鷹の写真にgold、silver、bronze、shakudo、shibuichiなどを含む、それぞれに異なる金属の名前をキャプションで示している。解説には、“The twelve falcons now exhibited were first moulded in wax, then cast in bronze, incrusted, chased and coloured by a process unique in Japan.”とその製法を記している。この説明からは、ブロンズで蝋型鋳造した鷹の表面を異なる素材で覆い、彫金と日本独自の着色方法を施した、と読み取れるのだが、incrust という言葉には堅い殻(膜)で覆うという意味合いがあり、キャプションに記した金、銀、赤銅、四分一などの金属層をブロンズの胎の上に施し、鏨(たがね)で凹凸をつけ、さらに日本古来の色金の着色で仕上げた、と解釈されてきた。ところが、科学分析の結果[註3]、解説書に記載されている金属が検出されないところが複数箇所見られるほか、表層の厚みなどから、電気メッキを用いたであろうという見解に至った。現代の感覚では、incrust という言葉からはメッキを想定しないが、考えてみれば電気メッキの技術はメッキ層を厚く重ねれば電気鋳造となり、ともに当時の最先端の金属加工技術[註4]であった。この当時の最新技術を用いて、鷹のブロンズ胎に異なる金属の表層を施したと説明され、そのように表現されたならば理解できよう。 鈴木長吉は起立工商会社の鋳造監督をつとめたが、同社の図案(藝大蔵)にも日本の様々な金属の色彩表現の構想を読み取ることができる。例えば、《植木鉢十二図》は、青銅・、梨皮銅(りひどう)・斑紫銅(むらしどう)・栗色銅・宣徳銅・茶銅・黒地・純素銅・緋銅・古色銅・青紫銅・瑠璃銅(るりどう)という異なる十二種類の金属の色と材質を記したもので、長吉のもとで構想された各種金属の色を表現した《十二の鷹》に先立つ作品案である[註5]。長吉が金属の色彩をさらに追求するために、当時の最先端の技術を用いたとしても、なんら不思議ではない。 この展覧会のタイトルは一見、《十二の鷹》とその時代に焦点を当てたようであるが、「万博出品時代から今日まで 変わりゆく姿」という副題で示唆されるように、現代の工芸につながる、それぞれの時代の先端を行く様々な制作の苦心を「必死ストーリー」として紹介している。各々の作家が取り組んだ造形やスタイルの変遷をたどりながらも、独自な表現を追求する制作に対する変わらぬ情熱が大きなテーマではないだろうか。その時の「現在」での最善を尽くし、誰にも負けない精魂込めた作品を生み出す姿勢はいつの時代においても高く評価されるという、現代への応援歌にも感じた。 (『現代の眼』636号) 註 東京朝日新聞、昭和10(1935)年9月17日。 Tadamasa Hayashi, Twelve Bronze Falcons: Exhibited at the World’s Columbian Exposition, Chicago 1893, s.n., 1893。 北村仁美「〈研究ノート〉鈴木長吉作《十二の鷹》の自然科学的調査と修復の報告」、『東京国立近代美術館研究紀要』22号、2018年。 電気メッキ(鍍金)を厚くすれば銅像や彫刻ができることを解説した当時の文献として、「電気機を用いて銅像を摸し製する法」「電気鍍金法」(宮崎柳条編『西洋百工新書』1876年)、「鍍金術 付り 電流彫刻術」(竹内源太郎『金工独修書』1888年)が挙げられる。寺島慶一、海老名延郎「幕末・明治期刊行図書にみる電気めっき受容の一断面」(『表面技術』45巻5号、1994年)では、日本ではじめて幕末に薩摩藩で行われたところから、明治における電気メッキや電鋳の言葉をめぐる変遷を解説している。さらに、鈴木長吉《孔雀大香炉》(1877–78年、V&A博物館蔵)の上に当初据えられた鳩(現在未確認)4体と同じ形の電気鋳造の複製(1888年にエルキントン社より購入)がV&A博物館で確認されており、これと長吉の作品との関係が研究課題である。 黒川廣子、野呂田純一『起立工商会社の花鳥図案』光村推古書院 、2019年。 図1 鈴木長吉《十二の鷹》1893年 重要文化財 東京国立近代美術館蔵 撮影:池田紀幸 図2 (左)No.7 DARK SHIBUICHI、(右)No.10 WET CROW BLACK SHAKUDOTadamasa Hayashi, Twelve Bronze Falcons: Exhibited at the World’s Columbian Exposition, Chicago 1893より転載

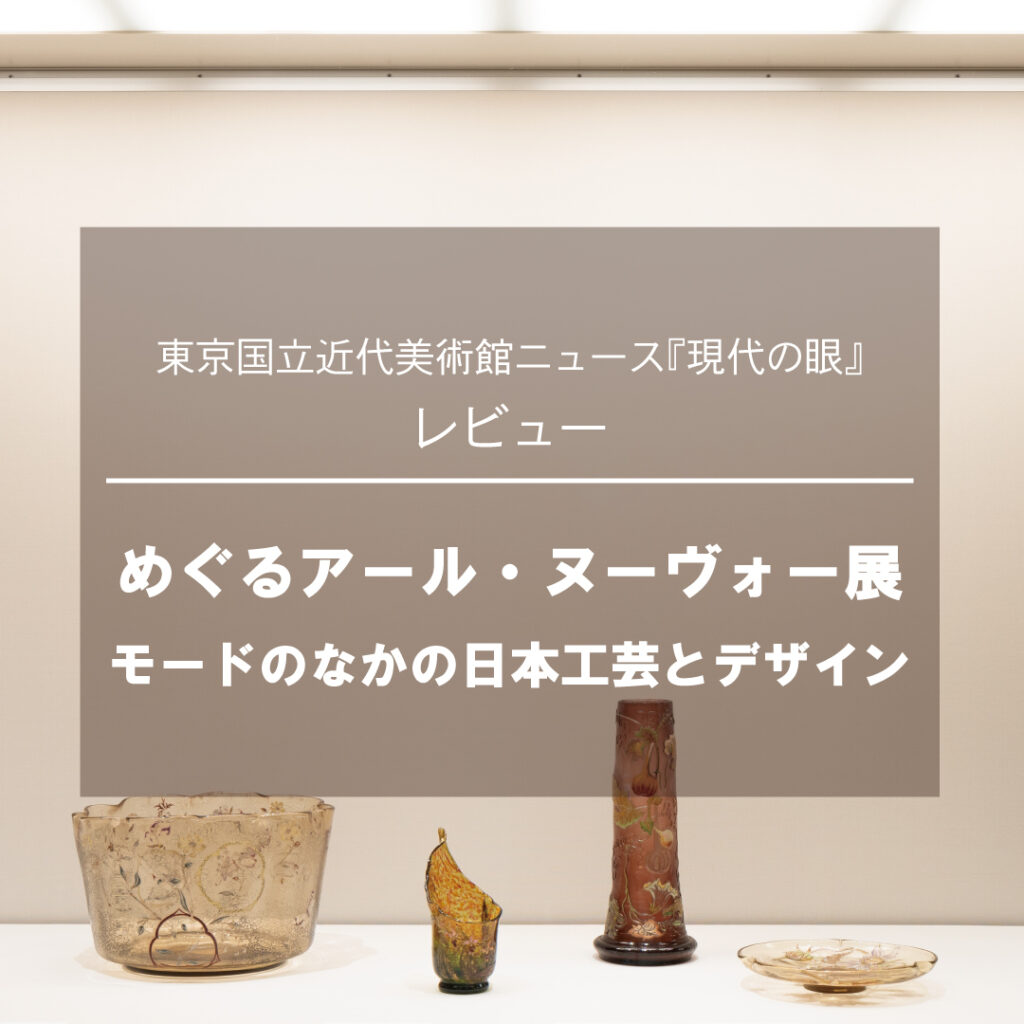

めぐるアール・ヌーヴォー

「アール・ヌーヴォー」と聞いて、パリに花開いた洒落た芸術を思い浮かべる人は多いだろう。この展覧会は、そのような人たちに新しいアール・ヌーヴォー像を提示している。 アール・ヌーヴォー出現前夜のパリにおける日本美術、とくに工芸品の人気についてはしばしば指摘されている。当時ジャポニスムとしてヨーロッパの人びとの耳目を集めたのは、ひとつには日本の工芸品にほどこされた意匠であった。エミール・ガレ《トンボ文杯》やルネ・ラリック《ブローチ 桑の木と甲虫》[図1]などの作品に見られる、ありふれた植物やそこに宿る虫など、ヨーロッパではそれまで装飾の主題にならなかった身近でさり気ないものに対する眼差しは、日本美術の影響を受けていると見てよいだろう。 身近なものをさり気なく描くことは、日本美術の特質のひとつである。平安時代にやまと絵が成立してくるとき、人びとは自分たちの身近なものを絵画の主題として、親しみやすい世界を生み出した。その感覚を日本美術の重要な特質とみなしたのが源豊宗の「秋草の美学」だ。源は『日本美術の流れ』(思索社、1976)で、ヨーロッパのヴィーナス、中国の龍に対して日本美術を象徴するモティーフを秋草と捉える。理想化されたかたちや想像上のかたちと違い、さり気なく身近にあるのが秋草だ。「ヴィーナス」的なものから身近なものへと振り向かせることに、たしかに日本美術は重要な役割を果たした。 しかし、展示されているヨーロッパの作品に、日本美術に見られるようなさり気ない眼差しは存在しない。彼らは、新しいモティーフに驚きそれを凝視し、まさに主題としている。そこに大きな相違がある。日本では、松田権六の《蒔絵竹林文箱》を取りあげればわかるように、側面に配される二羽の雀[図2]や身の下部に流れる水はさり気ない。それは、パターンや反復、対称という法則とも無縁の世界にある。 20世紀初頭にヨーロッパを訪れた日本人も、アール・ヌーヴォーが日本美術に触発されたことに薄々気づいていた。浅井忠が1900年のパリで『光琳百図』を「再発見」したように、ヨーロッパの新しい動向に既視感のようなものを感じたのだろう。そのうえで、浅井が「ぐりぐり式」、神坂雪佳が「ヌー坊主式」と揶揄しているのは、アール・ヌーヴォーの工芸品に一種のわざとらしさを見ていたためではないだろうか。 とはいえ、それでもなおアール・ヌーヴォーは、日本にとって新しい芸術であった。そして、その理由は、それがデザインという、まさに新しい概念と一体になって移入されたためである。 黒田清輝や浅井忠は、ヨーロッパで最新流行のポスターなどを買い求めて帰国している。杉浦非水の例で明らかなように、それらは、20世紀初頭の日本で図案からデザインへと飛躍をさせる大きな原動力となった。そのインパクトが大きいために、どうしてもアール・ヌーヴォーというとヨーロッパから入ってきた「新しい」ものと考えがちである。つまり、アール・ヌーヴォーが本質的に日本美術に通底する要素をもっていることを見えにくくしているのは、20世紀初頭-1900年パリ万博以降-アール・ヌーヴォーがデザインという概念と一体として捉えられていたという点にあるだろう。 加えて、アール・ヌーヴォーが、日本で目指すべき目標のひとつとされたことも事実だ。筆者が勤務する京都工芸繊維大学美術工芸資料館には、20世紀のはじめに前身校のひとつである京都高等工芸学校で武田五一が指導した実習で提出された生徒作品が保存されている。たとえばそのなかの《婦人用携帯装飾品図按》[図3]を見ると、「帯〆」「襟止」などには、本展に出品されているラリックのブローチに通じるような意匠がほどこされている。アール・ヌーヴォー全盛のヨーロッパを体験した武田の指導のもと、「それらしい」デザインの作成が目指されていたのだろう。ただし、このような教育は実を結ぶことはなかった。その理由もやはり、そこにわざとらしさを感じてしまったからではないだろうか。 以上の点から、この展覧会の見所はつぎの二つになるだろう。ひとつは、アール・ヌーヴォーを対岸のものとして眺めるのではなく、此岸の自分たちの問題として捉える契機を与えているという点である。そして、もうひとつは、日本美術を契機として展開した芸術としてのアール・ヌーヴォーと日本美術に通底する美意識との微妙な、しかし、決定的なずれを示している点である。 (『現代の眼』636号)

荒川豊蔵《志野茶垸 銘 不動》

荒川豊蔵(1894–1985)《志野茶垸 銘 不動》1953年頃陶器高さ9.7、幅12.3、奥行12.6cm令和2年度寄贈撮影:エス・アンド・ティ フォト 高台 撮影:小笠原敏孝 1930年4月、日本の陶磁史に残る大きな出来事がありました。現在では、桃山時代に焼造された「志野」と呼ばれるやきものが、岐阜県の東濃地域を産地とした美濃焼であることは周知されていますが、その当時は美濃焼ではなく、愛知県の瀬戸で焼造された瀬戸焼として言い伝えられていました。その通説をくつがえし、志野が美濃焼であることを突き止めたのがこの茶碗の作者、荒川豊蔵です。荒川はこの出来事を機に「志野」の制作に着手し、ついには初めての重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝に認定されました。 その荒川は、桃山時代に焼造された「志野」について、「白い釉といっても朝鮮や中国の白さでなく、やわらかい感じの釉が、厚くたっぷりとかかっておりあたたか味を感じるものである。そのところどころに、緋色(ひいろ)という志野独特の調子の高い薄紅色が、柚子のようなぽつぽつアバタのある膚に、自然ににじみ出ている美しさは他の国にも類がない」と、その見どころを解説しています。 これらの言葉からは、鑑賞者である荒川が「志野」というやきものを読みとき、そして創造者として自身の志野を生み出そうとした手がかりを見つけることができます。 志野をつくる材料として、ボディには山から掘ってきた白い「モグサ土」、白い釉には水車でついた「長石」と呼ばれる鉱物が用いられました。制作のプロセスとしては、手回しの「轆轤(ろくろ)」で成形し、「木箆(きべら)」で削って形を整え、乾燥させた後に施釉し、半地下式の「薪窯」に松の割り木をくべて焼成を行うというものでした。 これら材料や道具、その制作プロセスについて、現在では当たり前のように知られていますが、荒川が志野を手掛けはじめた昭和初期は、技法書も口伝もなく、まったくの手探りからスタートしました。通説をくつがえしたきっかけは窯址で発見した志野の陶片でしたが、荒川はそれを師として手元に置き、材料を吟味し、技法を探りながら、志野を生み出す手法を一つひとつ確かなものとしていったのです。 先ほどの見どころをこの茶碗に当てはめてみると、白く厚く掛かっている釉薬が長石を材料とした志野釉です。釉薬がやや薄くなっているところや施釉の際の指跡の周りには紅色が滲み出ています。これが緋色です。そして、志野釉のところどころには柚子の肌のような小さなくぼみ(アバタ)を見つけることができます。加えてこの茶碗では、「梅花皮(かいらぎ)」と呼ばれる白い釉薬に見られる独特の縮れやボディに用いられている赤い土など、桃山の志野ではあまり見られない効果や材料が認められます。 荒川は、桃山志野の研究を通して技を高度に体得し、その再現だけに終わることなく独自の作風を確立しました。この茶碗には自身の志野を生み出したいとした荒川の考えが映し出されています。 (『現代の眼』636号)

北大路魯山人《紅白椿鉢》

北大路魯山人(1883–1959)《紅白椿鉢》昭和13–15(1938–40)年頃陶器、色絵高さ21.3、幅43.0、奥行41.8cm令和3年度購入 紅白の椿が描かれた鉢。ぽってりとした厚みを感じさせる花びらと、2色に彩られた葉。細かく描かれたシベの先には、ほのかに黄色みが差しています。写真で見ると実感しにくいかもしれませんが、径43cmというと大人が両腕で抱え込むほど、かなり大きな器です。 作者は北大路魯山人。陶芸のみならず、書、料理、漆芸、篆刻などさまざまな分野で才能を発揮し、広くその名を知られる芸術家です。幼少期から抱いてきた食への探究心が高じて、料亭「星岡茶寮」を開いたのが42歳のとき。よい器なくして、よい食事はありえないという考えのもと、みずから器をつくりはじめます。 魯山人が作陶の師としたのは、300年以上前につくられた古陶磁の名品。瀬戸、美濃、九谷、唐津、備前など日本国内はもとより、中国、朝鮮半島の陶磁器も広く蒐集し、それぞれの優れた点を自分の眼でたしかめながら、自身の表現に昇華していきました。なかでも琳派の名手、尾形乾山には大きな影響を受けています。魯山人が乾山の作品について評した「大まかな筆不精なズバッとした優美な意匠」[1]という言葉は、この椿鉢にもそのまま当てはまりそうです。 あらためて本作を眺めてみると、花びらは一息に描いた円のようにおおらかな姿をしていますが、その筆の運びは一つひとつ微妙に違います。硬質でやや反りのある葉の感じは椿の特徴を見事にとらえており、モチーフを単純な花のパターンとして抽象化せず、生きたありさまを写し取ろうとした姿勢がうかがえます。 この椿鉢は1938–40年にかけて制作された連作のひとつで、鉢の大小や、花や葉の配色にさまざまなバリエーションがあります。葉の部分に黄色を用いた本作は、実際に椿が咲く冬の景色よりも明るい雰囲気で、どこか軽やかな感じもします。 さらに描かれた椿の奥に目を凝らすと、薄紅色の下地に所々、白い斑紋が見られます。これは窯の中で釉薬が変質して起こる「窯変」の一種で、「御本手」と呼ばれるものです。高台の中と側面は、釉薬をかけない「土見せ」になっており、魯山人がどのように土という素材と向き合ったのかを知る手掛かりが隠されています。 ものごとの表面的な解釈や模倣を嫌い、なにごとも本質から体得しなければ気が済まなかった魯山人。あるとき雑誌記者が「ものを美味しく食う方法」を尋ねたところ、魯山人は「腹を減らせばよかろう」[2]と一言。まるで取り付く島もない返事にも思えますが、それは「本当に知りたければ、まずは自分の体で経験してみよ」という魯山人らしい薫陶だったのかもしれません。 (『現代の眼』637号) 註 北大路魯山人 平野正章編著『魯山人陶説』中央公論社、1992年 北大路魯山人 平野正章編著『魯山人味道』中央公論社、1980年

和田的《白器 ダイ/台》

和田的(1978–)《白器 ダイ/台》2018年磁器、カービング高さ28.0、幅33.8、奥行33.8㎝令和3年度購入撮影:ニューカラー写真印刷 本作は、磁器における新しい姿を探求する作者の代表的な「白器」シリーズの一つです。作品名の白器は無釉を指し、ダイは英語のdie(死)を、台は台形を意味しています。どっしりとした重厚感ある白い器体。丸い口縁部に対し側面は台形、底面の向き合う二辺は直線、残りの二辺は緩くカーブを描いています。直線と曲線が絶妙なバランスで調和を生み出し、静かな造形の中に深い意味と強い意志が込められています。 作者の和田的あきらは1978年千葉県に生まれ、「一生を通じてできるもの(仕事)」を模索する中で、陶芸家・上瀧勝治の白い大壺に出合います。そして、美しい白と器のもつ圧倒的な存在感に衝撃を受け、磁器の世界へ進むことを決意します。2001年に文化学院陶磁器科を卒業後は同氏に師事し、2005年に独立。同年、自身の窯で作った作品で日本工芸会正会員となりました。2007年には文化庁新進芸術家海外研修員として渡欧し、以降、日本陶芸展や東日本伝統工芸展などで数々の受賞を重ねています。新しい表現、技法に常に挑戦し続け、磁器のもつさらなる可能性の幅を広げています。 本作は、「白器」シリーズの中でも特に大きなもの。若くて力のある時にしかできないと取り組んだ作品です。九州で採れる天草陶石を主原料にした磁土を、筒状に轆轤でひいて成形し3~6カ月乾燥させた後に、カンナや彫刻刀で丹念に削り出します。口縁部・内側は丸形、側面は台形で安定感があります。削り出された面と面が合わさり、クロスした線が光によって浮かび上がっています。この削りにより生み出された陰影が作風の特徴であり、交差する線の歪みのない美しさが目を引きます。また、表面に釉薬を施さないことで、その優美なフォルムが際立ち、素材の魅力をより引き出しています。作者は釉薬のないものを「白器」、あるものを「白磁」と呼んでいます。 大地に根ざす姿と白一色により「生と死」、さらに「光と影」「明と暗」を表現しています。作品と深く向き合い、対極にあるものをギリギリまで融合させようとした世界といえるでしょう。数多くの試案の中から導き出す緻密な構想力と高い技巧がうかがえます。 当館には《白器 表裏》や本作と同タイトルで蓋を伴った水指なども収蔵されています。異なる素材とのコラボレーションや作品と空間全体を使って物語を表現するなど、枠にとらわれない作家の活動からは、常に探求し続ける真摯な姿勢がにじみ出ています。静かなたたずまいの中に凛とした一つの到達点を示し、新たな伝統の始まりを感じさせる作品です。 (『現代の眼』637号)

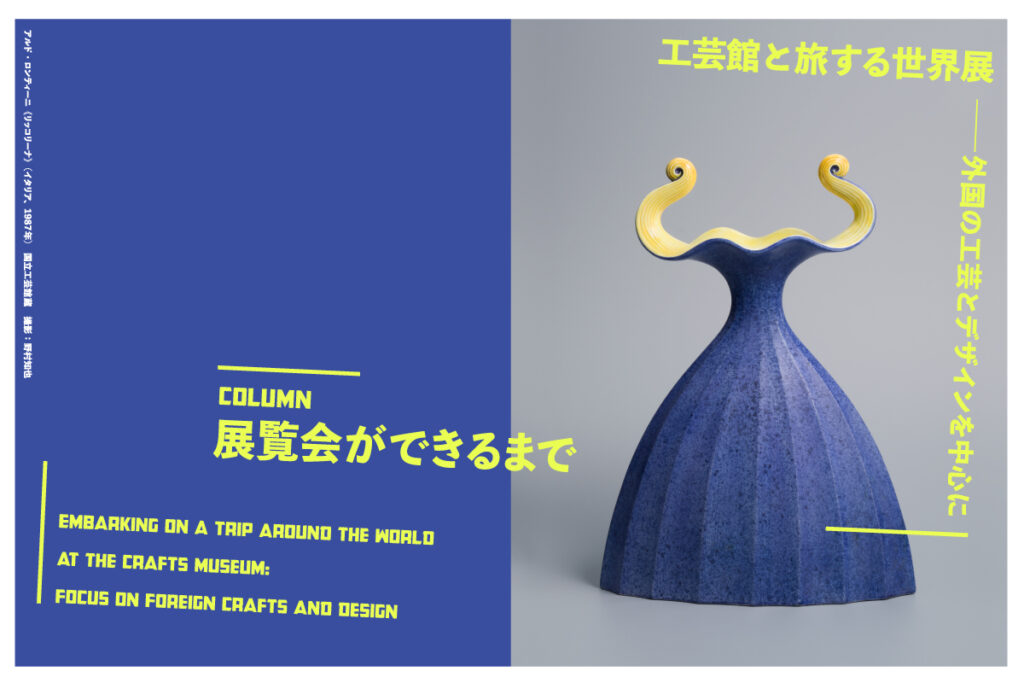

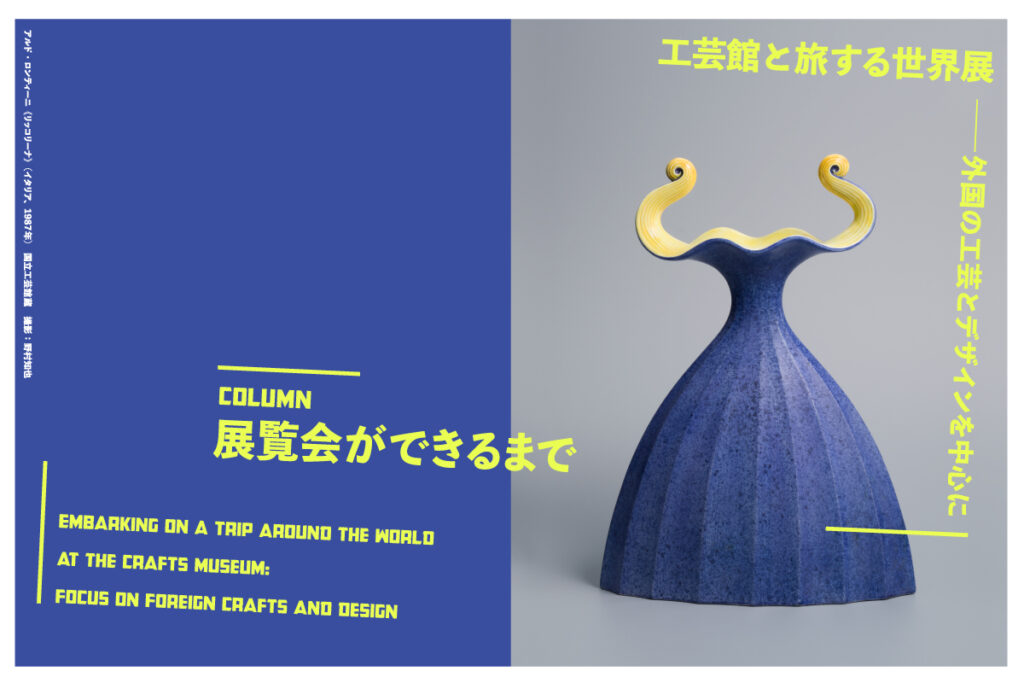

コラム:展覧会ができるまで(前編)

※「工芸館を旅する世界展」でフライヤーなどのデザインを担当してくださったデザイナーの米山菜津子さんへのインタビューコラムです。(聞き手:国立工芸館 中尾、高橋) ーー 展覧会のデザインについて打合せをはじめたのが、たしか夏ごろでしたね。 米山:たった半年前ですが、そのころは、あまり旅行も解禁されていなくて、「旅気分を楽しめるような展覧会」という趣旨に納得した記憶があります。工芸館らしい「きちんとした雰囲気」も踏まえつつ、少しポップな印象で旅の高揚感を表現できたらいいなと思って、デザインを考え始めました。 ーー きちんとした感じ。やっぱり工芸館は、堅そうなイメージがありましたか? 米山:そうですね。ちょっと真面目な感じ。 ーー 今回、メインビジュアルに選んだ作品は、アルド・ロンティーニというイタリアの彫刻家のものです。彼はいま70代なかばくらいですが、現役で活動されていて、先日、フライヤーデザインをお見せしたら、すごく喜んでくれました。 米山:それは何よりうれしいです。この作品はチャーミングで、華やかで。なかなか日本では生まれるものとは違う遊び心がありますよね。 ーー これは、花瓶なんです。真ん中に穴が開いていて、一輪挿しとして使えます。タイトルの《リッコリーナ》は、イタリア語で「巻き毛の女の子」という意味で、ニュアンスとしてはたぶん「巻き毛ちゃん」みたいな感じでしょうか。黄色いところが巻き毛で、花を生けるとちょうど花が頭のように見えます。 米山:ああ、ドレスを着ている人ですね。この作品の色合いを見たときに、ポッと明るい色が、軽やかでいいなと思って、フライヤーなどのテーマカラーはそれに合わせることにしました。今回は旅というテーマもあったので、パスポートの出入国スタンプのイメージでフレームを付けました。 ーー 会期などの情報を載せた裏面も、表面の黄色のフレームとリンクして傾きのあるレイアウトになっていますね。作品写真をどっさりお送りしたのですが、大小のバランスも色合いも、うまくまとめてもらえてありがたかったです。 「工芸館と旅する世界展」フライヤー(表) 「工芸館と旅する世界展」フライヤー(裏) 米山:裏面のサムネイル写真を見るとわかるように、今回の展覧会に出品される作品は、とにかくバラエティに富んでいますよね。 ーー そうですね。工芸館のコレクションは、最初から明確な一つの方向性やカラーをもって形成されたわけではなくて、徐々に肉付けされたきたと言った方がいいかもしれません。海外の作品も、展覧会を開催するたびに少しずついろんな分野のものを集めてきて、その結果として、現在は年代やジャンルも幅広い作品を収蔵しています。 米山:収集対象としては、作家やデザイナーの名前が立っている作品ということですよね。「つくりびと知らず」とか、伝統的工芸品みたいに団体でつくっているものではなく。 ーー 大部分はそうですね。 米山:最初に作品のラインナップを見たとき、まずそこが一貫している印象がありました。あとは、工芸以外もあるんだなと。工芸館っていうくらいだから、工芸しかないのかと思いこんでいて。 ーー もともと日本の近代工芸は、ヨーロッパのデザイン運動から影響を受けています。まず工芸作品がコレクションの核にあって、その成り立ちを歴史的に説明するために必要な海外のデザイン作品をコレクションに加えていったのです。今回フランスのコーナーで展示しているルネ・ビュトー《幾何学文花瓶》やジャン・デュナン《球形花瓶(金、赤)》は典型的なアール・デコの作例で、かなり早い時期に購入した作品です。 「工芸館と旅する世界展」フランスのコーナーの会場(展示室2)風景。手前の作品が、ジャン・デュナン《球形花瓶(金・赤)》。撮影:エス・アンド・ティフォト 米山:こうしてデザインと工芸が一緒に並んでいるのを見ていると、自分が美大に通っていた学生時代のことを思い出します。大学や予備校など、日本の美術教育のなかでは、デザイン科と工芸科の学生は最初は一緒に授業を受ける機会が多くて。大学の1、2年生のころは、私も、七宝焼きや写真、彫塑、テンペラ、いろんな実習を受けました。そのあとは印刷に興味があったので、地下の版画工房でずっとリソグラフをやっていて。一度、予備校の先生に「デザインと工芸の違いって、なんですか」と質問したことがあったんです。そしたら「最終的に、仕上げるのが本人か、そうじゃないかの違い」と言われました。デザイナーは設計をしたあと、基本的には仕上げは職人に任せる。工芸家はそうじゃないって。そのときは、なるほど、って納得したんですが、実際社会に出て仕事をしてみると、デザイナーが自分で手を動かすこともあるし、工芸家が設計の役割を担うこともある。はっきり二分できるものではなく、グラデーションになっているのだなという実感もありました。 ーー もちろん作品には作家の表現という面もありますし、それぞれの作品が世に出るまでに経ているプロセスも違いますが、工芸もデザインも目指すところは似ているかもしれません。どちらも、なにか用途があって、それを社会に届けるためにつくられはじめたものなので。 米山:どちらも一点物の作品もあれば、量産を視野に考えられたものもある。そう考えるとコレクションにポスターやグラフィック作品が入ってくるのもうなずけますね。 ーー 東京国立近代美術館がまだ東京の京橋にあった1950年代から、ポスターの展覧会を開催していました。工芸館が竹橋で開館したのが1977年です。1990年代には京橋のフィルムセンター(現在の国立映画アーカイブ)の展示室で、工芸館の研究員が担当したポスター展も連続して開催しています。工芸館ではポスターを所蔵していることを知らない人も多いと思いますが、近年は、なかなか一堂に紹介する機会がなくて。1990年の「グラフィックの今日」展を機に収蔵したポスターは26年ぶりの展示になります。レイモン・サヴィニャックなど、日本でも人気の高い作品も結構収蔵していて、《ダノン・フルーツ》など今回が収蔵してから初出品という作品もあります。 レイモン・サヴィニャック《ダノン・フルーツ》1960年頃 国立工芸館蔵©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2022E4876 ーー 米山さんは、グラフィックデザイナーで好きな作家はいますか。 米山:欧米や日本のデザイナーのつくるものにはたくさん影響を受けていると思いますが、ひとりこの人、と挙げるのは難しいですね。直接的に影響を受けたわけではないのですが、スイスやフランスのポスター、たとえばカッサンドルあたりはデザインの勉強をするときにまず教科書に出てくる作家ですよね。今回の展覧会は、教科書が立体で見えてくるような感じなのかなあと想像しています。私も学生時代のことをいろいろ思い出して初心に帰りました。出品作品もバラエティに富んでいるし、これからデザイン、工芸の道に進もうかなと思っているような人たちにとっても、なにか自分が好きなものを見つけられるんじゃないかなっていう気がします。 A.M.カッサンドル《ノルマンディー号》1935年 国立工芸館蔵 ©www.cassandre.fr APPROVAL by the ESTATE OF A. M. CASSANDRE/ JASPAR 2022 E4876 (後編につづく)

コラム:展覧会ができるまで(後編)

※「工芸館を旅する世界展」でフライヤーなどのデザインを担当してくださったデザイナーの米山菜津子さんへのインタビューコラム、後編です。前編はこちら。(聞き手:国立工芸館 中尾、高橋) ―― 今回の展覧会のなかで、米山さんが気になっている作品はありますか? 米山:エンツォ・マーリさんの作品がありますよね。以前、彼がデザインした「自分でつくって仕上げる椅子」(SEDIA 1 CHAIR)を見て、考え方が好きだなあと思っていました。出来上がっているものを買うだけじゃなくて、自分で手を動かしてみようよって誘う感じがとてもいいなと。 ーー 今回出品する《磁器のデザイン》シリーズ(SAMOS)も、コンセプトとしてはそれに通じるものがあります。紐や平たい円など単純な形のパーツを組み合わせてつくられた器のシリーズで、量産品なんですが機械ではなく職人さんが手作業でつくっているので、結構、個体差もあって。 米山:幾何学的なモチーフなのに、仕上がりはすごく手の感じが残っている。つくる人の癖みたいなのが出る仕組みになっていて、おもしろいですね。 エンツォ・マーリ《磁器のデザイン》シリーズ ーー パーツや組み方には、いろんなバリエーションがあるんですが、どれもつくる工程が難しくないようにちゃんと考えられているんです。量産できるけど、手作り感は残る、ギリギリのラインを設計できているところが、やっぱりデザイナーとしてすばらしい。実物を見ると、もっと手作り感が伝わると思います。 米山:ぜひ実物を見たいです。私は、今回出品される作品をまだ画像でしか見ていないのですが、それでもなんとなく国や地域ごとに雰囲気の違いはありますよね。たとえば、フランスとイギリスでは、エレガンスの感じに違いがある気がしたり。フランスはちょっと色気のある感じで、イギリスはキリっとしているというか。 ーー 個々の作品は、それぞれの作家の個性が表れているんですけど、地域ごとに集めて並べてみたときに、国の雰囲気が出るかもしれない。今回の展覧会は、その仮説を検証する試みでもあるんです。 米山:とはいえ、作家を国ごとに分けようとすると、なかなか難しいところもある。いろんな国を移動しながら活動した作家が多かったことにも気づかされました。20世紀は特に、戦争の影響もあって。 ーー そうですね。時代に翻弄された人や、日系の作家、もちろん、自分の意志で拠点を移した人もいるので、同じように分類するのは難しく、企画者としては悩みどころでしたが、普段忘れがちな問題を意識するきっかけになったらいいなという思いもありました。 ルーシー・リー(左側3点)、ハンス・コパー(右側5点)の作品。©Estate of the artist 米山:いろんな国の文化がまじりあうことで、制作に影響を与えている面も、きっとありますよね。たとえばヘンリー・スタイナーさんのグラフィック作品では、その意識が感じられますし、シーラ・ヒックスさんも、比較的何度も拠点を移していますね。 ーー 彼女は、糸をつかった大型のインスタレーションをつくる作家です。学生の時にアメリカでヨゼフ・アルバ―スの教えを受けるなど、バウハウスの影響も受けていて、色と素材の組み合わせは民族的な印象なんですが、それ以外の要素もうまく融合していておもしろいですよね。いまはフランスを拠点に活動しています。 米山:今回紹介される作品は、世界のなかでも、主に欧米圏ですね。イギリスとフランスが特に多い。 ーー そうですね。それは私が意図をもって選んだわけではなくて、コレクションの比率とだいたい一致します。海外のコレクションを所蔵しているといっても、ポスターといえばフランス、焼き物ならイギリスというふうに偏りがある。裏を返せば、アジアやアフリカの作品をコレクションする機会が少なかったという歴史があるということ。今回の展覧会は、そういう面でも今後の工芸館の収集活動を考えるきっかけになった気はします。 ーー 今回は、来場者のための会場マップ(旅のしおり)も米山さんに制作してもらいました。 米山:旅行で海外に行ったときに、博物館などでマップをもらうのが好きで。会場を訪れたひとが旅行気分を高めるアイテムのひとつとして、楽しんでもらえたらいいなと思います。 ーー 米山さんは、普段、旅先でどんな時間を過ごしますか。 米山:私は、小学生のころから本屋に入り浸るような本好きで、旅に出たときも、本屋に行ったり、街に置いてあるチラシを収集したり、現地の印刷物をたくさん持って帰るんです。情報としてなにが書いてあるかわからないけど、ビジュアルというか、存在感として好きなものを買ったり、拾ったり。たとえばフランスには、パンフレットとかリーフレットとか、取るに足らないような紙ものをアーカイブされている古書店があって。それぞれ種類ごとに箱に分類された箱から、自分でほしいものを選んで買うことができるんです。そういうものをちゃんと取っておいて、売る人がいて、買う人がいるっていう文化にグッとくるものがあって。日本にもありますが、特にヨーロッパは古いものを大切にする習慣が根差していて、町の古本屋さんにいくと、その地域の人が、どうやって本と接しているかが見えてくるような気もします。写真集に興味を持つようになってからは、各国で好まれる写真の違いを感じるようになったり。あと、雑誌なんかだとデザインやたたずまいに思想が滲んでいることも多くて、なんとなくビジュアルがいいなと思って選んだ本の内容を後から知って、つくり手に共感するみたいなことはよくあります。 ーー 紙質や印刷の仕上がりも、国によって特徴があったりしますよね。 米山:たしかに。版ずれがあるとか、印刷の乗りの良さとか、インクの匂いも違ったりする。旅先で本屋にいくと、そういうのがドワッとまとまって見えてくるので、その土地の雰囲気がわかるというか。そういう部分を比較検証するのがとても楽しいです。 ーー 観光地を巡るだけじゃなく、その場の空気を吸収してくるというのが、旅の醍醐味なのかもしれませんね。(2022/11/30 聞き手:国立工芸館 中尾、高橋) ※会場写真の作品はすべて国立工芸館蔵 撮影:エス・アンド・ティフォト

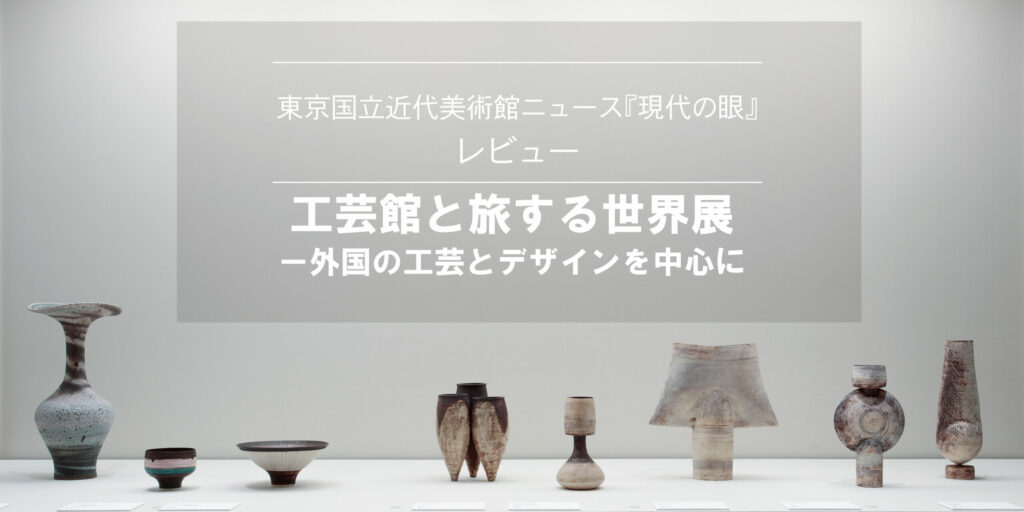

複数の旅への指南書

移転後初めて訪れた工芸館は、木製の階段を中心に左右に分かれて続く展示室が皇居横のかつての工芸館を自ずと想起させる。身体は金沢にいながら、一瞬、東京へと心が旅する。 そもそも美術作品も美術館も、私たちを今こことは別の時間や場所へと誘ってくれるものであった。だから今回の「旅する」というテーマは、工芸館にとっては極めて親和性が高く、また実際に展示を見ていくと、複数の旅の形が立ち現れてくる。 本展の主軸は地理的な移動の旅にある。日本を出港した船が各国へ寄港し、搭乗者たちが見聞を広めて帰国する。グランドツアーといったところだろうか。最初の訪問地にイギリスが選ばれているのは、日常と芸術の結節点に工芸=応用芸術を位置づけたアーツ・アンド・クラフツ運動に、近代工芸の端緒をみているからだろう。 しかし、アメリカ、フランス、ヨーロッパ各国から北南米の国へと旅を続けていくうちに、ふいに「国」とは一体何だろうという気持ちが湧いてくる。それぞれの国に特有のデザインは確かにある。気候や風土が素材や技術の選択に与える影響は無視できないし、それ以上に、国民国家誕生以降、アイデンティティの拠り所として掲げられた「国民性」という概念は、問題を孕みながらも私たちの思考/志向に少なからぬ影響を与えてきた。イタリアの明るい色彩と饒舌なフォルム。ドイツの合理的でストイックな造形。それらは否定し難い。 しかし少し引いてみれば、簡単に回収できない造形は山ほどあるし、そもそも国のなかには州や県、さらに小さな単位の町があり、もっと言えば古くからの村やコミュニティなど行政単位では括ることのできない独自の場所がある。旅の途上に「イギリス領香港」[図1]や、故郷において他者であることを余儀なくされた「アメリカ(日系アメリカ人)」を加えているのは、そうした問題に対する本展なりの一つの向き合い方でもあるだろう。このことは見方を変えれば、地理的な旅が国という単位を超えたグラデーションのある世界の把握へと私たちの目を開かせる可能性があることを示しているのではないか。旅行者は完全なる他者として、観察者として訪問地を見聞するものである。旅は私たちを自覚的にさせる契機となり得る。 本展ではまた、地理的な旅に時間旅行が組み込まれている。美術館が過去に遡って作品を収集する以上、時間は外すことのできない因子となる。例えばイギリスで1930年代に制作されたウィリアム・ステート=マリーの作品に続いてルーシー・リーやハンス・コパーの作品を前にすれば、その間に見えない糸が浮かびあがり、20年という歳月を一気に旅することができるだろう。あるいはドイツの展示では、制作年順に作品が降ったところで、100年前へと時間が巻き戻り、またそこから制作年順に作品が降っていく。それがときに混乱を招くとしても、時間は時計が針を刻むように単線的に進むわけではないし、ある種の造形にだけ受け継がれる独自の時間があり、過去を発見して遡及的に生まれる時間もある。 この時間旅行にはさらに、個人の時間というもう一つの旅が組み込まれている。美術館が一人の作家の変遷を追いながら複数の作品を収集するには限りがある。美術館はしばしば、その作家の「一番いいとき」の作品を集め、大きな一つの歴史を編もうとしてきた。しかし言うまでもなく作家は各々の時間を生きている。ルース・ダックワースの作品だけを収めた展示ケース[図2]を前に、40年以上のキャリアに生じた格段の変化を見れば、私たちは知らない彼女の人生を旅した気持ちにもなるだろう。 時間は常に複数存在する。美術館はその経験のための場所でもある。 展覧会の補足リーフレットを見ると、今回紹介された作家たちが、しばしば大きく国を移動しながら活動していたことに気づかされる。アメリカからオランダへ移住したリチャード・マイトナー。オーストリアからアメリカを経て香港へ移住したヘンリー・スタイナー。こうした作家たちの移動は改めて、作品を「国」という枠組みで括ることの困難を明らかにするが(その自覚ゆえに本展では、リーフレットで移動の詳細を提示し、ときに国を超えた影響関係として里見宗次など日本の作家の作品を並置してみせるのだろう)、一方でそれらは、個人の変遷と地理的移動、個人の時間と大きな歴史といった、クロスオーバーする複数の旅の形を浮かびあがらせ、私たちの思考を刺激する。 様々な旅の経験ができる展覧会である。限られたスペースで展開するには個々の問題が大きすぎるのは仕方がないことで、旅の仕掛けが、それらの大きな問題を考える契機になることが重要だろう。私たちに旅の続きを見させること、旅に向かわせることが、美術館にできることでもある。 (『現代の眼』637号)