の検索結果

の検索結果

北大路魯山人《紅白椿鉢》c.1938-40年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、北大路魯山人《紅白椿鉢》(c.1938-40年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:北大路魯山人《紅白椿鉢》c.1938-40年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://www.youtube.com/watch?v=5QMbJbZ6rRg&t=9s

青野武市《金赤被椿文蓋物》1993年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、青野武市《金赤被椿文蓋物》(1993年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:青野武市《金赤被椿文蓋物》1993年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://www.youtube.com/watch?v=AHUv4CgZekM

𠮷田美統《釉裏金彩牡丹文飾皿》2017年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、𠮷田美統《釉裏金彩牡丹文飾皿》(2017年)を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:𠮷田美統《釉裏金彩牡丹文飾皿》2017年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://www.youtube.com/watch?v=SP1BV_byPEI&t=1s

四谷シモンinterview

人形作家・四谷シモンのインタビュー動画です。当館に収蔵されている《機械仕掛の少女 2》をみながら、人形との出会い、ハンス・ベルメールの衝撃、辿りついた制作プロセスなど、人形作家としての歩みを語っていただきました。 出演 / 四谷シモン(人形作家)作品 / 四谷シモン《機械仕掛の少女 2》2016年(令和5年度購入) 企画・制作 / 国立工芸館動画撮影・編集 / TOTEM https://www.youtube.com/watch?v=AjMjJuQ6w2c

板谷波山《彩磁紫陽花模様花瓶》

板谷波山(1872-1963)《彩磁紫陽花模様花瓶》1915(大正4)年磁器、彩磁高さ29.8、径35.9㎝令和5年度購入撮影:エス・アンド・ティ フォト 同じ種類の紫陽花の花と葉が花瓶の全体を覆っています。一面に描かれる紫陽花は板谷波山の代表的な作風として知られる「釉下彩」で描かれています。波山は明治30年代、釉薬の下に多色で彩色をする釉下彩の技法を研究して独自の技法として確立し、「彩磁」と名付けました。彩色の上に施したマット調の釉薬が柔らかな光を放ち、紫陽花の瑞々しさを引き立てています。本作は1915(大正4)年の「農商務省第三回圖案及應用作品展覽會」に出品し、三等賞を受賞した作品です。その後、長く行方不明でしたが令和2021(令和3)年に再発見されました。行方不明の間も大切に保管されていたためコンディションは極めて良好で、制作当初の花台が付属しています。 板谷波山は1872(明治5)年に、茨城県真壁郡下館(現在の筑西市)に、父増太郎、母宇多の三男(三男六女の末子)として生まれました。下館は全国でも有数の木綿の産地として町人文化が栄えた土地で、与謝蕪村が逗留したことでも知られています。波山の本名は嘉七といい、文人趣味で茶道を嗜む父親の影響のもと、幼い頃から陶芸に関心を抱いて育ちました。 1889(明治22)年、東京美術学校(現在の東京藝術大学)彫刻科に入学した波山は、岡倉天心、高村光雲に学びます。当時の東京美術学校は岡倉天心の指導のもと、第一段階が古画や古美術品の模写、第二段階は屋外での写生、最後にオリジナル作品を制作させるという方針をとっていました。この時の経験が、波山の芸術家としての基礎を築きます。東京美術学校卒業後の1896(明治29)年、波山は工芸の街・金沢の石川県工業学校ではじめ彫刻科、後に陶磁科を担当し、本格的に陶磁制作を研究するようになりました。波山が陶芸を志した19世紀後半はジャポニズムブームに陰りがみえ、日本の陶磁器産業が衰退していった時代でした。波山はヨーロッパの新しい芸術様式であったアール・ヌーヴォーを学び、意匠研究と西欧渡来の釉薬や顔料の実用化に取り組み、後に波山の代表的な作風として知られる彩磁や「葆光彩磁」などの技法を確立したのでした。 植物を愛した波山は自宅の庭に咲く季節の花々を熱心に写生していたといいます。波山は紫陽花の意匠を好み他にも多く制作していますが、作品の多くは1950年代から晩年のもので、大正期の作品はあまり例がありません。《彩磁紫陽花模様花瓶》は完成から既に100年以上が経過しました。長い時を経てなお色あせることのない紫陽花には、波山が見つめた植物の生命感が漲っているようです。 (『現代の眼』639号)

佐々木象堂《蠟型鋳銅置物 瑞鳥》1958年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、佐々木象堂《蠟型鋳銅置物 瑞鳥》1958年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:佐々木象堂《蠟型鋳銅置物 瑞鳥》1958年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/vRthGLwrv68

岩田藤七《彩色壺》1935年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、岩田藤七《彩色壺》1935年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:岩田藤七《彩色壺》1935年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/7vXbYUfudeQ

荒川豊蔵《志野茶垸 不動》c.1953年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、荒川豊蔵《志野茶垸 不動》c.1953年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:荒川豊蔵《志野茶垸 不動》c.1953年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/ZSbAdrdpQqM

氷見晃堂《桑造平卓》1974年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、氷見晃堂《桑造平卓》1974年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:氷見晃堂《桑造平卓》1974年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/wzw5zqTI2dM

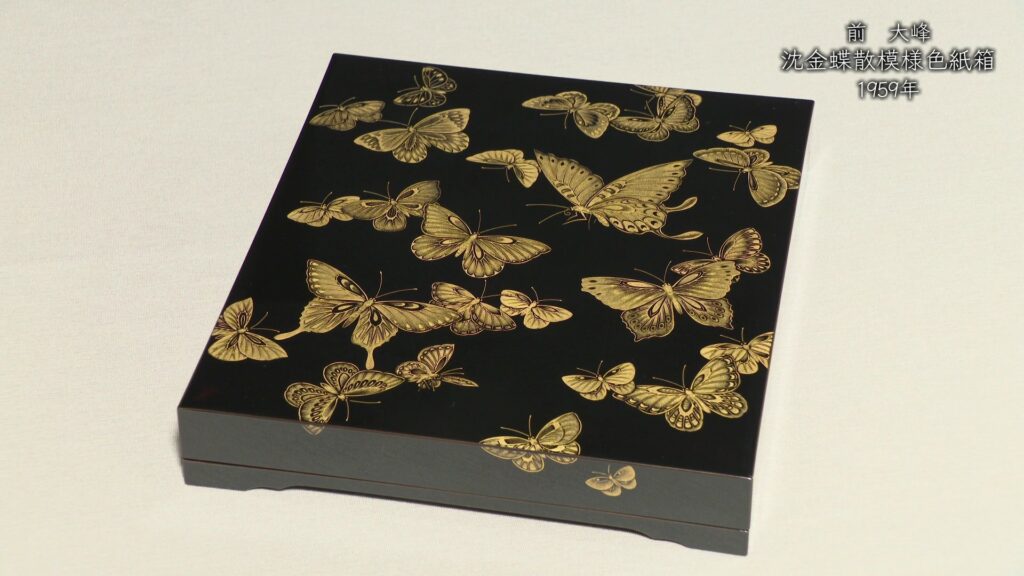

前大峰《沈金蝶散模様色紙箱》1959年

高精細映像とともに作品の見どころを紹介します。作家のこだわりは、作品の細部にまで及びます。高精細だからこそ見ることのできる、繊細で確かな技術をご覧ください。今回は、前大峰《沈金蝶散模様色紙箱》1959年を紹介します。 この映像は、HAB北陸朝日放送で放送した「デジタルミュージアム~清らなる工芸~」を再編集したもので、国立アートリサーチセンター事業の一環として制作されました。 作品:前大峰《沈金蝶散模様色紙箱》1959年解説者:唐澤昌宏(国立工芸館長)制作:HAB北陸朝日放送 https://youtu.be/2VSpb6RzSCo