の検索結果

の検索結果

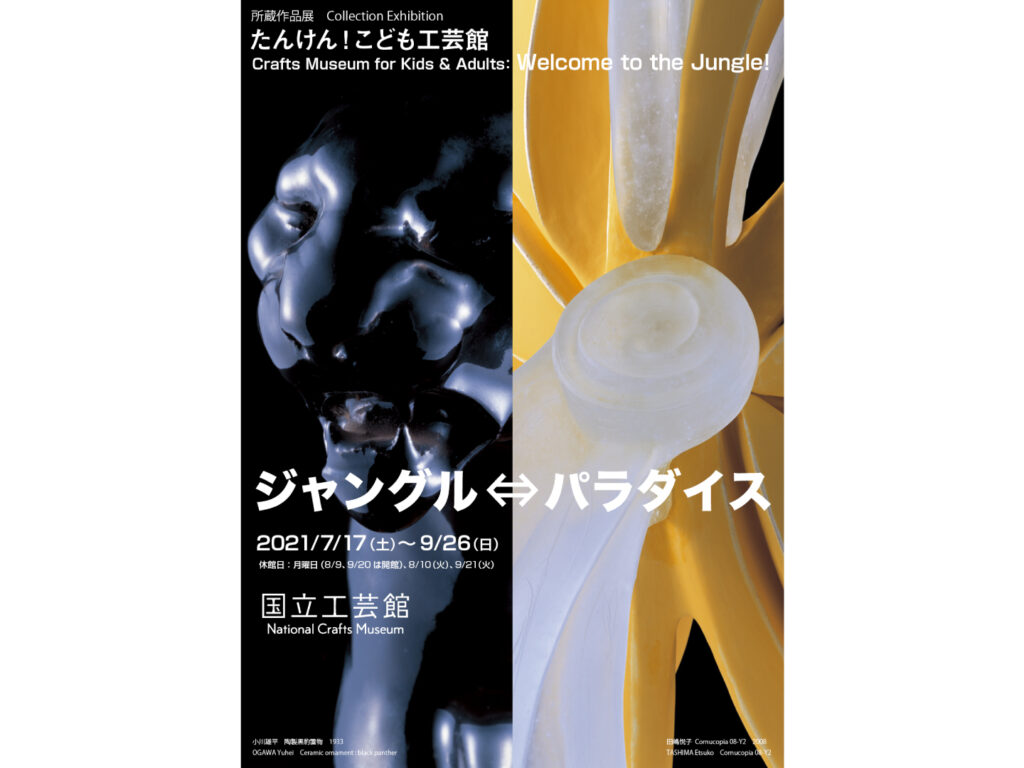

たんけん!こども工芸館 ジャングル⇔パラダイス

展覧会について 工芸の森でエネルギーチャージ 大切なものごとを思い出させてくれたおうち時間。けれど世界は果てしなく、依然私たちの憧れをかきたてます。どこかへ行きたい―そんな時はぜひ工芸館へ。 この夏のテーマはジャングル、そしてパラダイス! 工芸の森を探検しながら、今ふたたび、生の息吹を体感しませんか? 子どもから大人まで楽しめるプログラムも用意してお待ちいたしております。 ジャングル?パラダイス?ジャングル⇔パラダイス! “ジャングル”と聞いてどんなイメージが浮かびますか? 今なお神秘的に響くこの言葉の由来はヒンディー語のjangal。ちょっと意外ですが、歴史的にインド語系でこの言葉は熱帯雨林などの特定の生態系を指すものではありませんでした。ある本ではジャングルの定義を次のように伝えています:「5年、ひょっとするともっと長く荒地だった場合、そこはジャングルと呼ばれる」。 もっとも、荒れたと見るのはひたすら人間の都合です。ジャングルの勢いは人間を圧倒し、手つかずというよりは手をつけられないというのが正直なところ。ジャングルを眺めながら、ふと、畏怖に似た感覚がよぎったとしても不思議はありません。 ひるがえって工芸に表された自然はどうでしょう。 もようやかたちと成すために整然と刈り込まれた様子はむしろ人工の極致。そのさまは鬱蒼とした森林とは対照的な朗らかさで、たとえるならば“パラダイス”――「囲まれた園」を意味する語のほうがしっくりとくる気もします。 けれどそう簡単に割り切れないのが工芸の奥深さです。どれだけ簡略化し、現実ではありえない組み合わせや、また全然別の物質を用いたとしても、工芸は抜群のデザインと技術とによって、モチーフに選んだ姿かたちや性質までをくっきりとさせるのです。そうして仕上がった“自然”には、もつれるほどに伸び、増え、広がる生命力への憧れや、時には呪術的な願望がこめられ、作品の存在感を際立たせてきました。 自然と人工とのあいだを行き来しながら美を磨き、私たちの生活と支えてきた工芸の魅力を味わいましょう。そこにはきっと、明日への活力に繋がる豊かな世界観が広がっているに違いありません。 展覧会の構成 楽しみ方いろいろ マップを手にジャングルたんけん! 探検の足取りを楽しく記録できるガイドマップは2種類の解説(ワクワク編/探究編)付きです。一緒に組み立て式のジロメガネ(紙製)もお配りします。簡単な仕掛けですが、案外よく見えるとのウワサ…。 ジャングル図鑑byキッズ 過去のこども来館者のワークシート「工芸図鑑」から、とっておきのジャングル&パラダイスをご紹介します。絵と言葉で作品を紹介するこどもたちの鋭い視点は思いがけないほど。ワークシートを微笑ましそうに眺めていた大人たちが「!!!」を浮かべながら会場に戻る光景もしばしばでした。 実は展覧会名の「たんけん!こども工芸館」には、こどもたちの「工芸観」、彼らのラディカルな鑑賞手法で工芸をみませんか?というメッセージもこめているのです。 #ジャングルパラダイス 工芸館でのひととき、または散歩中、あるいは自宅の庭や瓶に差した花々にも、ジャングルでパラダイスな景色が潜んでいるかも。あなたが出合った「#ジャングルパラダイス」を発信し、インターネットの世界に生命力に満ちた美とパワーを広げましょう。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2021年7月17日(土)- 2021年9月26日(日) 月曜日(ただし7月18日は開館)、7月19日(火)臨時休館:7月31日(土)- 9月26日(日) 午前9時30分-午後5時30分 ※入館時間は閉館30分前まで 観覧料 東京国立近代美術館

縮緬地友禅訪問着 花薫

訪問着 薫花

縮緬地友禅訪問着 ばらの花

No image

No image

ガレ、エミール

雑誌等表紙・広告類 (501点)

槇柏文蒔絵筥

松桜文蒔絵棗

槇に四十雀模様蒔絵二段卓

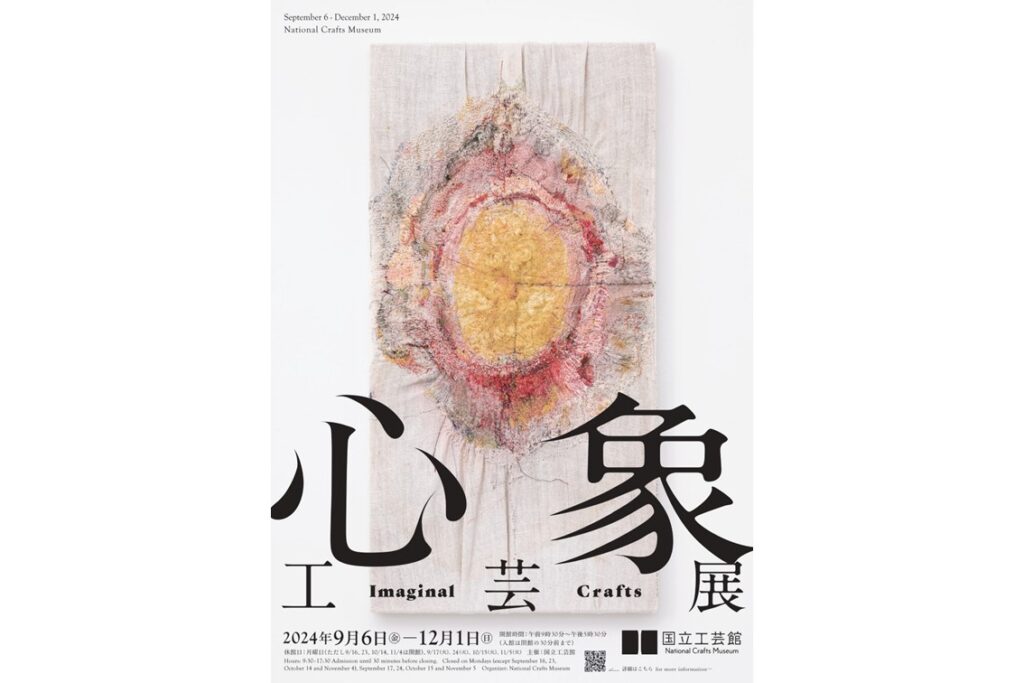

心象工芸展

展覧会について 絵画や彫刻作品は、描かれているモチーフや色合い、その制作された背景、または制作した画家や彫刻家の歴史を知ることでより深い感動や共感を覚え、楽しめるにもかかわらず、工芸作品は見どころや見方がわからないという声を耳にすることがあります。確かに工芸は素材に対する深い理解とそれに伴う技術で表現されているので「何が表現されているのか」といったことよりも「どのようにこの作品が制作されているのか」といった点に注目が集まりがちかもしれません。しかし実際には多くの工芸家が自身の心象や社会とのかかわりといったモチーフにも重点を置いて制作しています。 本展では、現代の表現を提示する6名の作家の作品を展示します。刺繍の沖潤子は生命の痕跡を刻み込む作業として布に針目を重ねた作品を、ガラスの佐々木類は土地と自然の記憶を留める作品を、金工の髙橋賢悟は現代における「死生観」と「再生」をテーマにした作品を制作しています。また金工の人間国宝である中川衛は伝統工芸の世界で各国の風景を抽象模様化した作品を、漆芸の中田真裕は心奪われた一瞬の光景を共有するための作品を、陶芸の松永圭太は自身の原風景と時間を留める地層を重ねモチーフにして作品を制作しています。この機会に、工芸家それぞれの技術だけでなく今を生きる作家としての彼らの心の表現をご覧ください。 展覧会の構成 展覧会のポイント 心に寄り添いながら、 工芸の見方を再発見 素材と技術から工芸を読み解くだけではなく、作家の個人的な創作背景や感情に注目することで没入感のある新しい鑑賞体験を生み出します。 世界でも評価される日本工芸の最前線を知る 工芸や現代美術の領域で国際的に活躍する6名の作家が集います。作家たちの代表作や最新作に込められた、柔軟な発想と伝統への敬意を感じ取ることができるでしょう。 幅広い分野の作品展示と大胆な会場空間を実現! 刺繍、漆芸、陶芸、ガラス、金工と幅広い分野の作品が本展で展示されます。その特色を活かし、展示空間を作家ごとのイメージで統一するなど深みのある会場を作り上げます。 開催概要 国立工芸館(石川県金沢市出羽町3-2) 2024年9月6日(金)- 12月1日(日) 月曜日(ただし9月16日、23日、10月14日、11月4日は開館)、9月17日、24日、10月15日、11月5日 午前9時30分-午後5時30分※入館時間は閉館30分前まで 国立工芸館 北國新聞社 観覧料