の検索結果

の検索結果

「自然」の二つの貌

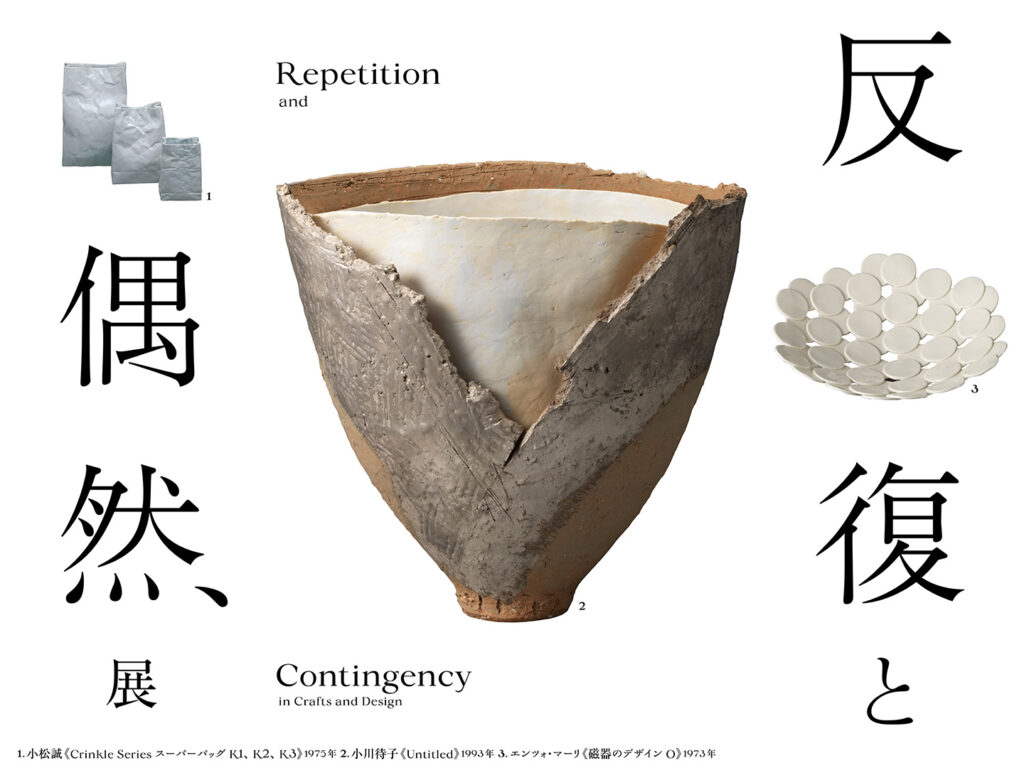

装飾は、事物の表面、その被覆に与えられる意匠である。装飾は、とりわけ工芸と呼ばれる領域において特権的な位置を占める。 装飾については、それが技術的制約に由来するものなのか、それとも自由な意志の発露によるものなのかをめぐる議論がある。たとえば19世紀の建築家、建築史家ゴットフリート・ゼンパーは、『建築の四要素』(1851年)などにおいて、建築の被覆が、織物や編物に由来すると考えた。ゼンパーの議論を曲解しながら広まった、装飾が織物の技術や素材から展開してきたとするゼンパー主義の蔓延に対し、美術史家アロイス・リーグルは、名高い『美術様式論 装飾史の基本問題』(1893年)で、装飾紋様は世界のすべての芸術活動にあまねく存在する「芸術意志」から発展するものと主張した。 実用的な道具である工芸に芸術の根源的な意志を見るリーグルの議論は、近代以降の西洋社会で純粋芸術に対して劣るものとみなされていた工芸の復権を図るものであり、また、東洋から西洋に至るさまざまな紋様の文化史的なつながりを見出すという点において画期的だった。 が、一方である種の装飾が、事物の構造や技術的制約に由来するものであることは明らかだろう。たとえば、それは織物において顕著に見出される。織物は通常、経糸と緯糸の連携、交差から発展する。そこで装飾は、その構造と連携して現れる。たとえば柳宗悦は、沖縄の絣の着物における模様が、織物の構造と結合して現れる様をこそ高く評価した。彼はその数理的なルールに織物の理=法を見出し、そこから染めと織りが生まれることを織工たちの「法」への帰依として理解した。 図1 展示風景|撮影:石川幸史 国立工芸館の所蔵作品によって構成された今回の「反復と偶然展」において広く見られる「反復」が、このような技術と物質の特質から展開されるものであることはあらためて言うまでもないだろう。たとえばカゴや織物における反復は、規則的な作業の繰り返しとその物質的な構造から現れる。だから工芸においては、美術作品でいうところの支持体の構造とその意匠とが、きわめて強い連携を示すことになる。 カゴや織物に限ったことではない。かつて日本の陶磁器生産はおおむね分業制であり、ロクロを挽く職人(成形)と絵付けを行う職人(装飾)は別々の工程に属していた。が、陶磁器の意匠としての輪線は、ロクロを使って描かれるものが多い。こうした反復的意匠は、成形されたかたちと意匠との技術的な連続性を示す。本展において見られるのも、自然の物質や構造から秩序だった形式を引き出す工芸作家たちの目を見張るような技能の数々である。翻って、それは自然そのものにフラクタル構造、反復、結晶などの秩序、法則が内在していることと対応する。 一方、「反復と偶然」を掲げる本展では、多様な偶然性、自然の現象の予測不可能性を利用した作品も多く見られる。「反復と偶然」は、一見対極の位置にあるように思える。反復は自然の素材を技術によって統御し、そこに安定した秩序や構成を与えることであり、偶然は、その秩序を脅かし、安定した形式を破壊する逸脱的な運動であると考えられるからだ。しかし、いずれにしても工芸の基盤となるのは、自然の物質=素材である。工芸は美術と異なり、ガラス、陶磁、竹、染織など、特定のエレメントがジャンルとして機能する。工芸は、その素材の自然=性質(どちらも英語ではnatureと表現する)をいかに引き出し、発展させることができるかという問題に関わる。 そのように考えれば、工芸における「反復と偶然」は見かけよりも隔たった概念ではない。それらはいずれも自然や物質のもつ「性質(nature)」からなにを引き出し展開しうるのかという問いに関わる。たとえば藤田喬平の《流動 流》や西村陽平の《トースター》では、ガラスや陶磁器が火や水と相似的なものであり、火や水そのもののようにはげしく暴れることが演出される。が、それは自然の生命の精密な統御の結果でもある。 図2 藤田喬平《流動 流》1967年、国立工芸館蔵|撮影:アローアートワークス 図3 西村陽平《トースター》1988年、国立工芸館蔵|撮影:アローアートワークス 本展の出品作品は、(それはそのまま国立工芸館の所蔵作品の性格でもあるのだろうが)「反復」にせよ、「偶然」にせよ、自然(素材、物質、火などのエレメント)のもつ特性から引き出されうるものを、人間が用いうる能力によって過剰なまでに先鋭化させるという傾向が顕著である。息の詰まるような、人間がなしうる技が最大化され過剰化された工芸作品の数々は、人間が自然から出発しながら、反復と偶然を用いて、そこからいかに遠くまでいくことができるのかを試験するものだろう。それは、自然に回帰、埋没することを目指す工芸のありかた、方向性とは対極にある。これら工芸作品の数々が私たちに見せるのは、自然という巨大な存在が示しうる、別の顔貌であるにちがいない。 (『現代の眼』639号)

No image

No image

進藤玉明

反復と偶然展 関連講演会「反復と偶然-視点を変えて考えてみる」

「反復と偶然展」に関連して、講演会を開催します。「反復」と「偶然」という工芸やデザインを特徴づけるふたつの性質に注目して所蔵品を紹介する展覧会から、「視点を変えて考えてみる」をテーマに、金沢美術工芸大学の渋谷教授に講演いただきます。反復と偶然がおりなす工芸とデザインの多様な表現の魅力を楽しめる展覧会と合わせてお楽しみください。 渋谷拓氏金沢美術工芸大学教授 2025年2月22日(土) 午後2時~午後3時30分(開場 午後1時30分) 国立工芸館 多目的室 渋谷拓氏(金沢美術工芸大学教授) 45名(要申込・先着順) 無料 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会 兼六園周辺文化の森等活性化推進実行委員会(石川県文化振興課内)TEL:076-225-1371(平日9:00~17:00) 講師略歴 渋谷拓氏埼玉県立近代美術館主任学芸員、金沢美術工芸大学美術工芸学部准教授などを経て、現在同大学教授(博物館学芸員課程)。専門は博物館学、近現代美術。共編著として『橋本真之論集成ー工芸批評の時代ー』(美学出版、2023年)がある。

No image

No image

山本晃

先生のための工芸館タイム

小・中・高等・特別支援学校の先生方を「反復と偶然展」にご招待します。工芸・デザインを題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 2024年12月17日(火)~2025年2月24日(月・休) 当日の入館について 小・中・高等・特別支援学校の教員であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にてご提示の上、学校名と氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。

No image

No image

藤村玲子

No image

No image

ボランティア

募集!国立工芸館ガイドスタッフ ※令和6年度の募集は終了しました。 国立工芸館の活動に参加しませんか?来館者の充実したひとときを支えるパートナーを募集いたします。 【名 称】国立工芸館ガイドスタッフ 【活動内容】・イベント運営補助(アーティストトークやこどもプログラムなど)・屋外作品などのご紹介・学校団体等のご案内 【募集人数】 6~8名程度 【応募条件】 1. 18歳以上の方(2025年4月1日時点)。 2. 近現代の工芸と美術に関心がある方。 3. 国立工芸館の活動に関心があり、ボランティアメンバーとして積極的に学び、活動する意欲のある方。 4. 事前に行われる養成研修に、原則としてすべて参加可能な方。 5. 国立工芸館の展覧会開催時を中心に、月1~2回(1回につき2~4時間)程度の活動のほか、例会やフォローアップ研修等に参加可能な方。 ・イベントは、主に土日祝日に開催。各展覧会会期中1回、夏季は3~6回程度実施。 ・学校団体の来館対応は、主に平日に行います。 ・例会(年4回程度)、展覧会担当者からのレクチャー(年4回)、フォローアップ研修等(不定期)。 ・その他、屋外作品の紹介、夏季を中心としたこども来館者の鑑賞サポート等にご参加いただきます(不定期開催)。 6. 養成研修後、2025年4月から活動可能な方。 7. PCの基本操作(Microsoft WordやExcelなど)や、EメールやTeams(オンラインコミュニケーションツール)での連絡、オンライン会議システムでの研修等への参加が可能な方。 8. PCを所有し、ご自宅でインターネットに接続できる方。 【採用条件】 1. 養成研修修了後に、国立工芸館ガイドスタッフ2期生として登録します。 2. 登録期間は2025年4月~2027年3月末です(2年間)。その後継続を希望される方は、活動状況の確認や面談により2回を上限に更新することができます。更新後の登録期間は初年と同じく2年間です。 3. 登録後、当館負担でボランティア保険に加入します。 4. 当館での活動1日につき、活動費1,200円を支給します(養成研修中は除く)。 【応募方法】 応募用紙をダウンロードし、必要事項およびテーマ作文を手書きまたはWord等ソフトで作成のうえ、下記宛先にお送りください。 ○応募用紙の送付と締切日 封筒に「ガイドスタッフ応募用紙在中」と記入してお送りください 2024年12月1日(日)当日消印有効 件名を「ガイドスタッフ応募」とし、添付ファイルでお送りください2024年12月1日(日)23時59分まで ○宛先 〒920-0963 石川県金沢市出羽町3-2 国立工芸館教育普及室宛 Email:kogei-edu2024@momat.go.jp ※応募書類はお返しできません。あらかじめご了承ください。 ※応募に際しご提供いただいた個人情報は、選考および本件の連絡以外に使用しません。 【選考方法とスケジュール】 ① 一次選考(書類) 12月中旬頃までに結果をお知らせ 。 ② 二次選考(面接) 12月17日(火)~19日(木)のいずれかを予定(一次選考に通過された方のみ実施)。 ③ 最終結果のお知らせ 1月中旬頃。 【養成研修予定】 2025年2月17日(月)、18日(火)、20日(木)、21日(金)、27日(木) ・全5回、国立工芸館にて実施。各回14時から17時頃を予定。 ・内容は工芸館の活動、工芸の基礎知識、接遇の基礎など。座学のほかにワークショップがあります。 ・日程や内容は変更となる場合があります。 【お問い合わせ】 国立工芸館教育普及室 Email:kogei-edu2024@momat.go.jp

【工芸トークオンライン】2025年1月

工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。国立工芸館の所蔵作品の中から反復と偶然をテーマにした作品1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 1月15日(水)14:001月21日(火)11:001月25日(土)11:001月28日(火)14:00 無料 各回6名程度 zoomミーティング

No image

No image

リベンスキー、 スタニスラフ/ブリフトヴァー、 ヤロスラヴァ

No image

No image

アートカード

鑑賞教材「国立美術館アートカード・セット」 ①「見る、考える」+「話す、聞く」~ゲーム感覚でアートを体験。②別冊『アートカード・ガイド』には作品情報・解説のほか「よくみるためのヒント」「やってみよう」など授業ですぐに使えるアイディア満載。③図画工作や美術の授業のほか、大学の演習や教員・社会人研修などさまざまなシーンでご利用いただいています。もちろん!おうち時間のお楽しみにも。 ○作品カード65枚(13枚×5館、A6サイズ)東京国立近代美術館国立工芸館京都国立近代美術館国立西洋美術館国立国際美術館○国立美術館建物カード6枚○アートカード・ガイド1冊 ○全部あわせて23×17×2cmの箱入りハンディサイズ! [編集・発行]独立行政法人国立美術館/株式会社求龍堂[企画・監修]国立アートリサーチセンター[発売]株式会社求龍堂[発行日]初版|2011年3月31日 改訂第五版|2024年9月12日[価格]3,080円(税込) 国立美術館各館ミュージアムショップをはじめ、全国主要書店、ネット書店で販売しております。