の検索結果

の検索結果

No image

No image

林秀行

No image

No image

松田権六の仕事場

金沢出身の重要無形文化財保持者(いわゆる人間国宝)の漆芸家・松田権六(1896-1986)の工房を移築・復元しました。文化庁による工芸技術記録映画『蒔絵—松田権六のわざ—』の上映と、実際に制作で使われた道具や素材類などをはじめとする関連資料が展示できるケースを設置し、松田権六の制作を多角的に紹介しています。 展示解説 1. 定盤制作時に用いられる作業台。この上で漆濾しや各種漆の調合等を行います。被せ蓋形式で、蓋は裏返して粉盤としても使用可能となっています。台座に引出しがつき、制作で使われた下絵や参考用の切抜写真などが入っていました。 2. 粉箪笥蒔絵用の粉や道具を収める小箪笥。上部の引出しは内部が黒塗になっており、粉を処理する粉盤(蒔絵をする際に粉を受けるための大きな盤)としています。粉や道具は下部の引出しに納めます。 3. 漆風呂漆を乾燥させるための戸棚。漆は適度に温湿度がある条件で硬化するため、漆風呂内は一定の温湿度に保たれます。湿度が足りない時は、漆風呂内部の上方にめぐらせた穴のあいたパイプから、水が側面の板を濡らすように設計されています。 4. 副資材庫色漆に用いられる顔料系物質や、油やアルコールなど制作上必要となる備品や消耗品が入っています。ここに並ぶ様々な資材から、漆のことで応用できることは何でも試してみようという松田の探究心旺盛な一面がうかがえます。

No image

No image

越智健三 鉄の作品展 : 特別陳列

No image

No image

近代日本の工芸 : 常設展示

No image

No image

近代日本の工芸 : 常設展示 : 昭和56,57年度新収蔵作品を中心にして

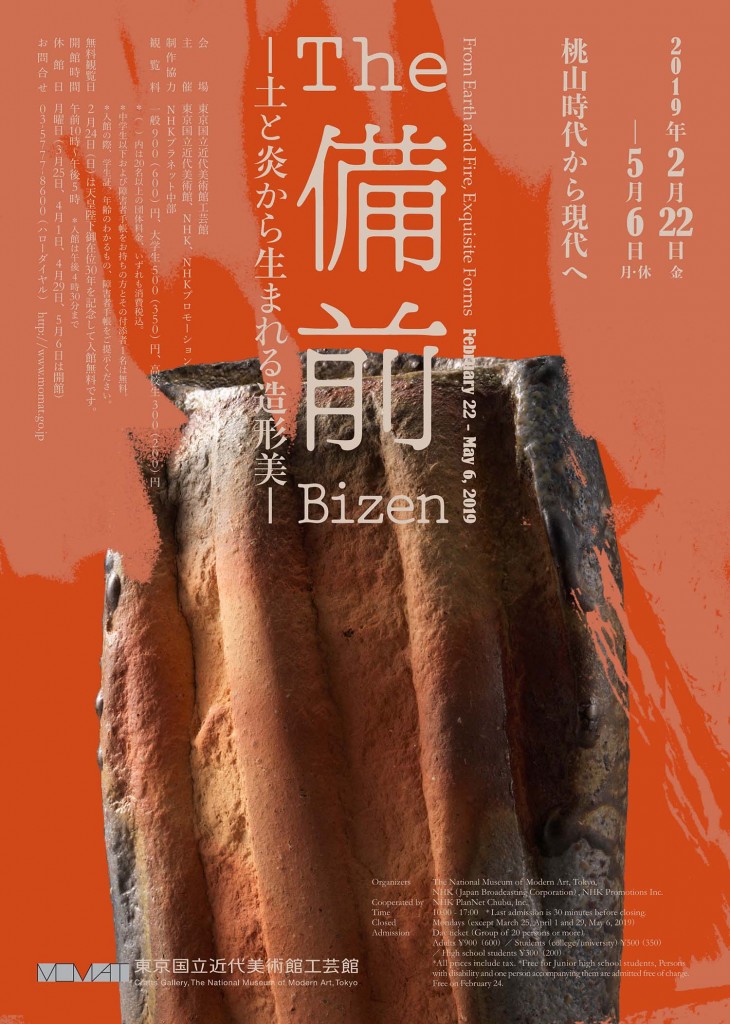

The 備前

展覧会について 備前焼は、釉薬を施さず土と炎の造形から生まれるシンプルで原始的なやきものとして、古くから日本人に愛されてきました。「窯変ようへん」「緋ひ襷だすき」「牡丹餅ぼたもち」「胡麻ごま」「桟切さんぎり」など、薪窯による焼成で生まれた景色は他のやきものにはないみどころです。本展では桃山時代に茶人・数寄者によって見立てられた古備前の名品から、その古備前に魅せられ作陶に取り組んできた近代の作家、さらに先達から受け継いだ技術を生かして現代の備前を確立しようとする若手の作品まで、重要無形文化財保持者の作品も交えて、幅広くご紹介。シンプルでありながら、多彩な表現を生む備前の魅力を探ります。 展覧会の構成 Ⅰ章:源流としての備前焼-茶の湯のうつわを中心に- (古備前:約40点) 備前市伊部地域を中心に作られたやきものが「備前焼」と呼ばれています。中世以降、壺・甕・擂鉢などの生活雑器を生産する体制が確立された備前焼は、桃山時代に入ると、優れた茶の湯のうつわを焼造するようになりました。それらは、釉薬を一切使わない中で、土と炎と造形から生まれる独自の美観を生み出し、茶人たちに愛されてきました。Ⅰ章では、室町時代後期~江戸時代初期に焼造された水指や花入、茶入、手鉢など、茶の湯のうつわの名品をはじめ、壺や陶板などの生活雑器や窯道具などもあわせて紹介し、古備前の魅力をお伝えします。 Ⅱ章:近代の陶芸家と備前焼-写しと創作- (金重陶陽、藤原啓、山本陶秀、金重素山、藤原雄、伊勢﨑満:約40点) 桃山時代に焼造された茶の湯のうつわに魅力を感じ、その美観を自身の作品に取り込もうとした陶芸家、金重陶陽の登場により、備前焼の人気は一気に高まりました。Ⅱ章では、備前焼で初めて重要無形文化財保持者(人間国宝)となった金重陶陽の優品とともに、金重陶陽と同様に古備前に魅せられ、その継承と研究に心血を注いだ藤原啓、山本陶秀、藤原雄ら人間国宝をはじめとする近代作家の作品を紹介します。 Ⅲ章:現代の備前焼-表現と可能性- (伊勢﨑淳、森陶岳、島村光、金重晃介、隠﨑隆一、金重有邦、伊勢﨑創、矢部俊一、伊勢﨑晃一朗:約60点) 今日の備前では、近代の陶芸家が確立した備前焼を乗り越え、新たな備前焼を生み出そうと果敢な試みを行っています。「備前焼とは何か」を常に意識しつつ、独自の素材、ユニークな造形により、新しい表現とその可能性を様々な角度から追求し、古典にはなかった個性的な作品を生み出す現代の陶芸家による多彩な作品を紹介します。 イベント デモンストレーション 2019年4月14日(日)隠﨑隆一氏(出品作家) アーティストトーク 2019年3月31日(日)金重晃介氏(出品作家)2019年4月28日(日)伊勢﨑晃一朗氏(出品作家) ギャラリートーク 2019年3月3日(日)・3月17日(日)唐澤昌宏(東京国立近代美術館工芸課長) ※ 各日とも14時から、申込不要・参加無料(要観覧券) タッチ&トーク 工芸館ガイドスタッフによる鑑賞プログラム。注目の若手作家から人間国宝が手がけた作品や制作工程資料などに触れながら鑑賞する〈さわってみよう コーナー〉と、時代背景や作家の情報などの豊富なエピソードをまじえて作品のみどころをご紹介する会場トークとの2部構成で、さまざまな角度から展覧会を ご案内します。 会期中の毎週水・土曜日 14:00~15:00 工芸館2階 ※申込不要、参加無料(要観覧券) MOVIE+TOUCH&TALK 【申込制】 映画上映とタッチ&トークを組み合わせたイベント「MOVIE+TOUCH&TALK」を開催します。 2019年3月18日(月) ※イベントのみ実施。工芸館は休館です。 14:00~16:00 工芸館2階 お申し込み方法等詳細は、公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団のHPでご覧ください。 開催概要 東京国立近代美術館工芸館 2019年2月22日(金)-5月6日(月・休) 10:00 - 17:00※入館時間は閉館30分前まで 月曜日(3月25日、4月1日、4月29日、5月6日は開館) 一般900円(600円) 大学生500円(350円)高校生300円(200円)※( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。中学生以下、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。※それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳をご提示ください。※本展の観覧料で入館当日に限り、本館所蔵作品展「MOMATコレクション」、「イメージコレクター・杉浦非水展」(本館2F ギャラリー4)もご覧いただけます。 2月24日(日)※天皇陛下御在位30年を記念して入館無料5月1日(水・祝)※皇太子殿下が御即位されることを祝して入館無料 東京国立近代美術館、NHK、NHKプロモーション NHKプラネット中部

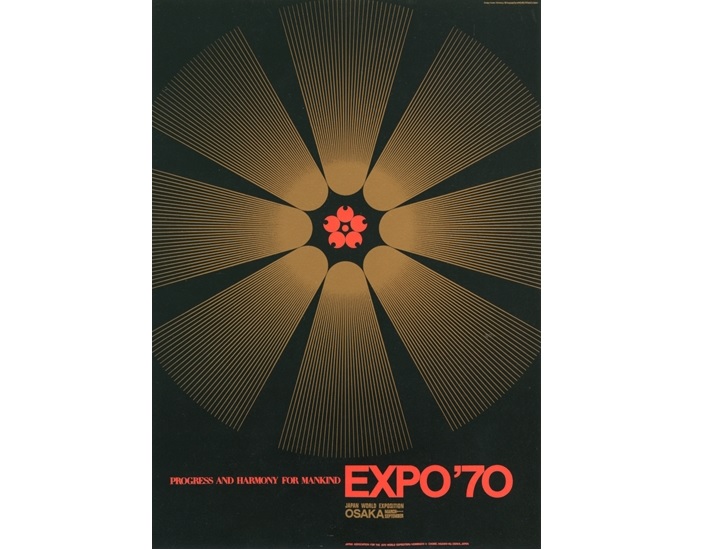

大阪万博1970 デザインプロジェクト

概要 大阪万博(日本万国博覧会)は高度経済成長まっただなかの1970(昭和45)年に開催された国民的な祭典として記憶されています。その一方で大阪万博は未来都市を想定したデザインワークの実験場でもありました。 大阪万博の開催が正式に決まったのは、東京オリンピックの翌年1965(昭和40)年9月のことでした。それ以降日本の各界の英知を結集し、テーマの決定、基本構想の策定、シンボルマークの制定など、4年半後の開催に向けて矢継ぎ早に準備がすすめられました。 会場を千里丘陵とすることが決まり造成工事がはじまったのは、1967(昭和42)年3月のことでした。会期中、休日には50~60万人の観客が押し寄せてくることを想定し、近未来都市のモデルとして会場が設計されました。連日さまざまなイベントが繰り広げられるお祭り広場、テーマ館(太陽の塔)、劇場、美術館などを集めたシンボルゾーンを木の幹に、動く歩道を枝に、内外のパビリオンを花に見立てるというのがチーフプロデューサー丹下健三の基本構想でした。 かつて万博は「もの」を見せるイベントでした。ところが第二次世界大戦後には、「見せる万博」から「考える万博」へとその性格を大きく変えました。大阪万博が採択したテーマ「人類の進歩と調和」は、人類の進歩を讃えるだけなく、科学技術の進歩がもたらすさまざまな負の側面にも目を向けようという主張でした。この理念を表現すべく「お祭り広場」が構想され、その中心に岡本太郎による《太陽の塔》が作られ、テーマ展示が展開されたのです。 大阪万博はデザインの可能性を探る実験場でもありました。準備段階からデザイナーが動員され、シンボルマークやポスターやイラストをはじめとするプロモーション素材の制作、さらに会場内のサイン計画やパビリオンの展示設計などにも参加し、デザイナーという職能の可能性をさまざまなかたちで示しました。 大阪万博は6か月間の会期中に6,421万人が来場、大きな成功をおさめました。この展覧会では、大阪万博を成功に導いたデザインワークを振り返るとともに、デザイナーにとって万博とは何だったのか考えます。 展覧会構成 第1章 万国博覧会を成功させようプロモーションとデザインポリシー 「人類の進歩と調和」を基本理念とした大阪万博の開催が決定したのは,東京オリンピックの翌年のことでした。万博の出展招請のため、また観客動員のために作られたポスターやシンボルマーク、開催を記念して発売された切手やたばこなど、プロモーションのためのデザインを紹介します。 第2章 未来都市の実験場 万博会場では,岡本太郎の《太陽の塔》を囲むお祭り広場を中心に、美術館や劇場をシンボルゾーンとして、パビリオンだけでなく、動く歩道などの移動手段や噴水、野外彫刻、スタッフのユニフォームに至るまで、先進的な試みによって仮想の未来都市のイメージが表現されました。会場写真資料やデザイン原画などをとおして、当時のデザインワークを振り返ります。 第3章 デザイナーにとって万博とはなんだったのか 科学技術の進歩を讃えるだけでなく、その負の側面にも向き合うことを訴えた「テーマ館」をはじめ、桜の花びらをかたどった建物の配置が、万博のシンボルマークを表わす「日本館」や、横尾忠則が造形ディレクターを担当した「せんい館」など、各パビリオンの設計や展示デザインにおけるデザイナーの取り組みと葛藤を探ります。 カタログ情報 イベント情報 記念講演会 「大阪万博:20世紀が夢見た21世紀」平野暁臣(空間メディアプロデューサー) 日程: 2015年4月18日(土)時間: 14:00-場所: 地下1階講堂※13:30開場、聴講無料・申込不要(先着140名) ギャラリー・トーク 木田拓也 (当館主任研究員・本展企画者)日程: 2015年4月4日(土) 暮沢剛巳 (東京工科大学デザイン学部准教授)日程: 2015年4月12日(日) いずれも 15:00からギャラリー4会場にて※申込不要、参加無料(要当日観覧券) 演奏会 「フランソワ・バシェの音響彫刻の響き」演奏:永田砂知子、マルティ・ルイツ 日程: 2015年5月9日(土)2015年5月10日(日)場所: 地下1階講堂 ※各日聴講無料・申込不要(先着120名) 大阪万博「鉄鋼館」パビリオンに展示されたフランソワ・バシェの音響彫刻。復元された作品による演奏、ワークショップ、映像上映、シンポジウムを開催いたします。 ※開始時間等の詳細は決定次第本ページにてご案内いたします。 本イベントは日本万国博覧会記念基金の助成を受けています。 開催概要 ギャラリー4 (2F) 2015年3月20日(金)~5月17日(日) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00) 入館は閉館30分前まで 月曜日(3月23日、30日、4月6日、5月4日は開館) 一般 430円 (220円)大学生 130円 (70円) 高校生以下および18歳未満、65歳以上、「MOMATパスポート」をお持ちの方、友の会・賛助会会員、キャンパスメンバーズ、障害者手帳をお持ちの方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、会員証、障害者手帳等をご提示ください。 ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 お得な観覧券「MOMATパスポート」でご覧いただけます。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示により無料でご覧いただけます。 本展の観覧料で、入館当日に限り、所蔵作品展「MOMATコレクション」(所蔵品ギャラリー、4-2F)と工芸館所蔵作品展もご観覧いただけます。 「生誕110年 片岡球子展」のチケットでも、入館当日に限り本展と美術館及び工芸館の所蔵作品展をご覧いただけます。 4月5日(日)、5月3日(日) 東京国立近代美術館 大阪府

No image

No image

東京オリンピック1964 デザインプロジェクト

概要 東京オリンピックは、日本の戦後史の重要イベントとして記憶されています。オリンピックとはいうまでもなくスポーツの祭典ですが、1964(昭和39)年に開催された東京オリンピックは、第二次世界大戦で大きな打撃を受けた日本が、その終結からおよそ20年を経て、奇跡的な経済復興を成し遂げたことを国際社会に示す、日本の威信をかけた国家イベントであり、戦後日本のデザイナーが総力を挙げて取り組んだ一大デザインプロジェクトでもありました。 東京でのオリンピック開催が決定すると、1960年には「デザイン懇談会」が組織され、まずデザインポリシーが決められました。そして、デザイン評論家勝見勝の指揮のもと、シンボルマークとポスターを亀倉雄策、入場券および表彰状を原弘、識章バッジを河野鷹思、聖火リレーのトーチを柳宗理が担当したほか、田中一光をはじめとする当時の若手デザイナーたちが施設案内のためのピクトグラム、プログラムや会場案内図などの制作に組織的に取り組みました。その一連のデザインワークはその後の国際イベントのモデルともなり、国民はオリンピックを通じてデザインの力を身近に感じることになったのです。 2020年のオリンピック招致にむけた機運が高まるいま、あらためて1964年の東京オリンピックを振り返り、一連のデザインワークの全体像を追跡します。 カタログ情報 2013年刊行B5変形版、162ページ イベント情報 公開コロキウム「社会システムの中のオリンピックと<デザイン>」 佐藤道信(東京藝術大学)長田謙一(名古屋芸術大学)ジリー・トラガヌ(パーソンズ美術大学)暮沢剛巳(東京工科大学)吉本光宏(ニッセイ基礎研究所)関 雅宏(東京都生活文化局)木田拓也(当館主任研究員) 日程: 2013年4月21日(日)時間: 13:00–17:00場所: 東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂主催:東京国立近代美術館、日本学術振興会科学研究費基盤研究A「社会システム<芸術>とその変容--現代における視覚文化/美術の理論構築」(研究代表:長田謙一) ※12:30開場※申込不要、参加無料(先着140名)※逐次通訳付き 座談会 「東京オリンピックのデザイン証言者」勝井三雄×小西啓介×道吉 剛 日程: 2013年5月12日(日)時間: 14:00–16:00場所: 東京国立近代美術館(本館) 地下1階 講堂※13:30開場※申込不要、参加無料(先着140名) 東京オリンピックのデザインワークに携わった勝井三雄(グラフィックデザイナー)、小西啓介(グラフィックデザイナー)、道吉 剛(デザインディレクター)の三者が登壇し、当時のエピソードなどをお話しします。 登壇者プロフィール 勝井 三雄 KATSUI Mitsuo グラフィックデザイナー1931年東京都生まれ。1955年東京教育大学(現・筑波大学)卒業後、専攻科でデザインと写真について1年間研究。1956年味の素入社。1961年よりフリー。1964年東京オリンピックでは、各種競技プログラムや駐車ステッカー、駒沢エリアのサイン計画、デザインガイドシート制作に参加する。1970年大阪万博、1975年沖縄海洋博、1985年つくば科学博のAD、1990年花博シンボルマーク等を手がける。テクノロジーを使った表現を生かし新たなコミュニケーションの領域を拓き、国内外で活躍を続ける。毎日デザイン賞、東京ADC会員賞、芸術選奨文部大臣賞、紫綬褒章、NY ADC金賞、ラハチ、ブルノ、メキシコ、ワルシャワ、各国ビエンナーレでグランプリ、ライプツィヒ世界で最も美しい本展最優秀賞など、受賞多数。現在JAGDA理事、日本展示学会理事、武蔵野美術大学名誉教授、名古屋学芸大学デザイン学科特別顧問。 道吉 剛 MICHIYOSHI Gow デザインディレクター1933年岡山県生まれ。桑沢デザイン研究所リビングデザイン研究科卒業。国際誌『季刊グラフィックデザイン』編集部から、1964年東京オリンピック組織委員会デザイン室で運営を担当する。1970年の日本万国博覧会(大阪万博)協会副参事デザイン担当。武蔵野美術大学で5年間、桑沢デザイン研究所で37年間非常勤講師を続ける。現在、道吉デザイン研究室代表。1985年日本図書設計家協会を創設し初代の代表となる。日本インダストリアルデザイン協会機関誌編集委員。日本出版学会理事。シンボルマークデザインでは、東京大学出版会、大学出版部協会。CI計画では、国際連合大学、東京造形大学、ユネスコ・アジア文化センターなど。 小西啓介 KONISHI Keisuke グラフィックデザイナー1943年東京都生まれ。都立工芸高校図案科卒。1961年日本デザインセンター入社、原弘に師事する。1964年東京オリンピックでは、会報誌等ブックデザインを中心に参加する。平凡社、河出書房、筑摩書房、朝日新聞社、日経新聞社、東京国立近代美術館等のブックデザイン、朝日麦酒、旭化成、トヨタ等の広告に従事。1974年サン・アドに入社。1982年小西啓介デザイン室設立。雑誌『Hanako』は創刊からADとして参加。主な受賞に、 日宣美展奨励賞、同特選。東京ADC賞、東京ADC会員賞、朝日広告賞、毎日広告デザイン賞、広告電通賞など。「東京オリンピック1964 デザインプロジェクト」展のポスター、チラシ、カタログ表紙を担当。 ギャラリー・トーク 木田拓也(当館主任研究員) 日程:2013年2月24日(日) 寺本美奈子(印刷博物館) 日程:2013年3月17日(日) 内藤陽介(郵便学者) 日程:2013年4月14日(日) 鎮目良文(たばこと塩の博物館) 日程:2013年5月19日(日) 時間: 15:00–16:00場所: ギャラリー4 (2F)※申込不要、参加無料(要観覧券) 開催概要 東京国立近代美術館 ギャラリー4 2013年2月13日(水)~5月26日(日) 10:00–17:00 (金曜日は10:00–20:00)*入館は閉館30分前まで 月曜日(ただし、3月25日、4月1日、8日、29日、5月6日は開館)、5月7日(火) 一般420円(210円)大学生130円(70円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をご提示の方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。 お得な観覧券「MOMATパスポート」でご観覧いただけます。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 入館当日に限り、「フランシス・ベーコン展」(3/8~)の観覧料でも本展と所蔵作品展をご観覧いただけます。 3月3日(日)、4月7日(日)、5月5日(日)、5月18日(土・国際博物館の日) 東京国立近代美術館 公益財団法人 日本オリンピック委員会、特定非営利活動法人 東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 たばこと塩の博物館、逓信総合博物館、独立行政法人日本スポーツ振興センター 秩父宮記念スポーツ博物館、東京都江戸東京博物館、凸版印刷株式会社 印刷博物館、新潟県立近代美術館

No image

No image

原弘と東京国立近代美術館:デザインワークを通して見えてくるもの

概要 原弘(はら ひろむ)(1903-1986)は、国立近代美術館が京橋に開館した1952(昭和27)年から1975(昭和50)年まで、じつに23年間にわたって、当館の展覧会ポスターをほぼ一貫して手がけていました。原弘が当館の展覧会のためにデザインした展覧会ポスターはおよそ200点を数え、戦後の原弘の仕事の重要な一角を占めています。原弘は、ポスター以外にも、招待状、展覧会カタログの表紙、機関誌『現代の眼』など印刷物のデザインを手がけており、いわば当館専属のアートディレクターとしての役割を果たしていたといえます。 原弘にポスターを依頼することに決めたのは、当館の草創期に次長を勤めていた今泉篤男です。展覧会のポスターをデザイナーに依頼するということなどまだなかった時代でしたが、国立近代美術館の出発にあたって、今泉は、展覧会のポスターを美術館活動の一部として重視したいと考え、グラフィックデザインの第一人者として活躍していた原弘に協力を求めたのです。 いっぽう、「デザインとは無名性の行為」を持論とする原は、「自分のポスターを作るのではなくて、国立近代美術館のポスターを作るのだ」という気持ちで、この仕事に取り組んでいました。 国立近代美術館のポスターとしては、文字組みと色面構成だけのシンプルなもの、写真と文字の組み合わせ、大胆なレタリングを駆使したものなど、さまざまなタイプのものが作り出されましたが、そこには一貫して、原弘のほかの仕事に通じる品格や清潔感があります。節度あるそのデザインは、当館の特徴をも映し出しています。 今回の展覧会では、原弘の国立近代美術館のためのポスターの仕事をまとめて紹介するとともに、戦前期の代表作であるパリ万国博覧会(1937年)の写真壁画や対外宣伝誌『FRONT』、そして、戦後のブックデザインなどもあわせて展示し、そこに流れる原弘デザインの理念を探ります。 カタログ情報 2012年刊行、A4変形版、134ページ デザインにおける印刷用紙の重要性を感じた原弘は、紙の開発に積極的にかかわり、多種多様な質感をもった用紙を生みだしていきました。展覧会カタログの一部には、原弘が開発した用紙を使用しています。 イベント情報 ギャラリー・トーク 小西啓介(グラフィックデザイナー) 日程:2012年4月15日(日)時間:15:00-16:00場所:ギャラリー4 (2F) *参加無料(要観覧券)、申込不要 当館研究員によるギャラリー・トーク 日程:2012年2月19日(日)/2012年3月11日(日)時間:15:00-16:00場所:ギャラリー4 (2F) *参加無料(要観覧券)、申込不要 開催概要 東京国立近代美術館本館 ギャラリー4(2F) 2012年2月3日(金)~5月6日(日) 月曜日(3月19日、3月26日、4月2日、4月30日は開館) 10:00-17:00 (金曜日は10:00-20:00) 入館は閉館30分前まで 一般 420円(210円)大学生 130円(70円) ( )内は20名以上の団体料金。いずれも消費税込。 高校生以下および18歳未満、65歳以上、障害者手帳をご提示の方とその付添者(1名)は無料。 それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかるもの、障害者手帳等をご提示ください。 お得な観覧券「MOMATパスポート」でご観覧いただけます。 キャンパスメンバーズ加入校の学生・教職員は学生証または教職員証の提示でご観覧いただけます。 入館当日に限り、同時開催の所蔵作品展「近代日本の美術」もご観覧いただけます。 東京国立近代美術館 開館60周年記念企画 ★★★ 誕生日は無料!!★★★開館60周年を記念して、ご自身の誕生日当日にご来館いただいた方は、全館(本館・工芸館とも)無料で入館いただけます。券売窓口で、誕生日のわかる証明書(免許証等)をご提示ください。HAPPY BIRTHDAY TOGETHER!! 2月5日(日)、3月4日(日)、4月1日(日)、5月6日(日) 東京国立近代美術館 特種東海製紙株式会社、株式会社竹尾

No image

No image