見る・聞く・読む

二科会創設者の一人・津田青楓の画塾1を経て独立美術協会を主たる発表の場とした北脇昇は、1937年、突如それまでのフォーヴィスム調を捨て、庭木や拾った植物の実などを拡大して茫漠とした背景に描いた作品を発表する。この時から1951年に病没するまでの北脇の画業を、本展は充実したコレクションによって辿る2。その仕事は大きく次の3期に分けられよう。かたちの連想を発展させた「幻想的なイメージ」の時期、自然科学や易などを駆使した「図式的な絵画」の時期、そして《クォ・ヴァディス》(1949年)に代表される終戦後の時期だ。

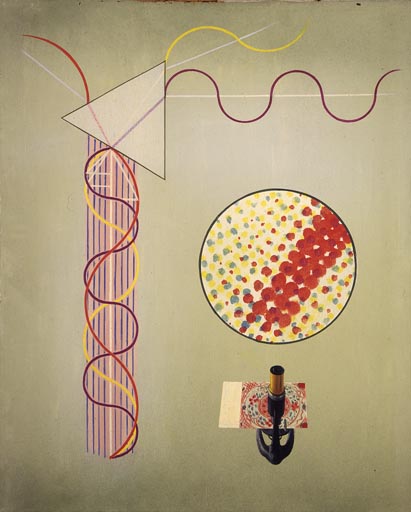

本展の主眼は、北脇をシュルレアリストたらしめてきた幻想的なイメージの本来の目的を、「世界の背後にある見えない法則を解き明かし、世界観のモデルを示す」3ことと捉え、図式的な絵画をその達成とみなす点にある。カントの図式論、ゲーテの植物学や色彩論、中国の易学など多彩な背景を持つ図式的な絵画は一見難解だが、本展の解説は、北脇の思考の具体的な典拠を挙げながら、それらが陰陽等で表された二極の循環による調和を表すことを示し、作品理解の間口を広げている。

ところで、図式的な絵画を幻想的なイメージの延長線上に置くとすれば、両者はどのような点で連続しているのだろうか。作品に添えられたカエデの種やカクレミノの葉、そして北脇が保管していた木片は、単に本展の興味深い余白という位置にとどまらず、北脇の関心を読み解く重要な鍵となる。小箱に詰め込んだこのような収集物を北脇は「オブジェ」と呼び、レンズを通して拡大したその姿の中に超現実を発見した4。そして、レンズの中点を画面の消失点と重ね合わせ、手前に広がる現実の世界と奥に広がる超現実の世界を補い合うものとして接続する実践こそがシュルレアリスムだと、北脇は考えた5。この二つの世界は、北脇の言葉で言い換えれば、意識と無意識、相称(対称の意)と非相称、そして巨視美と微視美の世界である。

超現実も天地の法則も、現実にかたちをとって現れたモノや図形を観察することによってしか、知ることはできない。図式的な絵画に見られる植物の断面図や幾何図形の採用自体は、すでに古賀春江という先駆を持つが、古賀にとってそれが経験可能な現実を離れた純粋な理念の象徴6だったとすれば、北脇のそれは、あくまで具体的な事物の観察を通じて立ち現れてくるものであった。その点で、北脇が《綜合と分析》(1940年)でレンズ越しの絵葉書をインクの網点として描いているのは興味深い。レンズの向こう側にあるのは、決して幻想ではない。

註

- 東京国立近代美術館が所蔵する北脇の津田青楓洋画塾時代の仕事は、練馬区立美術館「生誕140年記念 背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和」展(2020年2月21日〜4月12日)で紹介されている。本展と併せてご覧になることを強く勧める。(編集部注:同展は終了しました。)

- たとえば「北脇昇展」(1997年、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、愛知県美術館)出品の油彩作品の半数近くを、本展で見ることができる。

- 本展リーフレットより引用。

- 「超現実性も一種のレンズの力を借りてする観測に俟つて、初めて論議の対象たり得るもの」(北脇昇「超現実性観測室に就て」『第4回新日本洋画協会展目録』1938年)。「みかん箱のような小箱に、小石や、木片や、キラキラ光る貝殻類がゴロゴロ入れてあった。これは何に使うかときくと、かれはオブジェだといい、大きな拡大レンズを持ち出してわたしにのぞかせた。〈人間の可視的世界など、目でみるものにレンズの照明をあてるとこんなにちがってしまう。そこに超現実主義の世界があるんだ〉という意味の説明であった」(木村重夫『現代絵画の四季』近代美術研究会、1964年、164頁)。

- 北脇昇「相称と非相称」『美術文化』1号、1939年、7–9頁。

- 古賀春江「超現実主義私感」『アトリヱ』7巻1号、1930年、53–58頁。

『現代の眼』635号

公開日: