見る・聞く・読む

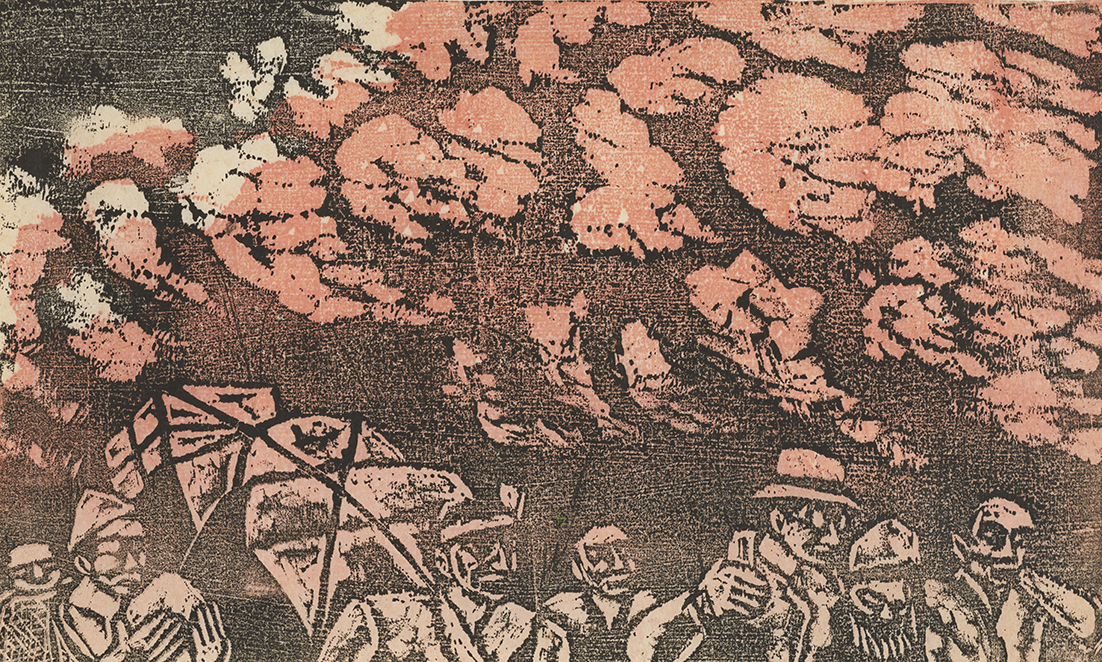

日本の近代美術史を振り返るとき、1923年に起きた関東大震災のことを忘れてはならないだろう。震災当時の体験を記録した作品はそれなりにある。たとえば、本展出品作の一つである小野忠重の木版画《一九二三年九月一日》(1932)[図1]では、頭上高く立ち昇る煙から必死な形相で逃避する人々が描かれている。小野の実家も焼失したが、関東大震災では火災によって東京の下町全域が焦土と化し、死者・行方不明者10万人を超える史上最悪の災害となった。震災直後に起きた朝鮮人や中国人、社会主義者やアナーキストの虐殺も、帝国としての日本の社会矛盾を露呈させた社会的な事件であった。関東大震災が美術史に与えたインパクトは大きく、その意味を再考するためにも意義ある展示だ1。

小特集「関東大震災から100年」は3部で構成されている。MOMATコレクションの2室「1923年の美術」、3室「被災と復興」、4室「社会のひずみ」がそれにあたる。まず、2室では、震災時の美術状況が提示される。発災当日は上野公園の竹之台陳列館での二科展と院展の初日であったが、そこに陳列されていた作品を集めている。津田青楓《出雲崎の女》(1923)は、窓から見える水平線が傾く構図が震災を予見していたかと勘繰るほどで、新しい表現を探求する大正期の自由闊達な精神がうかがえる。二科に出品した岡本唐貴、黒田重太郎、住谷磐根(入選するも出品辞退)は、当時の先端であった未来派やキュビスムの要素を採り入れた新興美術の作風を示している2。

続いて、3室に入ると震災後の部屋となり、被災地の風景を記録する写実的な筆致で描かれた十亀広太郎の水彩画から始まる[図2]。直接被災の様子を描く作品は十亀のみで、震災を報じる雑誌、『大震災画集』、『関東大震災画帖』など当時の資料が状況の説明を補う。冒頭の解説文では、美術評論家・匠秀夫による「関東大震災による荒廃は、ダダ的諸傾向の簇生 の好適の土壌となった」の言葉を引用している3。マヴォ展に出された住谷磐根《作品》(1924)、三科展に出された村山知義《コンストルクチオン》(1925)などは、ダダイスム精神の発露ともいえる。住谷や村山に共通するコラージュ的表現には、焼け跡に生まれたバラックのイメージを読みとることも可能だ。

しかし、3室はそれで終わらない。復興に伴う都市景観の変容もテーマとする。震災前の江戸情緒を残す日本美術院同人の画帖「東都名所」に、モダン都市・東京の魅力を描いた創作版画である織田一磨「新東京風景」や前川千帆らの「新東京百景」を対照させる。震災翌年の帝都復興創案展覧会に関する国民美術協会「国民美術」などの資料展示で、新興美術のうねりが建築にも広がりを見せていたことを明らかにする。杉浦非水デザインのポスター《国の文化は道路から》や《帝都復興と東京地下鉄道》は、復興政策にもとづく都市改造が進められたことを示す。3室の後半は、被災からの復興が都市の近代化を進める起爆剤になったことを教えてくれる。

さらに深い射程で震災の影響を考えるのが、プロレタリア美術に関する4室である[図3]。震災時の虐殺事件は、若い作家に衝撃を与え、社会的問題への目覚めを促した。それが1920年代後半に台頭するプロレタリア美術への導線となる。実際にプロレタリア美術展に出品したのは小野忠重と望月晴朗だけであるが、マルクス主義理論家・福本和夫の影響を受けた前田寛治、小野と新版画集団を結成した藤牧義夫はプロレタリア美術周辺の作家といえるかもしれない。工事現場を描く福沢一郎、工場風景を描く長谷川利行の作品は、都市の発展を裏で支える人々や場所をモチーフとし、近代化の影の面を見つめている。

このような百年前の震災で美術家に見られた社会活動の広がりは、比較的近年に起きた2011年の東日本大震災での出来事とも重なる。二次災害であった原発事故は、多くの作家の関心を集め、先鋭的な作品が生み出された。美術を通した被災地での救援、復興支援の活動は、日本の現代美術にソーシャリー・エンゲイジド・アート(社会に関与する芸術)の概念を普及させる地ならしの役割を果たしたように思える4。プロレタリア美術運動は官憲の弾圧により1930年代に断絶してしまったが、戦争の時代をくぐり抜けて、戦後の民主主義美術運動に受け継がれた。その顛末について展覧会は語ってはいないが、関東大震災が社会と向きあう美術を生み出す契機となったことは確かである。

註

1 筆者は以前、「関東大震災と美術—震災は美術史にどのような影響を与えたか」『府中市美術館研究紀要 第18号』(府中市美術館、2014年)を執筆したことがある。

2 当時の前衛的芸術表現に「新興美術」の用語をあてるのは、五十殿利治『大正期新興美術運動の研究』(スカイドア、1995年)以来の用法にもとづく。

3 匠秀夫『近代日本洋画の展開』昭森社、1964年、365頁

4 「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」については、パブロ・エルゲラ/アート&ソサイエティ研究センターSEA研究会訳『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門 アートが社会と深く関わるための10のポイント』(フィルムアート社、2015年)などを参照。

『現代の眼』638号

公開日: