見る・聞く・読む

現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 「かたちあるもの」と「かたちなきもの」

戻る

無形文化財とは何か? 昭和25(1950)年制定の文化財保護法において、「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」(第2条1項)と定義されている。一般的に「文化財」と聞けば、建造物や美術工芸品などの有形文化財を想起しがちであるが、無形文化財は、形のない「わざ」そのものであり、これを「文化財」として保存・継承すべき対象として規定したことは、世界的に見ても最初期の事例に数えられ、我が国の文化財保護の歴史において誇るべき点の一つであるといって過言ではない。

無形文化財への目くばせは、本展の随所で確認された。例えば、芭蕉布の制作工程を紹介する映像資料や、糸作りのための原材料や道具の展示に端的に表れている。前者に関して、展示室手前の導入部として、工芸技術記録映画「芭蕉布—平良敏子のわざ—」(文化庁企画、2014年製作)の短縮版の映像が来場者を迎えてくれる。実はこの映像、2階のラウンジ内で上映の「アトリエを訪ねて」シリーズからの映像(ABCテレビ、1973年製作)と呼応している。両者を見比べて、芭蕉布制作の根幹をなす作業が今も受け継がれていることに驚きを禁じ得ない。一方で、周囲の環境や従事する人たちの服装などに時代の流れを如実に感じつつ、1973年の映像の、喜如嘉の女性たちの自由闊達な息遣いが、2014年の記録映画においては、画面を支配する静謐な時間へと変化したことが指摘できよう。それは何なのか。二つの映像の製作意図から零れ落ちて伝わるもの。そこに、重要無形文化財という言葉の重みを感じずにいられない。

芭蕉布をめぐる展示は、近年全国各地で開催されてきた。主な展覧会だけでも、「芭蕉布—人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事—」展(2022年、大倉集古館)、「喜如嘉の芭蕉布物語」展(2023年、大阪日本民芸館)、「芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事」展(2023年、美術館「えき」KYOTO)、「芭蕉布展」(2024年、沖縄県立博物館・美術館)が挙げられる。この一連の流れの中で、本展をどのように位置付ければよいのか、思いを巡らせながら会場を歩いた。

恐らく本展を訪れた人たちは、重要無形文化財保持者の平良敏子の作品と、芭蕉布織物工房の作品との近似に戸惑うのではないかと思われる。また、芭蕉布織物工房と喜如嘉の芭蕉布保存会(以下、保存会)との関係性についても、答えを得ないままに展示室を進むのではないかと考える。前者は指導者とその工房として想像しうるとしても、後者については少々事情が複雑である。

鍵はキャプションにある。作品情報を確認すれば、保存会の作品は、東京国立博物館と文化庁が所蔵先の大半を占めていることが分かる。東京国立博物館蔵の作品は文化庁からの管理替え故、実質的には保存会の作品のほとんどが文化庁関連のもの、となる。

これは、保存会が、重要無形文化財保持団体であることに起因している。同会会則によれば、芭蕉布の伝統技術の保持が主目的であり、後継者の養成を事業の主軸においている。それ故、日常的に「作品」製作を行う体制になく、保存会の作品は、重要無形文化財の伝承者養成事業で製作したものか、或いは、技術記録の一環として文化庁が購入したものに限られる。

とは言え、そのことについては、「敢えて」説明を避けた、とも言えよう。展示室では、保存会だけでなく、芭蕉布に関する地図や年表等も省かれ、最小限の解説に留められている。ただひたすら作品と対峙せよ、という姿勢である。このことは、前述の過去の芭蕉布を主題とした展覧会との大きな相違点として挙げられよう。

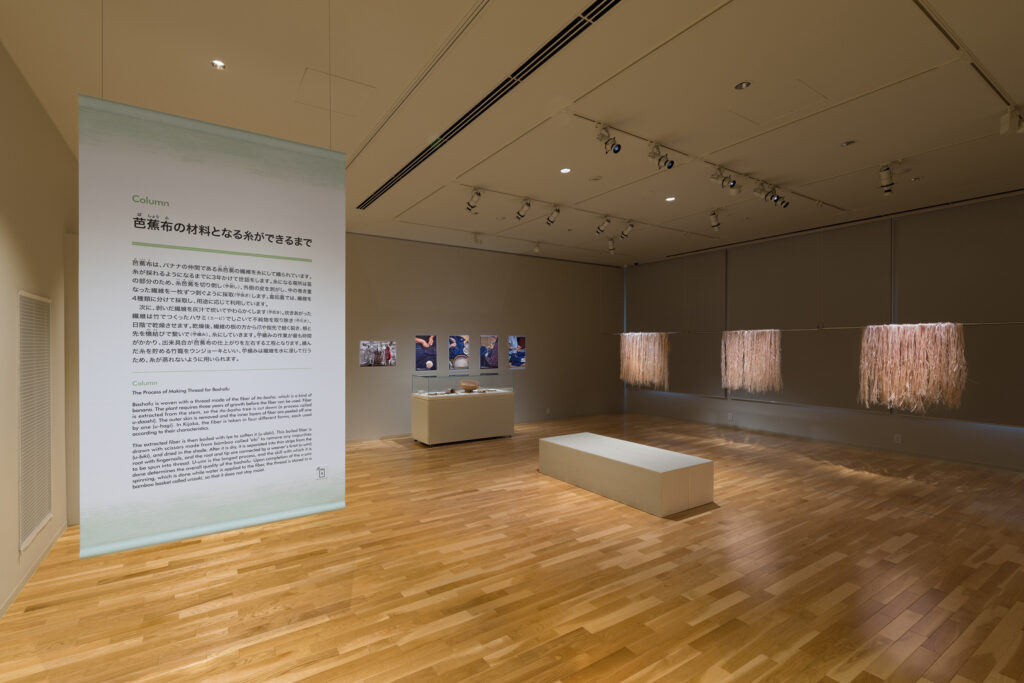

それはある意味、見る側の、見る力を試しているとも言える。例えば、2階「芽の部屋」でのコラムにおいて、3種の苧引き(うーびき)後の繊維の束が吊り下げられていた。展示室には、その意味するところの種明かしはなかった。が、注意深くそれぞれの色、艶等を比較すれば、そもそもの原材料としての質から異なることが見て取れるのである。

このことは、さらに、平良敏子の作品(出品番号46)と保存会の作品(出品番号66)を並べて展示したケースにも通じる。ともに手結絣の技法を用いて、沖縄の伝統柄を織り出しているが、子細に見れば、表現の「違い」は歴然としている。絣糸のずらし方、絣糸の間の地糸の入れ方等、それらが相まって、平良の絣の鳥は、大空を飛翔すべく、力強く疾走感にあふれている。ひとたびその「違い」に自覚的になるやいなや、他の作品間の差異にも敏感になり、展示全体へのまなざしも変化していく。ここへ至る持続的な時間は、与えられるのではなく自ら掴むものであり、そこにこそ、作品を見る喜び、ひいては、展覧会を訪れる醍醐味があるとも言えよう。そして、それに気が付いた瞬間、徹頭徹尾「美術館」として、「作品」の展示にこだわった展示企画者の意図が実感を持って迫ってくるのである。

本展は、展覧会とは体験であると再認識した展示であった。改めて、展示を見直した後、ラウンジで一人黒田辰秋の堂々たる長椅子の手触りの確かさを味わいつつ、若かりし頃の平良敏子の声を聴きながら、窓の外の夏の日差しに揺れる金沢の景色を眺めたことは、この上ない幸せな時間であった。

*本原稿はA日程(7月11日–27日)の展示についてのレビューである。会期中はA–Eの日程に分かれ、計3回の展示替えを行っている。

(『現代の眼』640号)

公開日: