見る・聞く・読む

工芸館石川移転開館記念特集 現代の眼 オンライン版 「これからの工芸館」をイメージできる顔

戻る2019年の12月、東京国立近代美術館工芸館の金沢への移転に伴う、新しいロゴタイプの指名制コンペティションにお声がけいただいた。工芸館は、東京国立近代美術館の分館という印象があり、地方から美術館を訪れる立場としては、最初の目的地になりにくいと感じていた。東京国立近代美術館は、2011年に開催された「ヴァレリオ・オルジャティ展」の広報物デザインを担当したこともあり、上京する度に興味のある展覧会に足を運んでいた。5分ほど歩いたところにあった工芸館は、素晴らしいコレクションが多く所蔵されているのも知っていたが、当時、「人間国宝」という超絶技巧の世界が、デザインに比べて、自分たちの住む世界との接点を見出せず、足を運ぶまでのハードルが高かったと記憶している。いま思うと、デザインは工芸に比べて、急速に変化している社会と共に生まれてくるものが多いという印象を持っていて、つくるプロセスが理解しやすく、現代の生活と近いものがあったので、入りやすかったのかもしれない。

工芸館側からコンペに際して示された「これからの工芸館」は、今回の金沢への移転によって、人々の生活に近いまちなかに位置することになり、さらに多目的室やライブラリが新設されることで、より開かれたプログラムを開催することが可能になるというものだった。若年層も含めた、すべての層とのコミュニケーションを大切にしていく工芸館へ、というイメージだ。読み解き方や楽しみ方が掴めるだけで、工芸も面白く理解できるようになるはずなので、とても共感したのを覚えている。さらに工芸館の担当者とディスカッションを進める中で、収蔵作品の説明を聞いていると、つくり手がその時代に何を考え、どのような技術を使い制作していたのかを発見できた。モノだけでない多視点の見方を与えられるだけで、どんどんワクワクしていく自分たちがいた。このワクワクを感じてもらうためには、若い世代の人たちが、敷居を高く感じない、行ってみたいと思えるロゴタイプをデザインしなければいけないと考えるようになっていった。

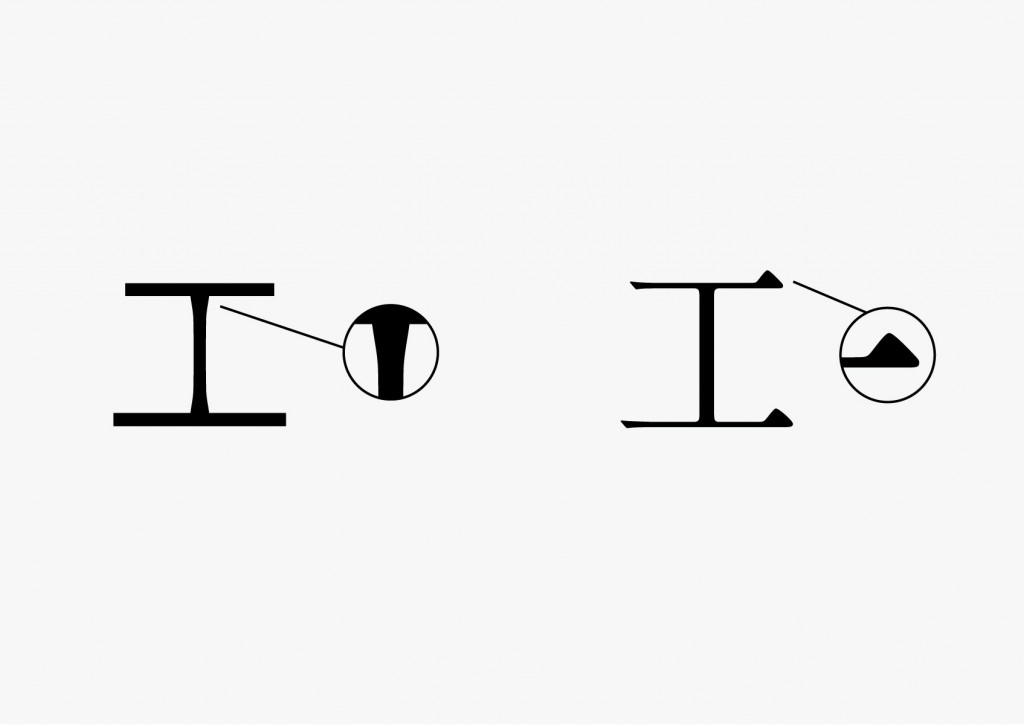

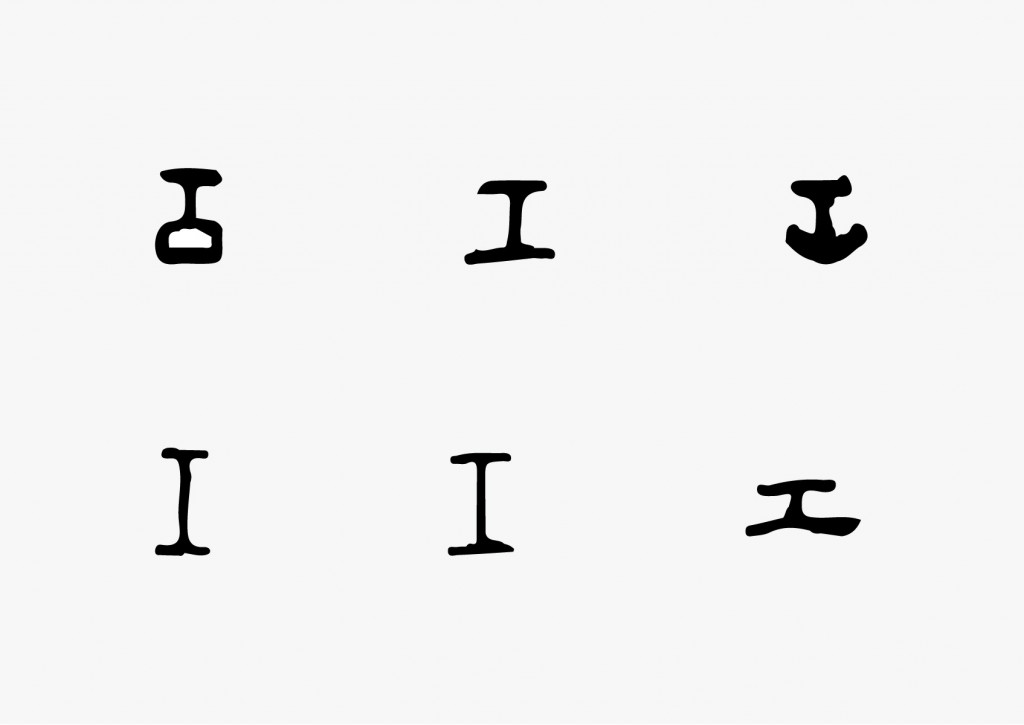

そこで、格式がありクラシックな印象のある明朝体ではなく、少しくだけたゴシック体をベースとし、色々な実験を繰り返した。つくり手の気持ちになってみようと開館当時の原弘氏によるポスターのロゴタイプをオマージュしたようなラフ(図版1)を考えてみたりするが、手を動かせば動かすほど過剰なデザインになってしまう。頭を悩ませているときに、「工芸や人工の“工”という字は、もともと二本の横棒で表現された「天」と「地」を結びつける「人」の営みを表していた」という竹村真一氏のテキスト(『宇宙樹』慶應義塾大学出版会)に出会ったのだった。3本のラインでできたとてもシンプルな漢字「工」という字を丁寧に編み直すことで、国立工芸館のロゴタイプをつくることができないかを考えるようになっていった。古い字形(図版2)を見ていても殆ど変化がなく、眺めれば眺めるほど色々なことを想起させる字形だ。そこで導き出したのが、上下のラインを支える中心の線に丁寧につくりあげられていく工芸作品を感じられることを意識し、明朝体にあるようなヒゲの要素(図版3)をつけ、ゴシック体をベースとしながらもしなやかさと力強さを持たせるよう心がけた、その要素を「国、立、芸、館」にも展開しロゴタイプを完成させていった。また、「工」のロゴタイプが構築されていくと、その余白のかたちが、2つの歴史的建造物(旧陸軍第九師団司令部庁舎、旧陸軍金沢偕行社)を繋ぐ国立工芸館の建物とも呼応し、工芸がつくり出す人の営みや環境を感じられるシンボルマークも同時にデザインを提案した。わかりやすくデザインされたものではないかもしれないが、敷居の高さを抑え、「これからの工芸館」が目指す顔としてのデザイン(図版4)ができたように思う。

(『現代の眼』635号)

公開日: