見る・聞く・読む

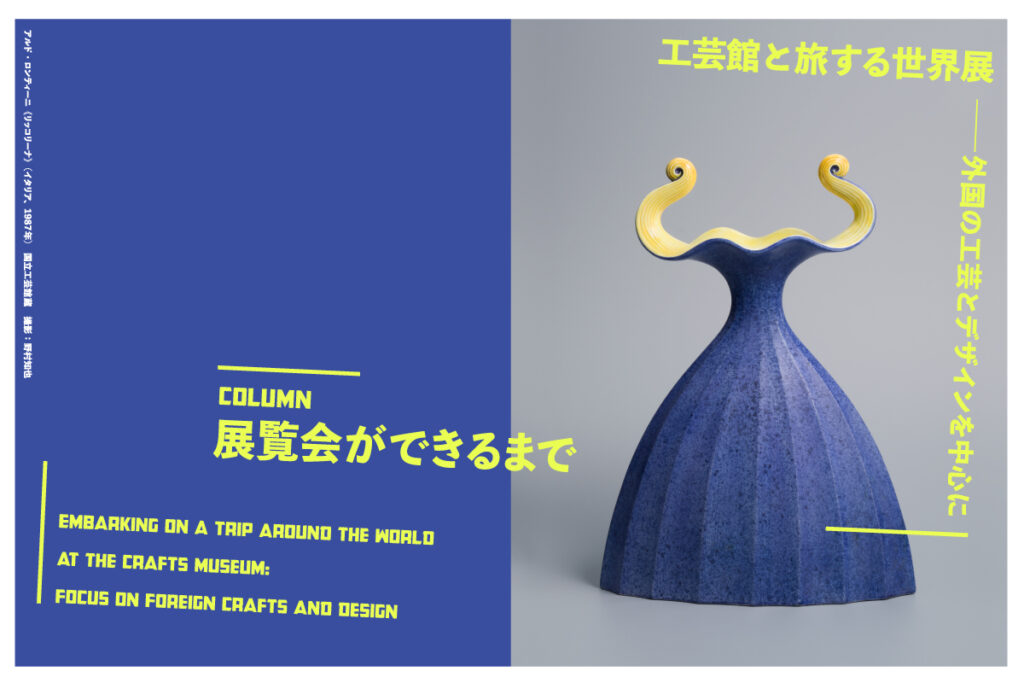

※「工芸館を旅する世界展」でフライヤーなどのデザインを担当してくださったデザイナーの米山菜津子さんへのインタビューコラムです。

(聞き手:国立工芸館 中尾、高橋)

ーー 展覧会のデザインについて打合せをはじめたのが、たしか夏ごろでしたね。

米山:たった半年前ですが、そのころは、あまり旅行も解禁されていなくて、「旅気分を楽しめるような展覧会」という趣旨に納得した記憶があります。工芸館らしい「きちんとした雰囲気」も踏まえつつ、少しポップな印象で旅の高揚感を表現できたらいいなと思って、デザインを考え始めました。

ーー きちんとした感じ。やっぱり工芸館は、堅そうなイメージがありましたか?

米山:そうですね。ちょっと真面目な感じ。

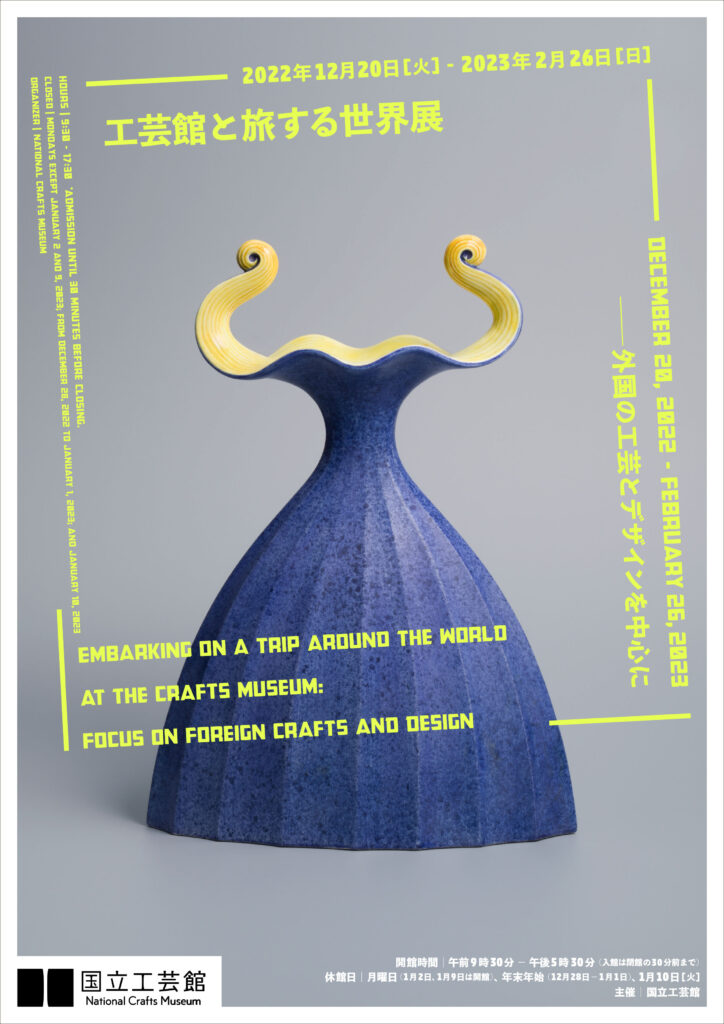

ーー 今回、メインビジュアルに選んだ作品は、アルド・ロンティーニというイタリアの彫刻家のものです。彼はいま70代なかばくらいですが、現役で活動されていて、先日、フライヤーデザインをお見せしたら、すごく喜んでくれました。

米山:それは何よりうれしいです。この作品はチャーミングで、華やかで。なかなか日本では生まれるものとは違う遊び心がありますよね。

ーー これは、花瓶なんです。真ん中に穴が開いていて、一輪挿しとして使えます。タイトルの《リッコリーナ》は、イタリア語で「巻き毛の女の子」という意味で、ニュアンスとしてはたぶん「巻き毛ちゃん」みたいな感じでしょうか。黄色いところが巻き毛で、花を生けるとちょうど花が頭のように見えます。

米山:ああ、ドレスを着ている人ですね。この作品の色合いを見たときに、ポッと明るい色が、軽やかでいいなと思って、フライヤーなどのテーマカラーはそれに合わせることにしました。

今回は旅というテーマもあったので、パスポートの出入国スタンプのイメージでフレームを付けました。

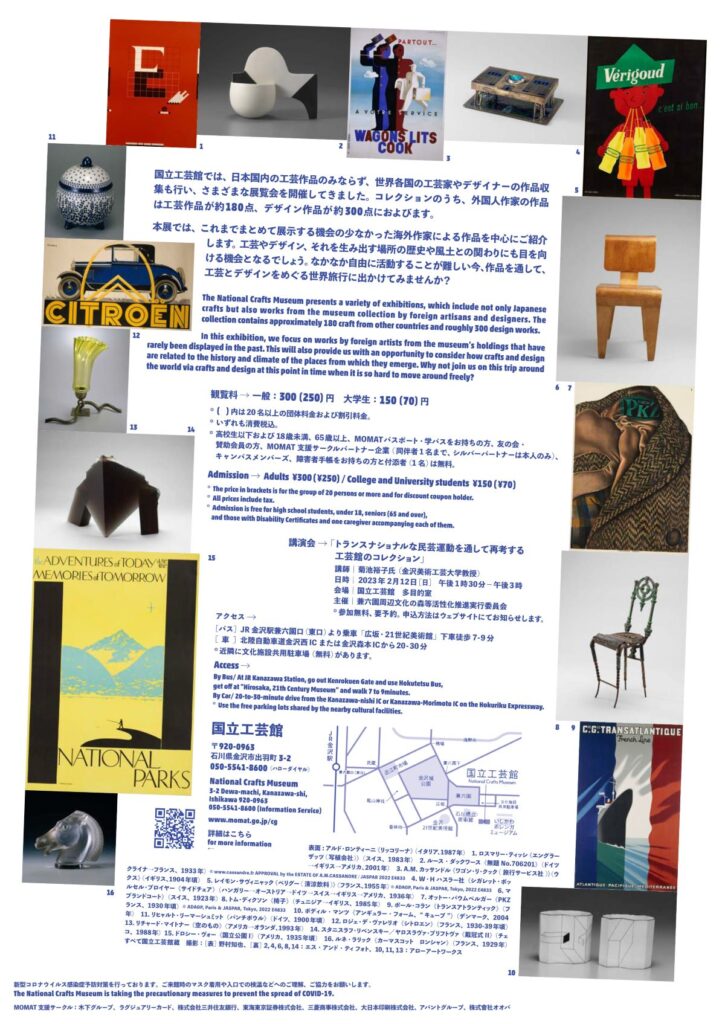

ーー 会期などの情報を載せた裏面も、表面の黄色のフレームとリンクして傾きのあるレイアウトになっていますね。作品写真をどっさりお送りしたのですが、大小のバランスも色合いも、うまくまとめてもらえてありがたかったです。

米山:裏面のサムネイル写真を見るとわかるように、今回の展覧会に出品される作品は、とにかくバラエティに富んでいますよね。

ーー そうですね。工芸館のコレクションは、最初から明確な一つの方向性やカラーをもって形成されたわけではなくて、徐々に肉付けされたきたと言った方がいいかもしれません。海外の作品も、展覧会を開催するたびに少しずついろんな分野のものを集めてきて、その結果として、現在は年代やジャンルも幅広い作品を収蔵しています。

米山:収集対象としては、作家やデザイナーの名前が立っている作品ということですよね。「つくりびと知らず」とか、伝統的工芸品みたいに団体でつくっているものではなく。

ーー 大部分はそうですね。

米山:最初に作品のラインナップを見たとき、まずそこが一貫している印象がありました。あとは、工芸以外もあるんだなと。工芸館っていうくらいだから、工芸しかないのかと思いこんでいて。

ーー もともと日本の近代工芸は、ヨーロッパのデザイン運動から影響を受けています。まず工芸作品がコレクションの核にあって、その成り立ちを歴史的に説明するために必要な海外のデザイン作品をコレクションに加えていったのです。今回フランスのコーナーで展示しているルネ・ビュトー《幾何学文花瓶》やジャン・デュナン《球形花瓶(金、赤)》は典型的なアール・デコの作例で、かなり早い時期に購入した作品です。

米山:こうしてデザインと工芸が一緒に並んでいるのを見ていると、自分が美大に通っていた学生時代のことを思い出します。大学や予備校など、日本の美術教育のなかでは、デザイン科と工芸科の学生は最初は一緒に授業を受ける機会が多くて。大学の1、2年生のころは、私も、七宝焼きや写真、彫塑、テンペラ、いろんな実習を受けました。そのあとは印刷に興味があったので、地下の版画工房でずっとリソグラフをやっていて。

一度、予備校の先生に「デザインと工芸の違いって、なんですか」と質問したことがあったんです。そしたら「最終的に、仕上げるのが本人か、そうじゃないかの違い」と言われました。デザイナーは設計をしたあと、基本的には仕上げは職人に任せる。工芸家はそうじゃないって。

そのときは、なるほど、って納得したんですが、実際社会に出て仕事をしてみると、デザイナーが自分で手を動かすこともあるし、工芸家が設計の役割を担うこともある。はっきり二分できるものではなく、グラデーションになっているのだなという実感もありました。

ーー もちろん作品には作家の表現という面もありますし、それぞれの作品が世に出るまでに経ているプロセスも違いますが、工芸もデザインも目指すところは似ているかもしれません。どちらも、なにか用途があって、それを社会に届けるためにつくられはじめたものなので。

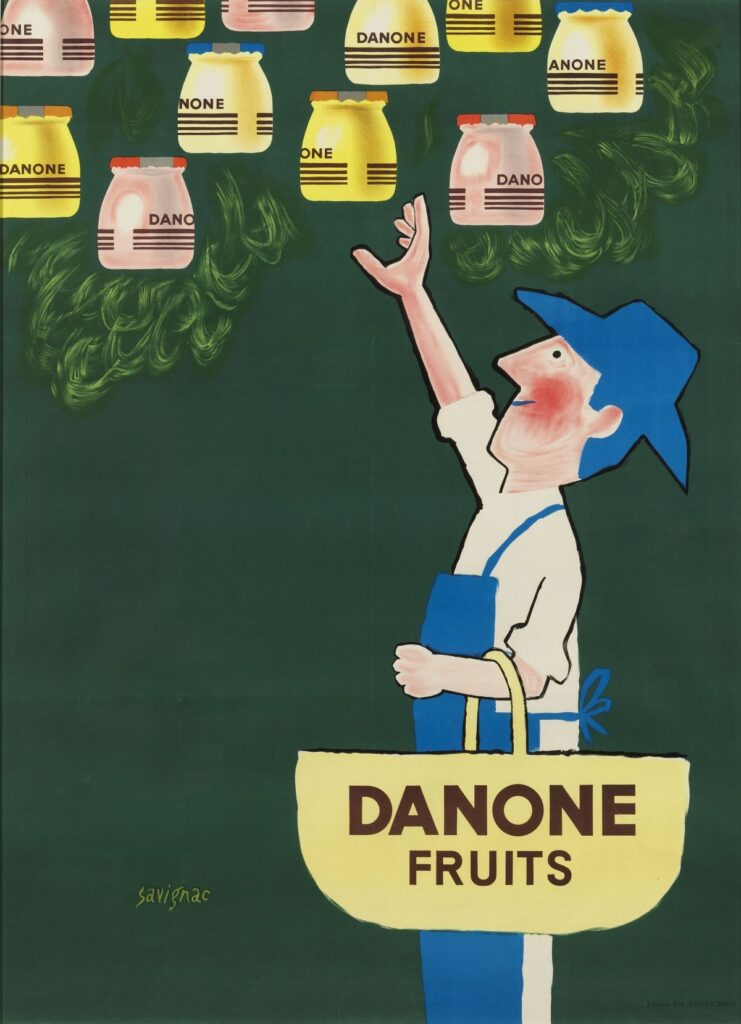

米山:どちらも一点物の作品もあれば、量産を視野に考えられたものもある。そう考えるとコレクションにポスターやグラフィック作品が入ってくるのもうなずけますね。

ーー 東京国立近代美術館がまだ東京の京橋にあった1950年代から、ポスターの展覧会を開催していました。工芸館が竹橋で開館したのが1977年です。1990年代には京橋のフィルムセンター(現在の国立映画アーカイブ)の展示室で、工芸館の研究員が担当したポスター展も連続して開催しています。

工芸館ではポスターを所蔵していることを知らない人も多いと思いますが、近年は、なかなか一堂に紹介する機会がなくて。1990年の「グラフィックの今日」展を機に収蔵したポスターは26年ぶりの展示になります。レイモン・サヴィニャックなど、日本でも人気の高い作品も結構収蔵していて、《ダノン・フルーツ》など今回が収蔵してから初出品という作品もあります。

ーー 米山さんは、グラフィックデザイナーで好きな作家はいますか。

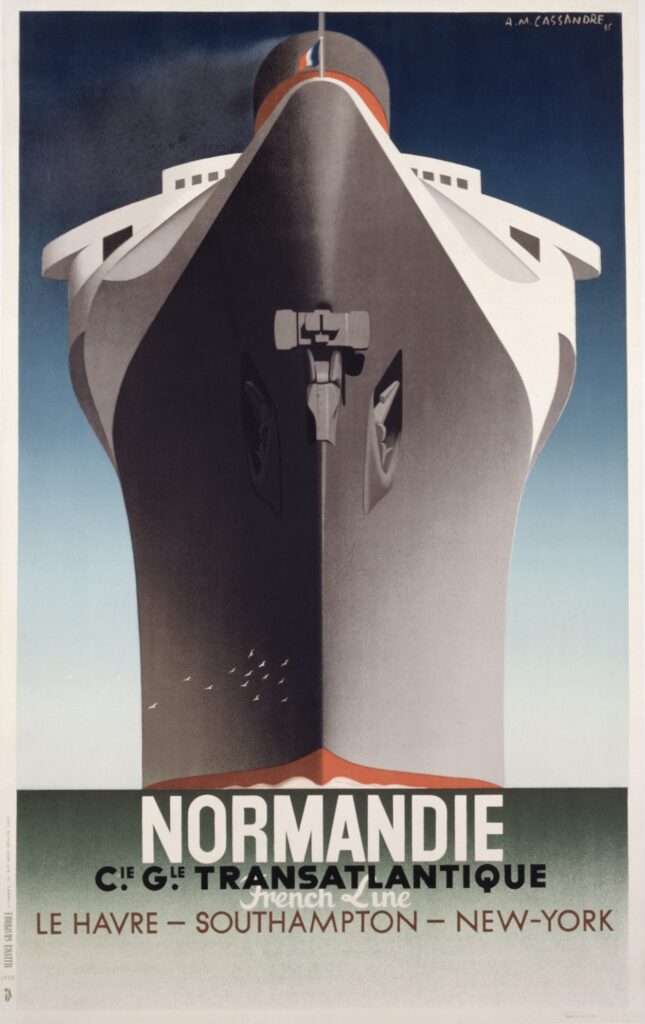

米山:欧米や日本のデザイナーのつくるものにはたくさん影響を受けていると思いますが、ひとりこの人、と挙げるのは難しいですね。直接的に影響を受けたわけではないのですが、スイスやフランスのポスター、たとえばカッサンドルあたりはデザインの勉強をするときにまず教科書に出てくる作家ですよね。今回の展覧会は、教科書が立体で見えてくるような感じなのかなあと想像しています。私も学生時代のことをいろいろ思い出して初心に帰りました。

出品作品もバラエティに富んでいるし、これからデザイン、工芸の道に進もうかなと思っているような人たちにとっても、なにか自分が好きなものを見つけられるんじゃないかなっていう気がします。

1935年 国立工芸館蔵 ©www.cassandre.fr APPROVAL by the ESTATE OF A. M. CASSANDRE/ JASPAR 2022 E4876

(後編につづく)

公開日: