見る・聞く・読む

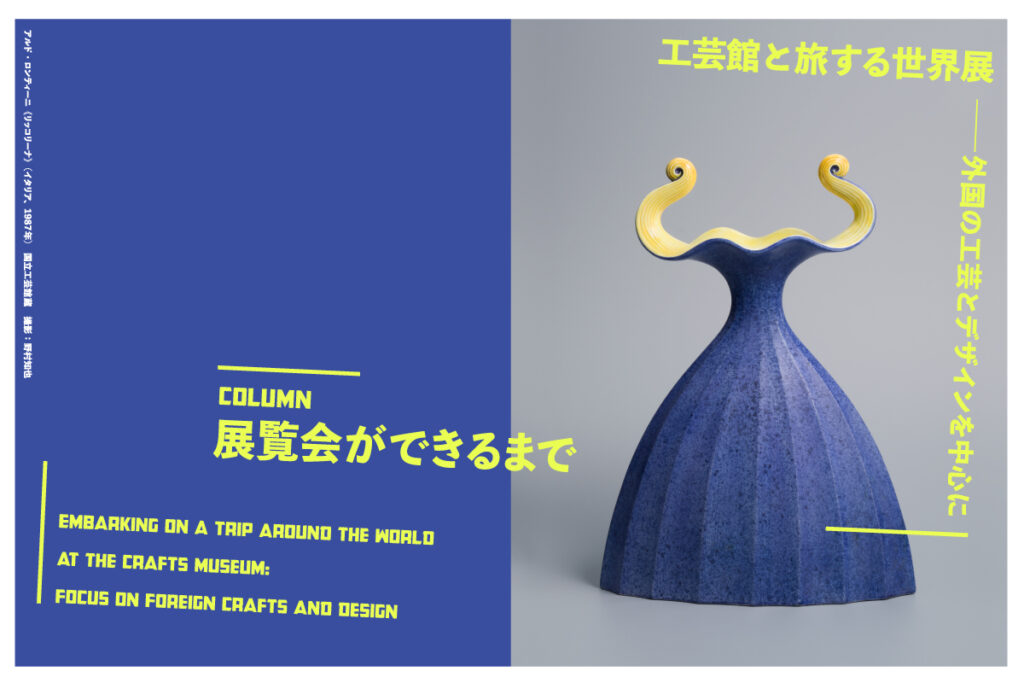

※「工芸館を旅する世界展」でフライヤーなどのデザインを担当してくださったデザイナーの米山菜津子さんへのインタビューコラム、後編です。前編はこちら。

(聞き手:国立工芸館 中尾、高橋)

―― 今回の展覧会のなかで、米山さんが気になっている作品はありますか?

米山:エンツォ・マーリさんの作品がありますよね。以前、彼がデザインした「自分でつくって仕上げる椅子」(SEDIA 1 CHAIR)を見て、考え方が好きだなあと思っていました。出来上がっているものを買うだけじゃなくて、自分で手を動かしてみようよって誘う感じがとてもいいなと。

ーー 今回出品する《磁器のデザイン》シリーズ(SAMOS)も、コンセプトとしてはそれに通じるものがあります。紐や平たい円など単純な形のパーツを組み合わせてつくられた器のシリーズで、量産品なんですが機械ではなく職人さんが手作業でつくっているので、結構、個体差もあって。

米山:幾何学的なモチーフなのに、仕上がりはすごく手の感じが残っている。つくる人の癖みたいなのが出る仕組みになっていて、おもしろいですね。

ーー パーツや組み方には、いろんなバリエーションがあるんですが、どれもつくる工程が難しくないようにちゃんと考えられているんです。量産できるけど、手作り感は残る、ギリギリのラインを設計できているところが、やっぱりデザイナーとしてすばらしい。実物を見ると、もっと手作り感が伝わると思います。

米山:ぜひ実物を見たいです。私は、今回出品される作品をまだ画像でしか見ていないのですが、それでもなんとなく国や地域ごとに雰囲気の違いはありますよね。たとえば、フランスとイギリスでは、エレガンスの感じに違いがある気がしたり。フランスはちょっと色気のある感じで、イギリスはキリっとしているというか。

ーー 個々の作品は、それぞれの作家の個性が表れているんですけど、地域ごとに集めて並べてみたときに、国の雰囲気が出るかもしれない。今回の展覧会は、その仮説を検証する試みでもあるんです。

米山:とはいえ、作家を国ごとに分けようとすると、なかなか難しいところもある。いろんな国を移動しながら活動した作家が多かったことにも気づかされました。20世紀は特に、戦争の影響もあって。

ーー そうですね。時代に翻弄された人や、日系の作家、もちろん、自分の意志で拠点を移した人もいるので、同じように分類するのは難しく、企画者としては悩みどころでしたが、普段忘れがちな問題を意識するきっかけになったらいいなという思いもありました。

米山:いろんな国の文化がまじりあうことで、制作に影響を与えている面も、きっとありますよね。たとえばヘンリー・スタイナーさんのグラフィック作品では、その意識が感じられますし、シーラ・ヒックスさんも、比較的何度も拠点を移していますね。

ーー 彼女は、糸をつかった大型のインスタレーションをつくる作家です。学生の時にアメリカでヨゼフ・アルバ―スの教えを受けるなど、バウハウスの影響も受けていて、色と素材の組み合わせは民族的な印象なんですが、それ以外の要素もうまく融合していておもしろいですよね。いまはフランスを拠点に活動しています。

米山:今回紹介される作品は、世界のなかでも、主に欧米圏ですね。イギリスとフランスが特に多い。

ーー そうですね。それは私が意図をもって選んだわけではなくて、コレクションの比率とだいたい一致します。海外のコレクションを所蔵しているといっても、ポスターといえばフランス、焼き物ならイギリスというふうに偏りがある。裏を返せば、アジアやアフリカの作品をコレクションする機会が少なかったという歴史があるということ。今回の展覧会は、そういう面でも今後の工芸館の収集活動を考えるきっかけになった気はします。

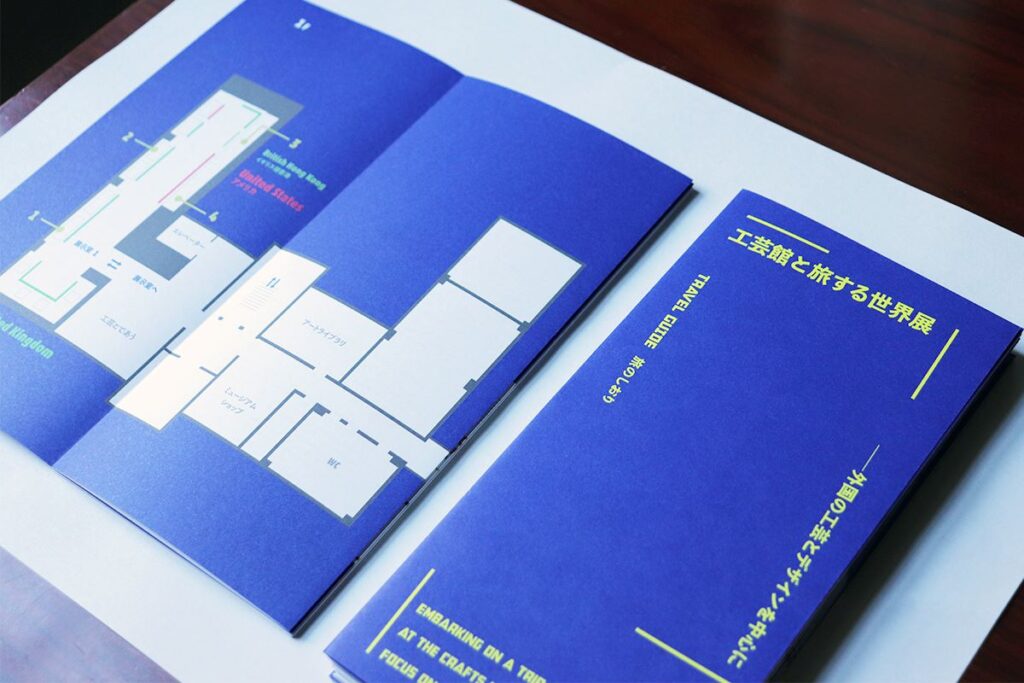

ーー 今回は、来場者のための会場マップ(旅のしおり)も米山さんに制作してもらいました。

米山:旅行で海外に行ったときに、博物館などでマップをもらうのが好きで。会場を訪れたひとが旅行気分を高めるアイテムのひとつとして、楽しんでもらえたらいいなと思います。

ーー 米山さんは、普段、旅先でどんな時間を過ごしますか。

米山:私は、小学生のころから本屋に入り浸るような本好きで、旅に出たときも、本屋に行ったり、街に置いてあるチラシを収集したり、現地の印刷物をたくさん持って帰るんです。情報としてなにが書いてあるかわからないけど、ビジュアルというか、存在感として好きなものを買ったり、拾ったり。

たとえばフランスには、パンフレットとかリーフレットとか、取るに足らないような紙ものをアーカイブされている古書店があって。それぞれ種類ごとに箱に分類された箱から、自分でほしいものを選んで買うことができるんです。

そういうものをちゃんと取っておいて、売る人がいて、買う人がいるっていう文化にグッとくるものがあって。日本にもありますが、特にヨーロッパは古いものを大切にする習慣が根差していて、町の古本屋さんにいくと、その地域の人が、どうやって本と接しているかが見えてくるような気もします。

写真集に興味を持つようになってからは、各国で好まれる写真の違いを感じるようになったり。あと、雑誌なんかだとデザインやたたずまいに思想が滲んでいることも多くて、なんとなくビジュアルがいいなと思って選んだ本の内容を後から知って、つくり手に共感するみたいなことはよくあります。

ーー 紙質や印刷の仕上がりも、国によって特徴があったりしますよね。

米山:たしかに。版ずれがあるとか、印刷の乗りの良さとか、インクの匂いも違ったりする。旅先で本屋にいくと、そういうのがドワッとまとまって見えてくるので、その土地の雰囲気がわかるというか。そういう部分を比較検証するのがとても楽しいです。

ーー 観光地を巡るだけじゃなく、その場の空気を吸収してくるというのが、旅の醍醐味なのかもしれませんね。

(2022/11/30 聞き手:国立工芸館 中尾、高橋)

公開日: